論三才、中和與中醫學

宋欣陽,陳麗云,指導:嚴世蕓

上海中醫藥大學,上海 201203

論三才、中和與中醫學

宋欣陽,陳麗云,指導:嚴世蕓

上海中醫藥大學,上海 201203

“三才”與“中和”思想是中國傳統文化的重要組成部分,以其豐富的內涵持續影響著中國古代科學,對中醫學的發展產生了極為深遠的影響。“三才-中和-中醫學”是一個復雜的關系體,本文著重探討三者之間的關系,提出“中和”與“天”“地”同構“三才”;“中和應人”折射著中醫學整體觀,是對中醫學獨特的天人相應理論體系進一步豐富;“中和應氣”對中醫精氣神學說具有重要的影響,并輔以圖表以便闡述。

三才;中和;中醫

“三才”與“中和”源于中華傳統文化,具有豐富內涵,是中國重要的哲學思想,持續影響著中國古代科學的發展。同樣,“三才”與“中和”對中醫學的形成和發展產生了深遠影響。這種影響并非一對一,而是相互作用。茲通過對“三才-中和-中醫學”的分析,探討其相互關系及對中醫學理論的影響。

1 “三才”釋義

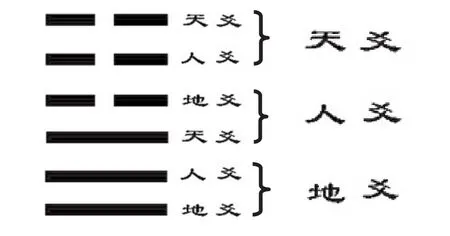

“三才者,天、地、人”。《三字經》短短 6 個字即闡釋了“三才”的基本構成。《易傳?系辭下》做了進一步解釋:“有天道焉,有人道焉,有地道焉。兼三才而兩之,故六。六者非它也,三才之道也。”《易經》八卦由3個爻相疊組成,具有三才之象,其基本元素是陰陽,分別由陽爻“—”和陰爻“--”符號代表,“天道”對應陰陽,“人道”對應仁義,“地道”對應剛柔,乾“?”、坤“?”、震“?”、巽“?”、坎“?”、離“?”、艮“?”、兌“?”。可見,八卦的每一個卦都有三爻,上爻象天,中爻象人,下爻象地,呈現天、地、人的“三才”構架。八卦兩兩相合,又成六十四卦。從“卦位”看,每卦六爻,上兩爻象天,下兩爻象地,中兩爻象人,再次呈現天、地、人三才的架構,是謂“六爻兼三才而兩之”。見圖 1。

圖 1 六爻與三才關系圖

2 “三才”與中醫學

后世眾多醫家重視“三才”思想與《易經》的研究,孫思邈《大醫習業》指出:“周易六壬,并須精熟,如此乃得為大醫。”張景岳《類經》和《類經附翼》對易與中醫的關系論述頗豐,認為易理和醫理是相通的,即“易具醫之理,醫得易之用”,甚至《易經》“一言一字,皆藏醫學之指南;一象一爻,咸寓尊生之心鑒”,人體的“頭足五臟”,“實為上中下”,是“法于天地人”,故“醫不可無易,易不可無醫”。孫一奎也有相同的認識,其《醫旨緒余?不知易者不足以言太醫論》認為“故深于易者,必善于醫。精于醫者,必由通于《易》……故曰不知易者,不足以言太醫”。

“三才”思想對中醫具有深遠影響,并已成為中醫學術體系的重要組成部分,如天人相應、三陰三陽說、三部九候說、三焦說、精氣神說等無不受其影響。《內經》將天地人看做一個整體,如《素問?寶命全形論篇》有“夫人生于地,懸命于天,天地合氣,命之曰人”,認為行醫要知天、知地、知人,“夫道者,上知天文,下知地理,中知人事,可以長久”(《素問?氣交變大論篇》),病因有“邪之所在,皆為不足。故上氣不足,腦為之不滿,耳為之苦鳴,頭為之苦傾,目為之眩。中氣不足,溲便為之變,腸為之苦鳴。下氣不足,則乃為痿厥心悗”;診病要“上合于天,下合于地,中合于人事”(《靈樞?口問》)。

3 “中和”與天地同構“三才”

“中和”與天、地并,共同構成“三才”。《易經》認為“三才”是“天之道”“地之道”“人之道”,《孟子》認為是“天時”“地利”“人和”,而對農業生產而言,“三才”是“天時”“地宜”“人力”。從“三才”出現的次序看,與天地生“中和”一致。《易經?釋序卦》謂之“三才之序,先天地而后萬物,萬物盈天地之間,人居萬物之中”,《太平經》謂之“天地與中和相通,并力同心,共生凡物”,“夫天地中和凡三氣,內相與共為一家”,指出“中和”與天、地共為一家。《潛夫論》有“天本諸陽,地本諸陰,人本中和”,指出“天”與“陽”、“地”與“陰”、“人”與“中和”并列稱為“三才”,其“相待而成,各循其道”才能“和氣乃臻,璣衡乃平”。

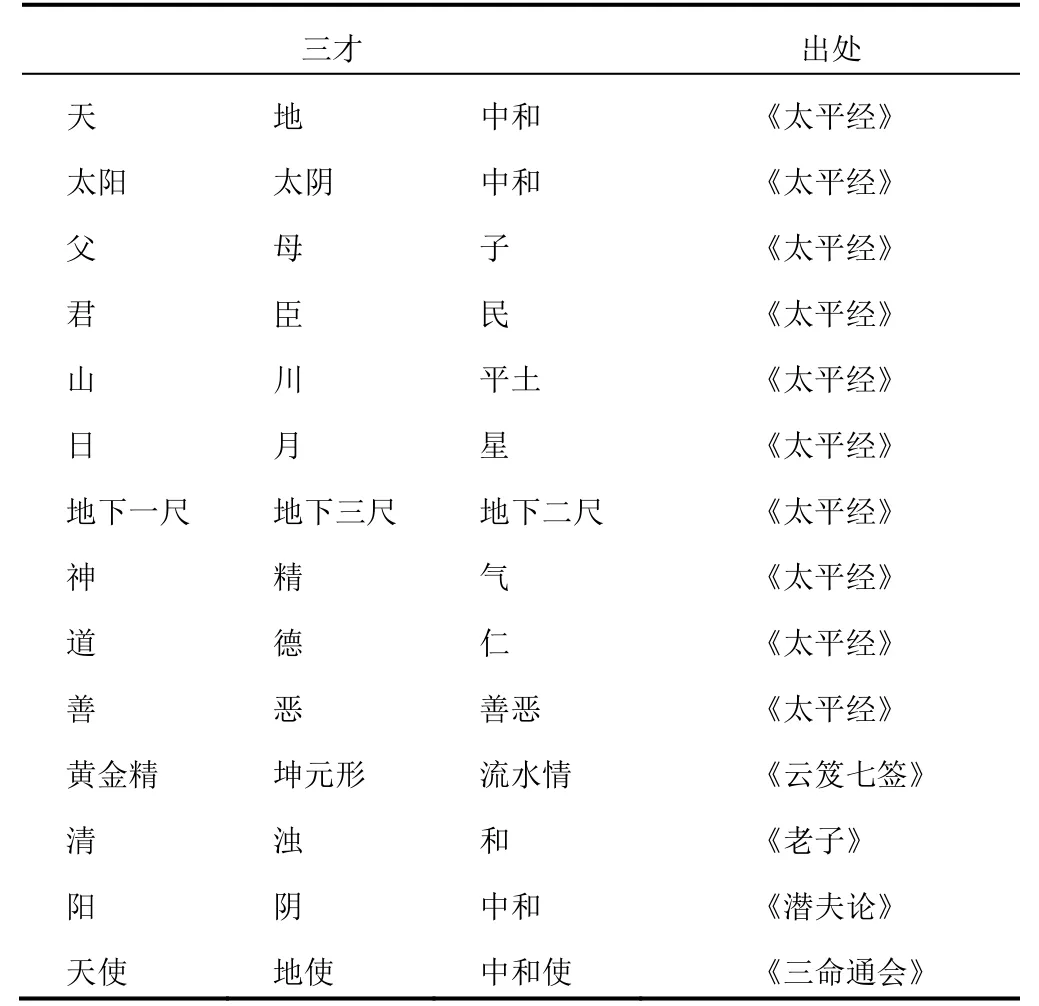

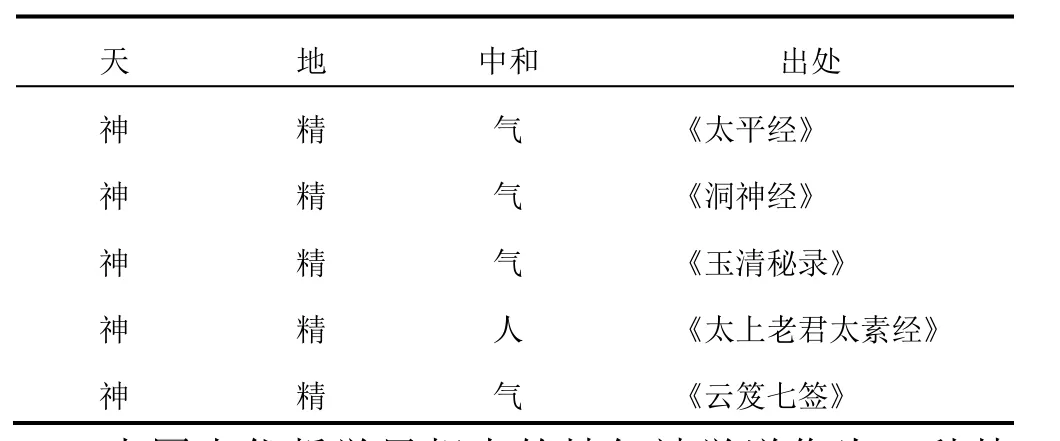

古人將“中和”納入“三才”體系的文獻較多,如《老子?河上公注》謂之“陰陽生和、清、濁三氣,分為天地人”,《太平經》記載“父象天,母象地,子象中和”,“君導天氣而下通,臣導地氣而上通,民導中和氣而上通”,將“中和”與“父、母、子”中的“子”和“君、臣、民”中的“民”相對應。亦有將“中和”與自然界相對應者,《云笈七簽》以“中和”為“流水情”,與“黃金精”“坤元形”相對應;《太平經》將“中和”對應為“日、月、星”中的“星”、“山、川、平土”中的“平土”、“地下三尺”中的“二尺”、“道、德、仁”中的“仁”。詳見表 1。

表 1 “中和”與三才之位對應關系

“中和”作為“三才”中間的重要一環,是天與地、陰與陽等對立統一實物的聯系者和協調者,將“三才”聯結成為一個整體,共同生養萬物。《太平經》認為“天氣悅下,地氣悅上,二氣相通,而為中和之氣,相受共養萬物,無復有害,故曰太平”,三才“合成一家,立致太平”。晉人范寧引徐邀謂之“凡生類察靈知于天,資形于二氣,故又曰獨天不生,必三合而形神生理具矣”。唐人楊士勛疏“陰能成物,陽能生物,天能養物……必須三氣合,四時和,然后得生,不是獨陽能生也。但既生之后,始分系三氣耳”。

4 “中和應人”對中醫學整體觀的影響

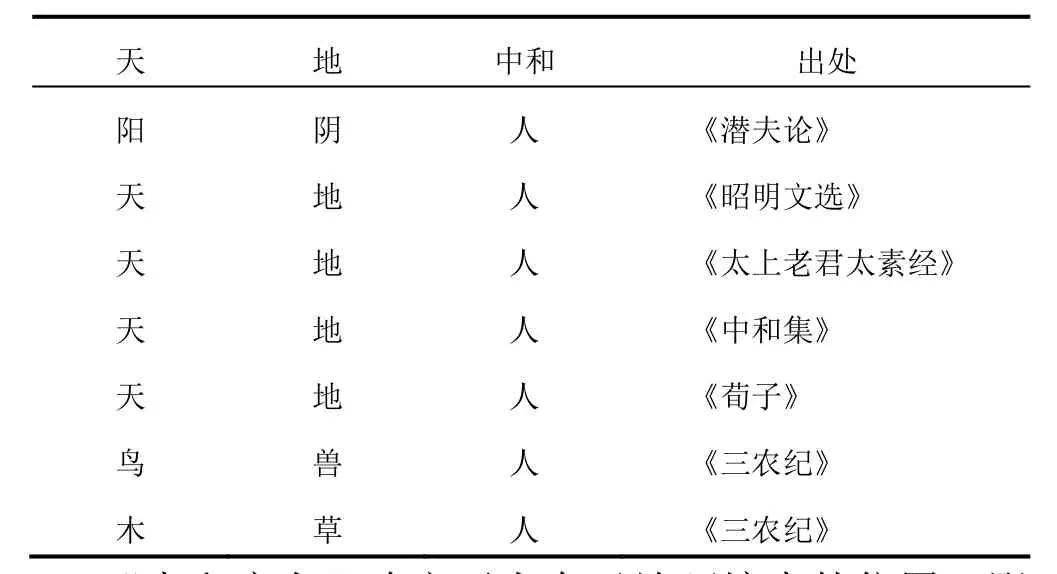

孟子將“三才”排序為“天時不如地利,地利不如人和”。在古文獻“三才”體系中,“中和”往往與“人”相對應(見表 2)。《十六經?前道》謂之“上知天時,下知地利,中知人事”;《逸周書?武順》以左中右排序,天道對應左,人道對應中,地道對應右,將“中和”與“天、地、人”中的“人”相對應;《三農紀?卷十九》記載“本諸地者其性寒。鳥兩足而飛,得乎天者多。獸四足而走,得乎地者多。木立而豎,得乎天者多。草細而柔,得乎地者多。惟人形豎而剛,方得天地中和之氣也”,將“中和”與“鳥、獸、人”“木、草、人”中的“人”相對應;《中和集》謂之“天地設位,人生于中,是謂三才,故人與物生生而不息”;《荀子?天論》謂之“天有其時,地有其財,人有其治,是之謂能參”。

表 2 “中和應人”一覽

“中和應人”確定了人在天地環境中的位置,影響著獨特的天人相應體系,其理念是“人者,順承天地中和”。董仲舒認為“天地人,萬物之本也。天生之,地養之,人成之。天生之以孝悌,地養之以衣食,人成之以禮樂,三者相為手足,合以成體,不可一無也”。《內經》中多次提及此觀點,如《素問?寶命全形論篇》所謂“天覆地載,萬物悉備,莫貴于人,人以天地之氣生,四時之法成”,凸顯人的重要性,但同時強調人順應自然。何以天地之氣生?如《素問?六微旨大論篇》有“天樞之上,天氣主之;天樞之下,地氣主之;氣交之分,人氣從之,萬物由之”。何以法四時?《靈樞?順氣一日分為四時》言之“春生,夏長,秋收,冬藏,是氣之常也,人亦應之”。對《易經》頗有研究的張景岳認為“故曰天人一理者,一此陰陽也,醫易同源者,同此變化也”,即《傳家集》所言“天不中不和則病人,人不中不和則病天,此所謂天人相與之道也”。

這樣的整體思想貫穿于中醫理論體系,中醫治病從人體的整體內環境、人的身心、人與自然的關系進行整體考慮,使“血和”“衛氣和”“志意和”和“寒溫和”,實現“經脈流行,營復陰陽,筋骨勁強,關節清利”“分肉解利,皮膚調柔,腠理致密”“精神專直,魂魄不散,悔怒不起,五臟不受邪”“六腑化谷,風痹不作,經脈通利,肢節得安”,達到“人之常平”的狀態(《靈樞?本藏》)。如《春秋繁露》所言“此中和常在乎其身,謂之得天地泰。得天地泰,其壽引而長”,正是中醫學整體觀念的思維模式。

中醫診病常從頭問到腳,且考慮季節氣候等因素。這正是因為中醫的視域是宏觀的。如《素問?生氣通天論篇》認為“天地之間,六合之內”,人體的“九竅”“五臟”“十二節”與“九州之氣”均與“天氣”相通。人體是一個小天地,內部的氣血、津液、臟器等密切聯系,相互影響。宇宙是一個大天地,萬事萬物相互聯系,人作為其中的一份子,與萬物渾然天成,密不可分,即《道德經》所謂“人法地,地法天,天法道,道法自然”。

5 “中和應氣”對中醫精氣神學說的影響

在“三才”中,“中和”常對應于氣,即“輕清者”在上為天,“中和之氣”在中為人,“重濁者”在下為地。見表3。

表 3 “中和”同“氣”一覽

中國古代哲學思想中的精氣神學說作為一種特殊的方法論,對中醫學中的精、氣、神理論有深遠影響,對其構建起到啟發作用。精、氣、神是中醫學最基本的3個概念,可用以說明人體生命在活動過程中的 3 個重要的內容。《素問?六節藏象論篇》有“三而成人”,所謂“三”,就與“精、氣、神”三者密切相關。《太平經?令人壽治平法》所言“故人欲壽者”,應當重視精氣神,“愛氣、尊神、重精”。由此可見,“精、氣、神”是“天地中和”在人體的形式。

“中和”作為“三才”的重要組成部分,居于中間,與“氣”相對應,并起調和之用:①“中和”之氣起到承接“精”“神”的作用,與“中和”調節“天地”的作用一致。《太平經》認為“一為精,一為神,一為氣。此三者,共一位也”,三者是“天地人之氣”,其關系是“神者受之于天,精者受之于地,氣者受之于中和”,三者環環相扣,缺一不可。同時,三者相化相生,如《類證治裁》認為“神生于氣,氣生于精,精化氣,氣化神”,因此精為氣之本,氣為神之主,形為神之宅也,共同構成人身三寶。②“中和”之氣是不斷運動的,氣的運動是天地的紐帶,通過運動發揮“和”的作用。《太平經》認為氣的運行方法是“行于天下地上”,使“陰陽相得,交而為和”。《素問?六微旨大論篇》載“氣之升降,天地之更用也”。《靈樞?脈度》有論“天氣下降,氣流于地;地氣上升,氣騰于天。故高下相召,升降相因,而變作矣”變生“中和氣”,在人體中是不能不運行的,要像“水之流”“日月之行”不休,才能使“陰脈榮其臟”,“陽脈榮其腑”,這樣如環無瑞,“莫知其紀,終而復始”,流溢之“氣”能“內溉藏府,外濡腠理”。若氣運化失常,就如《素問?六微旨大論篇》認為“出入廢”“升降息”,則“神機化滅”“氣立孤危”,并指出,若無氣的“出入”,人就不能“生長壯老已”;無氣的升降,人體無法“生長化收藏”,直接影響健康。

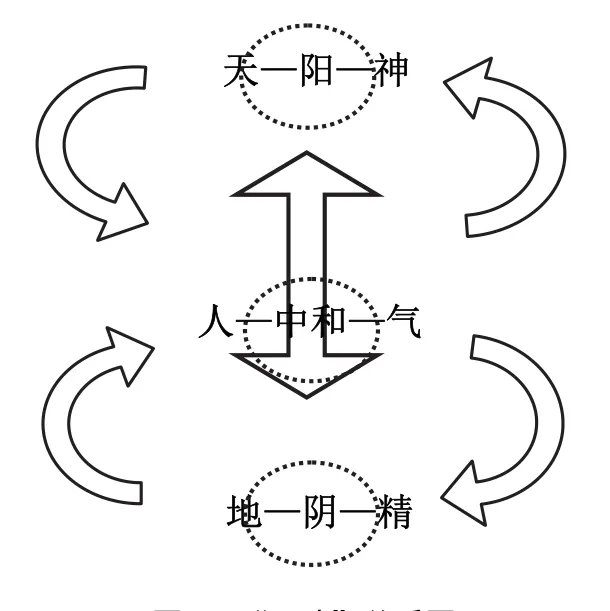

基于以上認識可以看出,“三才”與“中和”的關系,即“中和”位三才中,居人位,上銜天陽,下稟地陰,是謂天人相應;“中和”應氣,氣交成“中和”,“中和”運氣,氣動承接精、神,是謂人之“三才”。見圖 2。

圖 2 “三才”關系圖

6 結語

“三才-中和-中醫學”是一個復雜的關系體。“中和”與“天”“地”同構“三才”;“中和應人”折射著中醫學整體觀,是對中醫學獨特的天人相應理論體系進一步豐富;“中和應氣”對中醫精氣神學說具有重要的影響。“三才”“中和”與中醫學基本理論緊密相連,共同對中醫學的形成和發展產生重要的影響。

Discussion on “Sancai”, “Zhonghe” and TCM

SONG X in-yang, CHEN Li-yun, Instructor∶YAN Shi-yun (Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China)

“Sancai” and “Zhonghe” are important parts of Chinese traditional culture. Their enriched connotation continues to influence Chinese ancient science and the development of TCM. “Sancai-Zhonghe-TCM” is a complex relationship, and this article focused on the relationship among the three. This article pointed out that the “Zhonghe”and “Sky” and “Earth” form “Sancai”; “Zhonghe and human corresponding” reflects the overall concept of TCM, and is further enrichment of the unique theoretical system of TCM between man and universe correspondence. “Zhonghe and qi corresponding” has an important influence on the TCM essence, qi and spirit theory, supplemented by charts to describe.

“Sancai”; “Zhonghe”; TCM

10.3969/j.issn.1005-5304.2017.08.005

R2-05

A

1005-5304(2017)08-0018-04

2016-04-18)

(

2016-06-28;編輯:梅智勝)

國家社會科學基金重點項目(12AZD015)

嚴世蕓,E-mai l:yansy514@126.com