再論貴州赫章可樂漢代遺址出土“建始”銘瓦當的紀年問題

張 齊,夏保國

(貴州大學 歷史與民族文化學院,貴陽 550025)

?

·歷史學研究·

再論貴州赫章可樂漢代遺址出土“建始”銘瓦當的紀年問題

張 齊,夏保國

(貴州大學 歷史與民族文化學院,貴陽 550025)

20世紀八九十年代,由貴州省博物館發掘的貴州赫章可樂糧管所漢代遺址,出土了幾件重要的文字瓦當。其中,“建始”“四年”銘瓦當是否是西漢成帝建始年間紀年瓦當,還有待斟酌。通過分析其層位關系、探究銘文識讀的方法,再結合漢代紀年陶文資料,可以做出如下推論:“建始”銘瓦當之“建始”兩字,更可能應該識讀成新莽年號“始建國”之“始建”兩字。

貴州赫章可樂遺址;“建始”銘瓦當;紀年;西漢;新莽

赫章可樂是貴州秦漢時期考古遺存最為豐富的地區之一。1988年,貴州省博物館發掘了赫章可樂糧管所所在地漢代遺址175平方米;1992年,再次對糧管所遺址進行了200平方米的考古發掘[1]。2008年,貴州省文物考古研究所張元發表論文,公布了關于糧管所遺址兩次發掘出土瓦當的材料。該文作者在簡短的討論中認為“建始”銘文瓦當與“建”“四年”銘文瓦當均應是西漢成帝建始年間所制,只是由于瓦當殘損嚴重,不能斷言即是“建始四年”[2]。

1 可樂糧管所遺址共出土7件瓦當,其中銘文瓦當4件,分別為:“建始”銘瓦當、“建”銘瓦當、“四年”銘瓦當、“當”銘瓦當,均為殘件;紋飾瓦當3件,分別為:云紋瓦當一、云紋瓦當二、網格紋瓦當,其中云紋瓦當一、網格紋瓦當保存較好,云紋瓦當二約1/2殘缺。以下分別做簡要描述。

“建始”銘瓦當(拓片見文后圖,下同:3):約1/2殘破,1992年出土于T184H4。模制,泥質灰陶。邊輪內有兩圈凸弦紋夾短線組成的小方格一周;當面以雙線界格分為四區,尚存兩區分別為“建”“始”兩字,陽文篆書;當心缺失,可能為一大乳丁。復原當面直徑約16.3厘米,邊輪寬1.1-1.2厘米,當厚1.2-1.5厘米。

“建”銘瓦當(6):僅存小部分殘片,1988年出土于T6第4層。模制,泥質灰陶。邊輪內有兩圈凸弦紋夾短線組成的小方格一周,當面僅存“建”字部分。

“四年”銘瓦當(5):約2/3殘破,1988年出土于T5第4層。模制,泥質灰陶。邊輪內有兩圈凸弦紋夾短線組成的小方格一周;當面以雙線界格分為四區,“四年”兩字同書一區,陽文篆書;當心飾一大乳丁。復原當面直徑約16厘米,邊輪寬1.4厘米,當厚1.6-1.8厘米。

“當”銘瓦當(7):僅存部分殘片,1988年采集于T6。泥質紅陶。邊輪內有兩圈凸弦紋;當面存雙線界格一段,分區不明,僅存“當”字部分,陽文篆書;當心缺失。復原當面直徑約14厘米,邊輪寬1.1-1.2厘米,當厚1.1-1.3厘米。

云紋瓦當一(1):1988年出土于T3,層位不明。泥質紅陶。邊輪內有兩圈凸弦紋夾短線組成的小方格一周;當面以雙線界格分為四區,每區一組云紋,云紋下有一T型紋飾;當心外同樣有兩圈凸弦紋夾短線組成的小方格一周,當心飾一大乳丁。復原當面直徑約14.8-15厘米,邊輪寬0.7-1.3厘米,當厚1.5-2厘米。

云紋瓦當二(2):1988年出土于T3H4。泥質灰陶。邊輪內有兩圈凸弦紋夾短線組成的連續三角形一周;當面以單線界格分為四區,每區一組云紋,云紋下有一倒T型紋飾;當心外有一圈凸弦紋,當心缺失。復原當面直徑約12.6厘米,邊輪寬0.6-1.75厘米,當厚1.4-2厘米。

網格紋瓦當(4):1988年出土于T5第4層。泥質灰陶。邊輪內有三圈凸弦紋,將當心外分為三環:凸弦紋夾短線將靠近當心兩環環組成小方格一周,連接邊輪一環組成連續梯形一周;當心飾一圓臺,圓臺上疊一小乳丁。復原當面直徑約13.2-13.4厘米,邊輪寬1-1.6厘米,當厚1.8-2.4厘米。

再來看赫章可樂這批瓦當的出土層位關系。1988年出土的云紋瓦當一(T3)、云紋瓦當二(T3H4)屬同一探方發掘,但層位關系不明,相對早晚難以確定;“四年”銘瓦當(T5第4層)、網格紋瓦當(T5第4層)屬同一地層的遺存;“建”銘瓦當(T6第4層)、“當”銘瓦當(采集于T6)之間無明確層位關系,相對早晚亦難以確定。由于該遺址相關發掘報告迄今仍未發表,對于“建”銘瓦當(T6第4層)、“四年”銘瓦當(T5第4層)和網格紋瓦當(T5第4層),我們也只能推測在探方相鄰且地層拉通的情況下,此三件瓦當大體應屬于同一文化層,其相對早晚應在同一時段之內。至于1992年出土于T184H4的“建始”銘瓦當與1988年發掘出土的諸瓦當之間,尚難建立層位關系上的聯系。

不過,據劉慶柱先生的研究,文字瓦當出現的年代上限不會早于西漢早期,而使用模制成型的工藝制作瓦當亦在西漢中晚期之后[3]。從目前國內尤其是關中和洛陽地區已出土瓦當形制的時代特征來看,西漢早期瓦當大多以夔文、云紋瓦當為主,多為切當,至景帝時期開始出現文字瓦當。至西漢中晚期,瓦當多為云紋、渦紋圖案,同時文字瓦當開始在關中地區流行,但影響范圍有限。至東漢時期,以云紋為主圖案的瓦當廣泛流行,文字瓦當數量較西漢中晚期有所下降,但使用范圍則更廣,在今遼寧、山西、安徽以及內蒙等地均有發現。此時的瓦當還有一個重要特點:邊輪內短線紋、鋸齒紋流行,當心則飾一大乳丁。赫章可樂出土的“建始”銘瓦當、“四年”銘瓦當、云紋瓦當一、網格紋瓦當當心特點顯然與此貼合,圖案風格似乎亦存在某種聯系。就貴州地區出土的瓦當來看,安順寧谷西漢末期至東漢晚期的漢代遺址出土的車輪文瓦當[4]圖案風格與赫章可樂出土的網格紋瓦當近似,而前者出土的云紋瓦當、文字瓦當在當面和當心處(如云紋圖案和短線紋帶)亦有與赫章可樂出土瓦當相似之處。

據此,盡管尚缺乏其他器物的類型學比較,還是可以推定這批瓦當的大體年代應在西漢中晚期之后的兩漢時段之內。

2 赫章可樂糧管所遺址出土的文字瓦當中,如果能夠確定“建始”銘瓦當當面的“建始”兩字確系年號,無疑為遺址所處絕對年代范圍提供了關鍵性證據。我國古代自漢武帝“太初”改元而正式行用年號紀年以來,以“建始”為年號者在歷史上可見于五,分別是:西漢成帝劉驁于公元前32年—公元前28年間使用,西晉惠帝永康年間趙王司馬倫使用,東晉安帝元興年間桓玄使用,后燕永康二年慕容詳使用及后燕慕容熙使用。前揭張元的論文結合赫章可樂秦漢遺址的性質進行推斷,得出了“建始”銘瓦當應為西漢成帝年間所制,“四年”銘及“建”銘瓦當大體也應是同一時代的遺存的結論。但就目前所見,除去“西海安定元興元年作當”尚待論定[5]外,出土的最早紀年瓦當為魏晉南北朝時期的“太寧四年”瓦當[6]。因此“建始”銘瓦當的斷代可能事關已見最早紀年瓦當年代上限劃定的重要問題,而我們認為其中還有值得討論的余地。

瓦當,使用于建筑的檐口部位,是與同板瓦相扣的筒瓦相連而保護椽頭的。糧管所遺址這批瓦當,是采用模制瓦頭后連接筒瓦的方式制作的,均非“切當”,顯示出其年代應為廣泛使用此種制法的西漢中期以后[7]。但是,相關材料在發表時并無當背情況的介紹,無法據以判定這批瓦當在實際使用時,當面所呈現的上下關系,也就使得當面文字的識讀存在多種可能性。僅就當面文字識讀一般原則而言,四分當面的圓瓦當至少有順時針旋讀、逆時針旋讀、自上到下由右及左、自上到下由左及右四種基本識讀方法,而前兩種識讀方法又因字頭字序差異而有不同的具體讀法。

具體到“建始”銘瓦當,考慮到其基本殘缺了一半、兩個字格,則順時針旋讀即有四種讀法:“建始□□”“始□□建”“□□建始”和“□建始□”。第一種即為張元判定其為“建始”年號的讀法。不過,由于遺址出土的“四年”銘瓦當“四年”兩字僅占當面四分區中的一區,那么,不僅要考慮存在“建始□年”情況的可能性,而且也有可能出現“建始四年□”的情況;如果再考慮到該遺址出土的“當”銘瓦當,當面文字就也可能為“建始四年當”。不僅如此,根據漢長安城遺址發掘出土的瓦當“都建平三年”“都元壽二年”“都元始五年”等瓦文的情況[8],若按第四種讀法,也就可能存在“□建始四年”的可能性。此讀法的首字,則可能是與長安城瓦文里“都”字相類的郡縣一級衙署的工官之名。顯然,第一與第四兩種讀法的指向都是以“建始”為年號。問題在于,如果按照第二第三兩種讀法來識讀呢?顯然,這么讀“建始”大概就不可能是年號,而最有可能是西漢中晚期開始流行的吉語。由于目前有關吉語瓦當及吉語璽印、銅鏡等方面的研究還不充分,是否存在 “始□□建”“□□建始”這樣的吉語辭例還需要進一步研究。

而逆時針旋讀,則也有四種讀法:“始建□□”“建□□始”“□□始建”和“□始建□”。其讀法的核心是“始建”。“始建”雖并未有將其作為年號使用者,但“始建國”卻是新莽朝所使用的第一個年號,而且亦是中國歷史上第一個三字年號(新莽朝年號:1.始建國,公元9—13年;2.(始建國)天鳳,公元14—19年;3.(始建國)地皇,公元20—23年)。因此,“始建□□”這一讀法或有“始建國□”的可能。特別是考慮到“四年”銘瓦當“四年”兩個字僅占當面四分區之一區,兩字又為逆時針左旋讀,那么,如果“建始(始建)”銘瓦當和“四年”銘瓦當銘文能夠組合,也即“始”“建”“國”三字各占一區,“四年”兩字合占一區,這個可能性則似乎更為合理。而且,“始建國四年”這樣的釋讀也應更符合后世紀年瓦當的常例,優于上述順時針右旋讀的“建始四年□”或“建始四年當”。與這一當面組合推斷相似的瓦當在關中地區亦有發現,1982年陜西省雍城考古隊在鳳翔雍城秦漢遺址進行考古調查時,發現有“年宮”銘瓦當:邊輪內有凸弦紋一周,以雙線界格將當面分為四區,下區書“年宮”陽文篆書,其他三區當心外各飾有卷云紋一組[9]。這個瓦當的銘文也是兩字占一區的形制。當然,如果不考慮“建始(始建)”銘瓦當的字頭方向所產生的字序問題,“始建□□”“始建國四年”的讀法確實很有說服力,但是,該瓦當中“建”字字尾下接“始”字字頭,讀為“始建”就意味著銘文整體上是逆著字頭倒讀的,于辭例常規不合。所以,假設“建□□始”“□□始建”和“□始建□”三種讀法也成立的話,那么大概也應當歸入吉語一類或其他類別來考慮。

關于自上到下由右及左的讀法,如果瓦當文字字頭向外或向內,自然有這個可能,但“建始”銘瓦當兩字字頭字尾呈順時針旋轉姿態,所以不適用這種讀法;自上到下由左及右的讀法,也是一樣。

另外,“當”銘瓦當與“建始(始建)”銘瓦當銘文的字頭方向一致,且“當”字占四分區之一區,所以可以想見完整的“當”銘瓦當應以四字銘瓦當的可能性為大。而從“四年”銘瓦當銘文字頭字尾方向也是逆時針左旋來看,這幾塊瓦當的確存在左旋文紀年方式的可能;由于“四年”兩字占四分區之一區,也就可以想見完整的“四年”銘瓦當為五字銘瓦當的可能性為大。總之,“建始(始建)”銘瓦當既有可能是漢朝的紀年瓦當,也不能排除其為吉語類或其他類瓦當的可能性。

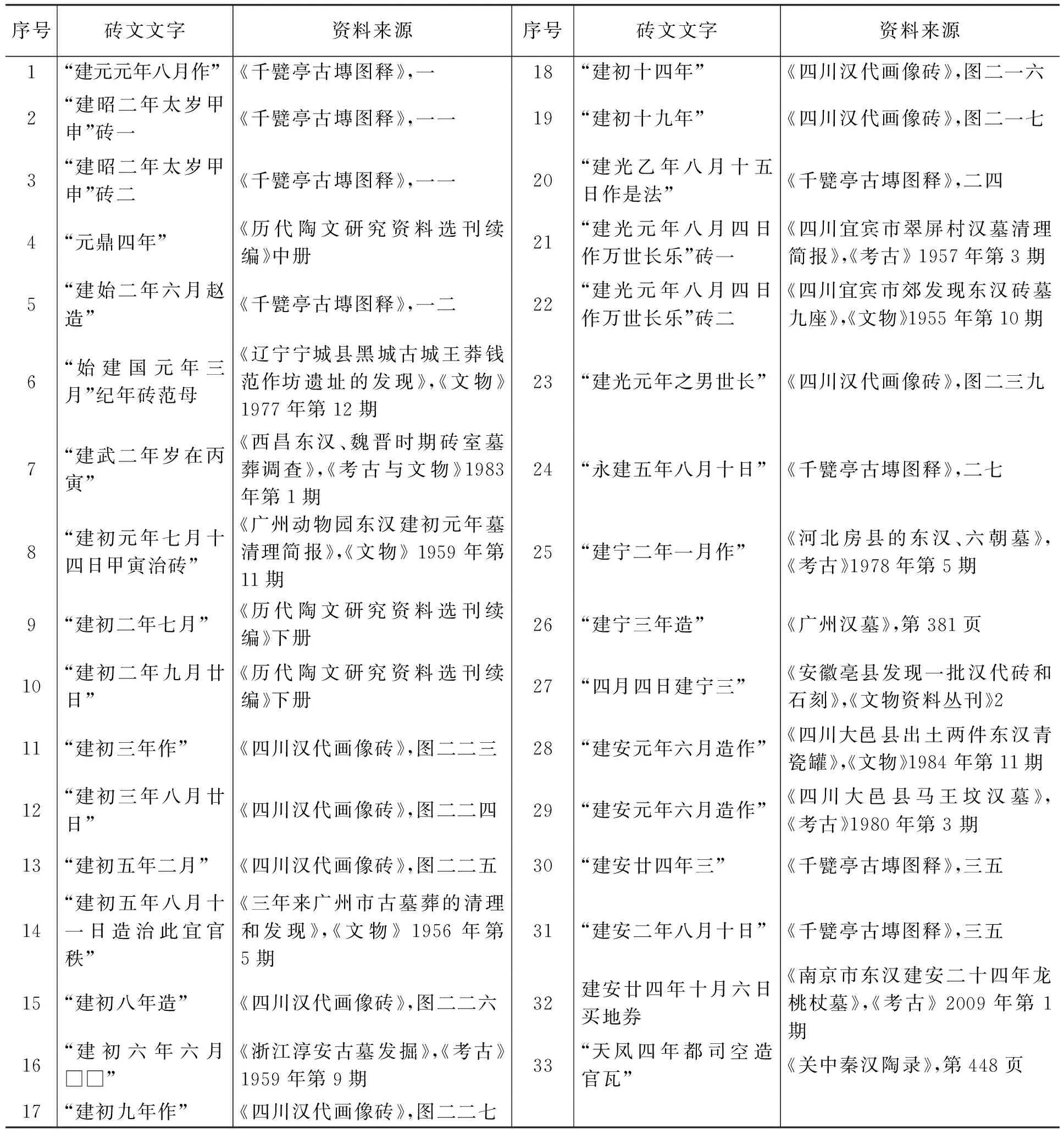

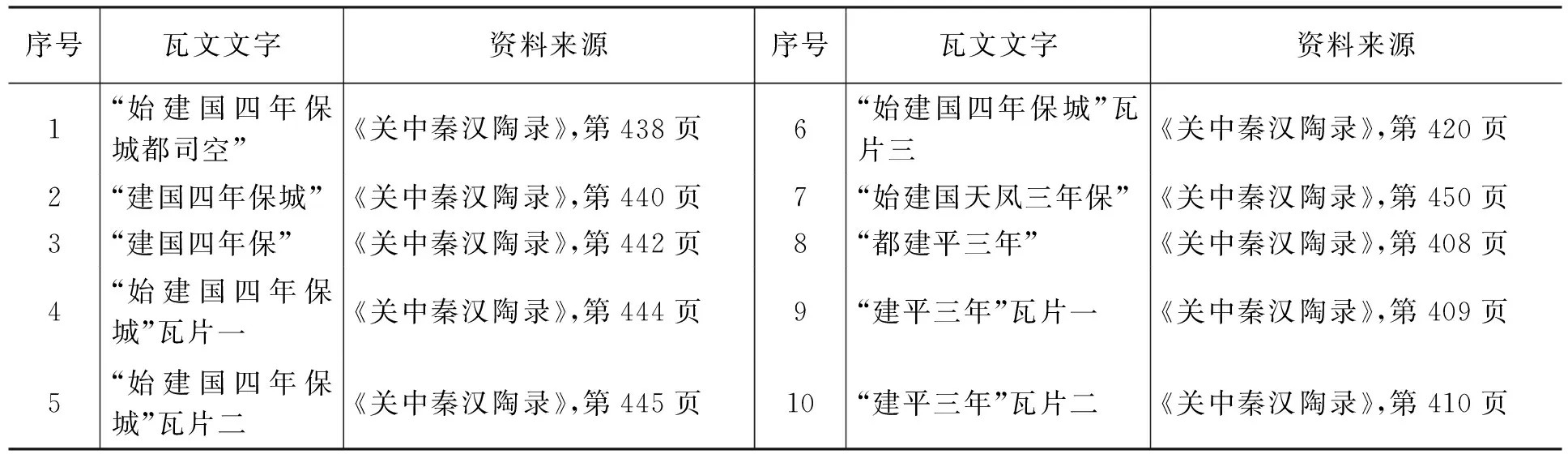

3 上面討論了“建始(始建)”銘瓦當屬于紀年瓦當的兩種可能性,特別是“始建”為新莽年號“始建國”之頭兩字的可能性。在缺乏明確的層位學和同遺址出土的其他材料支持的情況下,此系就僅見的出土材料來論說,且在秦漢時期內還未見其他紀年瓦當相關資料的公布,無法尋得同類紀年瓦當的例證,因此上述推論確實略顯單薄。但這一時期的磚、瓦(瓦片)卻有不少存有同紀年有關的文字,因此在基本確定赫章可樂出土文字瓦當為漢代遺存的情況下,以同是建筑構件的漢代磚、瓦上的文字為線索推測赫章可樂出土文字瓦當的年代,不失為一個可行的思路。據已有研究和筆者不完全統計,含有“建”“建始”“始建國”字樣的漢代、新莽陶文資料共有43條(見文后表1、表2)。

從兩表可以發現,關于“建始”年號的陶文材料甚少,僅有“建始二年六月趙造”磚一品,相比之下“始建國”這一年號則多見于瓦文,也就是說,在新莽一朝,在建筑構件上施刻年號是一種流行。要言之,“始建國四年保城都司空”“始建國四年保城”等瓦文為赫章可樂糧管所遺址出土文字瓦當紀年的重新識讀提供了重要佐證。

問題當然并不如此簡單。值得注意的是,有“始建國四年”字樣或類似字樣的磚文瓦文中,幾乎都將“四”字寫為“亖”,而采用“四”字字形的僅在“天鳳四年保城都司空造官瓦”[10]449一品中出現。就此瓦文,陳直謂之為:“其文字之精,形式之異,在莽瓦中僅見之品”[10]948;饒宗頤、李均明則提出,新莽時期“遲至始建國四年時,‘四’字已寫作‘亖’”[11];辛德勇則認為,新莽時期用“亖”這一字形系復古,是該時期文書的一個重要特點,從而推論上述陳直所論之瓦文乃是后世偽造[12]。我們認為,“亖”確為“四”之古文,但是這兩個字形在西漢新莽時期混用,情況復雜,關中與邊地或有政令推廣上的時差,不能絕對而論。赫章可樂出土的“四年”銘瓦當采用了“四”字書寫,“四年”等字均屬漢代書風;如果此“四年”銘文可以和“始建國”銘文相系連,也就可證“天鳳四年保城都司空造官瓦”瓦文不偽。

根據前文所論的層位關系,“建”銘瓦當、“四年”銘瓦當和網格紋瓦當可能屬于同一時代,其中網格紋瓦當的年代應較安順寧谷出土車輪紋瓦當稍早,也就是說網格紋瓦當所處的時代可能為西漢末期或東漢中早期,那么與之同一層位的“建”銘瓦當和“四年”銘瓦當的時代也理應相同或接近。基于這一認知,結合前文論述,可以認為赫章可樂糧管所遺址出土瓦當已顯現出東漢風格。

總之,王莽改制,時屆兩漢之交,時間上較之漢成帝建始年間更為接近東漢,故而我們認為這幾品所謂紀年瓦當的年代不應完全排除始建國年間的可能。即便其與始建國年號無關,“建始(始建)”銘瓦當也或許體現出了改弦更張的政治氣象。于史而論,王莽代漢前后,陳立誅殺夜郎王興、“風(諷)益州令塞外蠻夷獻白雉”和“貶鉤町王以為侯”以及引發西南夷叛亂等事件(《漢書》之《王莽傳》《西南夷兩粵朝鮮傳》),顯示出其刻意經營西南夷所處邊遠地區的企圖。可見,王莽當權后的復古改制,并非僅僅是在中原變亂舊制,也有不少行之于邊地郡縣的行動。

歷史學和考古學是以史料為支撐的學科,所謂“說有易說無難”,即在已見史料基礎上的歷史敘事和邏輯建構是容易的,而未見材料的任何推論,則都充滿著風險。本文有關“建始(始建)”銘瓦當紀年的推論,僅僅是提供一種邏輯上的可能,實有待于未來的考古發現和深入研究來驗證。不揣簡陋,敬請方家指正。

[1] 貴州省文物考古研究所.赫章可樂二〇〇〇年發掘報告[M].北京:文物出版社,2008.

[2] 張元.貴州赫章可樂出土的西漢紀年瓦當[J].文物,2008,(8).

[3] 劉慶柱.戰國秦漢瓦當研究[C]//劉慶柱.古代都城與帝陵考古學研究.北京:科學出版社,2000.

[4] 劉恩元,郭秉紅.貴州安順市寧谷漢代遺址與墓葬的發掘[J].考古,2004,(6).

[5] 安志敏.青海的古文化[J].考古,1959,(7);安志敏.元興元年瓦當補正[J].考古,1959,(11).

[6] 耿鐵華.集安出土的高句麗瓦當及其時代[J].考古,1985,(7).

[7] 劉慶柱.漢代文字瓦當概論[C]//劉慶柱.古代都城與帝陵考古學研究.北京:科學出版社,2000.

[8] 王仲殊.漢代考古學概說[M].北京:外語教學與研究出版社,2014.

[9] 申云艷.中國古代瓦當研究[M].北京:文物出版社,2007:103.

[10] 陳直.關中秦漢陶錄[M].北京:中華書局,2006.

[11] 饒宗頤,李均明.新莽簡輯證[M].臺北:新文豐出版公司,1995:103-106.

[12] 辛德勇.建元與改元——西漢新莽年號研究[M].北京:中華書局,2013:391-393.

圖 赫章可樂出土瓦當紋飾拓片

表1 含有“建”“建始”“始建國”字樣的漢代、新莽磚文

表2 含有“建”“建始”“始建國”字樣的漢代、新莽瓦(瓦片)文

[責任編輯:王 昊

2017-01-10

國家社會科學基金西部項目“夜郎地區青銅時代考古遺存的譜系結構與西南夷文化變遷研究”(14XKG002)

張齊(1992—),男,陜西臨潼人,碩士研究生,從事秦漢考古學研究;夏保國(1969—),男,河南三門峽人,教授,歷史學博士,從事先秦史與先秦儒學、先秦秦漢考古學和文化遺產學研究。

K871.41

A

1007-4937(2017)03-0151-05