24例腹外疝患者行改進無張力疝修補術治療的臨床療效觀察

劉濤

【摘要】目的:探討24例腹外疝患者行改進無張力疝修補術治療的臨床療效,為腹外疝患者行改進無張力疝修補術治療的臨床應用提供理論依據。方法:選擇2012年12月至2016年12月期間我院收治的腹外疝患者24例為研究對象,給予患者手術治療,并依據手術方案的不同分為對照組和觀察組,每組12例,對照組患者應用傳統疝修補術治療,觀察組患者應用改進無張力疝修補術治療,對兩組患者治療情況進行密切觀察,對比分析兩組患者手術時間、下床活動時間、住院時間情況、并發癥發生率、復發率情況。結果:觀察組患者手術時間、下床活動時間、住院時間分別為(35.65±5.89)min、(47.44±5.25)h和(5.12±1.05)d相比于對照組的(62.24±5.25)min、(13.36±2.86)h和(7.15±2.48)d,觀察組的手術時間、住院時間明顯更低,下床活動時間明顯更長,觀察組患者的并發癥發生率、復發率分別為8.33%和0%相比于對照組的25%和8.33%,觀察組明顯更低,組間比較,差異具有統計學意義(P<0.05)。結論:改進無張力疝修補術治療腹外疝患者的臨床療效顯著,相比于傳統疝修補術,患者的手術時間、下床活動時間、住院時間明顯縮短,降低了并發癥發生率和復發率,值得推廣應用。

【關鍵詞】腹外疝患者;改進無張力疝修補術;臨床療效

【中圖分類號】R656.2 【文獻標識碼】B 【文章編號】2095-6851(2017)07--01

腹外疝是一種臨床上常見的外科疾病,分為腹股溝疝、切口疝、股疝等,其產生的主要因素為患者腹壁產生缺損,腹內器官經過缺損的腹壁向體外突出,形成腫塊,嚴重程度與患者腹內壓力和腹壁的強度有著緊密的聯系,該疾病治療不合理或不及時,會對患者的器官產生損傷,應給予重點關注,臨床上,針對腹外疝患者多為手術治療,術后會出現不同程度的并發癥,手術方案的選擇非常重要[1-2]。本文對比傳統疝修補術與改進無張力疝修補術治療腹外疝患者的臨床療效,探討改進無張力疝修補術治療腹外疝患者的重要性。報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選擇2012年12月至2016年12月期間我院收治的腹外疝患者24例為研究對象,給予患者手術治療,并依據手術方案的不同分為對照組和觀察組,每組12例,其中,對照組患者男性8例,女性4例,年齡在24-78歲的范圍,平均年齡為(53.25±2.24)歲,病程為0.1-2年,平均病程為(1.12±0.24)年;觀察組患者男性7例,女性5例,年齡在24-78歲的范圍,平均年齡為(53.34±2.35)歲,病程為0.2-2年,平均病程為(1.18±0.34)年。兩組患者在性別、年齡、病程等方面的基本資料進行組間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。納入標準:①確診為腹外疝患者;②均屬自愿參與,簽署知情同意書。排除標準:①嚴重肝、腎等器官功能不全者;②免疫性疾病患者;③精神疾病患者;④不簽署知情同意書者。

1.2 方法

對照組患者應用傳統疝修補術治療,術前給予患者基礎護理與麻醉處理,麻醉藥效生效后,碘伏消毒處理,用腹股溝疝切口,切開皮膚、皮下組織、腹外斜肌腱膜,使得腱膜下充分游離,打開提睪肌,游離找到疝囊,將疝囊游離至疝囊頸部后翻轉送還腹腔,頸部行內荷包結扎。過大疝囊在腹股溝管中點處橫斷,近端行高位結扎,遠端止血后留在原位。常規行巴西尼式修補腹股溝管后壁。依次縫合關閉切口,抗感染處理[3]。

觀察組患者應用改進無張力疝修補術治療,術前麻醉處理,麻醉效果生效后,碘伏消毒處理,對腹外疝切口,長度控制在6-8cm,切開皮膚、皮下組織、腹外斜肌腱膜,使得腱膜下充分游離,打開提睪肌,游離找到疝囊,將疝囊游離至疝囊頸部后翻轉送還腹腔,頸部行內荷包結扎。。將提睪肌于精索后方縫合,使后壁平坦。按Lichtenstein單純平片修補方法修補后壁。最后依次縫合腹外斜肌腱膜、皮下組織、皮膚等,切口縫合完畢后,抗感染處理[4]。

1.3 觀察指標。觀察分析兩組患者手術時間、下床活動時間、住院時間情況、并發癥發生率、復發率情況。

1.4 統計學處理。采用SPSS17.0統計學軟件進行數據處理和分析,各項指標均采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料以百分率(%)表示,組間比較采用檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2.結果

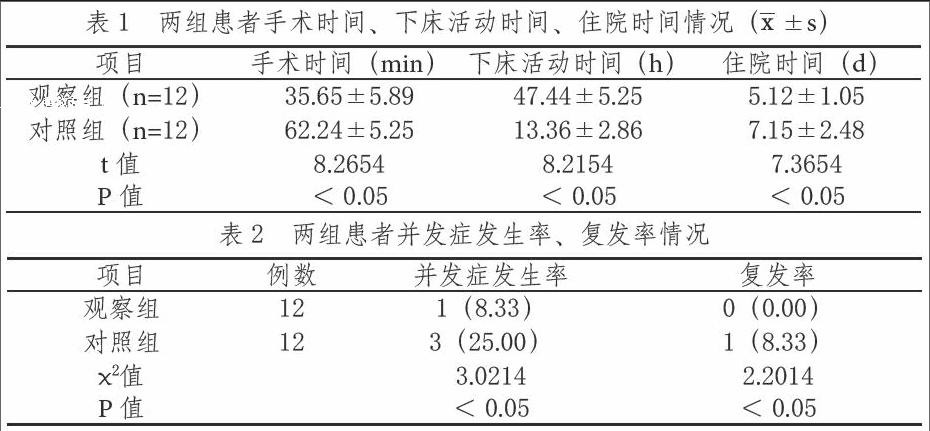

2.1 兩組患者手術時間、下床活動時間、住院時間情況

觀察組患者手術時間、下床活動時間、住院時間分別為(35.65±5.89)min、(47.44±5.25)h和(5.12±1.05)d相比于對照組的(62.24±5.25)min、(13.36±2.86)h和(7.15±2.48)d,觀察組的手術時間、住院時間明顯更低,下床活動時間明顯更長,組間比較,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組患者并發癥發生率、復發率情況

觀察組患者的并發癥發生率、復發率分別為8.33%和0%相比于對照組的25%和8.33%,觀察組明顯更低,組間比較,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3.討論

腹外疝是一種臨床上常見的腹部外科疾病,種類較多,最為常見的為腹股溝疝,所占比例超過90%,腹外疝形成的主要原因是患者腹壁強度較低,當患者的腹腔內部壓力升高時,易形成腹外疝,癥狀表現為下腹部墜脹感、便秘、消化不良、腹部絞痛、惡心、嘔吐、停止排氣排便等,病情嚴重的患者甚至出現腸絞窄、壞死等癥狀,對患者的生活質量和生存質量有著一定程度的影響,應給予重點關注[5]。

臨床上,針對腹外疝患者的治療方案,為手術治療,常用的為傳統疝修補術,該種治療方法,術后患者的并發癥較多,復發率較高,對患者的生活質量影響非常嚴重[6]。隨著醫療技術的不斷發展,改進無張力疝修補術逐漸取代傳統疝修補術,成為了主要的治療方法,該方法治療,患者的療效顯著,并發癥發生率極低,術后患者舒適度提高、可早期從事體力活動,治療效果非常顯著[7]。本文中,通過對比傳統疝修補術與改進無張力疝修補術治療腹外疝患者的臨床療效,發現,觀察組患者手術時間、下床活動時間、住院時間分別為(35.65±5.89)min、(47.44±5.25)h和(5.12±1.05)d相比于對照組的(62.24±5.25)min、(13.36±2.86)h和(7.15±2.48)d,觀察組的手術時間、住院時間明顯更低,下床活動時間明顯更長,組間比較,差異具有統計學意義(P<0.05),觀察組患者的并發癥發生率、復發率分別為8.33%和0%相比于對照組的25%和8.33%,觀察組明顯更低,組間比較,差異具有統計學意義(P<0.05),表明了,相比于傳統疝修補術,改進無張力疝修補術的應用效果明顯更好,手術效果更佳,患者術后的康復速度明顯更快,并發癥的發生率明顯下降許多,復發率極低,因此,改進無張力疝修補術治療腹外疝患者的臨床應用價值極高,與賈長輝[9]的研究結果保持一致。

綜上所述,改進無張力疝修補術治療腹外疝患者的臨床療效顯著,相比于傳統疝修補術,患者的手術時間、下床活動時間、住院時間明顯縮短,降低了并發癥發生率和復發率,值得推廣應用。

參考文獻

[1]王曉明,王明剛,申英末,等.局部麻醉下改良Kugel無張力疝修補術治療中青年男性腹股溝疝[J].中華疝和腹壁外科雜志電子版,2015,23(1):23-25.

[2]黃海峰,張春軍,喻海波,等.腹腔鏡完全腹膜外疝修補術與開放腹膜前無張力疝修補術的對比分析[J].浙江醫學,2015,37(2):140-142.

[3]柯文杰,羅文,王勇,等.Lichtenstein無張力疝修補術治療成人腹股溝嵌頓疝[J].中華普通外科雜志,2016,31(7):557-560.

[4]李義亮,王國良,賀家勇,等.腹腔鏡下腹股溝疝前間隙修補術、無張力疝修補術與傳統疝修補術臨床療效比較[J].新疆醫科大學學報,2015,16(9):1146-1150.

[5]劉思達,毛智軍,李曉帆,等.采用生物補片進行腹腔鏡與開腹無張力疝修補術治療腹股溝嵌頓疝的療效對比[J].中華胃腸外科雜志,2015,18(11):1088-1091.

[6]賀艷平,董永紅,李江懷,等.經腹腹膜前疝修補術疝環填充式無張力疝修補的臨床療效對比[J].中華疝和腹壁外科雜志電子版,2015,23(2):131-133.

[7]崔軍,司磊.肝硬化患者局部麻醉下無張力疝修補術療效觀察[J].中華實用診斷與治療雜志,2016,30(3):279-280.

[8]賈長輝.潛入路腹膜前間隙無張力疝修補術治療腹股溝疝95例臨床分析[J].山東醫藥,2015,15(37):39-41.

[9]袁功佳.腹外疝患者行改進無張力疝修補術治療的臨床療效觀察[J].中國傷殘醫學,2015,21(8):91-92.