論《簡·愛》和《呼嘯山莊》中的死亡敘事

茍曉曉 李敏民

論《簡·愛》和《呼嘯山莊》中的死亡敘事

茍曉曉 李敏民

夏洛蒂·勃朗特和艾米麗·勃朗特是19世紀英國著名的女性作家,她們深受學者們的喜愛,但是其作品中的死亡敘事鮮為人所研究。將夏洛蒂·勃朗特的《簡·愛》和艾米麗·勃朗特的《呼嘯山莊》進行比較,以文本為依托,探討其在文本層面對死亡氛圍的描寫以及意識層面其對死亡恐懼的消解,并由此研究她們死亡敘事的成因。

《簡·愛》《呼嘯山莊》 死亡敘事

《簡·愛》與《呼嘯山莊》是世界性文學批評課題“勃朗特文學”中最受各國學者關注的作品,作為夏洛蒂和艾米麗兩姐妹的代表作,《簡·愛》與《呼嘯山莊》的比較研究也引起了一部分學者的重視。現階段關于《簡·愛》與《呼嘯山莊》的比較研究,大部分集中在兩書的作者觀念比較、藝術風格比較、女性主義比較、敘事比較這幾個較為宏大的方面,而很少有人注意到兩本書中較為細小但重要的一個因素——死亡。文學中的死亡敘事經歷了從古希臘、羅馬到中世紀、文藝復興時期直至當代漫長的發展歷程,它往往因死亡的確定性和語言的不確定性而迸發出別樣的魅力。死亡敘事作為死亡故事與死亡話語的融合,通過種種死亡現象的描寫突出了陰森恐怖的死亡氣氛和各具特色的死亡觀念等。《簡·愛》與《呼嘯山莊》中的死亡敘事也應當引起人們的注意。

夏洛蒂·勃朗特和艾米麗·勃朗特在《簡·愛》和《呼嘯山莊》兩書中主要通過對靈異夢境和墳墓的描寫烘托了死亡所固有的陰森恐怖的氛圍,通過書中人物的認知和環境描寫對死亡恐怖氛圍進行了一定程度的消解,表現了作者對死亡的直面與反抗。在她們看來,死亡并不可怕,它是對現世的解脫,是通向自由安寧生活的道路。但是夏洛蒂·勃朗特和艾米麗·勃朗特在具體的死亡敘事的方式又有很大的不同,她們一個偏向超現實的死亡氣氛描寫,一個偏向奇詭波譎的死亡氣氛的營造;一個偏向與用死亡促進主人公的自我完善和成長,一個偏向用死亡凸顯主人公的愛情悲劇。這種差異與作品本身的主旨、不同的作家風格有關。

一.死亡現象:病痛陰影與宗教安撫

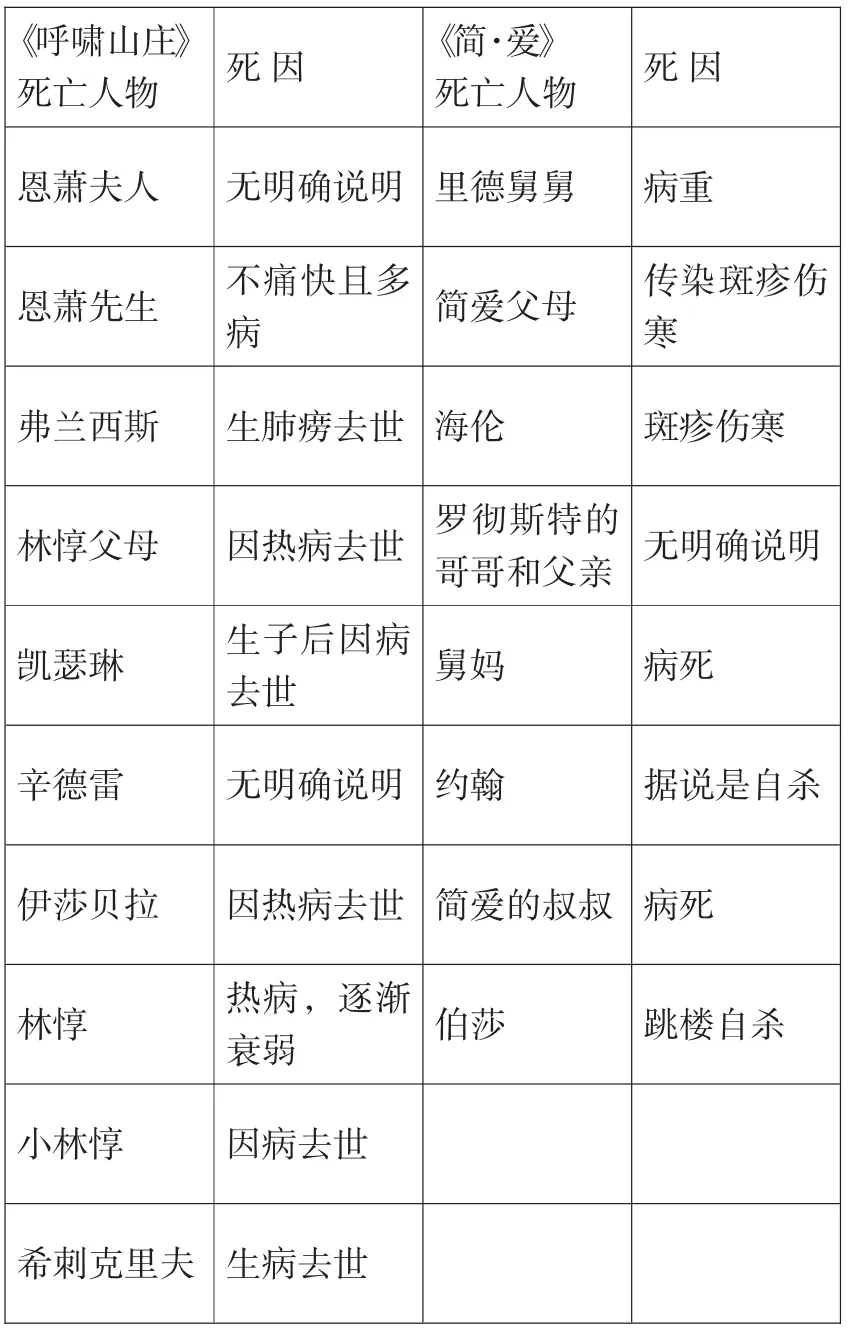

《簡·愛》和《呼嘯山莊》中涉及了21個死亡人物,其中有15個因為傷寒、熱病等疾病去世。書中人物的病死比例超過70%,與19世紀英國嚴重的環境污染導致的大面積的疾病流傳有著密切關系。歷史記載在19世紀的英國,肺結核、肺炎已成為常見病和導致死亡的最大原因。僅1831年到1848年,英國因霍亂而死的人數就超過9.4萬人。夏洛蒂的兩個姐姐瑪麗亞和伊麗莎白也是因為肺病去世。生活在這樣的社會里,夏洛蒂和艾米麗文學作品中的人物,也常常籠罩在病痛導致的死亡陰影之中。同時,她們深受英國18世紀末流行的哥特式文學的影響,也就在一定程度上將病痛帶來的死亡加以藝術化和陌生化。

《呼嘯山莊》與《簡·愛》人物死因對照表

《呼嘯山莊》死亡人物 死因 《簡·愛》死亡人物 死因恩蕭夫人 無明確說明 里德舅舅 病重恩蕭先生 不痛快且多病簡愛父母 傳染斑疹傷寒弗蘭西斯 生肺癆去世 海倫 斑疹傷寒林惇父母 因熱病去世 羅徹斯特的哥哥和父親 無明確說明凱瑟琳 生子后因病去世 舅媽 病死辛德雷 無明確說明 約翰 據說是自殺伊莎貝拉 因熱病去世 簡愛的叔叔 病死林惇 熱病,逐漸衰弱 伯莎 跳樓自殺小林惇 因病去世希刺克里夫 生病去世

但是勃朗特姐妹的文學作品并沒有沉浸于疾病帶來的死亡痛苦當中,而是在人物死亡的同時,通過宗教安撫的方式直面死亡。在小說中人物死亡前后,勃朗特姐妹往往通過對宗教性的話語與宗教儀式的描寫對死亡進行安撫,例如海倫死前對上帝與天堂的向往,丁太太堅信凱瑟琳死后靈魂與上帝同在等。這些死亡現象的描寫與勃朗特姐妹的家庭也有一定的聯系。她們出生于約克郡,那里是福音派的根據地。他們的父親出任約克郡漢渥斯的長駐牧師,是典型的福音派牧師,常常強調:“信仰的動力應該出自于對上帝的愛而不是對地獄的恐懼”①。所以勃朗特姐妹在對死亡恐懼的消解上往往指向上帝所在的天堂,將死亡轉向對生命價值的追求。

二.死亡氣氛:夢境與墳墓

《簡·愛》與《呼嘯山莊》都運用了諸多死亡意象來烘托出一種恐怖的死亡氛圍,其中最為突出的是夢境和墳墓。靈異錯亂的夢境給人帶來精神上的壓力,陰森荒涼的墳墓更是加劇了死亡帶來的恐懼感。但是這兩部作品具體的敘事技巧又有差異,《簡·愛》中夢境與墳墓的運用更為間接,所描繪的畫面與現實有一定的距離感,體現了超現實的意味。而《呼嘯山莊》中的死亡意象的運用則更為直接,夢境、墳墓與現實中人物的情感體驗交織在一起,加重了詭異氣氛。

《簡·愛》與《呼嘯山莊》都運用靈異夢境營造了恐怖的氛圍,但是兩者的具體表現技巧截然不同。《簡·愛》中的夢境是間接的預言式的對死亡氛圍的描寫,突出的是死亡的神秘性。簡·愛連續一周幾乎天天夢見小孩,“……這晚上是一個哭嚎不止的小孩,轉天晚上又會是個笑聲不斷的頑童……”②,這個夢境中小孩的出現預示了親人約翰的死亡。《簡·愛》雖然通過夢境中的孩童體現了死亡的神秘性,用人們不可理解的死亡和夢境中孩童之間詭異的關聯,加劇了死亡的恐怖,但是具有很強的虛擬性。與之相反的,在《呼嘯山莊》中雖然同樣也有以夢境為載體烘托恐懼可怖的死亡氛圍的情節設置,但是這里則是以人物與夢境中的鬼魂直接接觸的形式展開敘述的,夢境與現實相互交織,直接真實的肢體接觸讓人分不清夢境與現實,死亡越發顯得詭異與可怖。例如在第三章洛克伍德夢到凱瑟琳·林惇的鬼魂時:“我的手指頭沒抓到它,卻碰著了一只冰涼小手的手指頭!夢魘的恐怖壓倒了我……在她說話時,我模模糊糊地辨認出一張小孩的臉向窗里望。恐怖使我狠了心……”③夢中和凱瑟琳鬼魂的相見有著“鮮血”、“哀哭”、“悲慘的呼聲”等描寫,觸覺、視覺與聽覺的感官運用營造了異常血腥陰森的死亡氣氛。

兩書中都涉及到了墳墓這一死亡的典型意象,但是在兩書中這一意象的作用及所體現的情感也有著明顯的不同。《簡·愛》中墳墓意象的運用更突出死亡的冰冷可怕。例如簡·愛在《英國禽鳥史》中看到的死亡的景象,“刻著銘文的墓碑,凄冷的墓地,一扇柴門,兩株老樹,被殘垣斷壁圍著的低矮的地面”④,這些對墳墓意象的描寫構成了一幅陰森冰冷的畫面,營造出神秘而可怕的死亡氛圍。而在《呼嘯山莊》中,墳墓意象的運用則更偏向凄涼孤寂的氛圍營造,例如“我在靠曠野的斜坡上找到那三塊墓碑……中間一個是灰色的,一半埋在草里;埃德加·林惇的墓碑腳下才被草皮青苔覆蓋;希刺克里夫的確還是光禿禿的。”這里用荒草叢生的墳墓描寫突出了死亡的孤獨荒涼。

三.直面死亡:解脫與安寧

死亡是個體永遠不能回避的存在,死亡意味著被社會孤立,與現實隔絕,因而個體生命害怕死亡,恐懼死亡。人們本能地將對死亡的恐懼逐漸轉化為對生命的新的認識,用以消解死亡帶給人們的無形的壓力,甚至是征服死亡。“對死亡的意識和恐懼只能用意識去戰勝和克服,征服死亡的意識的意識之謎的謎底存在于每個曾經活過或現在活著的人們的心靈深處。”⑤夏洛蒂·勃朗特和艾米麗·勃朗特在《簡·愛》和《呼嘯山莊》中,表現出來的直面死亡的意識主要體現為將死亡視為對現世的解脫和自由安寧的新生,但是在具體的作品主旨的反映上,又分別體現出了勃朗特和艾米麗的獨特風格。

死亡不是生命的終點,而是新的開始。夏洛蒂和艾米麗不約而同地將死亡解釋為對現世的解脫,認為死亡意味著抵達天堂,是自由幸福生活的開始。例如《簡·愛》中海倫因病去世前的陳述,“親愛的簡,你也會到達那個幸福的地方,全能的上帝也會以同樣的方式接納你。”⑥死亡使得海倫脫離貧窮、饑餓、被欺凌的生活,前往幸福的天堂。這種死亡意味著團圓和新的幸福生活開始的觀念在《呼嘯山莊》中希刺克里夫身上體現的更為明顯。在凱瑟琳死后,希刺克厲夫就總是想著和她葬在一起。而希刺克里夫死前的行為、神情、語言描寫,無不體現著希刺克里夫對死亡的渴望。他常常是“對窗子熱切地望著”,“在他眼里有一種奇異的歡樂的光輝”,這是因為他死前多次看到了凱瑟琳的鬼魂,死亡便意味著終于與凱瑟琳團聚,所以他在臨死之前說“我所愿望的埋葬方式,注意教堂司事要遵守我關于兩個棺木的指示——我告訴你我快要到達我的天堂了”⑦。死后所到達的天堂是脫離了痛苦的現實,有凱瑟琳存在的幸福天堂。夏洛蒂和艾米麗消解了原有的死亡是對個體自然屬性否定的恐懼,更多地認為死亡是上帝的召喚,象征著自由新生活的到來。

雖然夏洛蒂和艾米麗都認為死亡是安寧和平靜的,但是她們具體的消解方式是不同的,夏洛蒂和艾米麗分別選擇了用安慰性的語言描寫和安寧的死亡環境描寫來消解原有的陰森、可怕的死亡氛圍。《簡·愛》中海倫死前的醫院氛圍是極為恐怖而可怕的,簡·愛更是因為海倫即將死去而很恐懼。而海倫卻平靜的說“生命如此短暫,死亡會引導我們進入幸福榮耀之門,因此我們不必沉湎于痛苦不能自拔”⑧。在這里,夏洛蒂借海倫之口,通過語言安慰簡愛,消解了死亡的恐懼氛圍。艾米麗在《呼嘯山莊》中對人物的死亡描寫大多是很安寧的,其中凱瑟琳死亡時的肖像描寫尤為典型。“她的容貌是柔和的,眼瞼閉著,嘴唇帶著微笑的表情;天上的天使也不能比她看來更為美麗。我也被她的無限恬靜所感染……”⑨在度過了任性、急躁的一生后,凱瑟琳的生命“在一個溫柔的夢里終止”,她的死就“像羔羊一樣安靜”。這樣的安寧的死亡描寫,一方面削弱了荒原意象帶給人們的恐懼,描寫了現實中生活的美好;另一方面也削弱了死神來臨時帶給人們的恐懼感,使得死亡更具有了美感。夏洛蒂和艾米麗通過對死亡的安寧、平靜的描寫消解了原有的恐怖氣氛,這種安寧、平靜的實質也是生命的深刻認知,生死本是平常事,人要專注于現實生活的美好而不要沉湎于死亡的悲痛。

夏洛蒂和艾米麗作為獨立的女性作家,雖然她們面對死亡的態度有相似之處,但是《簡·愛》與《呼嘯山莊》中的死亡對于作品主題的詮釋有著不同的作用。《簡·愛》中的死亡促成了主人公簡·愛的人格完善。海倫的死使得簡·愛重新審視自己,加強自我認識;舅媽的死亡獲得了簡·愛的寬恕,使得簡·愛開闊了心胸;伯莎的死亡則消解了簡·愛與羅徹斯特之間的最后的隔閡,使得簡·愛勇敢地追求到了幸福。死亡敘事中凸顯的是人物一步步的成長的主題。《呼嘯山莊》中的死亡則更多的指向愛情的悲劇,死亡既是擺脫痛苦人生的唯一方式,又往往加劇了小說的悲劇性。凱瑟琳一生因愛情而痛苦,以死解脫,卻留給林惇和希刺克厲夫難以茍且的人生;希刺克厲夫為了復仇犧牲了愛情與親情,凱瑟琳與林惇、小林惇的死亡成就了希刺克厲夫的富有,卻也將他拖進絕望的深淵,他直到死亡方從這痛苦的現世解脫。整部小說都貫穿著死亡,每個人物的死亡都使得復仇與愛情交織的悲劇意蘊更加沉重。

“文學作為一種功能性的產物,其作用之一,就是使人們在面對死亡時能夠克服恐懼,淡然處之。”⑩艾米麗和夏洛蒂也是這樣,用積極的死亡意識克服了對死亡的恐懼,用寧靜溫馨的死亡氛圍覆蓋原有的陰寒可怖的氛圍。兩人用不同的死亡描寫和語言運用指向確定的死亡結果,用自由、幸福和安寧消解死亡本身具有的陰森恐怖的氣氛,愛和死交織著,貫穿了人物的生平,將對死的認識逐漸轉移到對更宏大的人生甚至世界的審視,卻也用不同的敘事技巧和敘事風格處理死亡,用死亡敘事表現著不同的主題。

[1]夏洛蒂·勃朗特著,張承濱譯,《簡·愛》[M],北方文學出版社,2015年版。

[2]艾米莉·勃朗特著,楊苡譯,《呼嘯山莊》[M],譯林出版社,2012年版。

[3]錢青,《英國19世紀文學史》[M],外語教學與研究出版社,2006。

[4]楊靜遠,《勃朗特姐妹研究》[M],中國社會科學出版社,1983.11。

[5]畢治國,《死亡哲學》[M],黑龍江人民出版社,1989年版。

[6]孫利天著,《死亡意識》[M],吉林教育出版社,2001。

[7]陳民. 西方文學中死亡敘事的審美風貌[D].南京師范大學,2005.

[8]丁穎,論死亡意識教育[D].河南大學,2006。

[9]馬雅楠,《包法利夫人》與《活著》兩部作品中死亡意識的比較研究[D],哈爾濱師范大學,2013。

[10]劉茂生,鄭少敏,王爾德作品的死亡敘事與道德隱喻[J],江西社會科學,2015。

[11]趙學峰,艾米莉·勃朗特宗教情結的緣起及創作中的外觀[J],韶關學院學報,2009。

[12]張曉麗,西方文學中的死亡敘事及其審美表現[J], 畢節學院學報,2010。

注釋

①趙學峰,艾米莉·勃朗特宗教情結的緣起及創作中的外觀[J],韶關學院學報,2009。

②夏洛蒂·勃朗特著,張承濱譯,《簡·愛》,北方文學出版社,2015年版,第234頁。

③艾米莉·勃朗特著,楊苡譯,《呼嘯山莊》,譯林出版社,2012年版,第23頁。

④夏洛蒂·勃朗特著,張承濱譯,《簡·愛》,北方文學出版社,2015年版,第2頁。

⑤孫利天著,《死亡意識》[M],吉林教育出版社,2001。

⑥夏洛蒂·勃朗特著,張承濱譯,《簡·愛》,北方文學出版社,2015年版,第70頁。

⑦艾米莉·勃朗特著,楊苡譯,《呼嘯山莊》,譯林出版社,2012年版,第318頁。

⑧夏洛蒂·勃朗特著,張承濱譯,《簡·愛》,北方文學出版社,2015年版,第71頁。

⑨艾米莉·勃朗特著,楊苡譯,《呼嘯山莊》,譯林出版社,2012年版,第157頁。

⑩馬雅楠.《包法利夫人》與《活著》兩部作品中死亡意識的比較研究[D],哈爾濱師范大學,2013。

(說明:參加本文寫作的還有馬開旻、王小涵,本文指導老師:杜娟)

(作者單位:華中師范大學文學院)