失能老年人健康自評的影響因素分析

周曉蒙,劉 琦

(1.東北財經大學經濟學院,遼寧 大連 116025;2.北京大學光華管理學院,北京 100871)

?

失能老年人健康自評的影響因素分析

使用2011年全國老年人口健康狀況調查數據,采用有序Logit模型分析失能老年人健康自評的影響因素。結果發現,年齡、經濟生活水平以及醫療與照護水平3個維度能夠顯著影響失能老年人的健康自評,而居住模式的影響不顯著,子女數量對男性失能老年人生活質量的影響不顯著,但兒子數量對女性失能老年人的健康自評具有顯著的負向影響,故傳統觀念中的“養兒防老”與“多子多福”現象正在逐漸消失。為提升失能老年人的健康自評,我國應建立健全相關制度與政策保障老年人的收入水平。應加大醫療資源投入力度并擴大其分布范圍,使患病老年人能夠及時就醫。扶持長期照護服務業的發展,培養更多的專業照護人員,最大限度地滿足失能老年人的日常活動需要。

老齡化社會;失能老年人;健康自評;醫療與照護;有序Logit模型

一、引 言

根據我國第六次人口普查數據顯示,2010年我國60歲及以上的老年人口1.78億人,占總人口的13%,較2000年人口普查時上升2.93個百分點,其中65歲及以上人口占比9%,比2000年人口普查上升1.91個百分點[1],這兩個指標均超過“老齡化社會”的國際標準,意味著我國已經步入人口老齡化階段[2]。《中國老齡事業發展報告(2013)》指出,2013年我國的老年人口首次超過2億人,到2050年60歲以上的老年人口數量預計將突破4.80億人,其中80歲以上的老年人口將超過1億人[3]。根據民政部公布的《2015年社會服務發展統計公報》顯示,截至2015年底,60歲及以上老年人口2.22億人,占總人口的16%,65歲及以上老年人口1.44億人,占總人口的11%。根據《中國城市發展報告(2015)》預測,到2050年,我國老年人口將達到4.83億人,占總人口的34%,到那時,我國每3個人中就會有1個老年人。在聯合國的中方案生育率假定下,我國65歲及以上老年人口占總人口的比率將從2000年的7%增長到2030年的16%,到2050年將進一步增長至23%。而據聯合國預測分析,2010年我國65歲及以上老年人口規模為1.19億人,占總人口9%,預計到2050年將增加到3.31億人,占總人口的26%[4]。當前及未來很長一段時間內我國老年人口規模將迅速增大,人口老齡化趨勢已不可逆轉。

我國人口老齡化問題的產生要追溯于第二次世界大戰結束后的20世紀五六十年代,當時在世界范圍內掀起了一股嬰兒潮,一時間達到生育高峰。時至今日,那個年代出生的人已逐漸步入老年階段,加之我國在20世紀70年代末實施的計劃生育政策使人口出生率大幅下降。20世紀80年代改革開放后城市化與工業化的逐漸加深,使得我國人口出生率不斷下降,居民生活水平不斷提高,人均壽命延長,老年人口占總人口的比重不斷增大,人口老齡化問題迅速發展甚至不斷惡化,整個社會面臨著空前的養老負擔。

個體在步入老年后身體機能下降、疾病自愈能力降低、健康脆性和疾病風險加大[1]。特別是對于80歲及以上的高齡老年人,其失能率達30%以上,90歲老年人的失能率高達50%[5],而我國人口老齡化進程的加速使得失能老年人數量劇增,為養老、醫療、社會服務帶來巨大壓力。在“未富先老”及醫療資源衛生資源有限的環境下,老年人身體健康與否是緩解人口老齡化壓力的關鍵,是涉及國計民生的大事,尤其對于日常活動不能完全自理的老年人來說,其疾病自愈能力更低、健康脆性和疾病風險更大,因而他們的身體健康狀況尤其值得關注。

二、相關研究現狀

1.老年人生活自理能力與照護需求的判定

國際上普遍基于老年人的日常生活能力標準(ADLs)與器械輔助日常生活能力標準(IADLs)來評定老年人的生活自理能力[6]-[8]。其中,日常生活能力標準ADLs反映了個人所需照護最基本的方面,目前國際上普遍認同6個核心指標作為描述與區分老年人日常生活能力的標準。何文炯和洪蕾[7]借鑒美國國家長期護理調查(NLTCS)的日常生活自理能力分類標準,將65歲及以上老年人的生活自理狀態分為6種:健康——沒有器械輔助日常生活能力標準IADLs和日常生活能力標準ADLs障礙;僅器械輔助日常生活能力標準IADLs障礙;一項或兩項日常生活能力標準ADLs障礙;三項或四項日常生活能力標準ADLs障礙;五項或六項日常生活能力標準ADLs障礙;死亡。景躍軍和李元[9]采用中國老齡科學研究中心課題組“關于失能老年人的判定標準”,選取“吃飯”“上下床”“洗澡”“上廁所”“穿衣”“室內走動”6項核心日常生活能力標準ADLs指標將老年人的自理能力評定為3類,即“完全自理”“部分自理”“不能自理”,并進一步劃分不能自理老年人失能的程度,將有1—2項日常生活能力標準ADLs失能為“輕度失能”,3—4項日常生活能力標準ADLs失能為中度失能,5項及以上日常生活能力標準ADLs失能為“重度失能”。

蔣承等[8]使用國際上普遍認同的6項核心日常生活能力標準ADLs指標作為劃分老年人生活自理能力的依據,其中,如果6項日常生活自理能力都無需他人幫助的老年人歸為生活自理能力“完好”或“能自理”,有1項及以上需要他人幫助的老年人歸為“不能自理”。由于本文的研究目的是探討需要照護老年人的健康自評狀況及其影響因素,因而采用蔣承等的劃分方法,將日常生活能力標準ADLs中有1項及以上需要他人幫助的老年人認定為“失能老年人”,即需要照護的老年人群體,作為本文的分析樣本。

2.老年人健康自評的影響因素

當前關于老年人健康自評的影響因素主要可以分為兩大類:一類是對于老年人健康影響因素的指標體系的構建;另一類是側重于研究老年人某一方面的特征如居住模式、婚姻狀態等因素對健康的影響。谷琳和喬曉春[10]采用2002年全國老年人口健康狀況調查(CLHLS),利用有序Logistic模型從老年人的生活方式、社會人口學特征、生活自理能力三個維度分析老年人健康自評影響因素,其中生活方式維度包括吸煙、喝酒、鍛煉身體、社會活動、居住方式等變量,社會人口學特征包括性別、年齡、婚姻狀況和受教育程度等變量,生活自理能力涵蓋日常生活能力標準ADLs中的6個核心指標。胡宏偉和李玉嬌[11]使用2006年健康與營養調查(CHNS)的截面數據對老年人的健康狀況進行描述,并采用有序Probit模型從個人身體特征、社會經濟特征、自身行為和醫療保險可及性等方面分析老年人健康狀況的影響因素。姜向群等[12]以社會—心理—生物醫學模式為理論分析框架,使用2011年北京大學中國老年健康影響因素跟蹤調查數據(CLHLS),運用二元Logistic方法探索自然屬性、社會經濟結構特征、生活習慣、患病或損傷狀況、心理狀況以及童年醫療狀況和父母是否健在對老年人健康狀況的影響。

關于居住模式對老年人健康的影響研究文獻較多且結論不一。Zunzunegui等[13]的實證研究結果表明,控制了年齡、性別、受教育年限等因素之后,來自子女的感情與實質支持(包括家務、財務等)對老年人的健康自評具有顯著正影響,喪偶后與子女合住的人要比喪偶后獨居的人健康狀況更好。Hughes和Waite[14]研究發現,在51—61歲的美國中老年人中,老年人的居住模式對其健康自評具有明顯的正相關關系,單獨居住和與子女合住的已婚夫婦身體健康狀況最好,與子女合住對單身女性老年人健康狀況不利。Lund等[15]發現與他人共同居住的美國中老年人的死亡率顯著低于獨居者,在控制居住模式的情況下,婚姻狀況對死亡率沒有顯著影響。Gu等[16]利用我國80歲以上高齡老年人健康長壽調查數據,對居住在養老院的老年人健康狀況進行分析,結果發現居住于養老院的高齡老年人的死亡率是其他高齡老年人的1.35倍。而劉宏等[17]的實證研究結果表明多代合住模式對老年人自評健康和主觀幸福感比只與配偶居住的模式要差,甚至在某些情況下比機構養老模式更差。

子女數量對老年人健康影響的研究文獻也較為豐富,且存在兩種相反的觀點。耿德偉[18]利用《城市居民家庭生活調查》數據采用工具變量法研究子女數量對父母健康自評的影響,結果顯示,當不考慮內生性問題時,子女數量越多的父母親其健康自評水平越高;當使用工具變量法時子女數量對父母的健康自評產生了顯著的負面影響,并且子女數量對男性健康自評的負面影響要大于對女性健康自評的影響。宋月萍和宋正亮[19]利用中國健康與養老追蹤調查數據,通過建立加速時效時間模型分析了女性的生育行為對其進入老年時期時健康的影響,結果發現女性老年人的身體健康并不會因子女的性別差異而不同,且子女數量越多反而對健康不利。也有學者研究發現存活子女數對老年人健康具有顯著正向影響,其中存活女兒數量的影響尤為重要。

此外,還有學者研究年齡以及社會經濟地位等因素對老年人健康的影響。杜本峰和王旋[1]基于1998—2008年全國老年人口健康狀況調查(CLHLS)5個調查年份的數據研究老年人健康狀況不平等的演化時指出,收入是影響老年人健康的最重要因素,收入夠用的老年人的健康狀況顯著好于收入不夠用的老年人。

綜上所述,現有研究大多集中于各因素對具有生活自理能力老年人健康狀況的影響,本文將研究局限至需要護理老年人健康的影響因素,厘清其健康影響機制,有助于這部分老年人健康幸福地安度晚年,從而減輕社會負擔。

三、指標體系構建與模型選取

1.指標體系構建

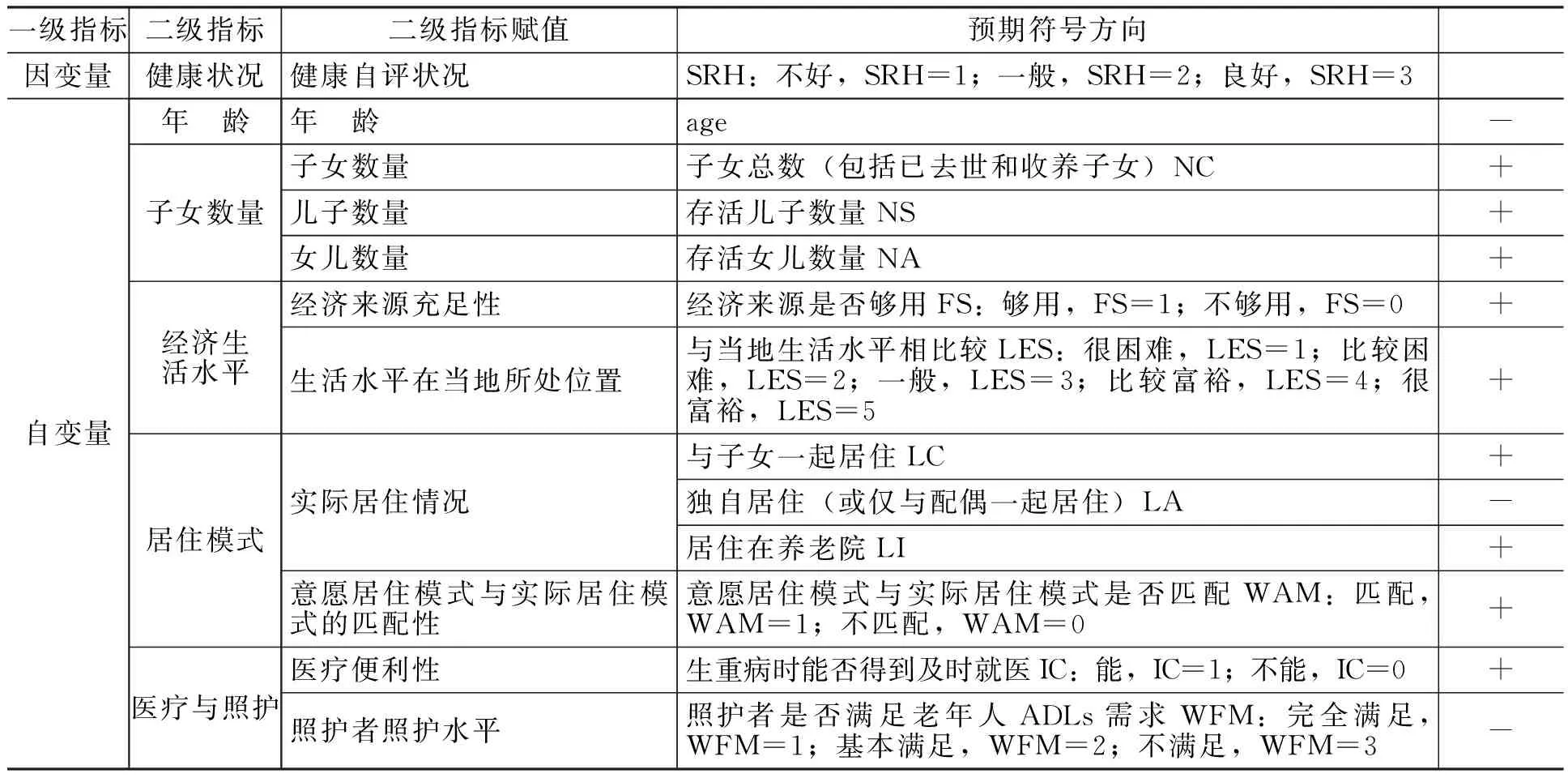

本文將老年人健康自評狀況作為因變量,該變量根據2011年全國老年人健康影響因素跟蹤調查65歲及以上老年人問卷(以下簡稱調研問卷)問題B1-2整理而成。該問題為:“您覺得您自己的健康狀況怎么樣?”,對應選項為:“1—很好”“2—好”“3—一般”“4—不好”“5—很不好”“6—無法回答”,本文將樣本中選擇“6—無法回答”進行剔除,考慮到老年人在評價自身健康狀況時很好與好、不好與很不好主觀性很強且程度上不好把握,因此,本文將對自身健康狀況評價為“很好”與“好”合并為“良好”,“不好”與“很不好”合并為“不好”,變量賦值情況如表1所示。

表1 需照護老年人健康狀況影響因素的指標體系構建

本文擬從五個維度解釋失能老年人的健康自評:年齡、子女數量、生活水平、居住模式、醫療與照護。在各維度上,代理變量選取、賦值及其預期對因變量的影響分析如下:

(1)預期年齡對老年人健康自評的影響是負向的,隨著年齡的增大,老年人的各項器官功能逐漸衰退,身體機能減弱,健康狀況下降。

(2)在子女數量維度上,代理變量分別為子女總數、存活兒子數量、存活女兒數量。預期子女數量對老年人健康的影響是正向的,因為老年人身體健康所需的照顧、陪伴以及經濟支持等因素均與子女數量正相關。

(3)在經濟生活水平維度上,有兩個代理變量,分別為經濟來源充足性與生活水平在當地所處位置。經濟來源充足性變量根據調研問卷中問題F3-3“你所有的生活來源是否夠用?”,將回答夠用賦值為“1”,不夠用賦值為“0”。預期該變量對因變量的影響是正向的,因為經濟來源是否充足關系到老年人的生活質量,進而對身體健康有好處。生活水平在當地所處位置變量根據調研問卷中問題F3-4“你的生活在當地比較起來屬于”,將回答“困難”“比較困難”“一般”“比較富裕”“很富裕”分別賦值為“1”“2”“3”“4”“5”。預期該變量對老年人身體健康的影響也是正向的,在當地生活水平越高意味著生活質量越高,有益于身體健康。綜合來看,這兩個代理變量是互為補充的關系,相比較而言,前者的主觀性更強一些,因為生活習慣及消費需求不一樣決定了老年人對于生活來源是否夠用這一問題的答案不同;而對當地生活水平的認知往往較為一致,相比較而言老年人能夠對“生活在當地屬于”這一問題給出更為客觀的答案。

(4)在居住模式維度上,有兩個代理變量,分別為實際居住情況、意愿居住模式與實際居住模式的匹配性。實際居住情況變量根據調研問卷中問題A5-1“您現在與誰住在一起?”,A5-2“與您同住的有多少個人?”,A5-3-1“請列出同住成員與您的關系”。三個問題進行整理將老年人的居住模式分為三類,分別為獨居或僅與配偶居住、與子女一起居住、居住在養老院,預期前者對老年人健康的影響是負向的,而后兩個變量的影響是正向的,因為與獨居(或僅與配偶居住)老年人相比,老年人在養老院或與子女一起生活能夠得到更好的照護,從而對健康有益。意愿居住模式與實際居住模式的匹配性變量,根據調研問卷中問題F16“您希望哪種居住方式?”,整理出老年人的意愿居住模式,并與實際居住模式相比較,得到二者的匹配變量,若老年人實際居住模式與意愿居住模式相一致則該變量賦值為“1”,否則,賦值為“0”。預期意愿居住模式與實際居住模式的匹配性變量對老年人健康的影響是正向的。

(5)在醫療與照護維度上,有兩個代理變量,分別為醫療便利性和照護者照護水平。醫療便利性變量依據調研問卷中問題F6-1“生重病時能否及時到醫院治療得到?”,回答“能”該變量賦值為“1”,否則,賦值為“0”。預期該變量對老年人健康的影響是正向的,因為及時和便利的醫療條件有助于病情的治療與恢復,從而對健康有益;照護者照護水平變量依據調研問卷中問題E6-5“您在日常活動中得到的幫助能夠滿足您的需要嗎?”,回答“完全滿足”變量賦值為“1”,“基本滿足”賦值為“2”,“不滿足”賦值為“3”,預期該變量對老年人健康的影響是負向的,照護者越不能滿足老年人日常活動需要將造成老年人生活質量越低從而不利于老年人健康。

2.模型選取

由于需要照護老年人的自評健康狀態分為“1—不好”、“2—一般”、“3—良好”三類,屬于有序定性變量,故本文選取有序Logit模型來刻畫其影響機制,各種健康狀態的概率分別如式(1)、式(2)和式(3)所示:

P(SRH=1)=G(α1+βAage+NβN+EβE+LβL+CβC)

(1)

P(SRH=2)=G(α2+βAage+NβN+EβE+LβL+CβC)-P(SRH=1)

(2)

P(SRH=3)=1-P(SRH=1)-P(SRH=2)

(3)

其中,α1和α2是模型的門限參數,β為回歸系數,N、E、L、C分別代表子女數量、經濟生活水平、居住模式以及醫療與照護4各維度向量。本文采用極大似然估計法對門限參數和回歸系數進行估計,使用的軟件是stata12.0。

四、模型參數估計結果分析

表2列示了失能老年人健康自評狀況以及照護者照護水平的每個類別的頻數及構成比情況。其中男性失能老年人有效樣本人數為557人,在各種類型健康狀態上分布較為均勻,其中34%的男性老年人自評健康狀況良好,36%的男性老年人自評健康狀況一般,30%的男性老年群體自評健康狀況不好;女性失能老年人有效人數為868人,自評健康狀況為良好、一般、不好的比率分別為37%、36%和28%,與男性相差不大。

在需要照護的男性失能老年人中,認為照護者完全滿足其日常活動需要的占47%,認為照護者基本滿足與不滿足其日常活動需要的分別占49%和4%;女性失能老年人認為照護者完全滿足、基本滿足與不滿足其日常活動需要分別占45%、52%和3%,與男性相差不大。

表2提供了有序Logit模型的擬合結果,包括模型的擬合信息、擬合優度及偽R方。在男性群體中,模型整體擬合信息的卡方值為81.87,p值為0.00,表明在1%的顯著性水平上模型整體擬合較好;在模型擬合優度的檢驗中,Pearson卡方和Deviance卡方統計量分別為1 073.18和1 114.26,對應p值分別為0.51和0.20,說明模型擬合優度較高;偽R方值Cox和Snell、Nagelkerke以及McFadden的值分別為0.14、0.15和0.07,除McFadden小于9%外,其他都大于10%。綜合模型整體擬合信息、擬合優度以及偽R方的檢驗結果來看,使用有序logit模型分析需要照護的男性失能老年人健康的影響因素效果較好。在女性群體中,模型整體擬合信息的卡方值為186.05,p值為0.00,表明在1%的顯著性水平上模型整體擬合較好;在模型擬合優度的檢驗中,Pearson卡方和Deviance卡方統計量分別為1 680.43和1 660.34,對應p值分別為0.30和0.43,模型擬合優度較高;偽R方值Cox和Snell、Nagelkerke以及McFadden的值分別為0.19、0.22和0.10。綜合模型整體擬合信息、擬合優度以及偽R方的檢驗結果來看,使用有序Logit模型分析女性失能老年人健康的影響因素效果較好。

表2 有序logit模型擬合結果

表3列示了有序Logit模型的參數估計及其顯著性檢驗結果,無論在男性失能老年人還是女性失能老年人中,兩個門限參數之間均存在統計意義上的顯著差異,表明失能老年人健康狀態劃分合理,不宜再簡化歸并。

在男性和女性失能老年人群體中,與預期一致,年齡變量的估計值分別為-0.04和-0.04,顯著性水平均為1%,優勢比為exp(-0.04)=0.96,表明在其他條件相同的情況下,隨著年齡的增長,老年人的健康狀況將有所下降。

在子女數量維度上,由于子女總數與兒子數量、女兒數量之間存在高度的共線性,故模型中僅考慮子女總數與女兒數量對失能老年人身體健康的影響,兩個變量對男性失能老年人與女性失能老年人健康的影響系數分別為0.01和0.01、0.02和0.04,符號方向與預期一致,子女數量對失能老年人身體健康有好處,但是統計不顯著。

經濟生活水平能夠顯著影響失能老年人的身體健康。經濟來源充足性和生活水平在當地所處地位兩個變量對失能老年人健康的影響與預期一致。經濟來源是否充足是影響失能老年人身體健康的關鍵變量,在10%的顯著性水平下,經濟來源充足對男性失能老年人和女性失能老年人的優勢比分別為exp(0.36)=1.43和exp(0.32)=1.37,即與經濟來源不充足的男性失能老年人和女性失能老年人相比,經濟來源充足的個體身體健康程度分別是其1.43倍和1.37倍;失能老年人生活水平在當地所處的地位對其健康具有正向影響,在1%的顯著性水平上,男性失能老年人和女性失能老年人的優勢比分別達到exp(0.46)=1.58和exp(0.50)=1.63,即對男性失能老年人和女性失能老年人而言,生活水平在當地所每增加1個層次,其健康狀況將提高至原來的1.58倍和1.63倍。

表3 有序logit模型參數估計結果

注:***、**、*分別表示在1%、5%、10%的水平上顯著。

居住模式對老年人身體健康的影響顯著性水平不高。實際居住模式對失能老年人健康的影響不顯著,從系數值來看,對男性失能老年人而言,與子女居住在一起相比,獨居(或僅與配偶居住)和居住在養老院的失能老年人健康水平更差;對女性失能老年人而言,與子女居住在一起相比,獨居(或僅與配偶居住)失能老年人的健康水平更差,居住在養老院的失能老年人健康水平相對好一些。實際居住模式與意愿居住模式的匹配性對失能老年人健康的影響存在性別差異,實際居住模式與意愿居住模式對男性失能老年人健康的影響是正向的,但統計不顯著;而對女性失能老年人而言,該變量對其健康的影響是正向的,顯著性水平為10%,優勢比為exp(0.32)=1.37,即與實際居住模式和意愿居住模式不匹配相比,二者匹配的女性失能老年人身體健康狀況更好,是其1.37倍。

醫療與照護對失能老年人身體健康的影響與預期一致,醫療條件的便利性對失能老年人身體健康具有正向影響,對男性失能老年人和女性失能老年人而言,在10%和1%的顯著性水平上,生病能夠得到及時醫治的優勢比分別為exp(0.08)=1.08和exp(1.14)=3.13,因此,無論從系數大小還是顯著性水平來看,生病及時就醫對女性失能老年人健康的影響遠大于男性失能老年人,可能與老年人身體素質存在性別差異,平均來看女性失能老年人的身體素質更差一些,相對醫院更為依賴。醫療與照護水平也能顯著影響失能老年人的身體健康,對男性失能老年人和女性失能老年人而言,與照護者不能滿足失能老年人日常活動需要的情況相比,日常活動需要被完全滿足的失能老年人身體健康狀況更好,優勢比分別為exp(0.83)=2.30和exp(1.04)=2.83,顯著性水平分別為10%和5%;而日常活動需要被基本滿足的失能老年人身體健康狀況與日常活動需要沒有被滿足無顯著差異。

五、結論與建議

本文采用2011年老年人口健康狀況調查數據(CLHLS),從年齡、子女數量、經濟生活水平、居住模式以及醫療與照護5個維度分析失能老年人健康自評的影響機制。有序Logit模型回歸結果表明,與預期一致,年齡、經濟生活水平以及醫療與照護水平3個維度能夠顯著影響失能老年人的健康自評。居住模式與子女數量對失能老年人健康自評的影響與預期相左。

隨年齡的增長失能老年人的各項身體器官逐漸衰退引致其健康自評狀況有所下降。經濟生活水平對失能老年人的健康自評具有顯著的正向影響。經濟來源越充足、生活水平在當地所處層次越高的失能老年人的健康自評狀況越好,因此,我國應建立健全符合國情的社會養老保障制度,對于經濟困難的失能老年人進行財政補助,以保障其收入水平。

居住模式對失能老年人健康自評的影響統計不顯著,子女數量對男性失能老年人健康自評的影響不顯著,兒子數量對女性失能老年人健康自評的影響是負向的。因此,失能老年人的健康自評并沒有因子女數量增多以及與子女同住而顯著變好,這說明傳統觀念中的“養兒防老”與“多子多福”現象正隨著整個社會的發展進步而逐漸被淡化甚至消失。

醫療條件的便利性及照護者照護水平能夠顯著影響失能老年人的健康自評,生病能夠得到及時醫治與日常活動需要被完全滿足的失能老年人的健康自評狀況明顯更高,尤其女性失能老年人這一現象更為明顯。故我國應進一步加大醫療資源投入力度并擴大其分布范圍,保證患病老年人能夠得到及時有效的醫治。同時,制定相關制度與政策扶持老年人照護服務業的發展,最大限度地滿足失能老年人的日常生活需要。

[1] 杜本峰,王旋.老年人健康不平等的演化、區域差異與影響因素分析[J].人口研究,2013,(5):81-90.

[2] 張川川,陳斌開.“社會養老”能否替代“家庭養老”?——來自中國新興農村社會養老保險的證據[J].經濟研究,2014,(11):102-115.

[3] 沈君彬.從“長照十年”到“長照保險”:臺灣地區長期照顧制度的重構[J].甘肅行政學院學報,2015,(5):82-100.

[4] U.N.( Population Division, United Nations).World Population Prospects: The 2005 Revision Volume II: Sex and Age[R].New York: United Nations,2011.

[5] 陳璐,徐南南.中國長期護理保障制度的財政負擔——基于德、日社會保險模式的測算[J].保險研究,2013,(1):106-118.

[6] 段培新.上海市老年照護社會救助需求研究——基于Markov模型的預測[J].中國人口科學,2015,(3):90-98.

[7] 何文炯,洪蕾.中國老年人失能狀態轉移規律研究[J].社會保障研究,2013,(6):45-55.

[8] 蔣承,顧大男,柳玉芝,等.中國老年人照料成本研究——多狀態生命表方法[J].人口研究,2009,(3):81-88.

[9] 景躍軍,李元.中國失能老年人構成及長期護理需求分析[J].人口學刊,2014,(2):55-63.

[10] 谷琳,喬曉春.我國老年人健康自評影響因素分析[J].人口學刊,2006,(6):25-29.

[11] 胡宏偉,李玉嬌.我國老年人自評健康狀況及其影響因素研究[J].山西財經大學學報,2011,(2):1-8.

[12] 姜向群,魏蒙,張文娟.中國老年人口的健康狀況及影響因素研究[J].人口學刊,2015,(2):46-56.

[13] Zunzunegui, M. V., Béland, F., Otero, A. Support From Children, Living Arrangements, Self-Rated Health and Depressive Symptoms of Older People in Spain[J]. International Journal of Epidemiology, 2001,30(5):1090-1099.

[14] Hughes, M. E., Waite, L. J. Health in Household Context: Living Arrangements and Health in Late Middle Age[J]. Journal of Health and Social Behavior, 2002,43(1):1-21.

[15] Lund, R., Due, P., Modvig, J., Holstein, B. E., Damsgaard, M. T. Andersen, P. K. Cohabitation and Marital Status as Predictors of Mortality-An Eight Year Follow-Up Study[J]. Social Science & Medicine, 2002,55(4):673-679.

[16] Gu, D., Dupre, M. E. Liu, G. Characteristics of the Institutionalized and Community-Residing Oldest-Old in China [J]. Social Science & Medicine, 2007,64(4):871-883.

[17] 劉宏,高松,王俊.養老模式對健康的影響[J].經濟研究,2011,(4):80-93.

[18] 耿德偉.多子多福?——子女數量對父母健康的影響[J].南方人口,2013,(3):8-16.

[19] 宋月萍,宋正亮.生育行為對老年女性健康的影響[J].人口研究,2016,(4):76-87.

[20] 陳衛,杜夏.中國高齡老人養老與生活狀況的影響因素——對子女數量和性別作用的檢驗[J].中國人口科學,2002,(6):123-128.

[21] 宋璐,李樹茁.代際交換對中國農村老年人健康狀況的影響:基于性別差異的縱向研究[J].婦女研究論叢,2006,(4):14-20.

[22] 譚娜,周先波.中國農村老年人“無休止勞動”存在嗎?——基于年齡和健康對勞動供給時間影響的研究[J].經濟評論,2013,(2):19-29.

[23] 艾斌,王碩,星旦二.老年人社會經濟地位影響健康的作用機制——基于沈陽市城市老年人9年追蹤調查數據[J].人口與經濟,2014,(2):48-56.

(責任編輯:李明齊)

2017-03-15

中國科協高端科技創新智庫青年項目“‘全面兩孩’政策背景下老年人長期照護市場的‘供求缺口’分析”(DXB-ZKQN-2017-023)

周曉蒙(1989-),女,遼寧鐵嶺人,博士研究生,主要從事老年人長期照護市場方面研究。E-mail:zhouxiaomeng16@126.com 劉 琦(1989-),男,遼寧錦州人,碩士研究生,主要從事人口老齡化研究。

周曉蒙1,劉 琦2

(1.東北財經大學經濟學院,遼寧 大連 116025;2.北京大學光華管理學院,北京 100871)

F842.6

A

1008-4096(2017)04-0062-07