一個時代已過去平克·弗洛伊德

郭靖

“你們這樂隊真的棒極了,不過,你們中哪位是Pink?”平克弗洛伊德在他們的歌聲中這樣嘲諷了自己。當然,他們不光自嘲,以優雅悅耳的曲調,配合詩歌式極富哲理的語言,批判和諷刺生活中看不慣的事甚至政治事件,也是他們的拿手好戲。在經典狂出的上世紀60年代里,如果說The Beatles代表著快樂,TheRolling Stones代表著激進,那么平克弗洛伊德則代表著中產階級式的哲學思考,以及高審美的超前試聽體驗,毫不夸張的說,是他們發明了“全媒介”感官體驗的藝術形式。

2017年5月,為紀念平克.弗洛伊德成立50周年,英國維多利亞與阿爾伯特博物館(V&A博物館)將舉辦平克弗洛伊德首場國際巡回回顧展《The Pink FloydExhibitlon:Their Mortal Remains》,以舞臺、設計、電影、音樂技術、圖形設計和攝影等超過350個影音作品集中再現這支樂隊自20世紀60年代的首次亮相到今天的音樂、設計及登臺表演的故事,使觀眾身臨其境,再次感受沉浸式、多重感官體驗及劇場式的平克迷幻之旅。展覽將持續至2017年10月1日。誰是平克.弗洛伊德?

2015年8月,平克弗洛伊德元老大衛·吉爾默在接受《Classic Rock Magzine》采訪的時候明確表示:“我的平克·弗洛伊德生涯已經結束。”而這被稱為平克.弗洛伊德正式的解散和告別。盡管我們早就知道這支平均年齡超過70歲的老干部樂隊伴隨著樂隊靈魂成員的過世及核心人物的退出,再也在舞臺上推不動那堵“迷墻”了,可當大衛吉爾摩親口宣布這個消息時,多少還是令人慨嘆,平克·弗洛伊德宣布解散也代表著許多人心中一個時代的終結。如果你不是鐵桿平克弗洛伊德粉,無需記得在他們名下半途而廢或者來來去去打過臨工的近二十名樂手,但必須記住以下五人的名字:樂隊創始四人之主唱兼吉他手席德.巴洛特(Syd Barrett)、貝斯手兼繼任主唱羅格·沃特斯(Roger Waters)、鍵盤手兼人聲理查德懷特(Rlchard Wright)、鼓手尼克馬森(Nick Mason)、以及1967年才加入接替席德的吉他手兼人聲大衛·吉爾默。這五個人,以各自迥異的方式,造就了平克弗洛伊德不可撼動的歷史。

Pink Floyd這個名字來自于席德最喜歡的兩個喬治亞老布魯斯藝人PinkAnderson和Floyd Council。不難看出,這是一只從布魯斯開始的樂隊,但是很快簡單的模仿和布魯斯的老派已經不能滿足這些年輕人的胃口,他們開始對音樂做出革命性的實驗:延長歌曲時間,盡量讓它顯得稀松一些,產生一些較為空曠的音樂間隔:通過夸張得近乎瘋狂的器樂演奏、怪異的大段落回授音、刺耳的電子音效和諸如罕見的音響音色等等方法制造出超現實的音響效果。簡而言之,他們試圖讓人們從聽覺中產生視覺幻象,形成一幅巨大的聲音畫面,這種畫面感很快也被樂隊用燈光在演出中營造出忽明忽暗的效果。這種視聽合一的“酷炫”感受在英國的年輕人中掀起一股時髦的潮流,平克·弗洛伊德也被定義為一支不折不扣的“迷幻搖滾樂隊。

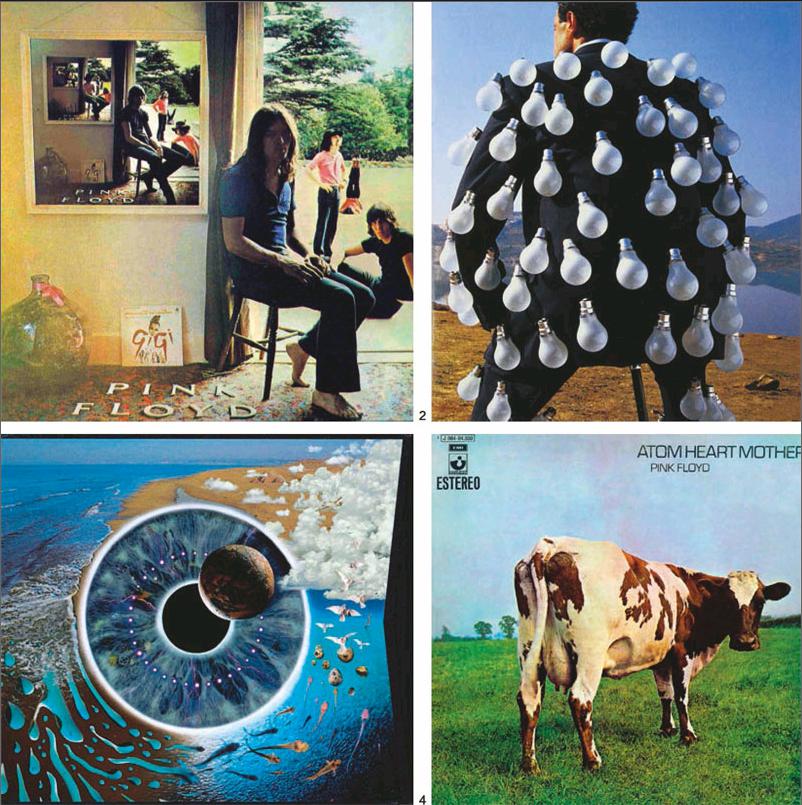

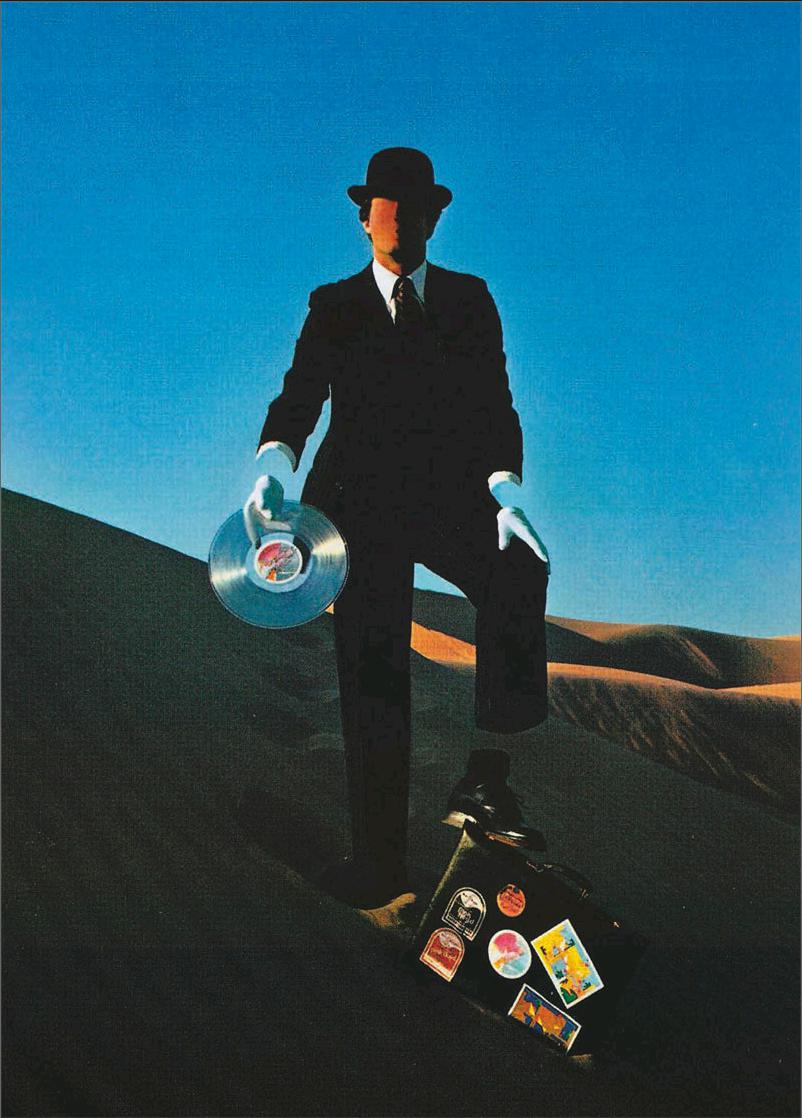

與他們成名速度一樣快的,還有席德被LSD搞垮的精神狀態,在樂隊舉辦第一次巡美演唱會時,他已經是竭盡全力硬挺著。在他們的第二張專輯問世前,他只得請他的老同學大衛吉爾默出來接替他的位置。此后,平克弗洛伊德在席德確定的風格下進入百家爭鳴狀態繼續摸索,樂隊成員們出了幾張共同創作的專輯。1972年,《Obscured by Clouds》中鼓手梅森開始退出創作,他們迷幻的風格也愈發轉入深邃及宏大。1975年,一張成員們寫給席德的《Wish You WereHere》以他人之眼捕捉到席德獨特的光芒,成為樂隊的經典之一。這一次,萊特也開始退出創作,沃特斯成為新一位靈魂人物的時期到來。我們最熟悉的評論、商業雙收的唱片《The Dark side of the Moon》(1973年)、《wishYou Were Here》(1975年)、《Animals》(1977年)、《The Wall》(1979年)和《The Final Cut》(1983年)都出自他的概念。

與此同時,他們在舞臺上的布景也越來越充滿想像力和引人注目。在平克·弗洛伊德樂隊1977年為專輯《Animals》而作的巡回演出期間,他們向觀眾頭上放出一只巨大的、兩眼發光的充氣豬,并在40英尺高的舞臺上與跳谷倉舞的人一起共舞。

推倒迷墻,再造幻境

1979年,平克·弗洛伊德再次讓世界震驚,劃時代大作《The Wall》誕生了。這是一張搖滾歌劇性質的雙唱片,總長一個半小時,大部分由沃特斯撰寫。講述了一個英國歌手從孩童起的成長過程,被認為帶有席德和沃特斯自傳的影子。主人公父親陣亡于二戰,從小失去父親的主人公在嚴酷刻板、摧殘個性的教育制度下成長,逐漸個人同外界筑起一座阻隔交流的高墻。最后在《審判》曲目中,高墻被推倒,結束曲《墻外》表達了主人公重新回到社會后的迷茫和無助。

這些內容既是樂隊主創的自傳,也是當時的社會縮影。這一預言式的宏大作品概括了從冷戰陰影,教育危機,人性異化直至末日般恐怖的西方社會在那個時代的特征。這張專輯獲得了巨大成功。在Billboard專輯榜一上榜就名列第六,隨即成為冠軍,而且一舉蟬聯15周冠軍,而單曲《Another Brick in theWall》獲得單曲排行榜的4周冠軍,并且成為一張金唱片。他們所舉行的一連串演唱會也為其推波助瀾,成為全球性搶購熱潮的原因之一。

1980年的美國之行是耗資百萬美金以上的大制作,他們在舞臺上樹起一道35英尺x210英尺的巨大的磚墻作為標志,由其將樂隊和觀眾隔開并在演出達到高潮時將其推倒。能承受得起如此奢華演唱會的地方屈指可數,也僅洛杉磯和紐約兩地而已,因此他們的演出顯得特別吸引人。雖然當時在黑市上的票價高達100美元,但狂熱的歌迷依舊蜂擁而至目睹他們的豐采。

1982年,《The Wall》由阿倫.派克執導,鮑勃戈爾多夫主演,搬上熒幕拍成電影,用畫面闡述了沃特斯的創作觀念。這部電影隨后也成為經典,被稱為音樂電影的典范之作。這也使平克·弗洛伊德的知名度再掀高潮。他們成為當時最熱門的現場音樂會樂隊,他們巡回演出的行李中包括11噸重的聲光系統。他們始終要向人們表明,他們是一支不懈地追求新意、追求特技效果的樂隊。事實上,他們確實做到了,從六十年代中期樂隊創作的60分鐘幻覺的倫敦舞臺,演化到世界上最為壯觀的搖滾樂演出團體之一。在沒有電腦合成器的時代里,他們是最早使用四重奏聲樂體系的搖滾樂隊之一,把許多不同的發音器放在不同的定位區內,讓聲音從四面八方涌入使之立體。在演出過程中,發音的臺階會從舞臺后面開始,而且繞著觀眾走,可打開音樂之門也可“砰”地一聲將門關上。時至今日,如果用耳機或者環繞立體聲音響聽平克弗洛伊德,會聽到聲音在不同聲道轉換,形成聲音撞擊、環繞的效果,這些交匯成迷的樂音依舊能讓人強烈感受到仿佛被拋入了一個異世界一一平克·弗洛伊德無可取代的標志性迷幻世界。

他們所帶來和創造的視聽感受影響至今,阿方索.卡隆曾在他導演的科幻片《人類之子》中用場景還原了《Animals》中發電站上空漂浮的豬,以示致敬。許多音樂人、設計師、導演毫不隱諱自己受到了平克弗洛伊德的影響。縱然平克.弗洛伊德屬于前衛,但有人已經魂歸天際,有人耄耋老已,我們不得不承認一個時代過去了。