SBAR模式轉運交接表運用于急危重癥患者轉運中對轉運時間、患者溫度及差錯發生率的影響

倪志宏 顧彩萍

SBAR模式轉運交接表運用于急危重癥患者轉運中對轉運時間、患者溫度及差錯發生率的影響

倪志宏 顧彩萍

目的 探討SBAR模式轉運交接表運用于急危重癥患者轉運中對轉運時間、患者溫度及差錯發生率的影響。方法 選擇2014年12月~2016月6月我院接受治療的急危重癥患者102例作為研究對象,隨機分為對照組和觀察組,各51例。對照組應用常規的轉運交接方式。觀察組應用SBAR模式轉運交接表。比較兩組轉運時間、患者溫度,護理差錯發生率及護理滿意度。結果 觀察組轉運交接時間短于對照組(P<0.05),兩組轉運過程中均保持較高的體溫(P>0.05);觀察組護理差錯發生率低于對照組,滿意度評分高于對照組(P<0.05)。結論 SBAR模式轉運交接表在急危重癥患者轉運過程中有著十分重要的應用價值,能夠縮短患者的轉運交接時間,保證患者的體溫,降低護理差錯的發生率,提高患者對護理質量的滿意度。

危重病;病人轉送;SBAR模式

critical illness;transportation of patients;SBAR model

急危重癥患者是醫院需要重點關注的對象,這部分患者往往需要通過院內的轉運進行檢查或者有效的治療。因此,需要對患者進行密切的監測、護理以及治療[1]。傳統的轉運交接缺乏統一的規定和完善的內容,易出現交接班內容簡單、漏交班等風險事故。SBAR轉運交接模式能促進醫務人員和護理人員之間的信息交流,保證信息傳遞的準確性,進而提高醫療服務質量、保障患者轉運過程中的生命安全[2]。本研究選擇我院接受治療的急危重癥患者102例作為研究對象,旨在分析SBAR模式轉運交接表運用于急危重癥患者轉運中對轉運時間、患者溫度及差錯發生率的影響。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2014年12月~2016月6月我院接受治療的急危重癥患者102例作為研究對象。所有患者均符合急危重癥的標準,患者家屬知情同意本次研究,且積極配合。隨機分為對照組和觀察組,各51例。對照組男性30例,女性21例,年齡17~82歲,平均(56.2±12.3)歲。患者所在科室:NICU一19例,神經內科7例,NICU二19例,其他科室6例。觀察組男性29例,女性22例,年齡19~85歲,平均(56.8±11.9)歲;患者所在科室:NICU一18例,神經內科9例,NICU二20例,其他科室4例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 工作人員的培訓 規范轉運管理制度,制定詳細的轉運流程,定期安排護理人員開展相關的培訓。使工作人員了解SBAR模式的基本概念和內容,講解SBAR模式的應用現狀和臨床應用的優越性,同時說明SBAR模式在臨床應用中的注意要點。護士長和責任組長作為培訓的負責人,主要通過分析案例、查閱文獻以及模擬情景等方式進行培訓,培訓階段定期檢查和考核,組長掌握組員的培訓情況并及時反饋給護士長,發現存在的問題及時改進,降低突發狀況發生的風險,保證流程和預案的順利實施,確保轉運過程的安全性。

1.2.2 制定SBAR模式轉運交接表 制定SBAR模式轉運交接表前,需充分理解SBAR溝通理論,由經驗豐富的護士分析以往急危重癥患者的轉運單,經過反復的修改和研討后制定SBAR模式轉運交接表,將SBAR模式轉運交接表逐步應用于急危重癥患者的轉運中。SBAR模式轉運交接表主要分成4個模塊,患者現狀(S)、病史(B)、評估(A)和建議(R),4個模塊均涵蓋多個子項目,由急診護士進行勾選。

1.2.3 轉運過程 急危重癥患者入院搶救治療后,主治醫生及時為患者開具入院證明,并且注明患者的治療科室。轉運前,護理人員準備好患者所需的藥物,妥善放置各種管道,將患者置于搬運工具上,轉運過程由主治醫生和護理人員陪護下完成。對照組采用常規轉運交接方式。觀察組采用SBAR模式轉運交接表,將轉運交接表帶至患者所在的科室;患者轉運過程中,護理人員需要保證輸液管、氧氣管的通暢,主治醫生需要保證呼吸氣囊、監護儀的正常運轉,導診員需保證患者能夠順利前行,患者到達指定科室后,根據SBAR模式轉運交接表的內容,分析患者可能出現的風險并給出針對性的建議,且接診護士詳細評估交班時患者的信息,如患者的病情符合交班時的記錄,在SBAR模式轉運交接表對應處勾選“是”,如患者的病情不符合交班時的記錄,則在SBAR模式轉運交接表對應處勾選“否”。

1.3 觀察指標

比較兩組轉運時間、患者體溫、護理差錯的發生率(主要包括壓瘡、物品準備不充分、輸液滲漏、管路脫出等)及護理滿意度評分(主要包括管道管理、病情重點、全面性以及條理性)。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 兩組轉運交接時間和患者體溫的比較,表1

表1 兩組轉運交接時間和患者體溫的比較

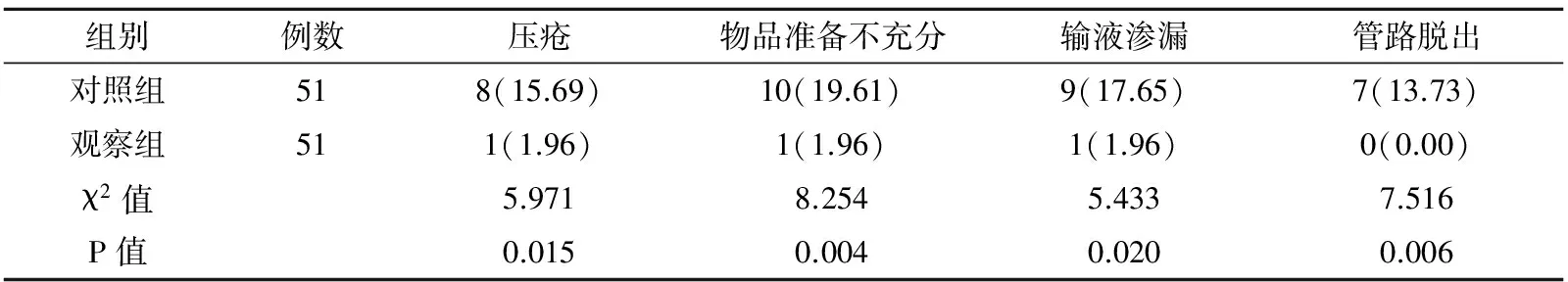

2.2 兩組護理差錯發生率的比較,表2

表2 兩組護理差錯發生率的比較 n(%)

2.3 兩組護理滿意度評分的比較,表3

表3 兩組護理滿意度評分的比較 (分

3 討論

急危重癥患者病情嚴重,且病情不穩定,任何臨床活動都有可能出現風險事故,所以臨床上對急危重癥患者需要保持高度的警惕[3]。急危重癥患者轉運的可能性十分大,因此急危重癥患者的轉運交接過程中需要密切觀察患者的生命體征,全面地向接診護士介紹患者的病情以及可能出現的風險事故[4],防范風險事故的出現是重中之重。

研究發現,轉運時間長短是影響患者生命安全的重要因素之一,以往患者的轉運交接時間相對較長,主要是由于人員配置不到位、信息傳遞不及時以及準備不充分等,增加患者并發癥發生的風險,如何縮短轉運時間、降低轉運過程中并發癥發生率是臨床關注的重點[5]。本研究結果顯示,觀察組轉運交接時間短于對照組(P<0.05),主要原因在于SBAR模式轉運能夠保證信息傳遞的準確性,提高主治醫生和護理人員溝通的效率,從而縮短患者的轉運時間。同時,觀察組轉運過程中能夠保持較高的溫度,表明SBAR模式轉運能夠保證患者的體溫,降低患者因受涼而導致病情加重的風險,保證患者轉運過程中的安全性[6,7]。

調查發現,以往的轉運交接過程中存在壓瘡、物品準備不充分、輸液滲漏、管路脫出等護理差錯,是造成醫療事故和護患糾紛的主要原因,因此降低急危重癥患者轉運過程中護理差錯的發生率具有十分重要意義[8,9]。本研究結果顯示,觀察組壓瘡、物品準備不充分、輸液滲漏、管路脫出等護理差錯發生率均低于對照組(P<0.05),表明SBAR模式轉運能夠降低轉運過程中護理差錯發生率。主要原因在于這種轉運模式能夠讓護理人員充分掌握患者的病情,提前做好充足的準備,使交接過程有章可循,有利于護理人員實施針對性的護理,促進護理工作的安全性和連續性,顯著提高護理質量[10]。觀察組管道管理、病情重點、全面性以及條理性評分高于對照組(P<0.05),表明SBAR模式轉運能夠提高患者對護理滿意度評分。主要原因在于這種轉運模式促進了醫護之間的溝通交流,利于護理工作的順利實施,降低了轉運過程中患者并發癥的發生率,保證了患者轉運的安全性[11]。與余新穎等[12]研究結果一致。充分顯示SBAR模式轉運臨床應用的優越性。SBAR模式轉運交接表能夠準確的傳達患者的病情,規范了轉運和交接的過程,有效地促進護士轉運交接溝通理念的改變,提高了工作效率,降低了護理差錯的發生率。

綜上所述,SBAR模式轉運交接表在急危重癥患者轉運過程中有著十分重要的應用價值,能夠縮短患者的轉運交接時間、保證患者的體溫,降低護理差錯的發生率,提高患者對護理質量的滿意度。

1 張倍倍,張艷,韓二環,等.SBAR標準化溝通模式在護理實踐中的應用進展 [J].全科護理,2016,14(16):1646~1648.

2 趙改麗,華宇婕,姚悅,等.SBAR標準化溝通模式在重癥監護室轉出交接中的應用 [J].上海護理,2016,16(1):9~11.

3 曹平輝.基于SBAR 溝通模型自制內科護理交接班指引單的臨床應用效果 [J].循證護理,2016,2(1):43~46.

4 農彩梅,黃曲云,黃青秀.改良早期預警評分與SBAR溝通模式在神經內科護理中的應用 [J].護理實踐與研究,2016,13(18):10~12.

5 Kotsakis A,Mercer K,Mohseni-Bod H,et al.The development and implementation of an inter-professional simulation based pediatric acute care curriculum for ward health care providers [J].Journal of interprofessional care,2015,29(4):392~394.

6 胡曙榮,周華,張利夫.SBAR溝通模式在急診危重患者院內安全轉運中的效果探討 [J].臨床心身疾病雜志,2016,22(z1):167~168.

7 費杏珍,孫麗麗,鄧仁麗,等.基于SBAR交接模型的急診患者轉運交接單的設計和應用 [J].護士進修雜志,2016,31(3):229~232.

8 Randmaa M,M?rtensson G,Leo SC,et al.SBAR improves communication and safety climate and decreases incident reports due to communication errors in an anaesthetic clinic: a prospective intervention study [J].BMJ Open,2014,4(1):e004268.

9 劉霞,韓雅琴,王怡華.SBAR溝通模式在CCU護士病情匯報中的應用 [J].護理學雜志,2013,28(17):55~56.

10 李建萍,錢火紅.SBAR 溝通模式在護理工作中的應用現狀 [J].解放軍護理雜志,2016,33(15):36~38,41.

11 Flemming D,Hübner U.How to improve change of shift handovers and collaborative grounding and what role does the electronic patient record system play? Results of a systematic literature review [J].International journal of medical informatics,2013,82(7):580~592.

12 余新穎,張妙冉,楊霞.SBAR模式轉運交接單在危重患者院內轉運中的應用 [J].護士進修雜志,2016,31(15):1366~1368.

10.3969/j.issn.1671-8933.2017.04.026

214023 南京醫科大學附屬無錫市人民醫院神經外科 無錫倪志宏,女,本科,副主任護師

顧彩萍,E-mail:lcllsyy@163.com

R459.7

2017-02-13)