從解決“三農問題”入手推進城鄉發展一體化

劉亞文

(長安大學地球科學與資源學院 陜西 西安 710054)

從解決“三農問題”入手推進城鄉發展一體化

劉亞文

(長安大學地球科學與資源學院 陜西 西安 710054)

自2002年提出“城鄉統籌”以來,城市的經濟實力和主導作用,表現為“以城統鄉”特征,本質是對農村土地、水資源、空間等資源索取之上,產生大量失地農民,形成半城市化形態,加劇農村問題。本文從“以城統鄉”轉向解決“三農問題”角度,論述中國城市化進程中應注重“減少農民、建設農村和提高農業現代化水平,提高農民素質,推動農業現代化、文化產業化。”在與城市資源互補的經濟發展中提高農民收入,在均等的基礎設施與社會服務設施建設中提高農村生活品質,實現城鄉發展一體化。

中國城鎮化;城鄉發展一體化;三農問題

黨的“十八大”報告明確提出:推動城鄉發展一體化,解決好農業農村農民問題是全黨工作重中之重,城鄉發展一體化是解決“三農問題”的根本途徑。中央一號文件強調“統籌城鄉發展”“以工促農、以城帶鄉”,陸續出臺增加農業補貼、多予少取放活、取消農業稅、社會主義新農村建設等多項措施。然而,在快速城市化地區,“工業反哺農業”、“城市支持農村”的城鄉統籌演化為“以城統鄉”的局面,以城市建設與擴展的方式帶動農村發展,本質上是建立在索取農村地區的土地、水、空間等多種資源基礎之上的城市化。目前,我國處在城市化加速時期,需要“減少農民、建設農村和提高農業現代化水平”,城鄉發展一體化內涵需要轉向“以農為主”,以解決“三農問題”為根本的戰略上。

一、農村問題是城市問題的根源

近年來城市快速發展催生出城市問題產生大城市病。大城市問題是城市首位化引起的大量人口過度集中。城市首位化指城市對資本、技術、勞動力等經濟要素和資源的過度占有[1]。城市首位化忽略了農村發展,農村相對貧困,農業在全球化市場中破產,農民收入低,促使大量農民尤其是青壯年農民涌入城市。涌進城市大量農民沒有進城思想準備、就業培訓、物質基礎,最終成為城市化社會包袱,大量貧民窟產生[5]。這是拉美模式城市化,又稱“虛假城市化”。可見,農村問題實質是城市問題根源。

二、解決城鄉問題的多種途徑

(一)發揮城市對農村的輻射帶動作用。城鄉經濟良性互動,發揮城市工業、科技、教育、醫療等方面優勢,加大對農村的輻射力度。城市生產能力和服務能力引向農村。發揮城市財力優勢,增加城市對農村的資金支持。制定優惠政策,開發農村產業。引導城市工商企業發展規模化種植業和養殖業,發展農產品加工業,投資農村基礎設施建設;支持城市工商企業與農戶結成利益共同體,發展產加銷一體化農業產業化經營;鼓勵城市工商企業和社會各界參與農村扶貧開發。[6]

(二)國民收入分配向農業和農村傾斜。首先,增加對農村生產和生活基礎設施的投資,加強農村公共衛生基礎設施建設,建立完善農村公共衛生體系和農村合作醫療制度。其次,向農民免費或補貼提供關鍵的農業技術和相關服務,幫助農民降低生產成本,提高經濟效益。再次,轉變對農業的支持和保護方式,逐步對農民實行直接補貼,提高農業保護資金對增加農民收入的效應。及時總結和完善糧食直接補貼試點的經驗,形成與國際規則接軌的對農民進行直接補貼的長效政策機制。

(三)加快農村金融體制改革和創新。一是商業銀行在農村吸收的資金全部用于支持農村和縣域經濟的發展。二是適當下放商業銀行貸款審批、發放權限,在保證資金安全的基礎上擴大縣級分行的放貸自主權。三是商業銀行積極開發農村新的信貸品種,拓寬農村金融服務領域。發揮信用社作為農村金融主渠道的作用。[7]

三、推進城鄉發展一體化思路

基于上述理論框架,我們認為:城鄉發展一體化的核心是解決“三農問題”,而非“以城統鄉”的城市蔓延發展。

(一)重視教育培訓解決農民問題。通過高等教育和基礎教育引導農村人口進入城市。加強培養優秀農村老師、提供優秀教學資源、改善教學設施和條件等,農村貧困地區應進行教育扶貧、實現北京等大城市優質資源在農村地區共享,實現城鄉教育資源一體化,使得農村優秀人才直接進入城市。

(二)通過城鄉資源互動發展現代化農業。城鄉資源互補與流動。產業上,建立完整區域產業體系有利于城鄉產業的協調發展,城市產業下游人才可以部分轉移農村。生活上,農村為城市在衣、食、住、行等各方面提供需求,農村也同樣獲得城市的各類資源。城鄉統籌規劃應突出城鄉各自的特色,以互相需求確定發展重點,建立城鄉資源互補與流動。

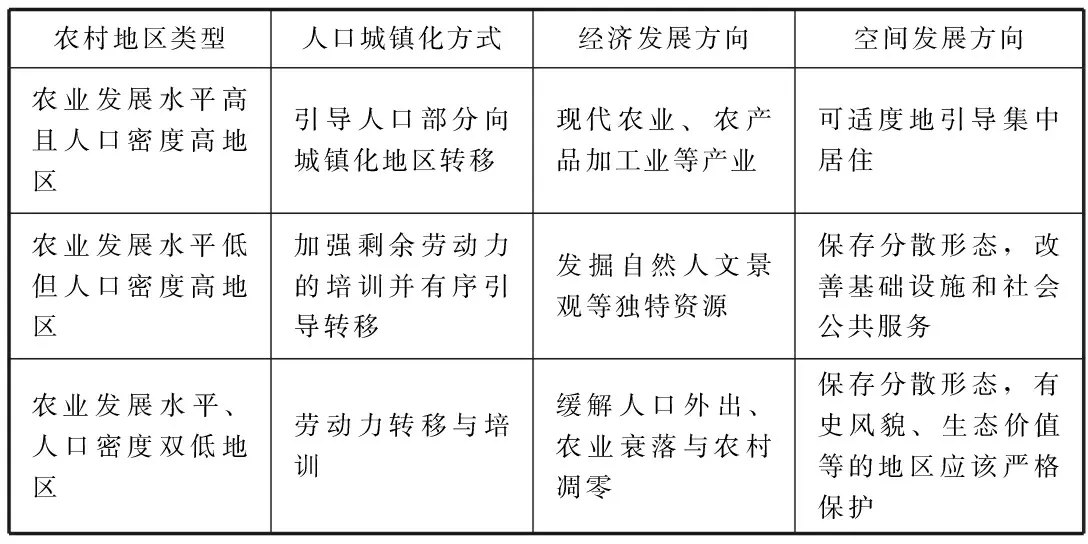

(三)強化農村自主發展與特色農村空間營造。城市化地區以外農村應保存農村空間形態,因地制宜確定各類型發展方向與建設要求。以人口密度和農業發展水平作為指標,可以簡單將其分為:①農業發展水平高且人口密度高地區;②農業發展水平低但人口密度高地區;③農業發展水平、人口密度雙低地區。(見表1)

表1 各類農村發展方式(以人口密度和農業發展水平作為指標)

(四)構建城鄉通開的空間發展框架

農村特色空間的保護。以解決“三農問題”為核心的城鄉統籌規劃,將堅持城鄉空間的分開,并且嚴格地保存、發展農村空間。城鄉空間統籌的重點即轉為城鄉空間的資源整合、農村空間的發展、城鄉資源的互補流動。保護農村特色空間,部分工業發展較快的農村地區應逐漸被納入城市空間與城鎮體系的建構之中。工業發展水平較高的地區吸引大量的勞動力,在空間上呈現聚集效應。

[1]米文寶.西北地區國土主體功能區劃研究[M].北京:中國環境科學出版社,2010:1-219.

[2]楊華.長三角主要沿海城市主體功能區劃研究[D].上海:華東師范大學碩士學位論文,2010:3-42.

[3]普榮,白海霞.金沙江中上游山地限制開發區經濟發展路徑選擇[J].河北科技大學學報(社會科學版),2010,10(3):16-21.

[4]袁鋒,吳映梅,武友德,等.金沙江中上游限制開發區產業結構整合與戰略定位研究[J].地域研究與開發,2009,28(5):32-36.

[5]陳映.四川限制開發區的主體功能定位及配套政策探討[J].西南民族大學學報(人文社會科學版);2010(5):132-136.

[6]賈若祥,候曉麗.我國限制開發區域的類型、特征、地位和作用[J].宏觀經濟管理,2006(12):46-48.

[7]劉燕,王金亮,劉波.云南大包山限制開發區的經濟發展初探[J].佳木斯教育學院學報,2010(6):22-23.

[8]陶靜,馬海霞.新疆限制開發區產業問題研究[J].實事求是,2010(3):53-58.

[9]鐘高崢.主體功能限制開發區域的空間功能區劃研究[J].經濟地理,2011,31(5):839-843.

劉亞文(1994.07-),女,漢族,陜西碩士,長安大學,農業資源利用。