阿肯那頓

彼得·海斯勒

?柏林新博物館中,阿肯那頓胸像帶著遠古亂局與現代動蕩所造成的傷痕:它在公元前14世紀遭到國王的繼任者們破壞,二戰中搬運時又受損傷。

2014年埃及總統大選期間,開羅的一名小販在售賣阿卜杜勒·法塔赫·塞西的臉譜面具。這位受歡迎的前將軍在一場政變中將其前任推下臺,并在選舉中獲得97%的選票。上任以后,他宣布要在開羅東面的沙漠中修建一座嶄新的首都——工程耗資3000億美元,讓人想到阿肯那頓的沙漠之都阿瑪納。“現在與那時候一樣,”考古學家安娜·史蒂文斯說,“大家紛紛追捧塞西,因為他是個強有力的人物。”

有時候,對一位君主最有力的評價往往來自那些沉默的人。

一天早晨,在開羅以南約300公里一個名叫阿瑪納的上埃及村落,一副小巧的骨架被擺放在木桌上。“鎖骨在這兒,還有上臂,肋骨,小腿。”美國生物考古學家阿什莉·希德內說,“這個差不多在一歲半到兩歲之間。”

這具骨架屬于一個3300年前生活在阿瑪納的孩童,那時候,此地是埃及都城。城市由阿肯那頓建立,這位君主與他的妻子娜芙蒂蒂、兒子圖坦卡蒙是現代人心目中地位顯赫的古埃及人物,引發人們的無限想象。與他們相反,這具無名骨骸卻是從一座沒有標識的墳墓中挖出。這些骨頭中顯示出營養不良的跡象,而希德內等人在數十具阿瑪納孩童遺骨中都觀察到同樣的現象。

“生長延遲從七個半月開始出現,”希德內說,“這是從母乳轉為食物喂養的時間。”阿瑪納許多孩童的這一轉變時機貌似都被推后。“可能母親做出這一決定是因為食物不夠吃。”

直到不久以前,似乎只有阿肯那頓的子民們未曾對他的功過品頭論足,其他人關于這位君主都發表了頗多言論。阿肯那頓于公元前1353至前1336年之間統治埃及,并試圖改變埃及的宗教、藝術與政體。后繼者對于他的統治大多進行尖銳批評,就連圖坦卡蒙(自1922年發現其墓穴起,他的短暫統治就成為人們著迷的課題)也頒布法令,對父王統治時期的境況進行批評:“舉國危難;諸神已棄國而去。”在接下來的一個王朝里,阿肯那頓被稱作“罪犯”和“叛逆者”,法老們銷毀他的塑像與畫像,企圖將他徹底從歷史上抹去。

一名持槍的守衛人員在阿瑪納的古老糧倉旁巡邏,這里保存完好的廢墟為人們對歷史上某一時刻的古城形貌進行研究提供了珍貴的機會。阿瑪納的皇宮、寺廟和主要道路都是精心布局,但施工大多雜亂無章。倫敦威斯敏斯特大學城市設計專業教授比爾·埃里克森說,阿瑪納的居住模式與他在當今的貧民窟和無規劃社區觀察到的很像。“這些地方可能已有3000年的歷史,但我們今天的城市仍然可以從中學到重要的經驗教訓。”

而在現代,當考古學家們重新發現了阿肯那頓后,輿論則倒向另一個極端。1905年,埃及古物學家詹姆斯·亨利·布雷斯特德將這位君主形容為“人類歷史上首個獨立個體”。對于布雷斯特德和其他許多人來說阿肯那頓是個改革家,他的思想,尤其是一神論的概念,遠遠超前于他的時代。而考古記錄的欠缺一直以來也為人們想象力的發揮提供了無限空間。多米尼克·蒙特塞拉特撰寫的關于阿肯那頓的著作副標題為“歷史、幻想與古埃及”,他說我們常常把關于古代的零散碎片整合成符合當今世界的敘事,通過這么做,他寫道,我們“就可以把過去與現在進行比對,就像照鏡子一般”。

阿肯那頓的現代鏡子照出你能想象的各種身份,這位國王被描繪成模范基督徒、熱愛和平的環保主義者、自豪出柜的同性戀者,以及集權主義的獨裁者。他的形象受到納粹和非洲中心主義者同樣的熱情擁戴。托馬斯·曼、納吉布·馬哈福茲和弗里達·卡羅都把這位法老的形象用在自己的藝術作品里。菲利普·格拉斯創作了三部關于有遠見的思想家的歌劇,這三個人物分別是阿爾伯特·愛因斯坦、圣雄甘地,以及阿肯那頓。西格蒙德·弗洛伊德曾與瑞士精神病學家卡爾·榮格就這位埃及國王是否患有戀母情結展開激烈討論,弗洛伊德在爭論中當場暈厥過去。(弗洛伊德的診斷是:阿肯那頓有俄狄浦斯情結,比俄狄浦斯的時代還早將近一千年。)

考古學家一直努力拒絕這種解讀,但破解謎題的關鍵性證據是缺失的。對阿瑪納進行的研究大多聚焦在精英文化上:皇家雕塑與建筑,以及出自高級官員墓冢的銘文。多年來,學者們一直希望能有機會對普通民眾的墓穴進行研究,因為他們知道,阿瑪納存在的時間十分短暫(17年),因此墓地可以提供珍貴的日常生活縮影。但直到21世紀初,對周邊沙漠的詳細勘測才終于定位到四座單獨的墓地。

這一發現之后,考古學家和生物考古學家花費了將近十年的時間對其中最大的一座墓地進行發掘與分析。他們收集到來自至少432具尸體的遺骨,在死亡年齡已知的死者當中,有70%的人死于35歲之前,只有9個人看起來活過了50歲。其中超過三分之一的人不到15歲就已經死亡。孩童的生長延遲了長達兩年。許多成年人脊柱受過創傷,生物考古學家認為這證明他們工作強度過高,可能是修建新首都時從事的體力活太重。

2015年,考古小組前往另一座墓地,位于阿瑪納北側,他們在那里發掘出135具遺體。澳大利亞考古學家安娜·史蒂文斯負責指導墓地的現場工作,她告訴我,挖掘人員很快發現這些墓穴有些不一樣:大多數遺體似乎是匆忙掩埋,墓穴中幾乎沒有陪葬物品。沒有暴力致死的跡象,但家族看起來都被打散,許多墓穴中像是兩三個沒有親屬關系的人被隨意葬在一起。這些人都很年輕——墓地中92%的人都不超過25歲,半數以上的人死于7歲至15歲之間。

“很顯然這不是常規的死亡曲線。”史蒂文斯說,“國王的采石場就位于該地區,這可能不是巧合。這是不是一群因年輕力勝而受征召的工人——并且由于工作強度太大而過勞死?”在她看來,有一件事是顯而易見的:“這徹底打消了人們把阿瑪納視作宜居之地的幻想。”

對阿肯那頓來說,阿瑪納是個純粹的、具有深刻遠見的夢想。“無任何臣子就此事對我進言。”他在記述修建新都一事時驕傲地寫道。他選擇的地點是尼羅河東岸沙漠中一片開闊的處女地,因為這里沒有受到任何神祇崇拜的污染。

他可能也受到父親阿蒙霍特普三世的激勵。阿蒙霍特普三世是埃及歷史上最偉大的豐碑、神廟和宮殿建設者之一。這兩位國王都屬于第十八王朝,該王朝是打敗從地中海東部而來進犯埃及北部的希克索斯人之后建立的。第十八王朝的前任統治者都把根據地設在埃及南部,為了把希克索斯人趕走,他們把敵人的重要發明納為己用,包括馬拉戰車和復合型戰弓。埃及人把軍隊專業化,而且與前朝不同的是,第十八王朝有常備軍隊。

他們同時也精于外交,王國疆土最終從今天的蘇丹延伸至敘利亞。外邦人將財富和技術帶到埃及宮廷,造成的影響極其深遠。阿蒙霍特普三世統治期間(約公元前1390至前1353年),宮廷藝術的風格發生轉變,用今天的話來說是變得更加寫實。

阿蒙霍特普三世雖然熱情接納新思想,但他同時也在回顧遙遠的古代。他對一千多年之前的國王們為自己修建的金字塔進行研究,并把傳統元素運用到節慶、廟宇和皇家宮殿當中。他一直信奉阿蒙神,底比斯城的守護神。但阿蒙霍特普三世同時也開始強調阿頓神,阿頓神是太陽神拉的化身,被描繪成太陽圓盤的形象,象征著更加古老的崇拜形式。

阿蒙霍特普三世的兒子繼位成為阿蒙霍特普四世,但在他統治的第五年,這位國王做出兩個重大決定:把自己的名字改為阿肯那頓,以向阿頓神致敬;以及遷都至今天的阿瑪納。阿肯那頓把這座城稱作阿克塔頓,意為太陽圓盤的地平線。不久,這片空曠的沙漠地帶就變成大約3萬人的家園。宮殿和廟宇快速拔地而起,規模之宏大令人震驚——城市里最大的祭禮建筑群,大阿頓神廟,長度大約有800米。

阿肯那頓的新都城

在之前的數百年里,埃及的兩座主要都城是戰略與宗教中心孟菲斯和底比斯。但阿肯那頓在一片與世隔絕的沙漠中建了一座新的都城阿瑪納,表明與埃及過去的宗教和意識形態相決裂。

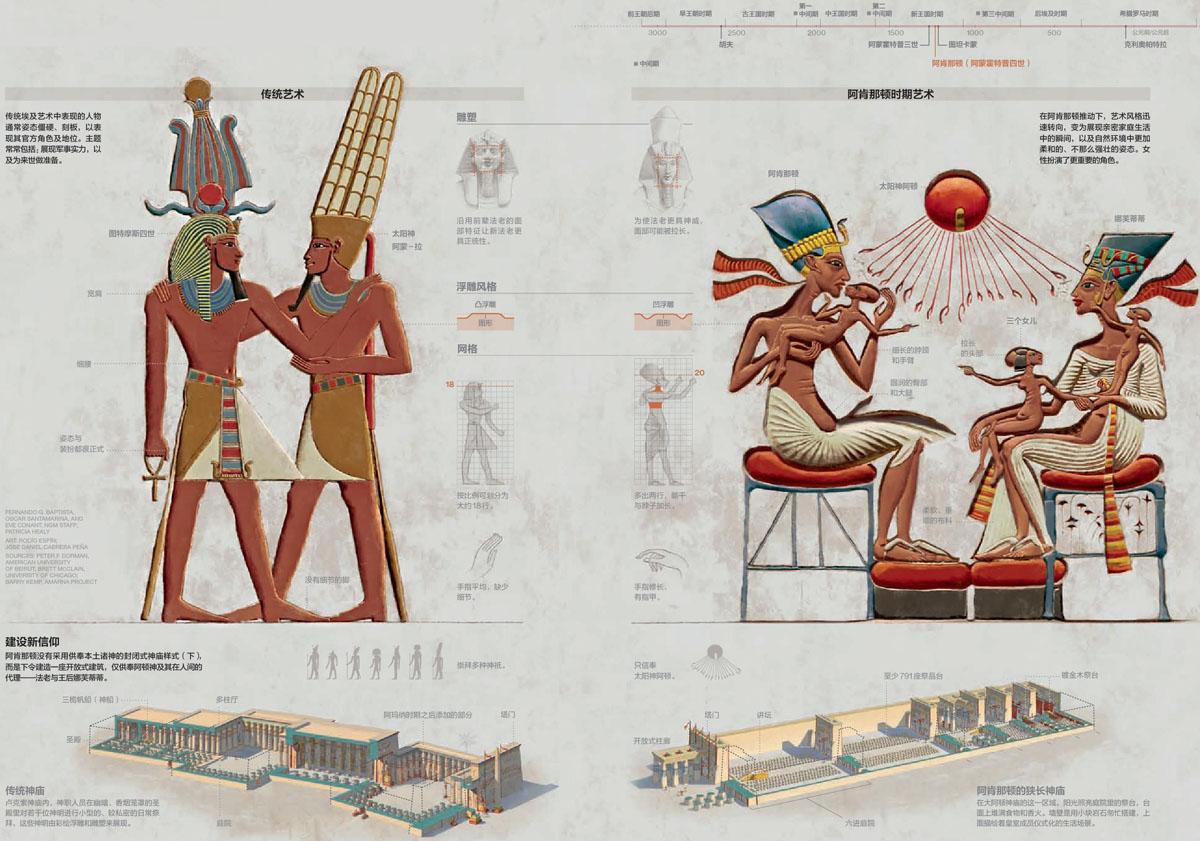

與此同時,埃及的藝術也經歷變革。在數百年的時間里,嚴格的傳統界定了畫作和雕塑中什么樣的主題、比例和人物姿勢才是正確的。而在阿肯那頓治下,工匠們不必受這些條條框框的制約,他們創造出取材于現實世界的鮮活、生動的場景,并且開始描繪阿肯那頓和王后娜芙蒂蒂自然且親密的姿態。這對皇室伴侶常常被表現成正在親吻和愛撫女兒的樣子,有一件作品中甚至展現了國王和王后即將就寢的場景。阿肯那頓的面部特征似乎被故意設計成頗具震懾力的樣子:巨大的下巴,下垂的嘴角,細長的、似乎洞穿塵世的眼睛。

在國王的認知中,宗教變得極為簡單化。埃及人崇拜上千種神祇,但阿肯那頓只忠于一位。他與娜芙蒂蒂充當人民與阿頓神之間的唯一媒介,扮演祭司的角色。娜芙蒂蒂被任命為共同攝政者,盡管我們不清楚她是否行使政治權力,但她的宗教與象征性地位對于一個王后來說都已經高得不同尋常。

柏林新博物館的一塊石灰巖石碑(下)上刻畫著阿肯那頓和娜芙蒂蒂的形象,二人抱著三個女兒,頭頂上方是太陽神阿頓。在阿瑪納,此類石碑被立在顯貴人家,用作祭壇。平民的墳墓中沒有發現任何阿肯那頓、娜芙蒂蒂或者阿頓神的形象,這說明大眾尚未接納新宗教。而今天,開羅一座主題公園里的埃及游客卻效仿生活化的、強調家庭關系的阿瑪納藝術風格進行擺拍。

所有這些一定對舊制度下供奉阿蒙神的神職人員造成了威脅。來到阿瑪納幾年之后,這位法老命令工匠們將國家廟宇中所有的阿蒙神形象鑿毀。這一舉措之大膽令人難以置信:歷史上第一次有國君膽敢攻擊神明。但變革總是傾向于背棄最熱情的革命者,這種暴力將最終毀掉阿肯那頓自己的杰作。

阿肯那頓時代

充滿爭議的法老阿肯那頓是圖坦卡蒙之父,他在公元前1353年掌權后就背棄了數百年來的傳統。在他17年的統治期間做出的變化包括推行新的藝術與建筑風格,以及排擠其他舊神、對太陽神阿頓進行大規模祭拜。

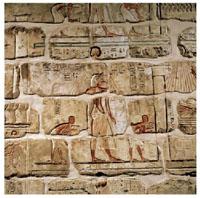

木材在埃及很稀缺,法律又規定珍貴的沖積土只能用于制磚,因此石灰巖塊一直是埃及造價較低的建筑的主要材料。阿肯那頓的神廟和宮殿用一種今天稱為“塔拉特”的巖塊搭建,這種巖塊一名工人就可以抬起,因此方便快速施工——但這也讓阿肯那頓的繼任者們能夠很容易地將其拆除。盧克索博物館里,一座復原的塔拉特墻壁(下)展現了沐浴在陽光里的國王、恭敬的侍臣和神職人員。

“作為一個專制的統治者,其風險在于,沒人敢告訴你,你剛剛頒布的法令不是什么好主意。”阿瑪納項目 巴里·肯普

我到達大阿頓神廟遺址的那天,巴里·肯普剛發現一塊阿肯那頓雕像碎片。肯普是劍橋大學名譽教授,負責指揮阿瑪納項目,他自1977年開始就在遺址工作。他在遺址進行挖掘的時間,是阿肯那頓用來建造這座城市所花時間的三倍多。

“這東西做工精美。”他舉著那塊石雕碎片說,碎片上僅看得到國王的小腿,“這可不是偶然遭到破壞的。”阿瑪納的考古作業有著法醫鑒定的性質,因為諸多物件都是公元前1336年左右國王突然駕崩之后遭到有意損毀的。他唯一的子嗣與繼承人是圖坦卡頓,當時還不到十歲,這位繼任者很快將自己名字里的阿頓換成他的父親痛恨的阿蒙,從而更名為圖坦卡蒙。圖坦卡蒙拋棄阿瑪納,回歸舊傳統,然而他死得突然,不久,軍事統帥霍倫海布宣布自己為法老——可能是歷史上首次軍事政變。

霍倫海布及其繼任者,包括拉美西斯大帝,拆毀了阿瑪納的皇家建筑與廟宇。他們毀掉阿肯那頓和娜芙蒂蒂的雕像,把這位狂熱的君主及其繼任者從官方的埃及統治者名單中抹去。這場“除名毀憶”運動極其成功,成為帝王谷中的圖坦卡蒙之墓免遭盜墓者毒手的原因之一。他的墓穴中可能還隱藏著更多的秘密——過去的一年里,考古學家一直在對墓室兩座墻壁上可能是暗門的痕跡進行探查。在法老的時代里,世世代代的盜墓者通常會將這樣的墓穴洗劫一空,但圖坦卡蒙的墓基本上完好無損,因為人們都忘了他的墓在那里。

他們還忘卻了關于阿瑪納生活的大多數細節。肯普最近的發掘工作表明,大阿頓神廟在阿肯那頓執政第12年前后曾拆毀重建,他給我看過的那塊雕像碎片就與這一事件的時間相吻合——是國王自己下令將其砸碎,而不是繼任者。

“從我們的角度來看,他們的行為匪夷所思。”肯普說,他解釋道,阿肯那頓以這些碎片為地基,在其上建立起修改過的新廟宇,“雕像已經失去作用,因此他們將其砸碎為原材料。我們也不曉得究竟發生了什么。”

然而其他證據則通常保存得十分完整。古代的定居地一般位于尼羅河谷地,數千年的洪水和居住行為將最初的建筑結構摧毀。相反,阿瑪納位于河谷上方的沙漠中,飲用水都得從別處運來。正因如此,在阿肯那頓之前此地無人居住,而之后又遭到如此徹底的遺棄。即便在今日,你仍可看見阿瑪納房屋最初的磚墻,破損的陶器遍地都是。1912年德國考古隊曾在一座建筑遺址中發現著名的娜芙蒂蒂彩繪胸像,如今仍可造訪這座有著3300年歷史的建筑。

肯普告訴我,他最初是受到這座保存完好的城市遺址的吸引來到阿瑪納,而不是阿肯那頓的偉大形象。他認為這位國王身上被賦予了太多現代人的特點,在肯普看來,即便是宗教一詞運用在古埃及語境中時都有一種“惡作劇”的性質。像今天的大部分學者一樣,他拒絕把阿肯那頓描述為一神論者,這個詞被后世宗教傳統賦予了太多意味,而且在阿肯那頓統治期間,大多數埃及人仍信奉其他神祇。

即便如此,肯普仍無法完全拒絕對這位國王的性格進行揣度。阿肯那頓想法多變,并且能夠迫使工人實現他的奇思妙想,肯普對此深感欽佩。在大阿頓神廟,肯普帶我看了幾張泥磚祭品臺留下的痕跡,這些臺面上可能曾堆滿食物和香火。祭品臺的數量令人震驚——1700多座。“借此可以看到他的思維方式,一個相當偏執和刻板的男人。”肯普說。他曾寫道:“作為一個專制的統治者,其風險在于,沒人敢告訴你,你剛剛頒布的法令不是什么好主意。”

這種不負責任的行為方式可能也激發了藝術創作上的自由。雷·約翰遜負責在芝加哥大學位于盧克索的研究中心指揮工作,他認為阿肯那頓一定充滿“天馬行空的創意”,盡管他存在執拗和暴虐的傾向。“阿瑪納后期的藝術作品美得令人落淚。”約翰遜說,“他們擯棄了傳統埃及藝術造作、夸張的風格,轉而運用一種更加柔和的風格,女性的形象尤其充滿肉感。”

約翰遜近期把散布在世界各地展館中的浮雕和雕像碎片拼湊在一起。數字化時代讓這種工作更加快捷。約翰遜向我展示了一張虛擬“拼圖”,他把哥本哈根一塊碎片的照片與紐約大都會藝術博物館的一張照片搭配拼接起來。“兩件物品相距6000公里,但我意識到它們是互相匹配的。”他說。兩張照片聯系起來之后展現出一幅驚人畫面:阿肯那頓與側室妻子基亞一起主持儀式,而不是與娜芙蒂蒂一起,而基亞并沒有王后的地位。

一小部分學者參與了此類工作,而我見到的那些似乎都對阿肯那頓持溫和態度,可能是因為他們與該時期藝術品有親密接觸。這些藝術品成為阿肯那頓身后最為恒久的遺產,起碼延續至現代人對他進行重新解讀之前。他的都城和祭拜禮俗很快遭到遺棄,但阿瑪納的藝術風格對后世造成持續影響。大都會藝術博物館策展人瑪莎·希爾告訴我,與阿瑪納時期的雕塑碎片進行接觸,讓她對阿肯那頓產生更加正面的看法。

“從某個層面上來說,人人都喜歡革命家。”她說,“革命家有美好的、堅定的愿景,讓人們相信形勢會往好的方面發展。我并不認為他是個毀滅性的人物,當然變革沒有成功,一般都不成功。熱氣在地下翻涌,直至最終爆發,然后又得重新找回秩序。”

當今埃及的革命運動,讓考古學家們對阿肯那頓統治期間分散的碎片式證據進行研究變得更加困難。2011年2月,開羅解放廣場發生的抗議行為導致胡斯尼·穆巴拉克總統下臺,穆巴拉克任埃及總統已近三十年。2012年,埃及舉行首次民主化的總統選舉,穆斯林兄弟會領導人穆罕默德·穆爾西贏得大選,但穆爾西僅在位一年就在軍事政變中遭罷免,該事件之后,警衛隊在開羅處死了數百名穆爾西支持者。抗議活動在全國各地興起,包括與阿瑪納隔著尼羅河相望的城市馬拉維。2013年8月,一群當地的穆爾西支持者襲擊了一座科普特基督教堂、一座政府辦公樓,以及馬拉維博物館。在這起暴力事件中,博物館檢票員被殺,所有方便攜帶的文物全部被偷——總計逾千件。之后警方追回大部分展品,但過了三年時間博物館才重新開放。

在阿瑪納,農業蠶食比偷盜的威脅更大。如今柴油動力的水泵可以從河里把水抽上來,于是農民們又重新占領沙漠地帶,包括古城里部分尚待發掘的區域。按照官方說法,遺址是受保護的,但由于革命活動,執法力度被大大削弱。時任省會明亞文物保護辦公室負責人的穆罕默德·哈拉夫告訴我,阿瑪納周邊村民可以合法使用的耕地限制在300費丹(約合126公頃)以內,“但他們又違規多辟300費丹,”他說,“80%的耕地擴張行為都是革命之后發生的。”

盧克索博物館里,阿肯那頓的面貌——堅定、自信且神秘——出現在鮮有的面部未被砸爛的雕塑上(下)。這尊砂巖雕塑是在卡爾納克的一座神廟地下發現的,似乎是阿肯那頓自己下令將其埋起,這位國王多次改變自己的肖像風格,摒棄之前的版本。三千年后,他的形象仍然具有象征意義——明亞的一個藝術家用阿肯那頓和娜芙蒂蒂的塑像裝點自己的家。

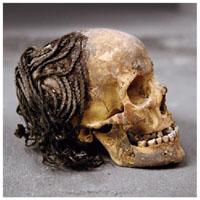

如今,明亞市附近的居民仍然用建造永久性建筑的方式祭奠死者——比如布滿拱頂和石灰巖墻壁的墓地。在古老的阿瑪納遺址,權貴們在城市以東的崖壁高處開鑿精美的墓穴。平民則埋葬在沙漠地面,迄今幾乎沒有發現任何標記物或陪葬品。一具頭骨(下)上的發辮反映出,盡管生活條件惡劣,當地居民仍細心裝扮自己。

馬姆杜·阿布·凱爾瓦駕著自己的小帆船駛過明亞未完工的阿頓博物館。阿肯那頓建造新都只用了五年,而這座占地10.5公頃的博物館卻花了兩倍多的時間,原因是政治和經濟形勢不穩定。開工以后,埃及經歷了一場革命、一場軍事政變,兩任前總統受審。而這位古代君主仍然是宏偉藝術品刻畫的對象,比如米尼亞大學的這尊雕塑(下)。

阿瑪納的藝術品常常發揮政治宣傳的作用,描繪阿肯那頓封賞諂媚者或者帶著護衛游行的景象。

革命還導致阿頓博物館的建設工程停工。阿頓博物館是明亞最引人注目的建筑,由德國和埃及建筑師聯手設計,這座充滿現代感的建筑屹立尼羅河邊,高40米,造型讓人聯想到金字塔。在埃及全國范圍內,阿肯那頓是唯一一個人們仍然以建設紀念性建筑的形式來向其致敬的法老,據此也可以看出,國家的穆斯林領導者們熱情接納阿肯那頓作為一神論者的身份,但盡管如此,他留下的遺產看起來也是難逃政治動蕩的影響。建筑博物館已花費1000萬美元,而由于解放廣場事件后的經濟崩潰,資金突然中斷。

一天我前往工地,發現11名員工坐在陰暗的辦公室里,空調也沒有開。室外有43℃。穆罕默德·沙本自我介紹說他是博物館的IT經理,并且為室內太熱而表示歉意——他們沒有電用。我問他沒有電IT經理怎么工作。

“我沒事情做,”沙本說,“大家都在等。”

他26歲,其他大多數人更加年輕,他們都是受過教育的人才:策展人、室內設計師、修復專家。埃及60%的人口在30歲以下,而年輕人是解放廣場抗議人群中的主力軍,他們也為革命失敗付出了最慘重的代價:政變之后對持異見者進行鎮壓,埃及監獄里關押了成千上萬名政治囚犯,其中許多是年輕人。全國近三分之一的年輕人失業。沙本告訴我,他與其他政府雇員按要求每天來辦公室無所事事地坐著,盡管設施建設已經停工。

他領我在博物館里轉了一圈,一共五層樓,14座展廳,還有一個放映廳,全都沒有完工,暴露在風吹日曬之下。一群流浪狗在博物館里安了家,到處散落著瓷磚、鋼筋,以及生銹的空調管道。“小心蝙蝠。”我們進入放映廳時沙本說道。他告訴我,有一天這里會坐滿800人。

一個名叫艾哈邁德·加法爾的年輕文物調查員陪同我們一起,他抱怨政治動亂對他的策展人職業生涯造成阻礙。這似乎是一種永恒存在的趨勢,從阿瑪納的墳墓到解放廣場的亂局都是如此:在各個時代、各個地方,革命總是吞噬年輕人。加法爾提到最近的總統選舉,阿卜杜勒·法塔赫·塞西當選,正是這位將軍領導軍事政變,將穆爾西推下臺。加法爾從這次政變和阿肯那頓的時代之間看到一種關聯。

“有人說穆爾西就像阿肯那頓,而塞西是霍倫海布。”加法爾說,“霍倫海布將國勢漸衰的埃及從神權政治中解放,”他繼續充滿希望地說,“他為埃及進入拉美西斯時代鋪平道路,而拉美西斯時代是埃及歷史上最偉大的時代。塞西也是一樣——他正在為埃及重新崛起做準備。”

這種情緒(為埃及重新崛起做準備)比塞西甚至阿肯那頓都要古老得多。在古埃及,一定時期的衰敗與分裂過后,領導人常常會宣布國家“重生”——即一場復興。他們借用古老的象征物,用往日的榮耀許諾未來的成功。圖坦卡蒙宣布國家進入復興,霍倫海布似乎也曾如此宣稱,到了今天,這一策略仍在應用。把革命與過去聯系起來,它就有了合法性,因此解放廣場的標語上常常搭配前總統賈邁勒·阿卜杜勒·納賽爾和安瓦爾·薩達特的照片。這也是為什么全世界的邊緣群體,包括同性戀權利活動家和非洲中心主義者,都受到阿肯那頓的形象所吸引。

2012年,穆爾西和穆斯林兄弟會上臺以后,他們通過一部憲法,其中援引了阿肯那頓的“一神論”,并且把自己的政策命名為“納達”,阿拉伯語“復興”之意。穆爾西遭罷免短短三年以后,世界另一端一位魅力非凡的領導者,唐納德·特朗普,將會在自己的復興口號下崛起:“讓美國再次強大。”

埃及人一直樂于用現代的鏡子去映照遙遠的往昔,以我們的形象重塑法老的世界。但古埃及人確實發展出先進的政治策略——畢竟,他們的體制延續了3000多年。他們向我們普及“神圣王權”的概念,同時還有許多世界通行的權力象征物,比如王冠和權杖。阿瑪納的藝術品常常發揮政治宣傳的作用,描繪阿肯那頓封賞諂媚者或者帶著護衛游行的景象。巴里·肯普曾寫道,這些場景“無意中成了諷刺畫,諷喻當今那些沉迷于營造個人魅力假象的領導者”。

在大阿頓神廟,我問肯普這種思維和行為模式是不是從古至今普世皆有。“我們都屬于同一個物種,”他說,“我們的構造在某種程度上決定了所有人思考和行為方式相同,但是長期發展形成的傳統會讓獨立的社會失去鋒芒,我們的任務就在于——找到普世模式與文化獨特性之間的平衡。”

負責組織遺址研究工作的阿瑪納項目在開羅有個辦事處,就位于解放廣場旁的一幢建筑內。安娜·史蒂文斯說,這樣的環境讓她對過去產生新的認識。“親身經歷這一時期,讓我對阿肯那頓以及革命的影響有了更多思考。”她指的是塞西的崛起,“這種寄希望于一位強勢男性領導人的行為令我極為吃驚。”她說在阿瑪納,高級官員墳墓中裝點著阿頓和皇室成員的形象,但迄今為止沒有在平民的墳墓中發現此類形象。“完全沒有提到阿肯那頓和娜芙蒂蒂,”史蒂文斯說,“就好像那里不是他們該出現的場合。”

她發現當今政界存在的精英主義也具有類似的機制。“社會頂層可能會發生劇烈變遷,但頂層之下,一切都沒有改變。”她說,“你可以把整個城市搬到埃及的另一個地方,你可以把一大群人搬到解放廣場——但什么都不會改變。”

在她看來,革命就是選擇性敘事。“阿肯那頓在創造一種敘事。”一天,史蒂文斯在她的辦公室里說。然后,她指著一張照片里一座平民墳墓里的骸骨:“但這種敘事并不適用于這些人。”他們的故事永遠不會有人完全了解,就像當今大多數埃及人的生活都遭到忽略,因為我們把目光聚焦在國家政局里那些大人物的身上:穆巴拉克、穆爾西,還有塞西。如果說我們發現很難對過去六年的革命形勢有個全局性的認識,那么我們又怎么能真正了解公元前14世紀中葉的政治風云呢?

“生活就是如此。”史蒂文斯說道。她坐在俯瞰解放廣場的六樓辦公室里,被阿瑪納考古工作的一大堆數據所包圍,但她看起來悠然置身于關于阿肯那頓的未知性之中:他的信仰之謎、他的子民的遺骨傳遞的信息,以及那些永遠無法重新拼接起來的碎片。她微笑著說:“并不存在一種明確的敘事。”