論自然資源國家所有權物權化實現的技術譜線

張 牧 遙

(1.蘇州大學 王健法學院, 江蘇 蘇州 215006; 2.淮陰師范學院 法政學院, 江蘇 淮安223000)

論自然資源國家所有權物權化實現的技術譜線

張 牧 遙1,2

(1.蘇州大學 王健法學院, 江蘇 蘇州 215006; 2.淮陰師范學院 法政學院, 江蘇 淮安223000)

物權化是我國學界關于自然資源國家所有權實現的主流觀念,并為立法接納。物權化當然無法回避,這種須能體現自然資源利用特殊性的物權化模式究為何物,學界鮮有關注。通過對近年相關研究成果的研讀發現,不少成果中頻繁而“無意識”地使用著幾組能表征自然資源國家所有權實現的技術性概念。對這些概念的提煉恰能形成一種自然資源國家所有權實現的技術譜系,且這些技術性概念能以自在邏輯合理鏈接起一種自然資源國家所有權實現的秩序系統。

實現模式;技術譜系;線索鏈接;邏輯層次

自然資源國家所有權問題是我國學界近來的一個研究熱點。從研究現狀看,側重于兩大部分:一是自然資源國家所有權的性質和結構,另一個是自然資源國家所有權的實現。大多數研究立足于解釋論所形成的關于自然資源國家所有權的性質、結構等理論,多停留于抽象、應然層面,對自然資源國家所有權的實現模式及其技術等更具實踐性問題的深入、系統關注較少[1]。從我國現實看,自然資源國家所有權問題研究的重點應放在樹立怎樣的指導思想,以怎樣的方式推進其有效實現上[2]169。換言之,如何科學利用與保護自然資源應是所有研究的歸宿,也恰是“自然資源國家所有權的實現”這一個更具實然和實踐性的問題與方法所在。

一、前提:關于自然資源國家所有權實現模式問題的思考

1.我國學界關于自然資源國家所有權實現模式的主流觀念

自然資源國家所有權的實現必以一定模式為前提。《物權法》頒布前,為解決資源環境的保護與有效利用的對立,協調公益與私益,學界提出了兩種方案:其一是所謂外部的以公權限制私權,也即公物利用制度方案(公法化方案)。其二是將對自然資源的管理保護公法義務納入私權私法框架的私法物權化方案(私法化方案),并歸納出了用益物權、占有權、準物權方案三種類型[3]。《物權法》頒布后,立法最終選定了用益物權方案。不過,論爭繼續進行,并勾勒出我國自然資源國家所有權實現的基本框架:“公產-私產”、“公物-私物”區分下的三種基本類型。

自然資源一般被視為公共物品。為追求有效利用,對于公共物品的民事或行政權利配置模式較為多樣,如共有模式、信托模式、 私有權模式、公有權模式、公物管理模式等[4]。資源的權利配置需要源于資源的稀缺性。一般認為,那些諸如空氣、陽光等取之不盡的資源無需權利配置。但問題并沒那么簡單,因為就連礦產、水等相較空氣、陽光更易讓人感受到稀缺性的資源,其權屬性質、權利配置等問題在我國都仍然爭論不止。問題的關鍵大概在于,公物會隨著人們對物的認識、需要水平和利用能力等情況變化,或被附加某種形式的行政管制或變為私人所有[5]。公物不決然排斥私所有權,私有公物甚至是公物及財產管理法的前提[6]。在理論上,政府管理作為“控制所有權客體”的公物時行使的是權力,而當其管理狹義國有財產(國家私產)時行使的是企業的職能,故國有自然資源可依不同用途區分為國有公物與國家私產分別管理[7]12。而公物是為了公共使用對所有權的限制和排擠。一旦某一私人財產設置了公用的意思表示,那此項財產將形成一種“公共役權”+“剩余財產權”的二元結構[7]22-59。雖說學界較為普遍地認為這里的“剩余財產權”仍為民法物權性質,但它已被附加了公法限制。而這里的公共(地)役權即是公法上的支配權,為一種公法物權。法國20世紀之后的主流觀念更為鮮明地將公產界定為一項獨立的行政產業,并較為徹底地承認其公法物權屬性[8]。

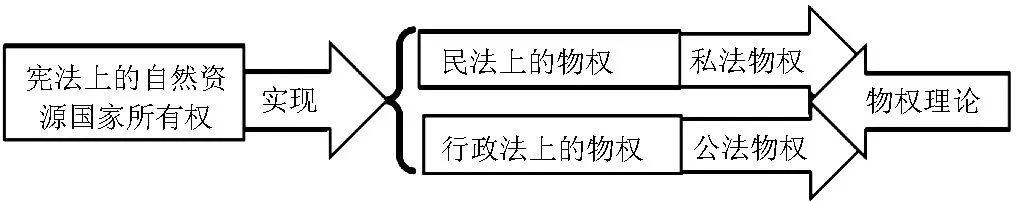

綜上看來,自然資源國家所有權的實現模式應有三種類型:即“私法物權模式”、“公法物權模式”和“公物利用模式”。但在我國,因受大陸法系關于公物公產及其權屬性質等理論學說影響,我國學者在討論自然資源國家所有權時,雖也將國有自然資源劃分為國有公物和國有私物,但對各自權屬性質卻有些糾葛不清,或概以私法物權論之,或概以公法物權論之,從而使公物利用制度更像處于私法物權模式與公法物權模式之間的一種中介類型。也就是說,我國自然資源國家所有權的實現,是在“公物、公產”和“私物、私產”兩分基礎上,借助所有權權能分離理論化歸為“私法物權模式”和“公法物權模式”,這恰是我國目前學界的兩種主流性觀念,如圖1所示:

圖1 自然資源國家所有權物權化模式

2.對目前主流觀念的一些反思

對我國學界關于自然資源國家所有權實現模式之主流觀念,本文認為值得反思。其中,“公物-私物”兩分下物權一元化模式尤值反思:第一,無論是將自然資源分為“公物公產”、“私物私產”還是“公共所有”、“國有(私有)”都較為機械、簡化,并未充分關照自然資源的整體性、關聯性、公共性、多用途性、開發利用的非經濟性等特性,難有顯著實踐價值。以水資源為例,生態環境用水為公共使用,工業用水為經濟使用,但絕對的非此即彼的使用方式較為少見。生態經濟學也指出,水具有存量-流量資源和基金-服務資源的雙重性,依其用途不同,它既可是競爭性的,也可是非競爭性的;在存量-流量場合,它是競爭性的,在基金-服務場合,它是非競爭性的。第二,不是所有的自然資源都可以或適宜物權化。那些為生存性、公共性、生態性使用自然資源的權利,由于具有非排他性、不可交易性和極強的外部非經濟性而不能或不宜物權化,其本質上應納入公民自由權范疇,由國家進行使用權保障即可。而經濟性使用通常需要進行特別權利配置,其使用權可流通、可排他,具有物權、財產權屬性。

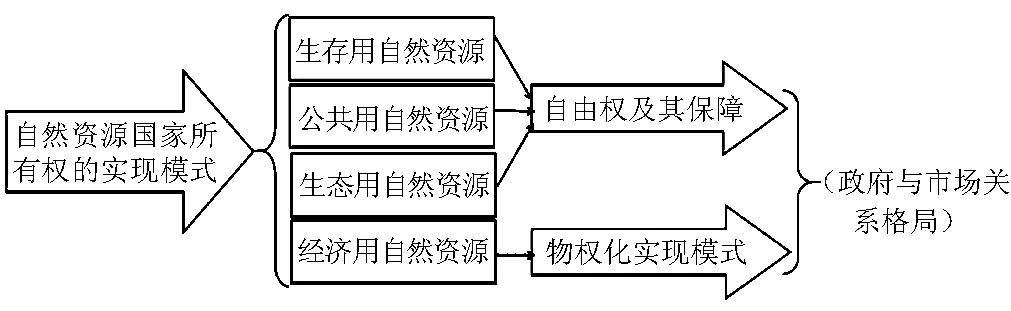

因此,對自然資源的分類認識與調整,應因自然資源的整體性、關聯性、公共性、多用途性和開發利用的非經濟性按照各類自然資源在公共性、生態性、經濟性上的差別將自然資源區分為生態性強的自然資源、公共屬性強的自然資源和經濟性強的自然資源,并相應的將自然資源使用分為生存性使用、公共性使用、生態性使用和經濟性使用。這種分類不同以往僅以人或資源為中心,以利用方式或價值為單向標準的分類。它是以人與自然互動和諧為理念,以“自然資源多元價值與人的多樣需求”之間的雙向對級所形塑的功能主義規范類型。因其取材全、邏輯強、對級層次完善而應已涵攝所有可能。在這種使用形態類型體系中,唯有經濟性使用權可以物權化。基于上述認識,實現模式如圖2所示:

圖2 自然資源國家所有權實現模式

按照事物運作的自然秩序,沿著自然資源國家所有權實現的基本框架—基本模式—基本路徑—基本技術,這種邏輯前進至此,下一步便必然指向了實現“技術”這一本文主旨問題。

二、自然資源國家所有權物權化實現的技術譜系之提煉

1.自然資源國家所有權實現的技術問題研究之述

就我國關于自然資源國家所有權實現問題的研究現狀來看,在技術、方法等相較具體細致的方面,學界關注很少。一般認為,對諸如氣候資源之類缺乏競爭性、無限性的可供公眾自由使用的自然資源設置所有權并不合理。這些自然資源屬于公共用物,不適宜進行物權化,其目的在于公用,具體使用方式上則應結合一般自由使用和專門許可使用。主流觀念認為,應將自然資源類型化為“對物采掘類”和“非對物采掘類”,并借助民法創新思維,對自然資源進行物權化,實現自然資源國家所有權[9]。進一步分析是,“諸如石油、煤炭、森林、水資源、野生動植物等對物采掘類資源,能夠轉化為資源產品,進而實現由‘自然資源所有權’向‘資源產品’所有權的轉變,因此,這部分自然資源應屬國有私物,由民法調整。還有一部分自然資源如陽光、空氣、湖泊、水流、山川等,是自然賦予人類的,民眾只要不破壞、不妨礙別人使用,就可自由使用,這些財產應屬國有公物,應由行政法調整”[10]。不過,有學者則更“激進”地主張在自然資源國家所有權公權說基礎上,通過區分“自然資源所有權”與“資源物權”實現自然資源國家所有權[11]。自然資源國家所有權的實現,可理解為自然資源國家所有權制度的運作及其狀態。學者認為,雖然我國現行法已規定了國家所有這一種概括所有,“但自然資源國家所有權制度的運行存在目標落空、邏輯錯位及制度后果功能異化等困境”,解決之道在于擴展“傳統所有權的權能”,增加和構建體系化的管理權能,以形成“拓展了的所有權能”體系[12]。從微觀、產權的視角看,“產權運行過程可以具體劃分為自然資源所有權的經濟實現、使用權的分配、經營權的運作、國家公共產權的管理四種具體形態。自然資源產權的效率與公平是四重具體形態效率與公平的辯證統一,它們共同服從于自然資源國家所有產權制度的本質與功能”[13]。從更為宏大的視角看,則能比較清晰的發現,無論從何層面、以何技術展開自然資源國家所有權的實現,均要兼顧私益與公益,注意兩個對立-合作的基本向度的協調:一是“物權化”,另一是“社會化”。

2.自然資源所有權實現的技術問題研究之簡評:幾組重要概念的提煉與思考

可以說,我國學界的研討在整體上是對我國自然資源國家所有權實現路徑、技術與方法的無意識展現。說是展現,是指其對“國有私產”、“國有公產”以及“公私法結合多元化調整”的世界性路徑的接納;說是無意識展示則是指欲通過“國有私產”、“國有公產”劃分及“公私法結合調整”路徑實現自然資源國家所有權的技術與方法上乃借助“對物采掘類自然資源”+“非對物采掘類自然資源”、“自然資源所有權”+“自然資源物權”、“自然資源所有權”+“自然資源產品權”、“傳統所有權權能”+“拓展了的所有權權能”、“物權化”+“社會化”這幾組重要概念來體現,或說這些概念構成了我國自然資源國家所有權實現的技術譜系。不過,在不同學者的研究之中,這幾組概念要么是省略的,要么是缺失的,專門將他們提煉出來進行思考,以發現它們之間的內在關聯以及組合目標的系統研究幾乎沒有。

三、自然資源國家所有權物權化實現的技術線索及其邏輯鏈接

對我國自然資源國家所有權的實現而言,上述幾組概念的提煉具有目的性意義和結構意義。在目的性意義上,這幾組概念是自然資源國家所有權實現的關鍵或者核心技術表征,它們在技術層面體現了我國自然資源國家所有權應該或可以借助怎樣的技術方法得以實現;在結構性意義上,這幾組概念不是信手拈來的,它們的組合也不是隨心所欲的,它們的內涵與它們組合的結構及效果是自然資源國家所有權實現的運作工具。它們詳細的線索與運作鏈條經由“對物采掘類自然資源”+“非對物采掘類自然資源” 、“自然資源所有權”+“自然資源物權” 、“自然資源所有權”+“自然資源產品權” 、“傳統所有權權能”+“拓展了的權能” 、“物權化”+“社會化”,這一從微觀技術向宏觀技術的邏輯演進而形成。

(1)如今,財產所有權與利用權日益分離,“只要對資源權益的設計符合市場流轉的基本需要,基于所有權而產生的各種資源用益物權和他物權即可勝任”[2]165。在這種“用益物權模式”下,理論上無論是“非對物采掘類”還是“對物采掘類”自然資源在權利性質和內容上都符合用益物權的特征,故對它們的“非所有利用”權利應納入用益物權。為此,應改變依據傳統用益物權觀念對“物”的支配與利用之理解的定式思維,借助“準物權”論者的創新將“對物采掘”類自然資源“非所有利用”權利納入用益物權之中[14]。然而,這種不加區分的一刀切式物權化模式不僅與用益物權理論存在沖突,也忽視了不同自然資源或同一類自然資源對人具有不同層次價值的現實。有些自然資源只能供公眾自由、非排他使用,如大氣、風等,有些則可以排他使用,如水、礦產等。而且,同一類自然資源上甚至經常會存在生存用、生態用、公共用和經濟用的不同層次使用形態。在經濟學理論看來,那些供公眾自由、平等使用的自然資源不能配置私所有權。因此,那些為了滿足基本生存需要而使用自然類資源的權利更應屬于公民自由權范疇,而非為物權;那些可供排他使用,或對某類自然資源出于經濟利益目的的使用權反倒因其具有可讓與性而具有財產權性質,可以物權化。但究該如何使抽象、概括的自然資源國家所有權以物權化模式獲得最終實現,則必須完成從自然資源所有權向資源物權的過渡或轉化。

(2)這就實現了從“對物采掘類自然資源”+“非對物采掘類自然資源”向“自然資源所有權”+“自然資源物權”這組概念的技術邏輯鏈接。自然資源國家所有權并非私法性物權,而是“全民”意義上的抽象國家借助立法與行政手段“間接干預”資源利用的公權;“資源國家所有權”與“資源物權”不是相互排斥而是可以互補并存的,為此,可借助“自然資源國家所有權”與“自然資源物權”這樣一種類型劃分來進一步實現自然資源的秩序性利用,使自然資源國家所有權得到實現[11]。也就是說,只有“清楚區分憲法層面的國家所有權與民法層面的國家所有權,或者說‘資源’國家所有權與‘資源物’國家所有權”[15],“國有私物”與“國有公物”的劃分才能得到合理解釋、構建。正如科里斯特曼將財產權依功能不同而區分為控制所有權與收入所有權,并指出前者是為保證每個人都有接近讓他們成為自主主體的資源,所以,憲法規定國家所有,以確保公民對資源的平等控制權,它并不具有收入平等的隱意;后者通常指財產所有者可將其擁有的財產轉讓給他人以獲得經濟利益[16]。換句話說,前者層面的自然資源國家所有權更像是一種平等接近資源的資格,在此層面的自然資源屬于國有公物,國家于此的角色則是資源管理者。后者層面的自然資源則屬于國有私物,國家于此的角色則是企業。當然,也可以將對此類自然資源的使用權讓與國家這個“企業”之外的其他主體。在這樣一個二元財產權基礎上,于“非對物采掘類”資源利用場合,資源利用者通常僅取得一種為了生存保障目的的資源使用權,國家有義務為此種使用權提供保障;但于“對物采掘類”資源利用場合,通常取得的是某類“資源產品所有權”,市場通常為它們提供交流機制。

(3)這樣,實際上恰就鏈接到了“自然資源所有權”+“自然資源產品權”這組概念上。從“資源所有權”到“資源物權”與“資源產品所有權”之間具有一種物權屬性的一致性和權能轉化過程必然性——這意味著國家得以資源所有人身份讓渡使用權,其本質是資源權利的配置。為有效配置資源,以科斯為代表的經濟學者,甚至不少法律學者主張私有化,以幾乎完全借助自由市場機制的方式進行,政府不應介入,甚乃法律干涉都被排除或只在市場交易存在障礙時才存在[17]86-87。然而,其一,人們規避法律規則,趨近經濟上最優配置的本能,并不能否認法律(作為國家規制的一種典型代表)的重要。科斯的不相關定理也從一個側面告訴人們如何運用法律去協調現實世界與理想世界的行動差異[17]88。其二,自然資源及其權屬具有復雜、特殊性。為了能夠在這種或私或公,或者兼顧公私的——“私所有權”、“公所有權”、“公共所有權”的歷史經驗、形態及結構交織與變遷中,滿足維護私益和公共利益的雙重需要,學者們在物權化模式的定位和具體路徑上進行了激烈爭論。如今,財產負有社會義務已是一個廣為接受的觀念。在這種社會義務向度內,自然資源國家所有權通常藉助一定公益目的而為使用者設置了“合理使用”要求。但究該如何實現這種要求,學界曾提出“民法規范‘限制’解釋發現論”[18]和“管理權能增擴論”[12]等代表性技術觀念。但前者不僅涉及民法解釋這一復雜的理論和方法,還需要以完備的民法規范為基礎和假設,我們的理論與規范準備并不充足。相較而言,“管理權能擴增論”不僅便捷,而且“安全”。其一,關于所有權的權能及其類型認識學界實質分歧不大,為了確保占有、使用、收益等權能目的,妥善“管理”早已隱現其中,將之獨立出來并非全無可能;其二,將“管理”提煉出來成為一個獨立權能有其合理性。傳統民法理論并未充分認識和發揮“管理”權能,一個主要的原因可能是,私法對公益的實現較為間接和含蓄。但如今,在自然資源這個特殊領域,對公益的關注幾乎成為首選。所以,擴增“管理權能”使其發揮公益保障功能,就順理成章地被理解和接受了。尤其,這種路徑不會牽涉太大理論和立法變動而更加安全可取。這樣,也就發生了從“資源所有權”+“資源產品所有權”向“傳統所有權權能”+“拓展了的所有權權能”這組概念的技術邏輯鏈接。

(4)“擴展了的所有權權能”的技術價值在于維護公益,因此,它與“社會化”向度之間保持了一定程度的一致,管理就是一種限制,限制和管理的目的都是為了以更為符合公共目的的方式去有效利用自然資源。從所有權受限制的層面觀察,這毋寧說是自然資資源所有權受到限制的反映,系所有權社會化的典型表現。

(5)如此,便實現了從“傳統所有權權能”+“拓展了的所有權權能”向“物權化”+“社會化”這組概念所表征的自然資源國家所有權實現的兩個宏觀向度的技術邏輯鏈接。但需進一步思考的是,這幾組技術概念的鏈接秩序是否自在邏輯使然,其邏輯層次如何。

四、自然資源國家所有權物權化實現的技術譜線之邏輯層次

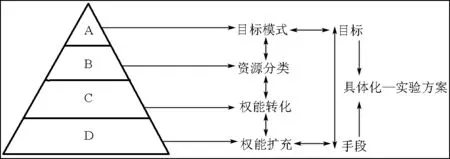

“物權化”+“社會化”(A)、“對物采掘類自然資源”+“非對物采掘類自然資源”(B)、“自然資源所有權”+“自然資源物權”(C)、“傳統所有權權能”+“拓展了的所有權權能” (D) ,這幾組概念有其特定的內涵和價值功能,它們之間按照上述順序進行遞歸演進的過程體現了一個因應自然資源國家所有權實現的背景與目標、理論與實踐需要而展開的秩序化、邏輯化的“連貫性”技術譜線。這種“連貫“的理念本已暗喻著內在可理解性的更深層次,統一結構之內在完整性——在這樣的結構中,各部分構成一個整體,且通過它們之間的相互聯系而具有可理解性[19]。亦可說,這些技術性概念譜系及其秩序化鏈接也將這種概念譜系及其鏈接體現為自然資源國家所有權實現的目的和手段之綜合性事物。不僅各組概念之間可以互為目標與手段,如“物權化”+“社會化”這組技術既具有宏觀性,又具有根本性,是這種技術譜系中的最高目的或頂點,其他幾組技術則既是服務于這個目的的手段,又是從屬于這個目的的分目的,同時這種關系也是可以反向循環的;而且,每組概念中的各概念相互之間也可以構成一種目標與手段之可循環關系。如臺灣學者就指出,“社會所有權化”和“所有權社會化”——前者乃指將整個天然資源作為實體或權利上的細分,賦予人類私有權,后者則是將已分散于人類的私有權益收歸大家共享;前者是實現作為目標的后者的手段,作為手段的前者常是固定的,作為目標的后者常是循環、可變的[20]123。這正如拉倫茲所指:“法秩序是一種體系:除最高目的外,每一個目的均可由另一個目的推論出來;換言之,當這個金字塔式秩序的每個部分,均系其從屬目的,并且(除最高頂點外)均系其所隸屬部分的手段”[21]。

具體而言,“物權化”+“社會化”這組概念所表征的技術是自然資源國家所有權實現的宏大背景與根本目標模式;“對物采掘類自然資源”+“非對物采掘類自然資源”這組概念所表征的技術重在解決自然資源國家“所有(權)”問題,是基于利用形態區分來實現自然資源國家所有權的初階;“自然資源所有權”+“自然資源物權”這組概念所表征的技術重在解決國有自然資源的“所有(權)”與“使用(權)”矛盾對立問題,是在權能分離與轉化基礎上實現自然資源國家所有權的中階;“傳統所有權權能”+“拓展了的所有權權能”這組技術性概念則是在權能擴充或再造基礎上對國有自然資源所蘊含和要求的公私兩重價值的具體實現,是自然資源國家所有權實現的終階,也是對“物權化”+“社會化”這組概念所表征的背景與目標模式的體現。這一整體過程實質形成了一種目的和手段的可循環之秩序系統,如圖3所示:

圖3 自然資源國家所有權物權化技術譜線的邏輯層次

第一層次,“物權化”+“社會化”:自然資源國家所有權實現的背景與目標的揭示與導引。自羅馬法所有權在歐洲文藝復興時期得以復興,所有權即被解釋為所有人對財產的絕對支配。隨著中世紀從“契約到身份”的社會變遷,人的自由自主得到充分肯定,至1878年《法國人權宣言》頒布,“財產權不受侵犯”的絕對主義民法原則得以確立;但這種個人本位的所有權觀念逐漸引致了嚴重的貧富懸殊、勞資對立、環境破壞等一系列社會難題,一種結合了19世紀末社會主義思潮的反思催生了所有權社會化——一種不同于個人本位的,以公共利益為出發,兼具市民社會國家化與私法公法化特征的國家所有權與私人所有權競爭制衡關系模式[22]。這必意味著傳統物權理論的修正,后來的學者們重新斟酌羅馬法物權概念,并直接或間接援用日耳曼法系的理論,形成了物權關系主體、客體的結合,所有權社會性的強調,所有權絕對性的和緩、金錢債權優勢等一系列新觀念。并以此促成了人權保障理念的更新、物權與債權關系的根本變革,對社會生活的法律規制得以強化,公私法也發生了混合[23]5-9。在更加注重法律實效,將公法與私法關系看做“交互支持系統”的“聯合體”的現代法治時代,國家所有權的命運也似乎必須走向“合作”思維。這在物權立法上的集中體現就是所有權社會化——其表現形式除民事法律上的限制外,憲法與行政法等公法也參與其中——私人所有權仍是主觀權利,但這些權利應負有一定社會義務[20]124-139。所以,若整體概觀,“物權化”+“社會化”實際構成了自然資源國家所有權實現的背景與目標,其他幾組技術性概念均圍繞和服務于它。

第二層次,“對物采掘類自然資源”+“非對物采掘類自然資源”:利用形態區分基礎上的自然資源國家所有權實現之初階。自然資源作為人類生存發展必須具備的物質基礎與保障手段,其價值是隨著人對自然資源的認識與利用能力的提升而不斷變化的。有些自然資源是人的基本生存所必須的,每個人得以自由、平等、排他利用;而有些資源則因其公共性較弱,可通過市場化的方式進行更為充分有效的利用。學界對這兩個層次自然資源的類型認識雖有形式之別,如有的將之稱為“非對物采掘類”+“對物采掘類”,有的稱為“生存保障類”+“發展激勵類”,也有的稱為“非消耗性利用類”+“消耗性利用類”。但這些類型化基本均基于資源特性和社會效益兩個向度,其目的都是旨在保障自然資源國家所有權得于區分為“國有私產”和“國有公產”的路徑下,兼顧公益和私益。“非對物采掘類”資源一般是人的生存必須的,而“對物采掘類”則是生存得到保障之下追求資源的有效利用進而促進人及社會發展的資源類型。前者屬于“公產”、“公物”,不可“私有”,民眾只得自由公平利用,后者則可納入“私產”范疇,并借助市場機制以獲有效利用。但隨著所有權觀念的變化,所有權權能分離破解了“所有”和“公用”的矛盾對立,更多國家規定了自然資源國家所有。但這只是解決了初階問題,隨之而來的是究竟如何實現“所有”與“利用”兩種權利。

第三層次,“自然資源所有權”+“自然資源物權”:權能分離基礎上的自然資源國家所有權實現之中階。在大陸法系傳統物權理論中,由于一直以所有權為尊,他物權只能蜷縮在偉大的所有權腳下。所有權幾乎是物權的同意語。但隨著社會發展,使用價值更像是物權的核心動力。這樣,所有權權能及其分離價值的重新認識將物權塑造成一個動態、積極、開放的體系。所有權雖意在靜態歸屬,但其行使與實現卻是動態的,權能體現了其運動的過程和生命周期;一項所有權的產生可能始于對財產支配的控制,可能是事實控制,但經過物的使用、收益等支配性活動,最終通過事實或法律的處分結束此項所有權,此即它實現的整個過程[24]。在此意義上,“自然資源所有權”+“自然資源物權”這組概念既為自然資源國家所有權實現指明一條“物權化”道路,更是在權能分離與轉化基礎上進行自然資源國家所有權秩序的動態建構。“資源所有權”一般可以解釋為,國家對自然資源的占有、使用、收益、處分權利。資源物權則是指,“資源的實際利用者可依其意志直接支配特定‘資源物’的權利;自然資源國家所有權暗喻了自然資源‘全民財產’的公共屬性,這為國家通過資源立法確定資源利用秩序,管理資源的積極干預提供了合法性基礎;國家對這種權利的充分行使,可使憲法層面抽象的‘國有’資源于民法層面轉化為某種具體物權的客體,資源利用秩序就此才得告形成”;這樣看來,“資源國家所有權實際相當于對資源物權的“建構權”,而資源物權才是形成資源利用秩序的關鍵”[15]。至于實際利用者的權利是所有權還是用益物權,應依資源性質和權利內容區分: 對于不動產資源,如海域、灘涂、草原等,利用者只能擁有使用權; 對于動產資源,尤其消耗性資源,如水、野生生物、林木等,利用者則可擁有所有權。也就是說對國家所有的自然資源可在“物權理論”框架下實現“二重所有”。這正是“自然資源國家所有權”+“資源產品所有權”這組技術概念的內涵與目的所在。

第四層次,“傳統所有權權能”+“拓展了的所有權權能”:權能擴充或再造基礎上的自然資源國家所有權實現的終階與邏輯輪回。所有權并非占有、使用、收益和處分四項權能的算術和[25]369。這也在一定意義上說明,權利和權能并非整體與部分的關系,而是本質與表現形式的關系。“所有權的內容不僅限于使用、收益和處分三種權限,而且也并不是各種權限的堆積,而具有可以根據所有人的意思進行任意使用的特色。”[23]281又因權利總以行為為載體,行為又是發展變化的,故權能本質上也內涵著發展的意蘊。所以,以發展、開放的視角而言,應能從物權理論上解讀出管理權能。實質上,所有權權能應包括對標的物的管理權能和從標的物收益的權能,管理權能一般指如何對標的物性能進行維持與改善、收益與處分[25]386。其實,管理權能不僅指向所有權,它也是在指示所有的物權人,應維持標的物“善”的品質。顯然,管理權能的強調與增加是對傳統所有權權能的拓展,是因應“有效利用”和“合理利用”的社會義務,通過所有權權能再造而構成的對所有權及他物權的限制。它客觀上發揮了保障個人利益和維護公共利益的雙重價值功能。它仍是在物權理論體系內對自然資源國家所有權實現的一種技術。至此,與其說完成了我們所提煉出來的幾組概念在語義與自然資源國家所有權實現的可能模式、路徑下的自然邏輯論證,不如說實現了“物權化”+“社會化”目標模式借助技術概念進行的一種可循環邏輯的自我證成。

五、結 語

近年來,自然資源國家所有權問題備受關注,這本身就已說明它的重要性。就目前的研究現狀而言,各式討論所關注的核心議題則正是自然資源國家所有權在憲法統一秩序下的實現。對此,主流觀念仍是物權化,但對物權化的技術問題大概由于“習以為常”而并未受到應有關注。為此,結合學界主流觀念和物權基本原理,將近年來相關研究中出現的高頻詞匯從技術性的視角加以關注就具有了一定價值。而由這些詞匯所蘊含的意義和自然資源國家所有權之物權化的價值需求所共同形成的語境、語序和語義則恰好展現了自然資源國家所有權物權化實現的技術譜系和技術線索。

[1] 劉超. 國家所有權客體范圍之依據的證成與考辨[J]. 廣西大學學報(哲學社會科學版),2013,35(2):49-53.

[2] 張璐,馮桂. 中國自然資源物權法律制度的發展與完善[A]. 韓德培. 環境資源法論叢(第2卷)[C]. 北京:法律出版社,2002.

[3] 呂忠梅. “綠色”物權的法定化方案[J]. 法學,2014,(12):91-93.

[4] 崔建遠. 公共物品與權利配置[J]. 法學雜志,2006,(1):39-41.

[5] 朱迪·麗絲. 自然資源: 分配、經濟學與政策[M]. 蔡運龍,等譯. 北京:商務印書館,2002:350.

[6] 鹽野宏. 行政法[M]. 楊建順,譯. 北京:法律出版社,1999:755.

[7] 肖澤晟. 公物法研究[M]. 法律出版社,2009.

[8] 莫里斯·奧里烏. 行政法與公法精要(下)[M]. 龔覓,等譯. 沈陽:遼海/春風文藝出版社,1999:828-881.

[9] 馬俊駒. 國家所有權的基本理論和立法結構探討[J]. 中國法學,2011,(4):89-102.

[10] 馬俊駒. 借鑒大陸法系傳統法律框架構建自然資源法律制度[J]. 法學研究,2013,(4):69-71.

[11] 鞏固. 自然資源國家所有權公權說[J]. 法學研究,2013,(4):19-34.

[12] 劉超. 自然資源國家所有權的制度省思與權能重構[J]. 中國地質大學學報(社會科學版),2014,(2):50-57.

[13] 董金明. 論自然資源產權的效率與公平——以自然資源國家所有權的運行作為分析基礎[J]. 經濟縱橫,2013,(4):7-13.

[14] 張璐. 論自然資源的國有資產屬性與立法規范[J]. 南京大學法律評論(春季卷),2009,(1):256-267.

[15] 鞏固. 自然資源國家所有權公權說再論[J]. 法學研究,2015,(2):115-136.

[16] 克里斯特曼. 財產的神話——走向平等主義的所有權理論[M]. 張紹宗,譯. 桂林:廣西師范大學出版社,2004:222.

[17] 尼古拉斯·L·吉奧加卡波羅斯. 法律經濟學的原理與方法[M]. 許峰,翟新輝,譯. 上海:復旦大學出版社,2014.

[18] 王天雁,葛少蕓. 公共物品供給視角下自然資源國家所有權的限制[J]. 深圳大學學報(人文社會科學版),2015,(3):136-143.

[19] GUNTHER T. Law as An Autopoietic System[M]. London:Blackwell Publishers,1993:15-16.

[20] 高富平. 物權原論[M]. 北京:法律出版社,2014.

[21] 拉倫茲. 法學方法論[M]. 陳愛娥,譯. 北京:商務印書館,2003:48.

[22] 路易·若斯蘭. 權利相對論[M]. 王伯琦,譯. 北京:中國法制出版社,2006:3-23.

[23] 我妻榮. 民法講義II新訂物權法[M]. 羅麗,譯. 北京:中國法制出版社,2008.

[24] 周林彬. 物權法新論——種法律經濟分析的觀點[M]. 北京:北京大學出版社,2002:405.

[25] 崔建遠. 物權:規范與學說——以中國物權法的解釋論為中心上冊[M]. 北京:清華大學出版社,2011.

The Technical Path to Property Right for State Ownership of Natural Resources

ZHANG Muyao1,2

( 1.Kenneth Wang School of Law, Soochow University, Suzhou 215006, China;2. School of Law Politics and Public Management, Huaiyin Normal University, Huaian 22300, China )

A consensus has been reached to establish property right for state ownership of natural resources among the academics, and the state ownership of natural resources has been legalized in China, the boundary of which has not been clearly defined, though. Previous research has frequently and unconsciously used different technical concepts and approaches towards this matter. It has been found that such concepts and approaches can be refined and integrated based upon inherent logic into a system that defines the state ownership of natural resources.

realization approach; technical spectrum; clue link; logic level

2016-03-27;

2016-05-17

國家社科基金重點項目:“國有自然資源使用權配置研究”(15AZD066 )

張牧遙(1980-),男,陜西寶雞人,蘇州大學王健法學院博士研究生,淮陰師范學院法政學院講師,主要從事經濟行政法及資源法研究,E-mail:muyao123@163.com。

10.19525/j.issn1008-407x.2017.01.005

D912.6

A

1008-407X(2017)01-0029-07