辛瑤遙簡單是中國器物該有的樣子

王爽

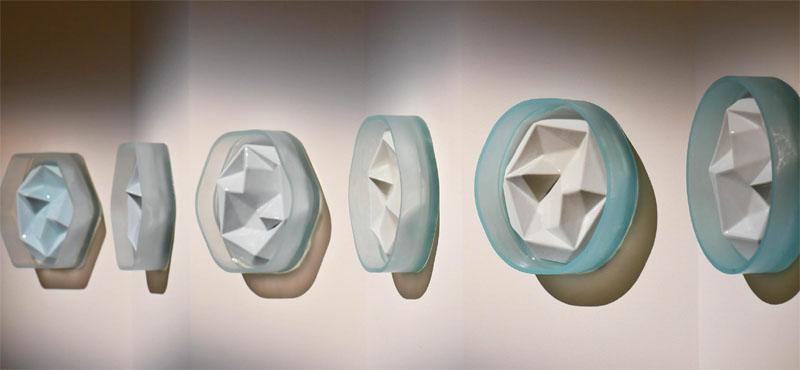

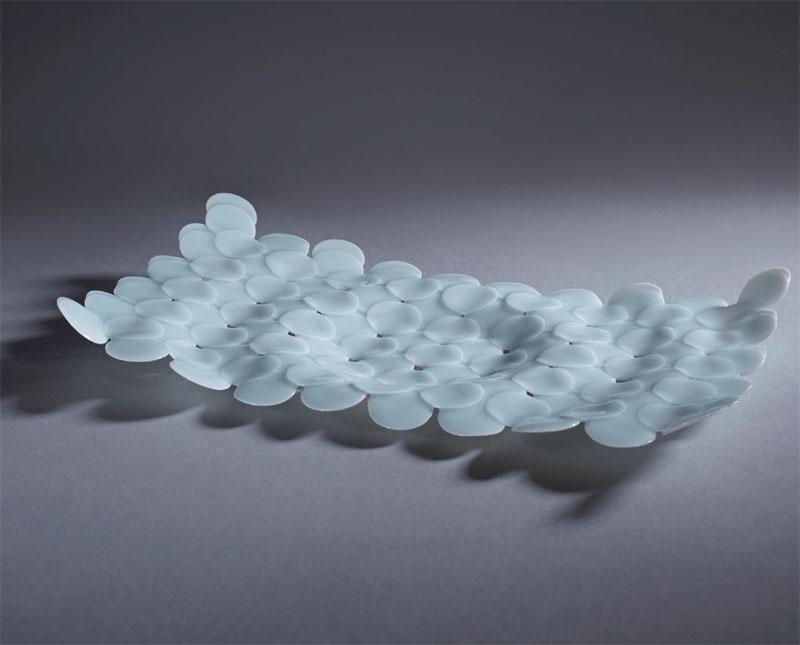

2016年年末,在位于上海的“愛馬仕之家”,舉辦了一場名為“水光·瓷色”的展覽。這是上海“愛馬仕之家”首次將藝術家的創作從櫥窗延伸至個人藝術展,而他們所選擇的合作者是來自中國的85后新銳陶瓷藝術家辛瑤遙。在這次展覽中,辛瑤遙運用7萬片陶瓷展現自然界中水的不同肌理,以光與瓷的微妙配合,表現出不同以往的效果與表達。而這,已經不是辛瑤遙第一次帶著自己的作品走向國際市場。當身邊人贊嘆這位藝術設計師的年輕有為時,辛瑤遙卻認為設計師應當是隱退的,而那些被人成為作品的“習作”,則來自她焦慮下的不斷保溫。

“我的手比我聰明”——辛瑤遙用一句簡單而有趣的話去解釋她為何選擇從事設計這個門類。在她的作品中,無論是“宣紙無骨燈”,抑或是貼片陶瓷作品“慚愧”系列,無不以一種輕盈到幾乎欲碎的姿態呈現,如水墨畫般純凈淡雅的色澤,如古文中美人一般弱柳扶風的樣貌。這種中國式的審美,是辛瑤遙一直以來的偏好。辛瑤遙感恩自己擁有了一雙靈巧的雙手,這雙手總能勝任非常輕巧的工作,幫助她“耐煩”地去雕琢勾繪出一件件生動得讓人心生冷愛的藝術品。

在與辛瑤遙的接觸中,她的身上沒有年輕藝術家的孤傲或不羈,更多的是一種溫潤如水的靜謐。她很難生動地講述一段關于靈感化為現實作品的傳奇故事。隨心而動,隨手而做,大膽地做著非實用主義的實驗,并且不計時間地去嘗試中式審美與現代的結合。

作為一個家居設計師,在辛瑤遙看來,心中想到太多“策略”反而會做不好設計。而一位設計師的態度與精神,無須多言,因為是“你”的作品,自然該有“你”的態度與精神。如果刻意地去用作品表達想法,“假設一下你家里有一百件物品,全都在說話,那不是太嘈雜了”嗎?

簡單,并且帶有一些優雅深遠的東西,便是辛瑤遙眼中“好的”中式器物該有的樣子。

BM:是什么促使你最后決定留在景德鎮?

X:最開始是我見到朋友在景德鎮做的東西,驚訝于釉居然有那么多可能性。短暫停留三四次之后干脆常住下來。這里的工匠們手頭功夫了得,可景德鎮的環境其實是殘酷的一一很費工的瓷器,價格卻很低廉,這會讓你非常焦慮,我的作品都是這種焦慮的不斷保溫下熬出來的,也是一種好事。

BM:你的焦慮是什么?它如何保溫作品?

X:我的作品都是這種焦慮的不斷保溫下熬出來的。這就是一句漂亮話,中國人喜歡這么講話,無法深究和推敲的話。

BM:你如何理解設計師審美與大眾品位之間的關系?

X:看流行文學里如何描寫女性的外表,大致能了解社會風向。比如古龍寫武林第一美人“她走路的姿態也沒有什么特別,但卻令人覺得她風神之美,世上簡直沒有任何言語所能形容”。

中國傳統審美是不講與眾不同爭奇斗艷的。好的宋瓷,紫砂朋式家具,就是一個正經的造型,而且美得不得了。現在的小說,里面寫美人:“一頭紫色的及膝卷發,冰冷的眼眸,綻放出暗綠色的光芒,身材俊美倨做如太陽神阿波羅”非常漫畫化。我對這些并不抵觸。日本街頭的cosplay少女們,跟日本節制的設計似乎一點兒都不對立,不會互相消解。而設計師需要做到的,就是做好自己。

BM:在設計作品時,你如何考量材質的選擇?

X:材質是一個人的皮膚。我偏好木頭、陶瓷,玻璃和紙。但是我現在只能做比較熟悉的陶瓷。我會考慮自己能做什么,而不是想做什么,或者說,我會做自己擅長的事而不是自己幻想中的事。

BM:你所制作的器物似乎都在強調“輕薄”之美,這是否讓家居設計品缺少了實用性?

X:一個設計師見到另一個設計師的好作品,心理狀態大概像《紅樓夢》中的寶玉見到秦鐘,“若有所失”。我好像有點舊文人習氣,不知道哪里來的。我從小愛吃竹筍、蓮子,喝綠茶,初中喜歡看林語堂、梁實秋的作品,高中喜歡看的雜志是《萬象》,高二才第—次讀《紅樓夢》,一看之下非常喜歡,每年重讀數次,大學開始喜歡古典音樂。這不是審美偏好,只是一種解釋。我現在不會講大道理,而愿意用更有趣的方式去解說。

BM:在設計中,你最看重的方面是什么?

X:外表。外表也包含信息,應該有人寫—本《觀看之道》那樣的書教我們從產品的外表讀出信息。

BM:你如何看待裝飾品在家居設計中扮演的角色?

X:反過來說吧,沒有裝飾品的家適合那些不想透過裝飾品表達個性的主人。

BM:關于家居設計色彩的運用選擇,你有著怎樣的看法?

X:設計寢具的時候,不要用刺激的色彩。即使眼睛閉著,皮膚也能感覺到顏色。這是一本叫《每天懂一點色彩心理學》里面講的。其實道理很簡單,想象—下,如果蓋深紅色的被子睡覺血壓會不斷升高,精神也容易緊張起來,這還怎么睡呢?因此,被子忌使用令人清醒的顏色,而鎮靜效果顯著的淡藍色等比較淺的顏色才是被子顏色的上上之選。有人說,睡覺時都閉著眼睛,被子的顏色能有什么影響呢?其實不然,肌膚對色彩同樣有感覺,和我們用眼睛看是一樣的效果。因此即使閉上眼睛睡覺,還是會受到被子顏色的影響。

BM:你如何看待當下自己作品的價值?

X:我不知道,因為價值要看放在什么情況下來講。是當下的價值,還是十年后回頭看它對十年前有什么影響的價值?我現在認為,我覺得我的作品擁有只能讓我當時開心十五分鐘的價值。