發現藏在人民幣中的秘密

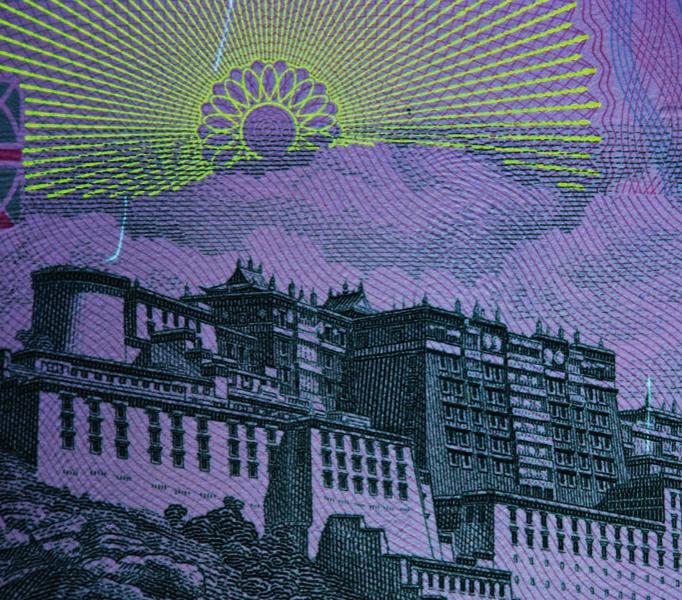

看到這些照片,首先被碰撞的熒光色吸引,之后你會發現,這些畫面好像都很“眼熟”。沒錯,照片中的風景來自你熟悉的好朋友—人民幣。這是商業攝影師孫俊睿連續4、5年的拍攝項目,不僅看遍了人民幣,還成為一個“驗鈔”能手。

在一次“行活兒”拍攝中,孫俊睿收到了一份來自客戶的特殊的拍攝需求。客戶看到了顧長衛的人民幣當代攝影藝術展,提出可以有一些類似的創作。他在這些照片中,看到那些“俗氣”的人民幣上的紋理和細節奇妙又精致,忽然有了全新的靜物拍攝靈感。此后,他開始琢磨起了人民幣,一拍便是4、5年。通過精密的儀器、精準的布光,以及自己動手制作的道具,他發現了隱藏在人民幣中的另一片風景。積累一定經驗之后,他甚至可以只通過鏡頭和一些肉眼能識別的細節,就能分辨人民幣的真偽。“攝影師通過不同的拍攝項目學到不同領域的知識,才是真正的趣味所在。”孫俊睿認為拍攝人民幣這件事本身帶給他的震撼遠遠大于“有趣”。

Q&A

Q:為什么想到拍攝人民幣?

A:是源自幾年前一個客戶的需求。我作為靜物攝影師,拿到一件需要拍攝的物體時,首先要做的就是分析物品的特點。并結合客戶的需求找到最能表現物品特點、美感的關鍵點,并通過相機和燈光進行表現。如果客戶的訴求不明確,就需要攝影師提供可行的建議和拍攝方案,前期溝通很重要。當客戶要求我拍人民幣時,我開始根據資料找人民幣的特點,慢慢地就被人民幣上的紋路和風景所吸引。

Q: 對人民幣的拍攝哪些來自客戶的需求,哪些又出自自我的創作?您怎么看待攝影師和客戶的關系?

A:我在與客戶的多年合作中,能建立良好的互信關系這是很重要的一件事情。根據我近10年商業拍攝總結的經驗,商業攝影的最終效果并不是全是由攝影師決定的。攝影師固然需要扮演主導角色,但客戶的訴求在整個項目的執行中是高于一切的。因此我常戲言:甲方的欣賞水平有多高,圖片的質量才有多高。商業攝影師經常是“戴著鐐銬在舞蹈”的。

在去年拍攝的時候,因為客戶看到了顧長衛的人民幣當代攝影藝術展的作品,就提出希望也有一些類似的創作。因此在所有拍攝作品中,有3-5張作品,是應客戶需求去借鑒顧長衛的部分作品。但是一系列共近200張作品,我更多地是通過自己的理解去完成的。

在此次拍攝中,因為甲方的信任,才有了我充分的發揮空間,整個項目除了3-5張需要借鑒風格的圖片外,其他圖片甲方全權交由我來把控整體質量,并且給了我整整一個月的時間去構思和拍攝。除去了“鐐銬”,這次拍攝也做了諸多可圈可點的嘗試,效果也讓客戶非常滿意。

Q: 拍人民幣會用到哪些特殊設備嗎?

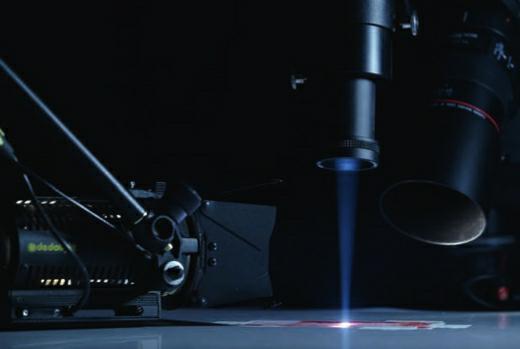

A:“工欲善其事,必先利其器”,此次拍攝,設備確實幫了很大的忙。

在反復研究資料后,我先拿平日里拍攝珠寶專用的DEDOLIGHT燈光試試,看能否達到客戶的要求。試驗的結果令人滿意。高色彩還原度的光線,通過其內部的透鏡,以及適當的附件,可以很好地控制光線的方向——或平行,或發散,或匯聚。可以幾乎亂真地模擬日光效果。對于落差只有微米級別的人民幣油墨厚度的表現可謂完美。如果使用普通的影棚閃光燈,哪怕是用了“束光筒+蜂巢”這樣極致的控光附件,也會把紙幣整體照亮,完全看不出對比和層次。

在和朋友的交流中有不少人問:這種光斑,需要通過燈光設備這樣的前期手段解決么?用后期的PS不是很容易就能實現各種效果么?對于紙幣上的油墨來說,在微距鏡頭下,是具有不同反光率的。一張紙幣上的圖案,有些油墨會有很強的反光,而有些則不會;有些在強光照射下,還會出現類似珠光的效果。這些都很難通過后期來完美實現——甚至通過后期實現的效果,其實是錯誤的。因此只能通過實際拍攝來表現這些不同的油墨特性。

我要極致的效果!

平面靜物的景深則靠4X5相機中的“沙姆定律”來完成。

Q: 如何選擇合適的角度構圖呢?人民幣上有哪些肉眼看不到的秘密?

A:構圖方面大多還是看感覺,看鏡頭中捕捉到的主題來確定每張圖片的構圖。找角度也與通常的拍攝項目有所區別。由于拍攝物體是紙幣上的油墨細節,通過肉眼來找到合適的拍攝部分已經不那么容易。在拍攝過程中,經常用到放大鏡。

人民幣上有很多有意思的圖案,圖案上的細節、油墨厚度都值得欣賞,也如前面說到的,體現這些,光線的把握很重要。還有就是有很多圖案要通過紫外線照射才能看到。

Q:拍人民幣這事,你拍了多少年? 說說你在拍攝中遇到的趣事吧。

A:人民幣項目大概陸續拍攝了4、5年了。通過這些年的拍攝,也積累了一些“驗鈔”經驗。我僅僅通過鏡頭和一些肉眼能識別的細節,就能分辨人民幣的真偽,恐怕是這些年來最大、最實用的收獲了。

趣事也有不少,比如通過圖片才知道20元紙幣“偷工減料”以至于油墨厚度明顯低于其他面值;明明肉眼看著是閃光的色彩,在畫面上焦點范圍內卻是黑漆漆一片,反而焦外虛化的地方才能看見顏色;著實抓狂之余,客戶卻說“別緊張,這是正常現象”。

其實,拍攝人民幣這件事本身帶給我的震撼遠大于“有趣”。攝影師能通過不同的拍攝項目,學到不同領域的知識,才是真正的趣味所在。

Q:把靜物拍出不一樣的感覺很難,平時如何保持自己的創作靈感。標準的靜物攝影不思考創新是否會被建模取代?

A:早年有數據統計,當下社會,普通人一年內看到的圖片在3000幅左右(這個數據目前恐怕要翻幾倍了)。作為專業攝影師,就要時刻保持敏感,從所見處獲取靈感。我除了通過書本、網頁學習國內外同行的作品外,駐足于商業街、商場的商業圖片前凝視數分鐘也是常有的事。

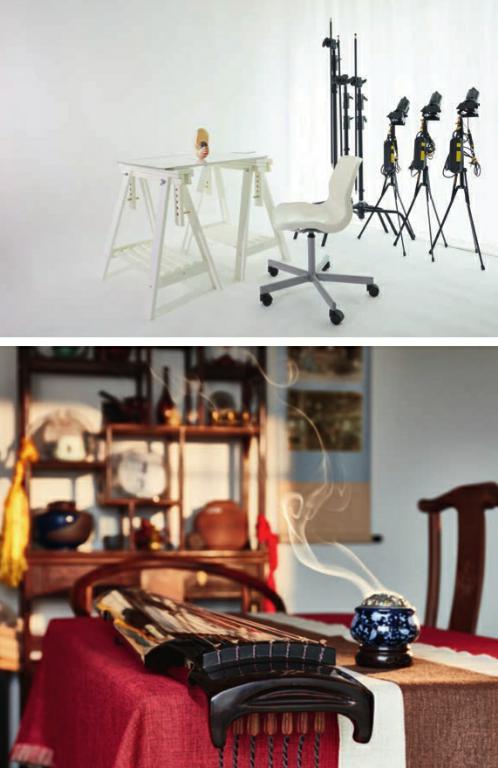

就目前的市場環境及技術環境來看:建模還不能完全取代實際拍攝。二者之間有交集,在某些特定范圍內,3D軟件已經顯露出其強大優勢,我的一些作品中也有與建模相結合的案例。但是按照我的理解,靜物攝影中的諸多范疇——比如珠寶、手表類的奢侈品、食品以及類似此次人民幣拍攝的觀念攝影——是很難被建模軟件所取代的。

在向新朋友介紹我自己的時候,我曾戲謔地說:我拍的都是“死的”東西——比如拍攝靜物、拍攝建筑、拍攝空間;很少拍攝“活的”人物。其實把死的東西拍活,這種挑戰,對于我來說,才更有魅力。用物體的線條為骨骼、用光線做肌肉,用鏡頭去講故事,用畫面去打動人——這是我所追求的一個目標。

Q:除了攝影外,還有什么愛好?

A:業余時間,也會用古琴消遣片刻,附庸風雅一番。一則想效法古人以琴養性,二則水平有限,所以很少在人前賣弄。更多的是用來平衡一下拍攝時的緊張情緒。