別出“新”裁跨到海去旅行

日本建筑師蘆原義信曾經在著作《街道的美學》提出了城市的“陽角”和“陰角”的概念,通俗意義上說,陽角就好像一個完整的CBD區域,而“陰角”則是那些盤桓在城市中的胡同和小巷,以及散落其中的市井人情。海滄的城市規劃平衡了都市和本土的沖突,保留了諸多難能可貴的市井風貌。

我們在海滄還能找到許多古早味的小店,一家開在溫厝附近蜚聲海滄的土筍凍小店,從祖上三代挑著擔子沿街叫賣一直到現在,老鄰居下班路過他們家,還會停下來打聲招呼順便吃上一碗土筍凍。一座城市不能都是高樓大廈的“陽角”,也要有小巷和公園這樣的“陰角”,正是它們的存在,城市變得讓人親近。

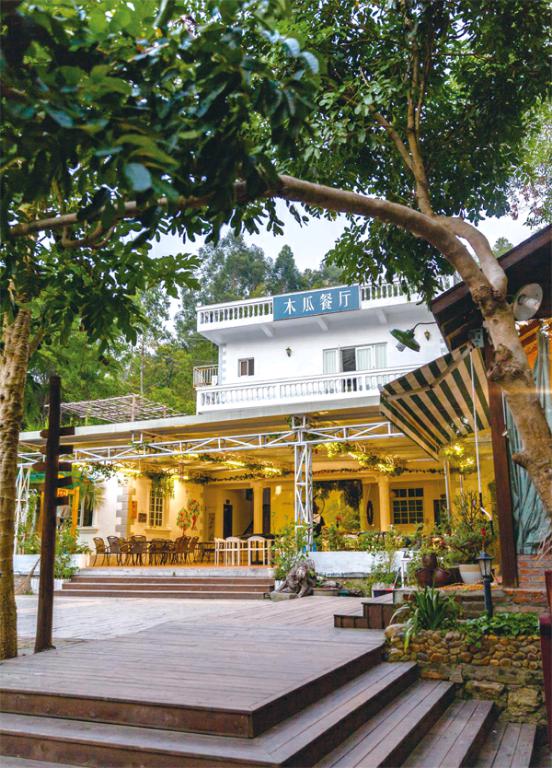

曾經和廈門一位居住在海滄的建筑師聊過,在他看來,海滄的建筑尺度是適中的,人與城市之間的距離合適,不給人施加過多的壓力,既能感受到現代的便利,也能感受到市井人情。這樣的尺度,讓海滄吸引著越來越多的城市“新中產”定居于此。在他們中間,有建筑師,有成功的企業家,也有熱愛文創的年輕人。他們把工作室從島內搬到海滄,把有生活品質和格調的小店開到海滄,降低了生活和經營成本,同時收獲了好的生活環境。他們選擇了一種靈巧的方式從繁華的島城抽身而出,與這片嶄新的土地互相交換養分。

我們以City Walk的方式去走了一遍海滄,探訪古鎮和鄉村,和一些新的海滄人聊聊他們有趣的生活。

海滄不僅是一座潛力巨大的新城,更有史可挖,有料可寫:新垵有一片體量巨大的紅磚古厝,據說在整個閩南,規模都數一數二;海滄鎮里藏著一個滄江古鎮,古鎮里有一個堪稱奢華的蓮塘別墅,裝潢華麗、大開大闔的閩南大厝,多數面對著廣闊的海洋,這些都是當年海滄人下南洋的歷史見證。甚至在馬來西亞的檳城,來自“三都”(海滄舊稱)的華人,成了當地華人社區的望族。當我們坐在嵩嶼碼頭邊上的姐妹大排檔吃一顆晶瑩剔透的土筍凍的時候才發現,海滄這座城市的味道,或許真的和廈門島內不一樣。

海滄越發顯得具有活力。一些創意工作室為海滄帶來了新鮮的生活視角,在不遠的將來,這里將有更多以文創的名義開出的特色小店;海滄大橋下,每天都有人出海體驗帆船和皮劃艇的樂趣。海滄坐擁著堪稱奢侈的山川湖海,與長泰交界的天竺山,海滄大橋旁的大屏山,花了大力氣做夜景工程的海滄湖,以及橫亙在海滄與廈門之間的海滄灣,既是城市生態的屏障,也為熱愛運動的海滄人留出了足夠珍貴的城市戶外空間。2015年起,每年的廈門馬拉松的半程賽事都在海滄舉辦,海滄長跑協會的林至平會長搬到海滄已經二十年了,在他看來,海滄有著比廈門都要優越的跑步條件。

游客們到鼓浪嶼、廈大來打卡,證明自己曾經來過廈門,但是到海滄不用打卡,就像中國規劃設計院廈門分院的鄭開雄先生告訴我們的,海滄是一座不會內澇的“海綿城市”,但對于未來的廈門人,以及來廈門旅游的人來說,這塊巨大而嶄新的海綿會吸收你的壓力,同時給予你新鮮的養分。