要嚴防執行走樣,堵住尋租空間

2017-08-22 16:45:09王林

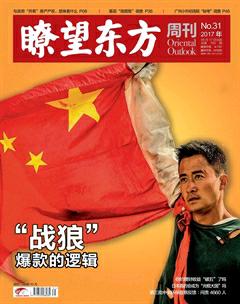

瞭望東方周刊 2017年31期

關鍵詞:制度

王林

有評論稱,如果說商品房市場調控的“緊”重在防風險的話,那么共有產權住房的“松”,就是為特定的住房困難家庭、為“新北京人”提供住房權利保障。張弛有度,防風險與重民生兩端并重,地方樓市調控才有可能從追求單一目標和短期政策效應的慣性中跳出來,為建立長效調控機制夯實基礎、搭好臺子。

實事求是地講,近年來政府推行了很多好的政策制度,但是在執行過程中總是被一些人鉆了空子,造成的后果是政策制度不得不屢次“打補丁”。“開寶馬住經濟適用房”等現象飽受詬病,原因有兩個:一是申請資質審核有尋租空間,已被曝光的就有河南鄭州二七區房管局原局長翟振鋒一家用8個身份證在經適房項目“蘭亭名苑”小區擁有20套住房。第二個問題比審核疏漏更嚴重,那就是利用保障房謀利的現象比比皆是,在有些地方,保障房整棟地直接變身淪為某些權力部門的“福利房”。

對于“共有產權住房”而言,必須吸取經濟適用房的教訓,要把好入口關。共有產權住房中政府份額越高,其準入審核機制相應地應越嚴格。否則,共有產權房也難免淪為少數人套利的工具。

正式實施之前,還是要更加細化實施細則,把可能會有的漏洞想全,把可能出現的短板補齊,使得政策制度的設計更加縝密、無縫可鉆,省得日后實行起來,再不停地去對政策修修補補,給相關部門造成很大的被動。

要明確政府的投入方式,以及之后房屋交易、轉讓、處置的利益分配,這不僅對購房者和政府交易或者持有、使用保障房都是有利的,還能有效堵塞保障性住房的尋租及套利空間。

猜你喜歡

遼金歷史與考古(2019年0期)2020-01-06 07:44:44

學術論壇(2018年4期)2018-11-12 11:48:50

法大研究生(2018年2期)2018-09-23 02:20:40

世界憲法評論(2017年0期)2017-12-06 09:10:10

中國衛生(2016年7期)2016-11-13 01:06:26

中國衛生(2016年11期)2016-11-12 13:29:18

中國衛生(2016年9期)2016-11-12 13:27:58

中財法律評論(2016年0期)2016-06-01 12:17:10

山西省政法管理干部學院學報(2015年2期)2015-07-31 18:10:50

時代法學(2015年6期)2015-02-06 01:39:22