馬鈴薯地膜全覆蓋不同種植模式對集雨保墑效果和產量的影響

雍山玉

為了深入掌握不同覆膜方式對旱作區馬鈴薯的產量影響及集雨保墑效果,合理確定馬鈴薯地膜覆蓋栽培最適宜的覆膜方式,特設置本試驗,以期為在旱作區大面積推廣馬鈴薯地膜覆蓋栽培技術提供理論依據。

一、材料與方法

1.供試材料。供試馬鈴薯品種為隴薯3號一級種;供試地膜為蘭州宏達生產0.01mm厚黑色地膜,寬幅1.2m。

2.試驗地概況。試驗設在安定區李家堡鎮李家堡村3社農戶田義和家承包地,海拔1946m,年降雨量400mm,常年有效積溫2239℃,常年無霜期139天。試驗地類型為旱川地,肥力中等,地力均勻,土壤為黑壚土,前茬作物玉米。

3.試驗設計與方法。試驗采用隨機區組設計,3次重復,小區面積40㎡。共設4個處理,每種覆膜方式為1個處理,具體為處理1:全膜雙壟側播;處理2:全膜大壟側播;處理3:全膜大壟側播+膜上覆土;處理4:露地種植(ck)。

試驗點結合深耕整地每畝施“使達利”馬鈴薯專用肥60kg,種植密度3000株/667㎡。馬鈴薯生長期間調查統計各生育時期及土壤含水量變化,成熟后按小區單收計產。

4.統計分析。數據通過Microsoft Excel 和SPSS軟件進行統計分析。

二、結果與分析

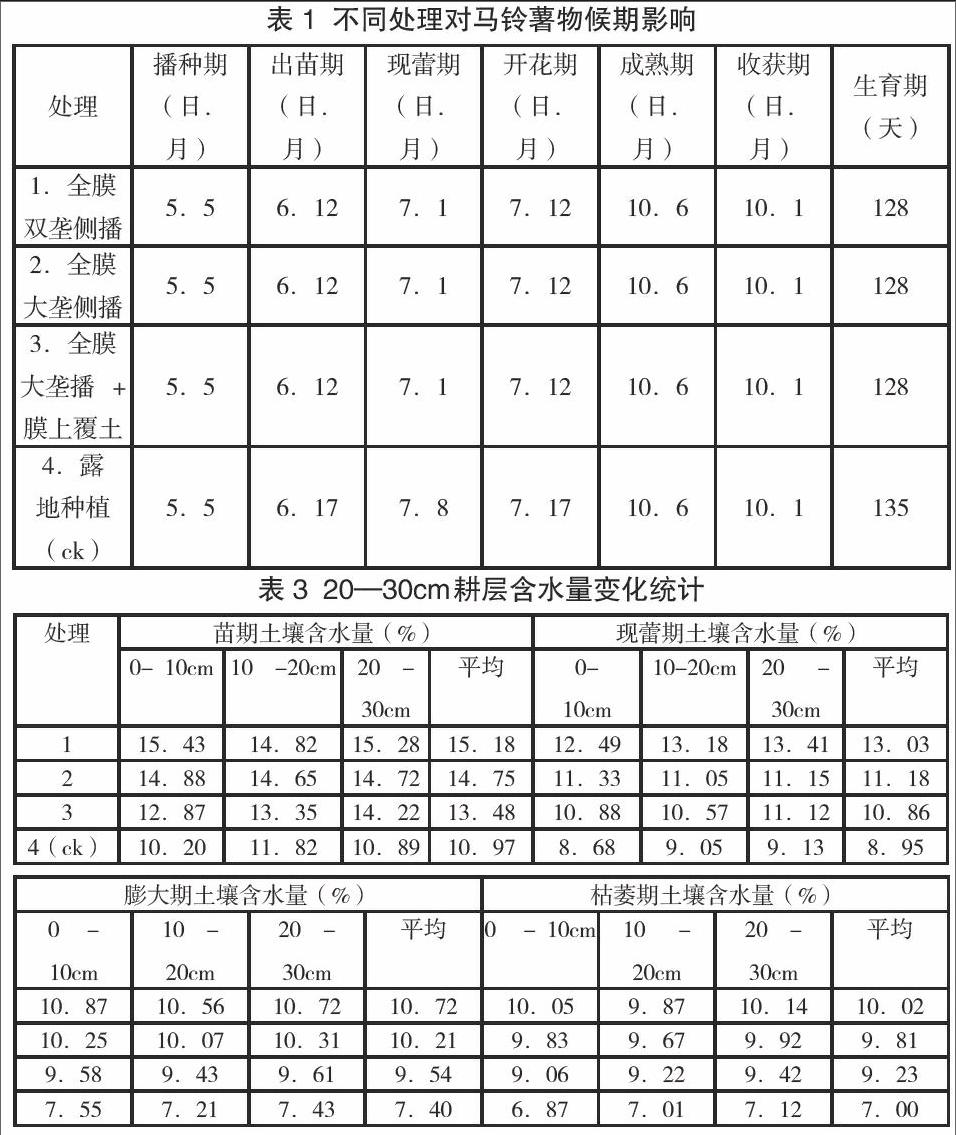

1.不同種植模式對馬鈴薯物候期的影響。由表1可見,不同覆膜方式(處理1、2、3)的馬鈴薯物候期基本一致。與露地種植相比,不同方式地膜覆蓋下馬鈴薯各生育時期均較露地推后,如出苗期、開花期均推后5天,現蕾期推后7天,生育期均較對照減少7天。

2.不同種植模式對馬鈴薯土壤含水量的影響

通過對各生育時期土壤20-30cm耕層含水量進行檢測(見表3),結果表明,地膜全覆蓋后,各處理在各生育期土壤含水量均比露地提高,其中全膜雙壟側播(處理1)模式在苗期、現蕾期、膨大期及枯萎期的土壤含水量均為最高,如苗期各處理土壤含水量比露地高2.51-4.21%,膨大期土壤含水量比露地高2.14-3.32%;其次為全膜大壟側播模式(處理2),全膜大壟播+膜上覆土模式土壤含水量最低。說明不同方式地膜全覆蓋具有較好的集雨保墑能力。

3.不同種植模式對馬鈴薯產量的影響。由表4可以看出,地膜全覆蓋可使馬鈴薯產量提高,其中全膜雙壟側播模式的產量最高為1580.8 kg/667m2,較露地增產122.3 kg/667m2,增產率為8.4%;其次為全膜大壟側播模式,較露地增產5.7%;全膜大壟側播+膜上覆土模式產量最低,較露地增產4.5%。

經對產量結果進行方差分析(見表4),區組間差異不顯著(F=4.62< F0.05=5.14),處理間差異極顯著(F=11.39>F0.01=9.78)。進一步通過新復極差法(見表6)對處理間差異進行多重比較,結果表明:處理1與處理2差異不顯著,但與處理3、4之間差異顯著;處理2與處理3不顯著,處理1與處理4極顯著。

三、結語

1.不同方式地膜全覆蓋下馬鈴薯的各生育時期均較露地推后,如出苗期、開花期均推后5天,現蕾期推后7天,生育期均較對照減少7天。

2.地膜全覆蓋可使馬鈴薯產量提高,其中全膜雙壟側播模式的產量最高,可較露地極顯著增產8.4%;全膜大壟側播模式和全膜大壟側播+膜上覆土模式產量次之,分別較露地增產5.7%,4.5%。

3.地膜全覆蓋的各處理在各生育期土壤20-30cm耕層含水量均比露地提高,說明不同方式地膜全覆蓋具有較好的集雨保墑能力。其中以全膜雙壟側播模式在苗期、現蕾期、膨大期及枯萎期的土壤含水量最高,集雨保墑能力最好,其次為全膜大壟側播模式,全膜大壟播+膜上覆土模式土壤含水量最低。