停下來,傾聽你的情緒

陳賽

低落情緒是進化選擇的結果,消除它不僅不可能,而且很危險。這樣一個進化的視角,要求我們耐心、明智地管理我們的情緒,學會容忍一定程度的抑郁,學會傾聽抑郁告訴我們的事情,按照符合進化本意的方式生活。

一個關于抑郁癥的積極模型

對于這個時代的抑郁癥,積極心理學之父馬丁·塞利格曼(Martin Seligman)曾經下過這樣一個診斷——“自我的失常”。

在一個個人主義猖獗的社會,人們越來越相信自己是這個世界的中心,在這個信念系統的支配下,人們所面臨的失敗常常讓人變得極其沮喪。與自我失常相隨而來的,是公共意識的消失。以前,當我們遇到失敗時,可以停下來,在意義和希望的精神堡壘中休養一下,重新思考我是誰。比如宗教提供了一種更寬廣的時空感,人在更大的視野中是如此渺小,個人的失敗也就顯得微不足道了。但過去半個世紀以來,人們對上帝、社區、國家以及家庭的信任已經遭到嚴重侵蝕。現在,當我們需要一個避風港時,卻發現原來那些舒適的沙發、躺椅都不見了,只剩下一個小小的、搖搖欲墜的小板凳——自我,而且是一個超大號的自我。除了將失敗歸罪于自我,我們別無選擇。

聽起來很有道理,但這個理論并不足以解釋抑郁癥的發病機制。因為在個人失敗之外,抑郁癥還涉及生物、心理以及社會的多重現實。無論科學家,還是心理學家,都沒能破解抑郁癥的復雜成因和治療方法。

在《深度:抑郁癥的進化起源》(The Depth:the Evolutionary Origin of Depression)一書中,喬納森·羅滕伯格(Jonathan Rottenberg)從進化論的源頭來審視抑郁癥,提出一個很有趣的假設——抑郁癥是一個人類動機的黑洞。

這種假設聽起來既陌生又矛盾,卻有著很強的解釋力——可以用來解釋抑郁癥流行的起源,以及為什么抑郁癥一旦生根就這么難纏(有四分之三的患者有終生復發的風險)。

羅滕伯格年輕時也曾患重度抑郁癥。“這種疾病奪走了我的心智,我的自尊,我的幾乎一切東西,由此,我對抑郁癥和它的頑強產生了新的尊重,以及想要理解它的強烈欲望。”他甚至徹底改變了自己的職業生涯,從一名歷史學家變成了心理學家。

羅滕伯格認為,之前關于抑郁癥的各種理論,最大的問題在于它們都是疾病模型——“因為抑郁癥如此令人不快,傷害性如此之大,很難想象還有別的考慮這件事情的方式。這些壞的東西一定是疾病。治療的邏輯也很簡單,消除潛在的缺陷(無論是低血清素,或者悲觀的思維),將抑郁從人的情感中剔除出去。”

這種疾病模型也制造了很多問題。一些患者不愿意求助,因為他們被貼上了“缺陷”的標簽。即使那些得到了幫助的人,也會一次次地被精神醫學體系重復告知:你是一個有缺陷的人。但對于自己為什么會有這些缺陷,卻永遠沒有答案。

所以,他認為,還有另外一種視角來看待這個問題。抑郁癥是一種情緒病,最核心的癥狀就是情緒低落。那就應該從情緒本身來看待這個問題。人為什么會有低落情緒?

從進化的視角來看,我們的身體是一系列的適應、進化的遺產,幫助我們在面對不確定和風險的狀況時生存和繁殖,但這并不意味著進化是完美的,事實上,再了不起的適應也有代價——更大的大腦給了人類更高的認知能力,但也增加孕婦生產的風險;直立行走解放了手,有助于打獵與制造工具,但也給脊柱增加了壓力,使背部更容易受傷。大部分哺乳類動物進化成了溫血動物,能在寒冷的天氣里捕獵,但它們也比爬行類動物需要更多的食物,有更多的挨餓和營養不良的風險。

情緒系統也一樣,是進化選擇的結果,有它的好處和代價。

情緒系統的進化優勢與劣勢關于低落情緒的進化優勢,有三種理論:

第一種,低落情緒有助于沖突中的焦慮,從而降級沖突——失敗者認輸而不至于戰死;

第二種,低落情緒是一種“停止機制”,阻止一個人追求一個不可實現的或者危險的目標;

第三種,低落情緒是決策工具,將我們置入“反思的心智”,幫助我們更好地分析環境,尤其是當他們面臨非常棘手的環境時。

在這三種理論中,任何一種都不足以解釋抑郁癥的成因,但三者放在一起的時候,我們就開始理解,為什么低落情緒會如此難纏——因為它在很多時候是非常有用的。

在心理學里,情緒是一個很重要的概念。羅滕伯格將“情緒”定義為“驅動行為向正確方向展開的內部信號”。聽起來很復雜,其實我們每個人都有很日常的體會——當一個人情緒好的時候,就會愿意做點什么事情,比如跟朋友出去玩;情緒不好的時候,就會不想動彈,想縮回去。可以說,情緒是行動的組織者和調節者。

高昂情緒鼓勵有機體展開行動,追逐獎勵;低落情緒則將焦點放在威脅和障礙上,并約束行為。當情況不大妙,目標不大可行時,低落情緒會暫停行動,確保有機體不做無謂的努力。在一個時間、資源和行動力都有限的世界里,進化出這樣一個機制對生存來說是很重要的。一只熊如果在一個干涸無魚的水塘里浪費太多時間是會餓死的。

當然,與動物相比,人類與情緒系統的關系更復雜。因為我們可以選擇根據情緒行動,或者無視情緒。我們可以告訴自己繼續追求一個正在失敗的目標,其結果就是人定勝天的意志與古老的情緒系統之間對峙。為了解決爭端,情緒系統該怎么做呢?它可以關閉動機,不僅一個動機,而且一系列動機。最終,當情緒系統勝利的時候,會導致動機的全面崩潰,包括疲倦、遲鈍,到最后躺在床上什么都不想干。在一個房間里,床是行為凍結最自然的場所,而躺在床上的人,不是因為缺乏動機和目標,而是動機過于強烈,以至于情緒系統就像一個黑洞,最終吞沒了所有的動機,使一個四肢健全的人完全爬不起床來。

這就引發出一個很重要的哲學問題:鍥而不舍的努力一定是好事嗎?西西弗斯一次次推石上山,是人類高貴精神的象征。但是,當低落情緒一次次警告你放手時,你應該聽從本能,還是聽從意志?我們從小就被教育要有高遠的志向,但太高的志向,也可能導致抑郁癥。

動物也會情緒低落,任何養過寵物的人都知道這一點。除了“負罪感”和“自殺念頭”之外,下面這只寵物狗具備了人類抑郁癥的幾乎所有癥狀。

人類癥狀 寵物癥狀

低落情緒 垂頭喪氣的姿勢

失去興趣/愉悅 玩耍減少,對食物和性的興趣減退

睡眠障礙 更少睡眠,夜里不安

負罪感 ——

活力低下 散步時有氣無力,不玩fetch

精神運動性癥狀/行動遲緩

無法集中精力 缺乏注意力,不能表演old tricks

體重與胃口變化 食量減退,消瘦

自殺念頭,自我傷害 ——

從抑郁情緒到抑郁癥的轉換,很少是無緣無故的,比如“失去”就是最常見的心理觸發因素,失去食物、失去伴侶、失去工作、失去愛人……比如這只叫奧利的寵物狗之所以表現出這些類似抑郁癥的癥狀,據作者分析,是因為它剛剛失去了同伴。

大猩猩不會說“我很悲傷”,但當一只母猩猩面對自己的孩子死亡時,她的身體與行為的變化與剛剛喪子的人類母親的反應是十分相似的,包括荷爾蒙變化(如類固醇分泌過高)、免疫系統受抑,以及生物鐘紊亂。

美國的研究數據顯示,人類四分之一的抑郁癥與喪親有關。痛失所愛,大概是最為普世性的悲痛。一個母親,懷胎十月,孩子卻夭折了。這時候應該停下來,思考一下下一步要做什么。低落情緒會逼迫她停下來,思考這個孩子對她來說意味著什么?現在孩子不在了,她應該如何繼續生活。這種悲痛,超越歷史,超越文化,盡管人類各種文化的儀式不同,但總是有這樣的停頓,給你有一段時間撫平悲傷、重估環境、避免重復過去的錯誤。

關于低落情緒的進化優勢,一個被反復驗證的理論是,低落情緒會讓人更好地分析環境。比如美國心理學家林恩·艾布拉姆森(Lyn Abramson)和勞倫·阿洛伊(Lauren Alloy)的實驗發現,情緒低落(并呈現一定抑郁癥癥狀)的人在評估對一個事件的控制權時更加精準,而情緒正常的人則傾向于高估自己對某個事件的控制度。澳大利亞心理學家約瑟夫·福加斯(Joseph Forgas)則發現,短暫的低落情緒會提高人的辯論能力。當實驗對象被置于負面情緒時(看十分鐘關于一個人死于癌癥的電影),對一個題目(比如提高學費、土著的土地產權歸屬)能做出更有說服力的論辯,因為他們處理材料的時候更加謹慎、懷疑和小心。

那么,低落情緒的代價呢?

最顯然的就是行動上的弱點。在不斷變化的世界里,行動力遲鈍,甚至癱瘓是要冒很大風險的,有可能被捕獵者吃掉,或者失去捕捉獵物的機會。情緒進一步低落,壓力荷爾蒙的過度釋放不僅對身體造成損害,還可能導致認知上的弱點。如重度抑郁癥患者常常陷入扭曲的負面思維里:“我罪孽深重”“我不配活在世界上”等,而這些扭曲的思維會導向自毀性的行為。

作者認為仍然有必要在“淺抑郁”和“深抑郁”之間做出區分——淺抑郁是有適應價值的,而深抑郁則是致殘性的精神疾病。

情緒是一個連續的譜系,而不是健康與疾病之間的兩分法。證據就在于,可能導致重度抑郁癥的諸多風險因素,如缺乏社會支持、高壓環境、不良睡眠習慣、憂慮型個性,與輕度抑郁癥的風險因素是一樣的。那么,在50度灰的譜系中,低落情緒到底是從什么時候從有益轉向危害的?對此,科學暫時無法給出答案。但羅滕伯格花了很大的篇幅談論抑郁癥的種子最初是如何種下的。

抑郁癥的種子是怎么種下的?

研究發現,大部分的情緒波動都是短暫的,外部壓力對情緒的影響通常不會超過一天。情侶吵架會迅速和好,朋友之間發火會很快道歉,屋頂漏了很快就修好。這說明兩件事情:第一,人是情緒的積極參與者,我們不僅能意識到糟糕的情緒,而且會主動修復,散步、聊天、聽歌、看電視劇,都是有效緩解壓力、平復情緒的方法。第二,情緒系統自帶抗壓性,它最關心的是下一步做什么,也善于放手。

但是,有三個互相關聯的觸發因素可能導致負面情緒持續積壓和沉溺:事件、個性,以及日常生活里的一些習慣。

第一,事件。現代心理學理論認為,如果能及時解釋,我們能更快地從一個壞事件中恢復過來。困惑的想法、復雜的感覺,是持續低落情緒的助力。事情發生的時機也很重要。很多研究發現,早期的生命創傷(身體、性虐待)為抑郁癥、焦慮癥的緩慢蔓延提供了溫床。

作者在書里提到一位叫簡的中年女人,長期患有輕度抑郁與焦慮,從小父親酗酒,13歲被鄰居猥褻,她不敢告訴任何人,害怕母親責怪,父親暴怒。“簡的焦慮和悲傷,是情緒系統的自然反應。在這個世界上,當一個孩子的首要一連對象——父母——在情感上無可觸及,也不能提供幫助,情緒系統就會一直預見(forward looking),壞事已經發生了,它還會再次發生。最好做好更壞的事情發生的準備。焦慮的情緒會一直存在危險(尤其在人際關系之中),悲傷的情緒會分析失去了什么,為什么會失去,作為未來更大傷害的防線。”

第二,個性。進化生物學家大衛·威爾森(David Sloan Wilson)說,就個性而言,進化并沒有一個適合生存的最優解。但很多證據表明,最傾向于抑郁的人格特質是神經質,性急、敏感、對芝麻小事緊張兮兮、操心過度等,大家可以腦補一下伍迪·艾倫的樣子。很多人都熟悉迪士尼動畫片里螞蟻和蟋蟀的故事:秋天來了,落葉飄零,勤勞的螞蟻都忙著為冬天儲糧,蟋蟀先生還無憂無慮地拉著小提琴,當冬天到來的時候,蟋蟀先生非常凄慘地餓著肚子,最后在螞蟻們的施舍下吃了一頓飽飯。高度神經質的人很像預言里的螞蟻,總是擔心未來會發生什么不好的事情,對于威脅很敏感,包括那些遙遠的、隱藏的、微妙的威脅。

第三,日常生活的習慣——即我們如何度過時間,如何關心身體和心情——都跟情緒有很大的關系。有一些習慣構建身體與精神資源,改善情緒;還有一些習慣則與進化的意志相悖,會導致情緒系統的嚴重失調。

情緒系統是進化相當天才的設計。它對很多與生存繁殖有關的線索都很敏感,比如日照,白天的時候動物會更警覺,更有活力,因為白天更容易找到獵物。同樣的道理,人們在冬天更容易體驗到低落情緒,北歐國家抑郁癥高發就與冬季日照時間短有很大關系。健康狀態也很重要,生病的時候,你的情緒會低落,這也是情緒系統在逼迫你慢下來,先等待身體康復。情緒系統對心理狀態也很敏感。考試考砸了,失戀了,或者工作出了問題,情緒系統都會有所反應,因為你處在一個尷尬的處境,必須先搞清楚下一步怎么做。

很多研究證明,現代生活的快節奏與重重壓力與身體的自然節奏、古老的情緒系統之間是相互沖突的。比如,我們得到的日照和睡眠越來越少,我們經常要為工作犧牲健康、犧牲休息時間,我們經常要遠離親人,在大都市里單打獨斗,而與之相對應的,是工業化社會里不斷升高的抑郁癥患病率。

更為反諷的是,抑郁癥在人類的嚴重程度遠遠高于動物,不是因為我們的缺陷,而恰恰是因為我們獨特的能力。抑郁癥從很多我們引以為豪的品質吸取營養,比如思考和使用語言的能力、自我省察的能力、堅持野心勃勃的目標傾向,甚至我們追求幸福的沖動。

比如情緒,就像所有的適應一樣,是在沒有語言和文化的情況下進化出來的。它的一個關鍵的特征就在于,它是在意識之外運行的。情緒唯一需要的能力是清醒的感覺和有意識的知覺,包括對痛苦和愉悅的感知,而這在所有的動物中都是存在的。但當人類談論情緒時,首先想到的是語言——我們很“生氣”,我們很“悲傷”,我們很“高興”。我們總是試圖用語言去解釋情緒,以及情緒出現的原因,但抑郁癥患者會覺得“悲傷”“消沉”,其實很難真正描述他們內在的情感與體驗。

盡管我們如此急切地想要解釋情緒,但其實普通人很難看到情緒背后真正重要的影響因素——從外部環境(食物、同盟、潛在的伴侶)到內部環境(疲勞、荷爾蒙水平、免疫系統),都可能導致情緒系統的變化。而我們告訴自己的關于情緒的故事,往往只是故事而已。比如我們假設自己感覺情緒低落,是因為我們工作進度落后了,但也許只是感冒剛好、身體無力;有時候我們無法為自己的情緒找到任何理由(不知道為什么,就是覺得情緒不好),只好依靠心理咨詢師幫我們找到原因。

小狗失去了同伴,它能做的,就是望著窗外,尋找同伴歸來的身影。我們卻希望依靠思考來走出情緒的困境,但常常事與愿違——一個制造意義的機器運轉過度,無時無刻不在對情緒低落這件事情進行解釋,最終變成一種思維反芻,為什么是我?為什么我的人生這么失敗?我們強大的自我省察能力令這一切雪上加霜:為什么我不能放下,為什么我這么無能?我們時刻意識到我們在努力改變情緒上的失敗。抑郁情緒每持續一天,我們對無力改變情緒這件事的挫折感就會增加一分。

再比如,人類很擅長設定目標,包括一些抽象的目標,比如幸福。越來越多的人將人生目標設定為“我要幸福”,但進化的目的從來與幸福無關,而是關于生存與繁殖。遇到喜歡的人,或者買了一輛新車,情緒系統當然會給予愉悅的獎勵,但這種愉悅不會持久。沒有人能夠永遠幸福,而那些以幸福為目標的人還在一直問,為什么我不能更幸福一點?尤其是當你看到朋友圈里那些更幸福的人,更完美的假期,你開始深切地感到失敗的痛苦,對幸福的追逐最終變成幸福的阻礙,而理想與現實之間的差距,則決定著你抑郁的程度。

但是,作者提醒我們,情緒系統是進化塑造的,要反抗它是很難的,但這并不意味著我們是情緒的奴隸。恰恰相反,正是因為情緒系統對如此多的內容敏感,意味著通往治愈有很多條路徑——改變思維圖景、改變事件、改變人際關系、改變與身體的關系(飲食、鍛煉、冥想或者以藥物改變大腦)。從這個角度來說,《深度:抑郁癥的進化起源》這本書是很積極的。我們也許無法改變個性,但可以調節日常生活規律;也許我們無法改變那些發生在我們身上的事情,但我們可以改變我們對它們的觀點。我們可以試著改變人際關系,或者學習更加寬容地對待低落情緒。我們還可以重新評估和調整目標。很多時候,抑郁癥患者無法逃離黑森林,是因為他/她不肯從一個已然失敗的目標中抽身(無論是失敗的婚姻,還是失敗的事業)。

如作者所說,但凡是最終從抑郁癥中走出來的,通常都對人生做出了重大的調整,這些變化使得他們對未來的威脅有了更大的抵抗力。從這個角度來說,這場疾病對他們的人生而言,是一場破壞性的重建。

抑郁自評量表(SDS)

請仔細閱讀每一條,把題目的意思看明白,然后按照自己最近一周以來的實際情況,對下面的20個條目按1-4級評分: ①很少; ②有時; ③經常; ④持續。

1.我感到情緒沮喪,郁悶。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

2.我感到早晨心情最好。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

3.我要哭或想哭。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

4.我夜間睡眠不好。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

5.我吃飯像平時一樣多。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

6.我的性功能正常。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

7.我感到體重減輕。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

8.我為便秘煩惱。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

9.我的心跳比平時快。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

10.我無故感到疲勞。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

11.我的頭腦像往常一樣清楚。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

12.我做事情像平時一樣不感到困難。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

13.我坐臥不安, 難以保持平靜。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

14.我對未來感到有希望。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

15.我比平時更容易激怒。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

16.我覺得決定什么事很容易。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

17.我感到自己是有用的和不可缺少的人。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

18.我的生活很有意義。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

19.假若我死了別人會過得更好。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

20.我仍舊喜愛自己平時喜愛的東西。 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

計分方式: 1. ①、②、③、④ 依次計1、2、3、4分; 2 . 第2、5、6、11、12、14、16~18、20題反向計分,即 ①、②、③、④ 依次計4、3、2、1分。

統計結果:總分(20個項目所得分之和):___;標準分T(標準分=原始總分×1.25并四舍五入取整數):___

抑郁評定的領臨界值為T=53,分值越高,抑郁傾向越明顯。53~62分為輕度抑郁,63~72分為中度抑郁,72分以上為重度抑郁。

焦慮自評量表(SAS)

請仔細閱讀每一條,把題目的意思弄明白,然后按照自己最近一周以來的實際情況,對下面的20個條目按1-4級評分: ①很少; ②有時; ③經常; ④持續。

1.我覺得比平常容易緊張或著急 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

2.我無緣無故地感到害怕 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

3.我容易心里煩亂或感到驚慌 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

4.我覺得我可能將要發瘋 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

5.我覺得一切都好,也不會發生什么不幸 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

6.我手腳發抖打戰 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

7.我因為頭痛、頸痛和背痛而苦惱 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

8.我感覺容易衰弱和疲乏 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

9.我得心平氣和,并且容易安靜坐著 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

10.我覺得心跳的很快 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

11.我因為一陣陣頭暈而苦惱 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

12.我有暈倒發作,或覺得要暈倒似的 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

13.我吸氣呼氣都感到很容易 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

14.我的手腳麻木和刺痛 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

15.我因為胃痛和消化不良而苦惱 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

16.我常常要小便 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

17.我的手腳常常是干燥溫暖的 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

18.我臉紅發熱 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

19.我容易入睡而且一夜睡得很好 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

20.我做惡夢 ①很少 ②有時 ③經常 ④持續

計分方式: 1. ①、②、③、④ 依次計1、2、3、4分; 2 . 第5、9、13、17、19題反向計分,即 ①、②、③、④ 依次計4、3、2、1分。

統計結果:總分(20個項目所得分之和):___;標準分T(標準分=原始總分×1.25并四舍五入取整數):___

T值越高,焦慮傾向越明顯。低于50分為正常,50~60分為輕度焦慮,61~70分為中度焦慮,70分以上為重度焦慮。

2013年6月25日,北京安定醫院的一名護士正在核對病人的治療單

2015年10月11日,北京安定醫院開展大型咨詢活動,咨詢內容涉及老年精神科、兒童精神科、情感障礙等方面

受抑郁癥影響的腦區

杏仁核:杏仁核是邊緣系統的一部分,是大腦深處的一組結構,與情緒有關,比如憤怒、愉悅、悲傷、恐懼和性喚醒。當一個人回憶帶有強烈感情因素的記憶時,比如害怕,杏仁核就被激活。當一個人悲傷或者臨床診斷為抑郁癥時,杏仁核的活躍程度更高。即便在人們從抑郁癥中恢復,這種活躍程度的增加依然存在。

丘腦:丘腦接收到部分感覺信息,并將其傳遞到大腦皮層的對應區域,從而指導語言、行為反應、運動、思維和學習等高級功能。一些研究表明,雙相情感障礙可能是丘腦的問題引起的。

海馬體:海馬體是邊緣系統的一部分,在處理長期記憶和回憶方面起著核心的作用。海馬和杏仁核之間的相互作用驗證了一句諺語,“一朝被蛇咬,十年怕井繩”。正是這部分腦區使你產生了恐懼感,當你面對有攻擊性的吠犬時,關于這一經歷的記憶會讓你在日后的生活中提防狗。一些抑郁癥患者海馬體較小,研究表明,持續暴露在壓力激素下,會損害大腦部分神經細胞的生長。

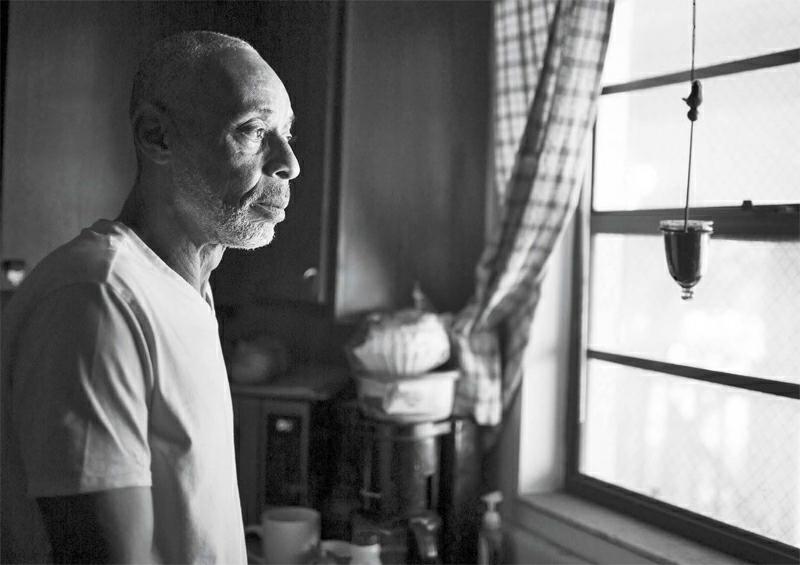

參加過“越戰”的美國老兵托馬斯在紐約家中,飽受抑郁癥和創傷后應激障礙困擾

積極心理學之父馬丁·塞利格曼

20世紀初期,英國一家醫院的醫務人員正在為抑郁癥患者進行電擊療法治療