傳統紙媒:敢問路在何方

文_本刊記者(發自湖北武漢)

傳統紙媒:敢問路在何方

文_本刊記者(發自湖北武漢)

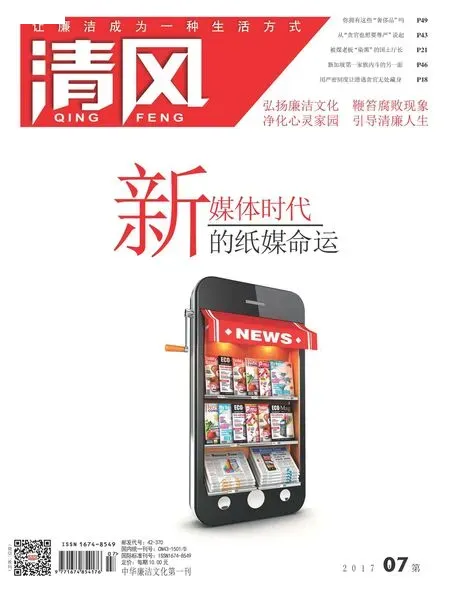

近年來,一些紙媒衰落使得媒體圈悲觀主義盛行。不少優秀的紙媒記者、編輯改行,或進入公關公司,或加盟某些NGO組織,或在自己過去從事的報道領域謀得一職。誠然,隨著數字媒體的飛速發展,傳統紙質媒體面臨著諸多的挑戰,即便是有些長期從事紙媒的業內人士,也對紙媒未來的命運表示擔憂。

然而,作為曾經輝煌鼎盛的紙媒是否真的會成為過去,這是今天每一個從事紙媒工作,或者對于紙媒依然看好的人很難繞過的問題。是依然堅守紙媒陣地,做精品、良品,還是順勢而為,謀求紙媒的轉型,用新技術打造新平臺,這儼然是一個未解,但確實是值得思考的命題。

“奢侈品化”是紙媒的新出路

紙媒必須從“大眾傳媒”的光環中走出來,逐漸縮小業務范圍,轉而投向“小而精”的領域。

“其實如今的紙媒與其說存在生存問題,不如說是存在發展問題,新媒體所塑造的受眾閱讀習慣,使得傳統紙媒必須尋求自身新的定位。”武漢大學信息管理學院博士徐某告訴本刊記者,他始終認為,今天的紙質媒體與其一味地埋怨新技術革新所帶來的媒體市場競爭與沖擊,不如理性地思考、討論紙媒應該如何發展,如何適應,如何轉型。近些年紙媒衰勢顯現,但不容置疑的是,在紙媒發展過程中出現的問題,最終還是需要靠發展來解決。

那么如何發展,各方爭論不一,盡管就眼下而言,紙媒的狀況不容樂觀,但好在很少有人認為要讓紙媒死掉。采訪期間,對于高校學院派的出版研究者而言,紙媒的奢侈品化成為不少人推崇的發展思路。“讓紙媒變成奢侈品”,這只是提供了紙媒發展的一種路徑。回首過去,不難發現,傳統紙媒原本是走的大眾化路線,他們追求發行量、印刷量,最終謀求廣告收益。

“而紙媒發展的奢侈品化路徑,則是謀求閱讀對象的小眾化、精細化,實現點對點的信息服務。就紙質而言,紙媒變成少數人買單的奢侈品,是可行的。”徐某坦言,從自己目前了解的紙媒行業發展動向來看,無論是從目前的市場環境、人力資源成本、生產經營支出等多個角度來看,紙媒很難再像以往那樣搞大而全的發展模式了。

換句話而言,作為曾經風光無限的紙媒必須從“大眾傳媒”的光環中走出來,逐漸縮小業務范圍,轉而投向“小而精”的領域。“關注領域的專而精,不再是以往的面面俱到,反而更有利于紙媒的發展。”陜西省某媒體記者張某說,比如像產品質量報,那么就只關注當地產品的質量,對老百姓身邊存在的產品質量問題進行及時播報,就是一個不錯的選擇,而完全沒有必要再去報道其他方面的信息。

“紙媒發展的奢侈品化途徑可以提升紙媒的辨識度,很容易讓某個報紙在特定的行業脫穎而出,這樣反而增強了紙媒與讀者的親和度。”張某表示,如今報紙的發行工作是報社最為頭疼的事,以前報社里發行部、廣告部是用人最多的部門,而現在要找廣告投放商則十分困難,主要是因為報紙受眾沒有特點。作為企業而言,無法將讀者的分類與自己的產品進行對接,以至于在報紙上投廣告的意愿不是十分強烈。

采訪期間,張某也表示:“如果有針對性地開展小眾化的精品報刊,則情況就不同了,現在有不少讀者追求生活品質,而高品位的讀者對閱讀媒介的要求是十分精細的,他們需要在這種外在的形式中,感受閱讀的愉悅和生活的愜意,這在我國一些一線大城市已成為趨勢。”它的定位是有品位、有情懷、有溫度的精品閱讀體驗,并時常還會舉辦豐富的文化活動,在那里與信息、資訊、格調親密接觸,與有文化的人面對面交流分享,是一個不錯的發展新動向。

“優秀內容”是紙媒的新出路

而要實現良好的新聞傳播效果,傳統紙媒是具有足夠優勢的,紙媒的閱讀方式也為傳統紙媒做精、做深新聞提供了廣闊的用武之地。

2016年8月23日,《新周刊》雜志主創做客2016年南國書香節時稱,新媒體的出現并不意味著紙媒的衰落,新媒體只是傳播渠道的更新,真正決定傳播力的是內容的質量。

眾所周知,面對一浪高過一浪的新媒體沖擊,作為中國社會有影響力的傳統紙媒——《新周刊》目前已經擁有多個微信公眾號,經營多年的官方微博擁有1500多萬關注粉絲。《新周刊》執行主編陳艷濤也曾表示,《新周刊》一向選擇擁抱新媒體,希望通過新媒體的方式把優質的內容傳達給讀者。

時至今日,我們仍舊不可否認的是,傳統紙媒具有做精、做深新聞的報道優勢。內容永遠為王,這是對讀者的承諾和媒體人的使命所在。自媒體快捷、海量的新聞,雖然能滿足人們一時的需要,但是其具有新聞碎片化的先天不足,我們因此很難通過新媒體熱衷于碎片化的信息推送,來深度挖掘重大新聞背后發生的故事、新聞背后的真相,滿足人們在求知求新的基礎上對求精求深的欲望。而要實現這樣的新聞效果,傳統紙媒是具有足夠優勢的,紙媒的閱讀方式也為傳統紙媒做精、做深新聞提供了廣闊的用武之地。

“我們不能忽視的是,傳統紙媒經過數百年的積累與沉淀,已經形成了相當成熟的新聞采寫、內容加工、深度發掘新聞價值等一系列獨特方式,作為傳統報人,他們中不乏崇高新聞理想的實干者,這點比新媒體具有突出的優勢。”一位長期從事紙媒工作的編輯劉某告訴本刊記者。

在本刊記者采訪過程中,一位從事紙媒工作十余年的記者說:關于報紙、雜志會不會逐步退出歷史舞臺,作為傳統媒體人往往在逃避這個話題,畢竟對于他們而言,從情感上來講,長期從事紙媒并具有新聞理想的人對印刷品總是難以割舍;然而不可否認的是,從理性的角度來看,紙質媒體轉型必然在這個時代發生,“盡管不會太快,但那一天終將到來”。

“媒體融合”是紙媒的新出路

對于一些傳統紙質媒體而言,推進新媒體與傳統媒體之間的融合進程,早已不是未雨綢繆的理想預案,而是當下傳媒競爭的必然要求。

“通過傳統紙質媒體與新媒體之間的融合、借鑒,可以很好地實現傳統媒體的順利轉型,這種模式并不是傳統媒體的消亡,也不是新媒體的一家獨大,而是雙方取長補短,利用雙方的優勢彌補彼此的不足。”湖南某高校從事新聞出版研究的教授汪某告訴本刊記者。

所謂“媒體融合”,是信息傳輸通道的多元化下的新作業模式,是把報紙、電視臺、電臺等傳統媒體,與互聯網、手機、手持智能終端等新興媒體傳播通道有效結合起來,資源共享,集中處理,衍生出不同形式的信息產品,然后通過不同的平臺傳播推送給受眾。

采訪期間也有人說,如今,在數字媒體飛速發展,并逐漸改變人們生活的機遇期,“誰先轉型,誰越主動”。對于一些傳統紙質媒體而言,推進新媒體與傳統媒體之間的融合進程,早已不是未雨綢繆的理想預案,而是當下傳媒競爭的必然要求。如2017年元旦,《京華時報》與《東方早報》均不再出版紙質版。京滬兩份知名都市報全面擁抱新媒體,不僅回應了媒體融合這一大的趨勢,加速了傳統媒體轉型的步伐,同時,也從側面說明媒體融合發展的緊迫性與必然性。

在推進媒體融合發展過程中,不少媒體機構重點整合功能重復、內容同質、力量分散的資源,優化配置,通過報網合一、臺網融合,努力讓所有資源流動起來,實現各種資源的互聯互通。從簡單的流程再造升級為機構重組、機制創新。而除了有的傳統媒體內部整合資源,有的媒體機構也在尋求對外的合作與共贏。如一年前,人民日報社與騰訊公司在北京簽訂媒體融合發展創新戰略合作協議,雙方約定圍繞“融合·創新”的主題,在內容、渠道、平臺、經營、管理等方面深度合作。2016年8月,新華社也推出了“新華全媒體”,試圖通過這種方式,把原來內部運行的新媒體系統升級為便捷、高效的開放式媒體融合平臺。

此外,在國內的期刊出版領域,一些期刊也開始突破常規。比如《三聯生活周刊》的客戶端“松果生活”計劃尋找1萬個“生活家”;通過這一客戶端,《三聯生活周刊》試圖致力于打造生活方式聚合平臺。而《中國國家地理》則創辦“掌途”客戶端,該客戶端提供旅游目的地導航、景觀介紹和使用者實時體驗評價等形式,為使用者提供一種全新的“導航+導游”服務。“以后的媒體將會是一個平臺型的媒體。這種媒體在功能上絕不僅僅是新聞傳播,而是一個集新聞傳播、用戶體驗、生活服務等多個功能于一體的優質聚合型平臺。”河南媒體記者劉某說。

無論通過什么樣的路徑實現傳統紙媒的發展,都必須根據紙媒自身情況來選擇,但是有一點可以肯定,紙媒必須改變過去的生產經營模式,必須重新定位自己的發展路徑,如果一味地固步自封,那么必然是“等死”。