潘天壽的文化自覺和自信觀潘天壽誕辰120周年紀念大展有感

□ 安遠遠

潘天壽的文化自覺和自信觀潘天壽誕辰120周年紀念大展有感

□ 安遠遠

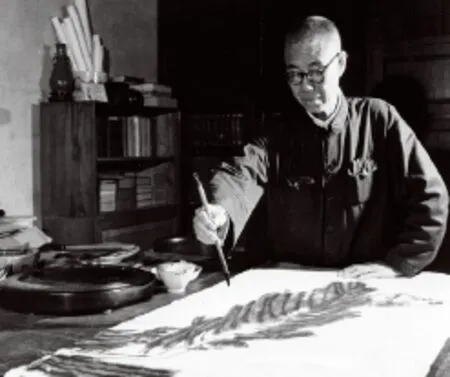

圖1 1961年 潘天壽于杭州景云村寓所止止室畫室

圖4 1964年 潘天壽在杭州華僑飯店作大畫光華旦旦

今年是潘天壽先生(圖1)誕辰120周年。5月,“民族翰骨—潘天壽誕辰120周年紀念大展”在中國美術館舉行。時隔20年,在同一場域里,我又一次感到了身心的顫栗和震撼!記得那是1997年3月,紀念潘天壽誕辰100周年展覽開幕式的前一天的半夜,當所有的布展人員離開之后,我獨自一人坐在展廳的地板上,靜靜地感受著大師的作品。漸漸地,我仿佛融進了畫面:松風從聳立的巨石上撲面而來、老水牛緩緩的游過(圖2)、蓮花荷葉在眼前搖曳,松濤陣陣,巨石嶙峋……那一刻,展廳里所有的作品都活了起來,動了起來,松風裹挾著我,使我的身心隨著周遭的一切緩緩升騰……那一刻,我迷失在潘天壽營造的世界中。

被震撼了,是很多人觀看“民族翰骨—潘天壽誕辰120周年紀念大展”最直接的感愛。這次展覽中,很多人表示面對原作,再讀相關的文獻以及潘天壽的畫論,回望他所處的時代,才能從中理解什么是骨氣、看到了精神、感觸到靈魂,若是沒有大規模在大空間里看過潘天壽的原作,只看印刷品,是無法理解這種感受的。

中國美術館圓廳開闊的空間才能和潘天壽作品中宏大氣勢相得益彰。在中國美術館展廳里看潘天壽作品,遠眺、俯瞰、近察,可以從不同的角度欣賞解讀。我們走到展廳的一頭,回頭眺望大師作品。這時萬壑松風飛瀑直下,水牛如山、山如水牛,體會畫面上的宏大氣象,不同距離和角度會有不一樣的強烈感受!近觀細看,畫面上每一個細節又都經得起推敲,筆鍵墨潤,趣味無窮。在展廳南墻上的丈二大畫《暮色勁松圖》(圖3)圖中松樹在塊壘石堆之上,看到瀑布仿佛能聽到水流砸下來的聲音,空白之處不著筆墨,反而使人看到了溝壑中的云霧。蒼松塊石線條遒勁,立在畫前或退遠再看,不僅能讓觀者目中有形,境界氣韻、其神可以暢懷,此景此情在畫面上亦實亦虛,亦真亦幻。

潘天壽把握大畫的能力令人驚嘆。這些巨幅畫作都是在地板上畫的,特別是那件1964年為慶祝國慶所作高3米、寬7米的《光華旦旦》(圖4),他在畫上題款:“卿云爛兮,糾縵縵兮。日月光華,旦復旦兮。一九六四年十五周年國慶,為作卿云歌辭意頌之。”畫面中充滿著勃勃生機和磅礴氣勢,眾人在畫前猶如在景物之中,從觀眾的背影拍攝這幅大畫,人影與筆墨疊影,成為畫中的一部分。恢弘巨制震撼人心!此時的我就覺得意境、精神、骨氣、境界,以及六法等傳統畫論里所有的東西,不再是一種名詞概念,而是變成一種直觀的生理感受了。

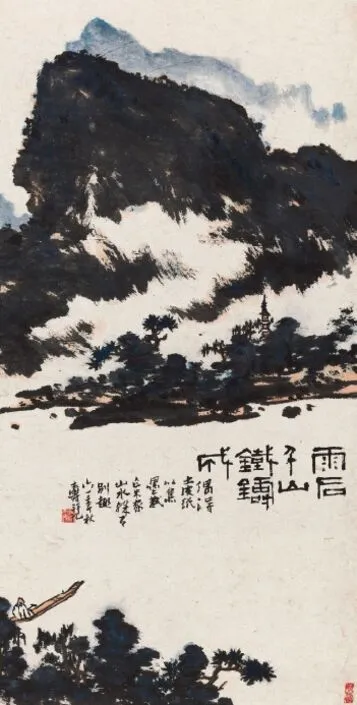

“中國畫以意境、氣韻、格調為最高境地。”無靈感,即無創造。無技巧,即無繪畫。故靈感為繪畫之靈魂,技巧為繪畫之父母。然須以氣血運行而生存之,氣血者何?思想意識是也。畫事須勇于“不敢”之敢。潘天壽是這樣說,也這樣做的,他繪畫立意在先,即是人們常說的先得詩情,再有畫意,然后是筆墨形式營造意境,他的章法布局、虛實疏密、筆墨語言、都是經過深思熟慮的。追求的是壯闊的意境和樸素的思想表達(圖5)。其視野可謂遠眺古今、俯瞰天下、近察內心;其境界至剛至柔、至臻至簡。呈現的是雄渾闊大的浩然之氣,亦是溫潤清新的時代新風。潘天壽一定是在博攬古今、融通中外才有了這如雄鷹一般居高臨下俯察一切的胸懷和氣度。

圖2 夏塘水牛圖卷

圖3 暮色勁松圖軸

圖5 雨后千山鐵鑄成

潘天壽的一生經歷的是祖國多災多難、戰事頻繁、運動無情,經歷了天翻地覆的巨大變遷。在時代大變局中,先生以一己之力發出振聾發聵的呼喊,用一支筆捍衛民族文化。面對災難困苦,他自覺的文化堅守、面對新時代的要求,他主動的責任與擔當。他把民族繪畫提到關乎民族、國家生存發展和民族精神振興的重要高度,用一生證明了他的視野的闊大雄強與境界的高古新奇。

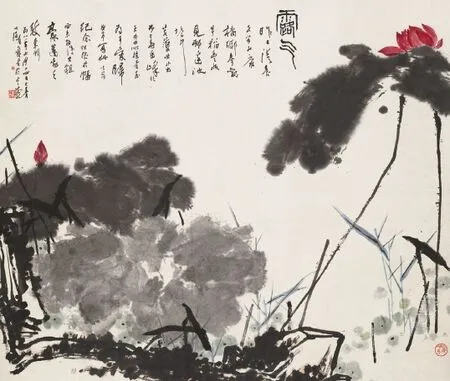

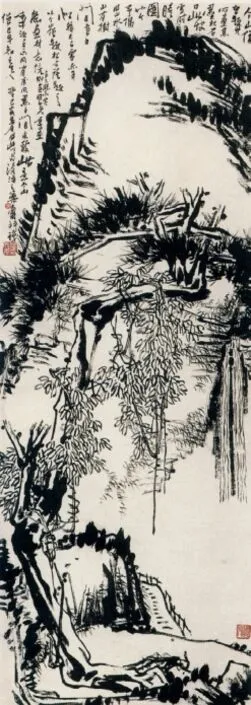

圖7 子露氣

面對時代的轉換,如何在繼承傳統的基礎上創新?這是每個真正的藝術家都要面對的問題。前些年在天津博物館“四王”展覽上,面對四王的原作,我意識到,以前批“四王”,應該不是“四王”錯了,而是把四王當成一個僵化的標準,進入了誤區,是后來的人學錯了。因此,對傳統的感知認識需要研習“真經”。潘天壽的學生說他每次到北京一定要去故宮看畫,他最喜歡八大的作品。他在仿八大山人的《焦墨山水圖》(圖6)中題道“個山僧曾題其所畫焦墨松石曰:此快雪時晴圖也。今予偶作山水,山間樹間寒白似積太古雪,亦可以個山僧題松石語題之,然畫材意境則全[不]同矣。原畫事須在不同間求同,黑白間求致,此意個山僧已早知之矣。癸巳炎暑作此,以為清涼之藥。”他非常推崇八大山人簡練明豁、剛柔相濟的藝術風格,對八大山人的運筆用墨做了認真的研究與體驗。但決不亦步亦趨,力求和八大拉開距離。他按自己的個性特征進行取舍,以達到自己需要的畫面效果。如果你也去看了最近正在故宮武英殿展出的四僧書畫展,你就能看到潘天壽的繪畫與四僧、吳昌碩等前輩藝術的一脈相承的關系。他對中國文化傳統的繼承(圖7),以及他在藝術中的創新,特別是他對四僧的學習,都如此清晰地呈現出來。這兩個展覽結合起來看,有助于我們理解傳統的發展和創新的來源,理解潘天壽在技中求道,繼承傳統的同時又如何創新;他如何面對著西方文化的沖擊,面對時代的劇變,在傳統與現代的夾縫中找到自己的創新之路……當這些精彩的畫面串連起來,就明白了從傳統到現代的血緣關系,也就看懂了他的作品中怎樣把西方的焦點透視融入到傳統國畫的散點透視里,也就讀懂了他被偉大的中華民族文化滋養的自信!

潘天壽40年代對國立藝專學生說“畫畫要用眼,又要用心。西畫用眼多,中畫用心多。”“蓋吾國文字之組織,以線為主,線以骨氣為質。由一筆而至千萬筆,必須一氣呵成,隔行不斷,密密疏疏,相就相讓,相輔相成,如行云之飄渺于太空,流水之流行于大地,一任自然,即以氣行也。氣之氤氳于天地,氣之氤氳于筆墨,一也。故知畫者,必知書。”潘天壽畫的松樹,其筆墨功夫非常強悍,每一幅畫中松都有強烈的品質性格,看了畫再去看每一棵老壯松樹,都能感到這是藝術高于生活的典型案例。長青的松柏是中國傳統君子品格的象征,歷代畫家都喜歡畫松,在潘天壽筆下,特別能體現出錚錚鐵骨雄邁剛勁的品格。他的詩句“樹如屈鐵山畫沙,筆能扛鼎騰龍蛇”來形容描繪松樹作品是十分合適的。他作品中的梅、竹、菊、荷乃至小草野花,都有“強其骨”的象征。

圖6 焦墨山水圖軸

潘天壽認為大畫要“放得開手,團結得住”,小畫要“會心四遠,小中見大”,兩者都需“得奇趣于畫外”。從他的創作中可以看到傳統文化的剛柔相濟、虛實相生、兼收并蓄的特征。如以寫生為基礎創作的《小龍湫下一角》、《雁蕩山花》(圖8)等山水松梅、野花小草的表現,其中的溪流蜿蜒、怪石林立,從遠到近,完全采用的西方焦點透視,顯得生動,逼真而親切。而遠景的概括,以咫尺中畫高山巨石,小草野花的細節描繪則采取了中國傳統繪畫中的散點透視。兩種透視系統用在同一畫面卻很自然的融合,一點都不突兀。這就是他的構圖意識與視覺感,為什么更符合現代人的審美趣味,為什么更具前瞻性了。

圖8 雁蕩山花

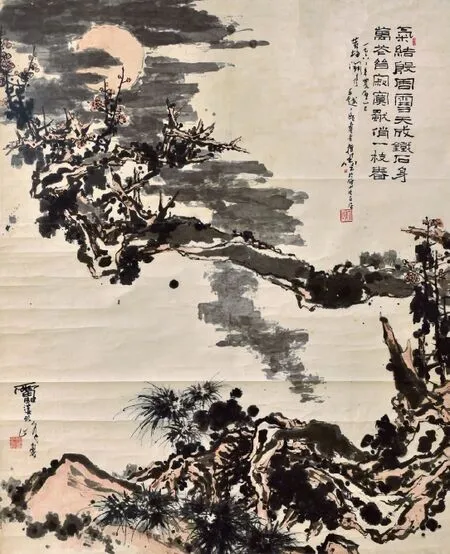

圖9 梅月圖

從清代高奇佩到潘天壽,指墨畫三百年才有了高度的審美突破,業界公認為潘天壽開辟了“追求變化多端和指墨特有的韻味”的國畫新風格。他說:“毛筆畫,筆到易,意到難。指頭畫,意到易,指到難。故指頭畫,須注意于意到指不到之間。”指墨畫“須以亂頭粗服之指趣,寫高華純樸之西子”。他要求學生一定是先畫好毛筆畫,否則不可以畫指墨畫。

潘天壽一生最后一幅指墨畫巨作《梅月圖》(圖9),題的詩句是:“氣結殷周雪,天成鐵石身。萬花皆寂寞,獨俏一枝春。”墨色掩映了圓月,老辣的指墨畫出的老梅如鐵虬龍般蜿蜒向著遮月的云端,幾朵梅花在寒夜中綻放,畫面詩意盎然卻氣氛凝重……此后,他的人生和藝術生涯便在文革的摧殘中結束了。

從1991年初次全面觀看潘天壽作品,到1997年參與潘天壽誕辰100周年紀念活動,再到今年再次參與120周年紀念活動,20余年的知識積累和閱歷增長后,我再次進入潘天壽的藝術世界,才更深地領悟了潘天壽藝術創造的不凡,理解了他以天下為己任的追求和畫后所包含的深意。潘天壽浩然大氣的藝術創作和思想,以及“雙峰峙立”的中國畫教育理論的提出,一切源自于中華民族傳統文化的自覺和自信。在世界藝術的大格局中,如何弘揚中國精神,如何傳承優秀的中國傳統文化,如何兼收并蓄、開拓創新,如何推動中華文化的發展,潘天壽的實踐與貢獻為我們做出了典范。

(責任編輯:田紅玉)

Pantianshou de wenhua zijue he zixin

An yuanyuan