從浦江到西安

——一對教師伉儷六十年的故事

◎文/韓勛

從浦江到西安

——一對教師伉儷六十年的故事

◎文/韓勛

上個世紀五六十年代,前蘇聯(lián)一部電影《鄉(xiāng)村女教師》在中國走紅,女教師瓦爾瓦拉扎根西伯利亞鄉(xiāng)村學校的故事,打動了眾多觀眾的心。我看這部電影的時間是在六十年代初,正上小學。我當時不知道的是,一對從上海華東師范大學畢業(yè)的教師夫婦,已經在西安45中學執(zhí)教好幾年了,他們的鉆石婚故事,那時才剛剛開始。

有道是,有緣千里來相會,這句話果真飽含讖語的意味。上大學之前,許宗華在杭州一教育部門工作,家在杭州。徐美之在上海一所小學教書,家就在上海人民廣場附近。若不是上海華東師范大學牽線,兩人這一生咋會相識?咋會有60年的美滿婚姻?解放之初,國家急需人才,華東師范大學從各地錄取了一批“調干”生,其中就有他們兩人。巧的是,他們同為1930年出生,同在生物系,同在一個班,有了這個機緣,兩個陌生人相識、相戀,最終走入婚姻殿堂。

1955年7月畢業(yè),他們是5月結的婚。之所以把結婚日定在畢業(yè)之前,我想應該是用結婚證書來堅定同命運、分配到同一單位的決心。果然,學校把他們分配到了同一個單位,只是從上海到了西北——咸陽無線電工業(yè)學校。

兩人學的是生物,而無線電學校并不開設這門科目,只好帶化學課。一年多以后,學校與西安一所學校合并。借著這個機會,他們找到西安市教育局,申請轉到普通中學教書,教生物課。這個當口,西安市第四十五中學校舍剛剛建好,正需要各科教師,當然更歡迎名牌大學畢業(yè)生,于是兩人隨心所愿,成為該校第一批教師。這是1957年的事。

四十五中位于西安東南方向觀音廟村附近,上世紀五六十年代格外荒涼。許宗華老師說,當時一到晚上四處不見人影,時有野狼、狐貍出沒。徐美之老師說,學校四周全是土路,泥濘不堪,如果下雨天做專訪,幾乎寸步難行,只能請兩位學生攙扶,走進一戶又一戶村民家。

最困難的是生活關。夫妻倆是南方人,帶著保姆到西安來。轉眼到了1960年,國家經濟困難,取消了每月供應百分之七十大米的“南方人”待遇,保姆也回了南方。第一次從糧站買回一袋面粉那一天,徐老師哭了,因為她無從下手,不知道該用面粉做什么飯。學校一位同事知道后,多次來他們家上課,手把手教徐老師和面、發(fā)面、放堿,蒸出了第一籠饅頭。一個禮拜天,徐老師想給全家人包頓餃子,不得章法,手腳忙亂,從上午忙到下午,把中午飯拖到了晚飯,直到天黑才吃上了餃子。

困難時期,方顯英雄本色。徐老師恪守職責精心備課上課自不必說,在全校師生吃不飽肚子那幾年,利用生物學知識,開發(fā)、制作“小球藻”,為師生增加營養(yǎng)。與此同時,帶領學生廣為植樹,美化校園及學校周圍道路,在學校校史上留下了光輝一頁。許老師因此先后參加了雁塔區(qū)、西安市、陜西省三級“群英會”,被評為省級勞模,如今仍享受相關待遇。

星轉斗移,時光如梭,轉眼到了2015年,許、徐兩位老師結婚整整六十年,從教整整六十年。兩個甲子重疊,堪稱人生大喜,人生大典,兩位老師撫今追昔,感慨萬千。許老師說,當年的艱難困苦都過去了,我最深的感受是,感謝大西北接納了我們,感謝學校領導、同事對我們的關心照顧,也感謝學生以及學生家長對我們的真摯友情。“當年我做家訪,語言溝通不大順暢,但我能感受到家長的純樸與熱情,這份感情我一直銘記在心。”這對教師夫婦念念不忘的是,“文革”當間,校園風雨飄搖,教師自身安全難保,是觀音廟村一位學生把他們一家接到村里,一住兩年,度過了那段動亂歲月。

真真是應了“桃李不言,下自成蹊”這句話,兩位老師當年的學生也都六七十歲了,老了,但老學生一時一刻也沒有忘記老師付出的心血汗水。趁著老師夫婦結婚、從教六十年的大好機會,他們發(fā)起、組織了隆重的慶典儀式,為老師夫婦祝福,為老師夫婦喝彩。

慶典儀式上,學校第一任校長、教師代表、學生代表分別發(fā)言,熱情洋溢,場面感人。教師夫婦的大女兒許祖玲也在儀式上朗誦了獻給父母的詩篇:

心念浦江六十年,

義釋長安一甲子。

華師牽手情初結,

曲江并肩盟歲月。

三十余載勤耕耘,

芬芳桃李念師恩。

相攜人生伴白首,

鉆石璀璨伉儷情。

詩只有八句,但是時間跨度很大,內容很豐富,涉及到父母一生的幾個主要節(jié)點,勾勒出父母平凡而高大的形象。

到今年,兩位老師都是近90歲的人了。最近我去他們家拜訪的時候,見兩位除了腿腳不大利索、患有輕微心血管疾病外,身體還都不錯。許老師深思熟慮,言語較少,徐老師則是快人快語,精神矍鑠。六十多年前,他們不遠千里來到西安的時候,只有兩個人,如今女兒、孫子濟濟一堂,人口翻了十倍,整整二十口人,一個幸福的大家庭。

退休后的生活悠閑而寧靜,家里常年訂有《西安晚報》,從中獲取西安最新的變化與動向。許老師不忘舊業(yè),經常翻看生物學方面的書籍。徐老師仍沒有放棄一生的愛好,喜歡閱讀歐美經典小說,《基督山伯爵》《傲慢與偏見》《亂世佳人》《簡愛》等,都是她手邊的讀物。她說她中學畢業(yè)于上海一所教會學校,英語是拿得起放得下的,年輕時看英文原版電影、小說都沒有問題。前兩年,附近一打工者的孩子英語較差,徐老師還義務輔導他一兩年,最終孩子的英語取得了不錯的成績。

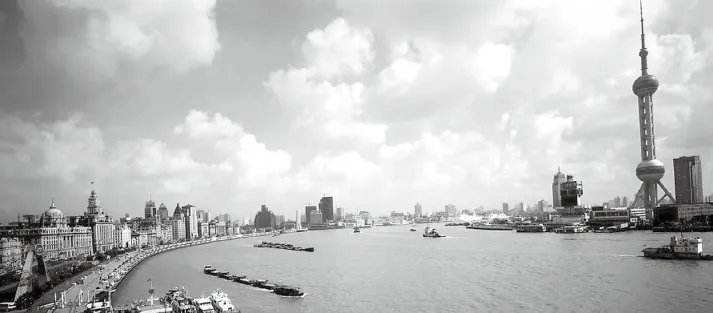

一別上海六十年,今天的上海是什么模樣?2015年,由兩個女兒陪同,兩位老人回到了南方,前后二十天,游覽了上海、南京、杭州、寧波、舟山等地,回到了他們曾經居住、學習、工作的地方。看到家鄉(xiāng)的變化,他們就會聯(lián)想到第二故鄉(xiāng)西安的變化,感到特別的欣慰和自豪。西安的發(fā)展變化中,有他們的貢獻,有他們的鉆石婚經歷。兩位上海大學生扎根大西北的故事,也永遠留在了古城的記憶之中。