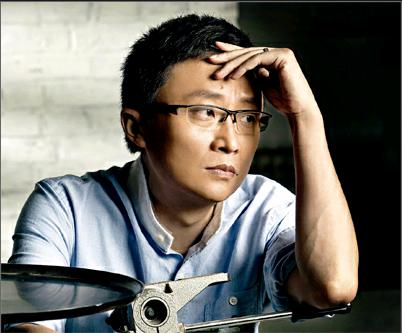

導演沈嚴:我沒為羅子君吶喊

趙曉蘭

他執導的《我的前半生》《中國式離婚》等劇都獲得高收視率,引發關于婚姻、職場話題的熱議

畢業于北京電影學院,著名電視劇導演、廣告人,代表作有《中國式離婚》《我們無處安放的青春》《辣媽正傳》《中國式關系》《我的前半生》等。

采訪導演沈嚴前,他的助理善意提醒《環球人物》記者,最好回避一下關于“改編”的問題,大概是怕引起導演不快。沈嚴執導的電視劇《我的前半生》播出之后,關注度節節攀升,有人追劇追得如癡如醉,也有人不斷圍攻吐槽。對亦舒原著的大幅度改編就是“槽點”之一。作為香港言情小說“教母”,“師太”亦舒的粉絲力量自然不可小覷。

但沒聊幾句,沈嚴自己就大大方方地談起了這個問題。“作為導演,肯定是認劇本,而不是拍原著。”在他看來,改編最難的就是“落地”,為此一定要放開思維。一個發生在上世紀80年代香港的故事,被挪到了今日之上海,此時此地,自然早已不同以往。

采訪之時,沈嚴已身在《凰權·弈天下》劇組,新一部古裝IP大戲正緊鑼密鼓地拍攝,但他仍密切關注著正在熱播的上部戲。沈嚴最近在電視圈可謂炙手可熱,一個月前,他剛憑借《中國式關系》與導演劉海波一起獲得上海電視節白玉蘭最佳導演獎,如今又憑借《我的前半生》收獲了一張漂亮的成績單,“反響這么熱烈,真的沒想到”。

女性的職場進階與情感選擇

《我的前半生》開篇就走了一步“險棋”。電視劇要講述的是一個關于女性獨立與自我成長的故事。它“欲揚先抑”,一開始將女主角的人生摁入谷底,然后再讓她破釜沉舟、觸底反彈。

于是在前幾集里,它從方方面面給觀眾展現了一個非常令人生厭的女人:馬伊琍飾演的羅子君是一個錦衣玉食的全職太太,不通人情世故,完全以自我為中心。她的日常就是流連于商場、美容院,并不時地在朋友圈里曬曬自己的高檔消費與“幸福生活”;她像個私家偵探一樣密切關注老公,對婚姻嚴防死守,緊盯老公身邊的各種女性,卻完全體會不到老公在外的壓力,也感覺不到老公身上、情感上發生的細微變化;她可以因為捕風捉影的猜忌闖進老公的公司,在大庭廣眾下大罵女同事“狐貍精”,讓老公顏面盡失;而她還理直氣壯:為了婚姻,教養什么的,簡直不值一提!

這樣的女子,不僅丈夫嫌棄,小三插足,婚姻一敗涂地,還被觀眾討厭。一般來說,讓自己的主角受到觀眾認同,繼而產生代入感,是電視劇最普遍的觀看心理,《我的前半生》未免把自己的“女一號”黑得太慘了一些。于是,觀眾紛紛懷疑,這樣一位顛覆常識的女主角,如何在之后的劇情里撐起大局。

但是沈嚴非常清楚自己在干什么,這種強烈的戲劇性與反差正是他所追求的。他堅信,《我的前半生》能在后面的劇集里,像女主角那樣為自己扳回一局。

果不其然,隨著情節推進,電視劇不斷拋出新的亮點與話題。觀眾的注意力也隨之轉移。他們關注子君由一個全職太太進入職場,一路成長、蛻變,成為一個能夠自食其力的人;關注子君與靳東飾演的“職場領路人”賀涵的情感變化;關注女性在事業與愛情間的抉擇;關注中產家庭的婚姻困局……

在沈嚴看來,這些話題之所以如此牽動人心,引發網友的熱切討論,很大程度上歸功于馬伊琍、袁泉、靳東、吳越等演員對角色的成功塑造,“我想借子君這條主線,展現都市生活中各階層人的生存狀態,金領、白領、藍領……”

作為一部都市情感劇,《我的前半生》在很多方面不落窠臼、反“套路”。比如在主要人物從事的行業方面,選擇了相對冷門的咨詢業。正式拍攝前,沈嚴還與主創們對該行業進行了精細地調研,演員們在拍攝前也進入相關公司進行體驗、采訪。劇中男主角賀涵的許多金句,被網友收集成一部職場進階教科書:

“你一定要做到可以取代任何人,然后再考慮做到,任何人都不可以取代你。”

“即使是吃飯時間,也要有效地利用起來,去做點什么或者學點什么。”

“身在職場,實戰之前,必須預演,以排除一切意外的可能。”

熱播劇之所以能成為熱播劇,不僅有收視率,還得有口水仗。《我的前半生》引發的最大爭議就是子君是不是成長了?一些女性主義者質疑,子君自始至終都沒有離開男人而獲得真正的“獨立”。還有很多全職太太看了這部劇后很緊張,認為這部劇在告訴大家,只有自己掙錢,女人才有尊嚴和自主。

沈嚴說:“我深知照顧家庭與在外打拼同樣辛苦。婚姻出現問題根本不在于太太是否全職,而是因為偏見,以及夫妻雙方一些思想、意識的距離。”沈嚴說自己并非一名女權主義者,“女性不必那么極端地宣揚自己的獨立性,并不是說在社會中找到自己的位置,才能在情感關系中占據制高點。我不覺得這部劇是在為女性吶喊,我只想站在平等的立場上,探討現代都市中的兩性關系。”

一支廣告打動陳道明

婚姻、家庭、社會變動中的倫理情感,這些議題在2004年沈嚴的第一部電視劇《中國式離婚》中就顯露端倪了。或者更早一些,在他早期的職業生涯中,這些元素就已經貫穿。

沈嚴是北京電影學院導演系87級學生,同屆同學有導演管虎等。大學畢業,當時的影視劇市場遠遠沒有今日之火爆,機會難尋,他于是南下廣州,加入廣告行業謀生。沈嚴在這行打拼了10多年,創作了好幾百支廣告,成為中國廣告行業里數得上的代表人物之一。

他的成名作是那支婦孺皆知的“雕牌牙膏”廣告。廣告以小女孩的視點開始,“我有新媽媽了,可我并不喜歡她”。接著穿插牙膏、微笑的臉、潔白的牙齒、彎彎的月亮等鏡頭,最后小女孩旁白:“她好像也沒那么討厭”……在短短30秒內,有緊張的人物關系、心理沖突,有意象的貼合、溫馨的家庭生活畫面,還有矛盾的化解和劇情的反轉,非常務實、親切而具說服力。

雖然獲得了許多國內外的獎項,在業內奠定了地位,但廣告拍多了,一來沈嚴感到自己陷入重復的思維模式,越來越難以突破自己;另一方面隨著市場經濟深入發展,廣告主的要求越來越苛刻,廣告行業成為年輕人的天下。為了延長職業生涯,沈嚴開始謀求新的機遇。正在這時,演員陳道明和他的經紀人王京花將沈嚴推薦給了《中國式離婚》的制片人。endprint

“陳道明可以說是我的恩師”,至今沈嚴提到這位實力派演員,仍充滿敬意與感恩。兩人結識于“利郎男裝”的廣告,之后又通過一系列合作,建立起對彼此的信任。執導《中國式離婚》,沈嚴以“沒有拍過任何長片的廣告導演”身份,與陳道明、蔣雯麗、呂中等高配置的班底合作——他的電視劇導演生涯一開始就有了令眾人羨慕的高起點,但同時也讓他感到了前所未有的壓力。

“原本一直覺得自己在調控攝影機,對于現場的控制力等方面還是有把握的,但電視劇的體量真的比廣告大多了,從精神到體力,都需要更多投入。面對一個龐大的團隊,從演員、幕后人員到投資人,除了專注創作,還要協調各種關系。拍到一半的時候,我都快支撐不下去了,幸虧身邊的一幫兄弟支持。”

最終沈嚴不負眾望。《中國式離婚》聚焦婚姻中一些隱秘的角落,展現一對夫婦從相愛、冷漠到彼此傷害的過程,揭開了一紙文書掩蓋的婚姻關系中的種種不堪。沈嚴拍出了一種殘酷的真實感,電視劇獲得了好口碑。

此后,沈嚴并沒有急躁冒進,直到3年后,才拍出自己第二部電視劇作品《我們無處安放的青春》。為了追求理想的畫面效果,這部電視劇仿效電影,用全膠片拍攝。有觀眾評價,“就鏡頭語言而言,堪稱中國最好的劇集。”沈嚴說:“我希望拍完每一部作品,都可以驕傲地告訴別人,‘這是我干的活!我不著急,可以慢慢準備,業余時間就拍些廣告,直到挑到好的劇本。”

在沈嚴看來,“走心”的劇本就是成功的一半,他后來執導的《手機》《辣媽正傳》《中國式關系》,這些口碑與收視俱佳的好劇,都脫胎自好劇本。其中,2016年的《中國式關系》繼續了他的“中國式”系列,講述了陳建斌飾演的體制內官員馬國梁因緣際會離開官場,轉戰商場打拼的故事。電視劇以他為主線,見證了體制內外各種有形無形的關系網絡,直面中國式的人情關系,在犀利中見溫暖,于幽默中見智慧,但這一切仍包裝在一個家庭糾紛與都市情感的故事外殼之下。

“10多年來拍攝這些現實情感劇,您鏡頭下的人物發生了一些什么變化?”記者問他。沈嚴回答道:“很多人類情感的主題是亙古不變的。但這些年,時代發生了一些變化,價值更加多元,情感關系看似更不穩定。不過,當這個階段過去,壓抑的情感被釋放了,一波離婚潮也經歷過了,物極必反,我感覺如今的人更趨于回歸家庭。”

電視劇最重要的是故事與演員

演藝圈里不乏個性十足、以自我為中心的人。在交流過程中,沈嚴給記者的印象都是謙遜平和的,但在平和中也透著一股力量與堅持。他將自己定位為一名職業導演,“從嚴格意義上來說,我生產的是商品而非藝術品”。“藝術家通常可以直面人生,直面自己的窮困,直面別人的咒罵”,而他懂得妥協,會迎合市場與觀眾,雖然有時仍會伸出犀利的觸角。

拍攝時,沈嚴倚重演員,給他們最大限度的自由,“演員是導演思維最直接的傳達者,所以導演必須理解演員,理解自身與演員休戚與共的關系。”他的導演生涯中不乏與明星大腕合作的經歷,“他們就像武林高手,跟他們過招會帶給我很多東西。”比如《手機》中的王志文,對于劇組、服裝、道具、燈光的要求達到了苛刻的程度。現場情境只有達到了一種“真實的假定”,他才能奉獻出真實的表演。“但只要達到這些要求,他就能聽取你的意見,完全不像傳聞里那么不好合作。”

又比如老搭檔陳道明,“他其實不像媒體形容的那么高冷、嚴肅,在片場他是一個非常具有娛樂精神的人,很會活躍氣氛”。這一次,陳道明在《我的前半生》中友情客串,出演經營一家類似“深夜食堂”日本料理店的老板,劇中人物的情感戲都在“食堂”這個場景中發生。接到這個角色,陳道明反復和沈嚴探討了兩個問題:第一,這條游離主線的人物線索是否好看;第二,它是否會太好看,以至于搶戲。這兩個問題顯示出他的專業性與氣度,讓沈嚴非常感動,最終陳道明的角色為《我的前半生》增添了另一種色彩。

圈里人都知道,電視劇導演難干,既需要主持大局,也需要穿針引線。好在多年的廣告生涯,教會了沈嚴傾聽,也教會了他想盡辦法去說服。他說:“廣告與建筑非常像,有內部結構,也有外部質感,成熟的廣告導演腦子里充滿技巧和方法,讓結構合理,讓畫面吸引眼球。”比較起來,電視劇導演最重要的素質還是講故事的能力,因為到頭來,大部分觀眾在意的還是劇情好不好看。

沈嚴說自己比較喜歡知識分子、小資情調的題材,對于那些夸張、惡搞、熱鬧的題材不感冒。至于角色,他毫不諱言自己偏愛模糊、曖昧的角色,比如《手機》中的嚴守一,折射著中年男人的精神危機,而“太過黑白分明的角色,實在很無趣”。拍《中國式關系》時,有一次他和陳建斌發生爭吵,因為沈嚴不愿意給劇中人物下道德評判,總想著要為負面人物找一些人性化的出發點,所以角色總是在糾結、搖擺,陳建斌說他,“你這是拍藝術電影,不是拍電視劇”。“我覺得他說得有道理”,沈嚴聽取了他的意見。

總有人問沈嚴想不想拍電影,畢竟比起電視劇,電影更能突出個人化的風格。但他說:“一直以來都是機會帶著我走,我沒有刻意追求突破與轉型。”正如他的作品,不求花里胡哨、出人意表,惟求精確、務實與落地。endprint