聚磷酸銨微膠囊的制備及性能研究

陳 琦,王 灝,陳貴軍,王瑞菲,岳 濤,邢文國,馮維春*

(1.山東艾孚特科技有限公司,山東 鄒城 2375171;2.山東省水相有機合成及高效清潔分離工程技術研究中心,山東 濟南 250014)

聚磷酸銨微膠囊的制備及性能研究

陳 琦1,2,王 灝1,2,陳貴軍1,王瑞菲2,岳 濤1,2,邢文國1,2,馮維春2*

(1.山東艾孚特科技有限公司,山東 鄒城 2375171;2.山東省水相有機合成及高效清潔分離工程技術研究中心,山東 濟南 250014)

采用原位聚合法以聚氨酯(PU)為外殼包覆聚磷酸銨(APP),制備了PU-APP微膠囊,通過溶劑、用水量、催化劑及原料配比等單因素考察,確定包覆的最佳工藝條件:在常溫下,以水作溶劑,自制催化劑大分子樹脂X-L-Y的催化作用下,水與APP質量比為3:1,1,2-丙二醇與甲苯-2,4-二異氰酸酯(TDI)物質的量比為1:1,PU與APP質量比為1:6。通過紅外光譜(FTIR)、粒徑分布和熱重(TG)等對PU-APP的性能進行研究,結果表明,PU-APP微膠囊包覆完全,耐水性顯著提高,且與APP相比粒徑分布更窄、燃燒后殘炭量更高,成炭效果更好。

聚磷酸銨;原位聚合法;聚氨酯;微膠囊

近年來,隨著含鹵阻燃劑環保和安全問題日益突出,環保高效、低煙低毒的無鹵膨脹型阻燃技術的研究越來越受到關注[1]。聚磷酸銨(APP)是目前阻燃體系中應用最為廣泛的酸源。然而,APP存在熱穩定性不足,在水中易遷移、析出和耐水性差等缺點。為了克服現有酸源的不足,一方面,可以通過制備高聚合度(聚合度>1000)的APP[2]或合成新式酸源,如三聚氰胺磷酸鹽和磷酸三聚氰胺硼酸鹽[3]來實現;另一方面,通過微膠囊包覆APP降低其水溶性,改善與基體樹脂的相容性。目前,用于包覆APP的材料主要有三聚氰胺甲醛樹脂、脲醛樹脂、聚氨酯樹脂、環氧樹脂和硅油等[4-11]。微膠囊化可以有效改善酸源的耐水性、相容性和熱穩定性,但現有的微膠囊制備方法過程復雜,包覆效率低,且溶劑、催化劑等雜質不易清除。因此,一種適合大規模工業化生產的新型的膨脹型無鹵阻燃劑的開發迫在眉睫。

本文主要以聚氨酯為原料,采用原位聚合的方法,對聚磷酸銨進行包覆制備PU-APP微膠囊,經紅外光譜、粒徑分析及熱重等分析結果表明,PU-APP微膠囊包覆完全,耐水性能和阻燃性能顯著提高。通過考察溶劑、水用量、催化劑、單體種類、原料配比及聚氨酯樹脂加入量等因素對包覆后的PU-APP微膠囊的性能的影響,確定制備的最佳工藝條件。

1 實驗部分

1.1 試劑與儀器

APP,工業級,結晶Ⅱ型,聚合度大于1000,平均粒徑10 μm左右;甲苯-2,4-二異氰酸酯(TDI),優級品,含量≥99%;催化劑(有機胺類),自制;1,2-丙二醇,化學純。

FA1104型電子天平;PE-983G紅外光譜儀;SHB-Ⅲ型水循環多用真空泵,DZF-6090型真空干燥箱;TA-Q5系熱重分析儀。

1.2 PU-APP微膠囊制備方法

室溫下,在配有攪拌、溫度計的反應器中加入420 g去離子水、18 g 1,2-丙二醇和1 g自制催化劑(X-L-Y),然后再加入140 g APP,機械攪拌分散均勻,使APP顆粒表面被催化劑和水溶性多元醇包圍;向上述分散體系中滴加42 g TDI,滴加時間1~2 h,滴加完畢在室溫下繼續反應1~2 h,然后抽濾、洗滌、干燥后即得PU-APP粉末。

1.3 PU-APP溶解度測定方法

準確稱取10 g微膠囊包覆聚磷酸銨置于100 g去離子水中,在25℃下攪拌1 h,離心沉降,取上清液50 mL干燥至恒重,稱重為W g,可得樣品在25℃下的溶解度為2W(g/100 mL水)。

2 結果與討論

2.1 紅外光譜分析

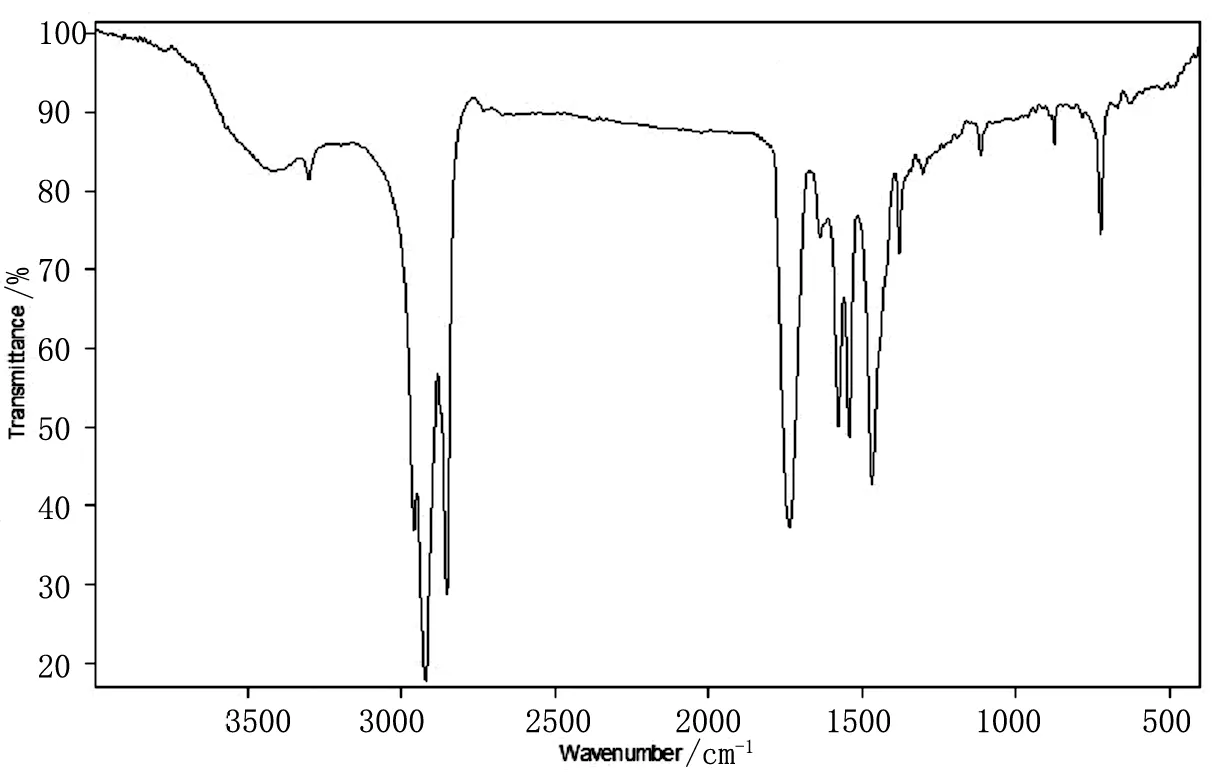

圖1是PU-APP的紅外光譜圖。

圖1 PU-APP紅外光譜圖

Fig.1 Infrared spectrum of PU-APP

從圖1可以看出,2300~1900cm-1范圍內沒有吸收峰,不存在累積雙鍵N=C=O的伸縮振動,說明TDI中的-NCO完全參與了反應;在3640cm-1左右不存在O-H伸縮振動吸收峰,意味著1,2-丙二醇中的伯-OH和仲-OH都參與了聚合反應,聚氨酯分子鏈中有支鏈存在;另外在3300cm-1和722cm-1處有仲胺-NHR的N-H伸縮振動吸收峰和N-H面內彎曲振動吸收峰,1400cm-1處有-NHCOO-的C-N伸縮振動吸收峰,1300cm-1處有-COOR的C-O-C不對稱伸縮振動吸收峰,1700cm-1處有-NHCOO-的C=O伸縮振動特征吸收峰,吸收強度大,說明生成了聚氨酯,APP被包覆。

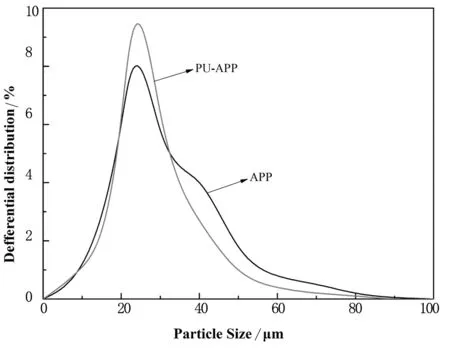

2.2 粒徑分布

圖2 為APP與PU-APP顆粒的粒徑分布圖。

從圖2可以明顯看出,APP的粒徑分布要寬于PU-APP。其中,PU-APP的平均粒徑為21μm,略小于APP的23 μm。更窄的粒徑分布與更小的平均粒徑有利于PU-APP更好的分散在聚合物基體中,從而賦予其相對更好的阻燃性能和耐水性能。

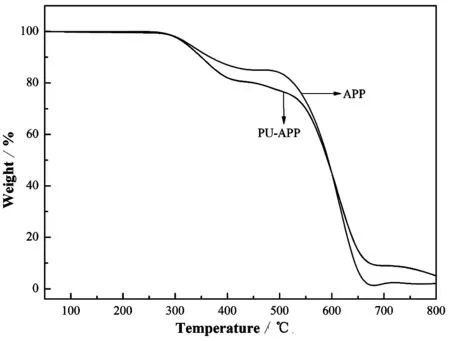

2.3 熱重分析

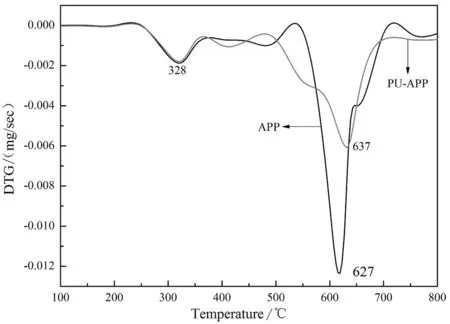

圖3和圖4分別為APP和PU-APP的熱降解TGA與DTG曲線。

由圖3和4可以看出,APP在空氣中的降解可分為兩個階段。第一階段從275℃開始,到510℃結束,質量損失率為19.6%。在這一階段的熱解產物主要為NH3,H2O以及交聯的聚磷酸等;第二階段發生在510℃以上,第一階段分解產生的聚磷酸進一步分解生成磷的氧化物,在800℃時殘渣為0.5%左右。兩個階段對應的最大質量損失速率溫度(Tmax)分別為326,625℃。

圖3 PU-APP和APP的TGA圖

圖4 PU-APP和APP的DTG圖

PU-APP的初始分解溫度與APP類似,為275℃左右。在第一分解階段,相同溫度下PU-APP的失重比APP要大一些,這主要是因為PU-APP的囊材聚氨酯樹脂的熱分解也發生在該階段。PU樹脂在熱解時會釋放出不燃性氣體NH3,CO2,促進炭層膨脹,有助于形成蜂窩狀炭層。但當溫度超過610℃時,PU-APP相較APP穩定,其原因可能是APP與囊材PU樹脂在分解過程中形成了較為穩定的炭層。在800℃下,PU-APP的殘炭量為3.6%,高于APP的殘炭量。

2.4 最佳工藝條件的確定

2.4.1 溶劑的選擇

從綠色化工、生產成本和反應本身特性的角度考慮,水是最理想的有機化工生產溶劑,本項目選擇以水作為溶劑,采用界面聚合分子自組裝工藝技術路線實現APP的微膠囊包覆。

2.4.2 水用量的確定

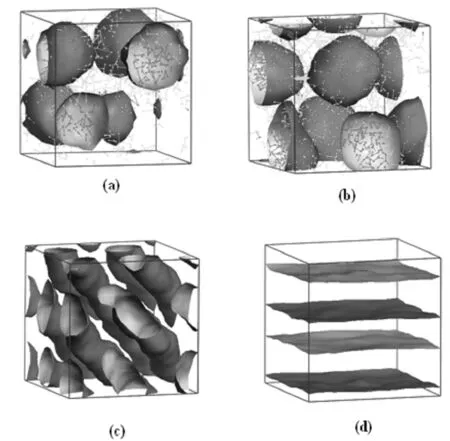

采用耗散粒子動力學方法(DPD)對APP在水中自組裝行為進行研究,從而確定界面聚合分子自組裝微膠囊包覆工藝的用水量。本項目所研究的APP聚合度大于1000,在水中微溶,考慮到實際問題的復雜性,一些低聚合度的APP會溶于水中,耗散粒子動力學模擬側重于APP在不溶體系的自組裝行為,兼顧副產物及特殊結構可能會部分溶于體系的行為。下圖5為APP在水中的自組裝行為耗散粒子動力學模擬。

圖5中,紅色鏈為不溶于水的APP,綠色鏈為溶于水的APP。從圖5中可以看出,當APP與水的重量比為1:4和1:3時,由于溶劑分子的排斥作用,不溶于水的APP自組裝為球狀,溶于水的APP則溶解在水中,但由于分子間的相互作用,溶于水的APP不能均勻分布,而只能分布在由球狀聚集體周圍。當APP與水的重量比為1:2.5時,自組裝形貌為六角柱狀。當APP與水的重量比為1:2時,自組裝形貌變為規則的層狀的聚集形態。

由耗散粒子動力學模擬可知,APP在水中的聚集形貌受濃度的影響。隨著濃度的增加,聚集形態由球狀變為六角柱狀,最終變為規則的層狀相。這與我們實際實驗的結果相吻合,考慮到我們研究的目的是對APP進行微膠囊包覆,APP最好呈球狀,結合工業化過程中設備利用率的問題,最終確定APP與水的重量比為1:3。

(a)APP:水=1:4;(b)APP:水=1:3;(c)APP:水=1:2.5;(d)APP:水=1:2

2.4.3 微膠囊包覆催化劑的設計開發

針對APP在溶劑水中分子鏈極易伸展,造成微膠囊包覆不完全的關鍵技術難題,本項目設計開發了一種特殊催化劑X-L-Y,該催化劑具有三方面的功效:一是使水溶性多元醇在APP表面充分分散;二是使APP分子鏈收縮;三是加速聚氨酯樹脂的固化。

2.4.4 單體種類的確定

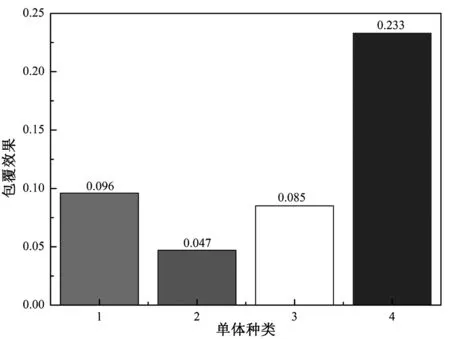

圖6是乙二醇、1,2-丙二醇、1,3-丙二醇及聚乙二醇200四種單體對微膠囊包覆效果的影響。

1:乙二醇;2:1,2-丙二醇;3:1,3-丙二醇;4:聚乙二醇200

在水與APP質量比為3:1,水溶性多元醇與TDI物質的量比為1:1,自制催化劑催化條件下,在水與APP質量比為3:1,水溶性多元醇與TDI物質的量比為1:1,PU與APP質量比為1:6,自制催化劑催化條件下,分別以乙二醇、1,2-丙二醇、1,3-丙二醇、聚乙二醇200為單體與TDI進行界面聚合分子自組裝微膠囊包覆APP,討論單體種類對包覆效果的影響,結果如圖6所示。

由圖6可以看出,當單體為聚乙二醇時,微膠囊包覆APP在水中溶解度最大。這是因為TDI和聚多元醇聚合得到聚氨酯,所得的分子鏈為高分子量的柔性鏈,且相互交聯蜷曲成團,不能有效的起到包覆效果。而二異氰酸酯和低分子簡單多元醇為活性單體聚合而成的剛性高分子鏈聚氨酯則可起到很好的包覆效果。以1,2-丙二醇為聚合單體時,微膠囊包覆APP在水中溶解度最小,這是由于仲羥基的存在可以與TDI聚合生成支鏈的線性結構或形成交聯的體型結構,從而使微膠囊包覆更加完全,大大降低PU-APP在水中的溶解度。

2.4.5 原料配比的確定

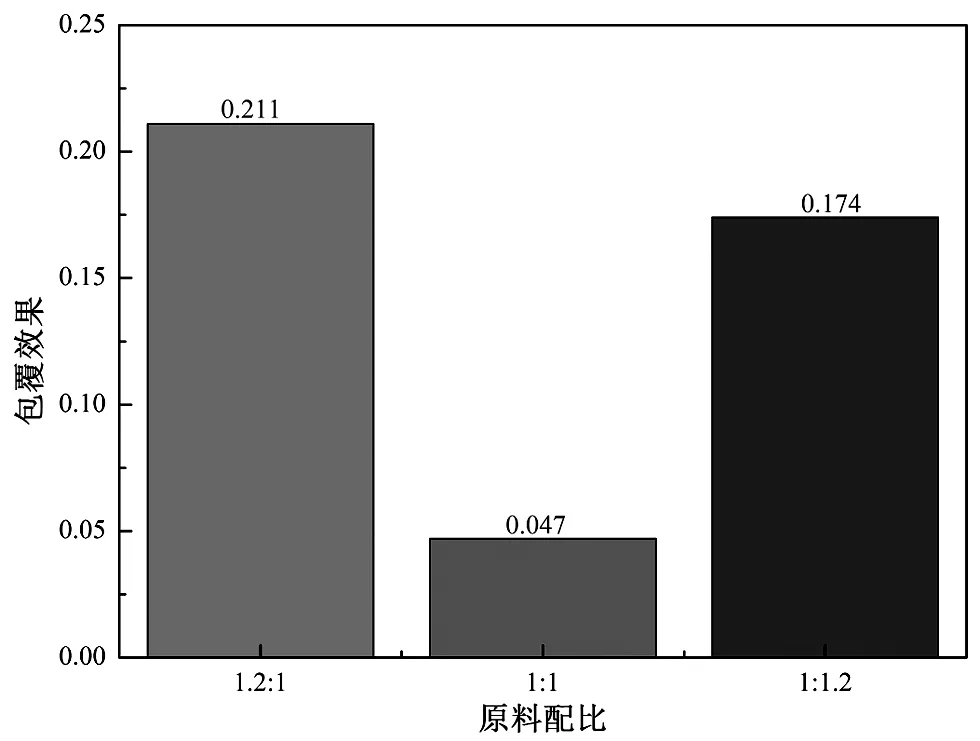

在水與APP質量比為3:1,1,2-丙二醇與TDI為聚合單體,PU與APP質量比為1:6,自制催化劑催化條件下進行界面聚合分子自組裝微膠囊包覆APP,討論1,2-丙二醇與TDI配比對包覆效果的影響,結果如圖7所示。

圖7 原料配比對微膠囊包覆效果的影響

由圖7中數據可以看出,當1,2-丙二醇和TDI的物質的量比為1:1時,PU-APP在水中溶解度最小,而當1,2-丙二醇和TDI的物質的量比發生變化時,PU-APP的溶解度也發生變化。這是由于1,2-丙二醇和TDI官能度都是2,反應混合物中羥基與異氰酸酯基等物質的量時,理論上生成分子量無窮大的高聚物,有利于包覆完全。若反應物中羥基過量或異氰酸酯基過量,則得到的是端基為羥基或異氰酸酯基的聚氨酯預聚體,影響了聚氨酯分子鏈的增長,不利于微膠囊包覆。

2.4.6 聚氨酯樹脂加入量的確定

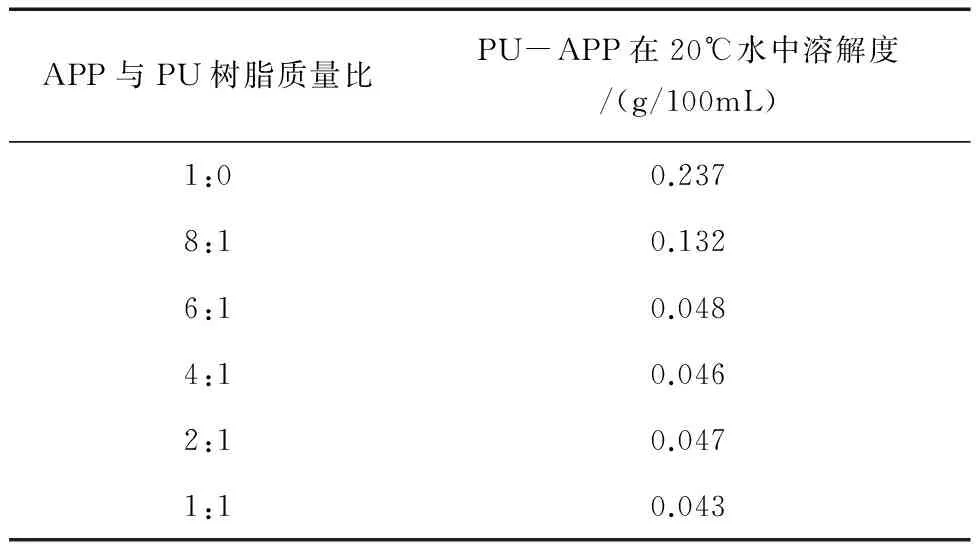

以水為溶劑,在水與APP質量比為3:1,1,2-丙二醇與TDI物質的量比為1:1,自制催化劑催化條件下,研究聚氨酯樹脂加入量對PU-APP耐水性的影響,結果見表1。

從表1可以看出,APP在20℃水中有一定水溶性,微膠囊化以后耐水性有很大改善,且耐水性隨著囊材量的增加而增強。當APP:PU=6:1時,在水中的溶解度降到0.048 g/100 mL,比APP降低了79.7%,這說明APP被包覆完全。當囊材量繼續增大時,耐水性基本不發生變化。究其原因,可能是聚氨酯在催化劑催化下,極易沉積在APP 表面催化交聯固化,使囊材在芯材粒子表面形成致密的網狀結構,起到了微膠囊化作用。但當聚氨酯樹脂達到一定量后,APP已經包覆完全,再增加聚氨酯樹脂的用量,包覆效果不會有明顯變化。考慮到工業化的實際,我們確定APP與PU質量比為6:1。

表1 聚氨酯樹脂加入量與PU-APP溶解度關系

由上可得PU-APP制備的最佳工藝條件為:以水作為溶劑,水與APP質量比為3:1,水溶性多元醇與TDI物質的量比為1:1,APP與PU的質量比為6:1,在自制催化劑催化條件下,采用界面聚合分子自組裝工藝,成功實現了APP的微膠囊包覆。采用上述方案,不僅大大降低了能耗,簡化了工藝操作,提高了設備的利用率,而且耐水性顯著提高。

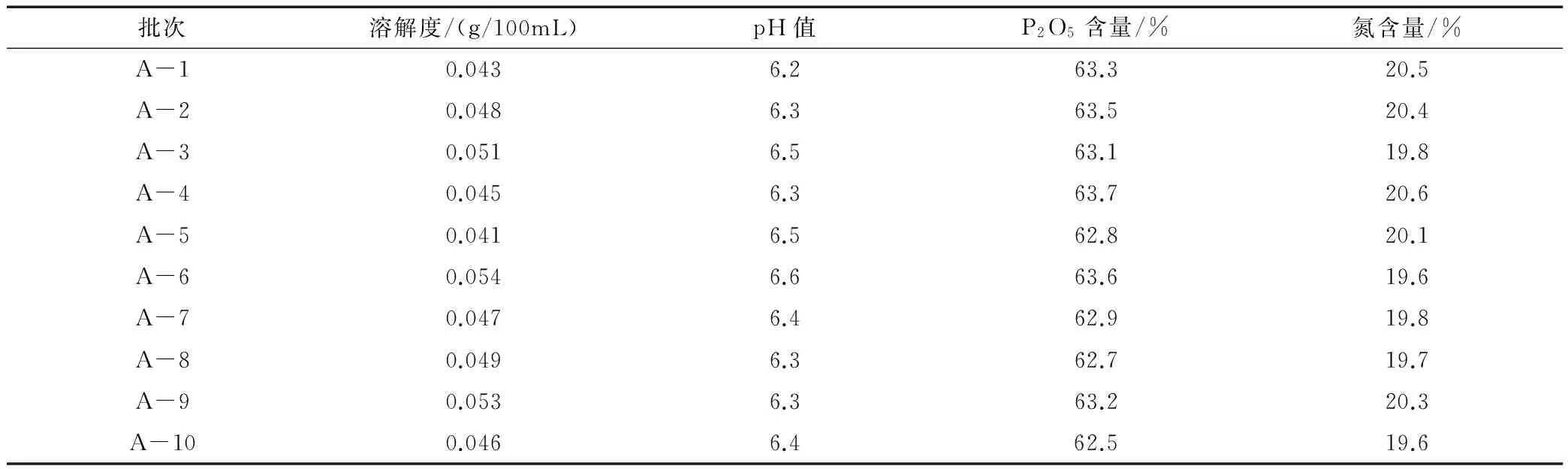

2.5 PU-APP產品分析檢測結果

采用確定的最佳界面聚合分子自組裝微膠囊包覆聚合工藝,進行了10批PU-APP的中試放大,其分析檢測結果見表2。

表2 PU-APP產品分析檢測結果

由表中10批產品的分析檢測結果可以看出,采用界面聚合分子自組裝微膠囊包覆聚合工藝所得產品質量穩定。

3 結論

(1)從綠色化工、生產成本和反應本身特性的角度考慮,以水作為溶劑,自主研究開發出具有分散、分子鏈收縮和加速固化功能的APP微膠囊包覆催化劑,采用界面聚合分子自組裝工藝技術路線實現了APP的微膠囊包覆;

(2)通過單因素條件考察,確定PU-APP制備的最佳工藝條件為:以水作為溶劑,水與APP質量比為3:1,水溶性多元醇與TDI物質的量比為1:1,APP與PU的質量比為6:1。

(3)采用APP微膠囊包覆工藝制備PU-APP,解決了APP吸濕性強,易團聚,與聚合物材料的相容性差,在高溫、高濕度的情況下極易向材料表面遷移而滲出,材料的綜合效能尤其是阻燃性能低等關鍵技術難題。且經紅外、粒徑分布等測試結果表明,PU-APP微膠囊包覆完全,耐水性顯著提高,且與APP相比粒徑分布更窄、燃燒后殘炭量更高,成炭效果更好。

[1] 屈紅強, 武君琪,劉 磊,等.聚磷酸銨阻燃劑表面改性研究進展[J].中國塑料,2013,26(12):93-97.

[2] 歐育湘,李建軍. 阻燃劑的性能、制造及應用[M]. 北京:化學工業出版社,2006.

[3] 劉梅芳. 三聚氰胺磷酸鹽/復合成炭劑阻燃聚烯烴的研究[D]. 成都: 四川大學, 2007.

[4] Chakrabarti M, Sienkowski J. Silicone surface-modified ammonium polyphosphate: WO,9208758[P]. 1992-05-29.

[5] Dieter B, Helmut M, Karl G, et al. Surface-modified flame retardants, their use, and process for their preparation: USA,6444 315[P].1999-07-06.

[6] Wu K, Wang Z Z, Liang H J. Microencapsulation of ammonium polyphosphate: Preparation, characterization, and its flame retardance in polypropylene[J]. Polymer Composites, 2008, 29(8): 854-860.

[7] Wu K, Wang Z Z, Hu Y. Microencapsulated ammonium polyphosphate with urea-melamine-formaldehyde shell: Preparation, characterization, and its flame retardance in polypropylene[J]. Polymers for Advanced Technologies, 2008,19(8): 1118-1125.

[8] Wu K, Wang Z Z. Intumescent flame retardation of EVA using microencapsulated ammonium polyphosphate and pentaerythritols[J]. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2008, 47(3): 247-254.

[9] Wu K, Song L, Wang Z Z, et al. Preparation and characterization of core/shell-like intumescent flame retardant and its application in polypropylene[J]. Journal of Macromolecular Science Part A-Pure and Applied Chemistry, 2009, 46(8): 837-846.

[10] Wu K, Song L, Wang Z Z, et al. Preparation and characterization of double shell microencapsulated ammonium polyphosphate and its flame retardance in polypropylene[J]. Journal of Polymer Research, 2009, 16(3): 283-294.

[11] Wu K, Song L, Wang Z Z, et al. Microencapsulation of ammonium polyphosphate with PVA-melamine-formaldehyde resin and its flame retardance in polypropylene[J]. Polymers for Advanced Technologies, 2008, 19(12):1914-1921.

(本文文獻格式:陳 琦,王 灝,陳貴軍,等.聚磷酸銨微膠囊的制備及性能研究[J].山東化工,2017,46(08):3-7.)

Synthesis and Properties of Ammonium Polyphosphate Microcapsules

ChenQi1,2,WangHao1,2,ChenGuijun1,WangRuifei2,YueTao1,2,XingWenguo1,2,FengWeichun2*

(1. Shandong Eirst Technology Co., Ltd., Zoucheng 237517, China;2.Organic Reaction in Aqueous Engineering Research Center of Shandong Province, Jinan 250014, China)

PU-APP microcapsules were prepare by the situ polymerizationuse with ammonium polyphosphate coating by polyurethane. By the studying of solvent, water consumption, catalyst and raw material ratio, the optimum conditions of coating were determined:: in the presence of a catalyst called X-L-Y the water and APP weight ratio is 3:1,1,2-propylene glycol and 2,4-diisocyanate (TDI) molar ratio is 1:1, PU and APP weight ratio is 1:6. The polyurethane-ammonium polyphosphate microcapsules were characterized by infrared spectroscopy, laser particle size instrument and thermogravimetry (TG). The results show that PU-APP were microencapsulated completely, water resistance significantly improved, and compared with APP, it has narrower particle size distribution, higher amounts of residual carbon after combustion.

ammonium polyphosphate; situ polymerization; polyurethane; microcapsule

2017-03-01

泰山學者建設工程基金項目(ts20130918);山東省自主創新及成果轉化專項(2014ZZCX01107);山東省重點研發計劃(2013GGC06002);山東省西部經濟隆起帶基層科技人才支持計劃項目(XB2014CX009)

陳 琦(1971—),高級工程師,主要從事精細化學品綠色合成技術的研究與開發;通信作者:馮維春(1964—),泰山學者,研究員。

TQ226.3

A

1008-021X(2017)08-0003-03