二語寫作構思的停頓截口離散化研究

柯于國

(上海外國語大學 英語學院,上海 200083)

二語寫作構思的停頓截口離散化研究

柯于國

(上海外國語大學 英語學院,上海 200083)

本研究首先界定了二語寫作構思的停頓離散表征,并對其停頓離散成像進行停頓截口標注。通過對12名受試的二語寫作成品進行inputlog軟件剖析并予以評分,依據學生文本成品分數將所有受試分成高分組、中間組和低分組,運用停頓截口的方法學,最終本研究發現:1)二語寫作構思的停頓離散成像呈現一定特征,在四個階段高分組呈現基本的正態分布,中間組呈現正態偏右樣態而低分組呈現傾斜的S型離散,并與文本質量存在一定的關聯方;2)基于停頓截口離散的數據采擷,低分組、中間組與高分組的停頓離散成像樣態有所不同,各組別差異主要集聚在二語寫作構思的執行水平和調控水平上;3)對比三組停頓截口離散化成像,可嘗試對二語寫作構思的停頓離散窗口化進行優化調度。

二語寫作構思;停頓離散成像;優化調度;停頓截口

1.0 引言

二語寫作構思的停頓研究已然是對國內外二語寫作研究深度挖掘的一次有益嘗試,彰顯了其從二語寫作結果研究走向二語寫作過程研究,更是體現了從二語寫作跨時評估研究向二語寫作歷時考察的轉變。二語寫作構思的停頓研究則更是凸顯了其核心作用。21世紀以來,二語寫作過程研究一直是國內外語言學界的聚焦熱點(王俊菊、楊凱,2014)。直至近幾年來,二語寫作的停頓研究得到語言學界的日漸重視(袁輝、徐劍,2016)。迄今為止,國內外相關研究內容主要圍繞以下三個方面:1)二語寫作停頓的認知心理研究(朱曉斌等,2013;Revesz,2017);2)二語寫作停頓的行為分析(聶玉景、李征婭,2016;Wolf,2017);3)基于鍵盤的二語寫作構思研究(王蘭忠,2016;Shirzad,2017)。隨著該研究的深度挖掘,研究者發現,二語寫作構思的停頓分析研究方法與手段也取得重大突破(Mazerolle & Marchand,2015;Curley,2017;Grant,2017)。

然而,目前鮮有研究以二語寫作構思的四個階段,即表征水平、預期水平、執行水平與調控水平為視閾,深入探究二語寫作構思的停頓截口(pause slit)的離散成像樣態,僅有的幾項研究僅囿于運用停頓來分析語言的復雜性的層次性(如袁輝、徐劍,2014)或對停頓研究進行定性管窺(王蘭忠,2016),此類研究主要存在以下兩點不足:其一,仍限于停頓現象本身,并且缺乏相關理論的必要支撐,正如王蘭忠(2016)所言,寫作文本中的停頓(等待)涉及停頓環境、停頓適應與選擇、正停頓與負停頓等議題,如何把控好停頓時差,加強認知負荷尚需進一步探究。其二,僅以靜態視角關注寫作停頓,忽略了如何采用不同的停頓截口方法剖析其停頓截口離散表征,也未對其停頓離散圖像進行動態掃描,從而檢測二語寫作構思的效度。如,Puranik & Patchan(2017)主要從語言水平視角聚焦寫作文本過程中停頓的產生因素,而對停頓的發生心理機制并未涉獵。另外,以往研究對于二語寫作構思的的停頓研究并未從理論和技術兩個層面對受試的心理因素進行深度剖析,且相關實證研究對于停頓離散在二語寫作構思能力培養上的功能尚存不一致的看法。

為進一步挖掘學生在二語寫作構思過程中的種種實際難題,有效提取師生在二語寫作構思過程中的交互反饋數據,爬梳學生在二語寫作構思過程中的停頓截口類別及其影響因素,提高二語寫作構思效度,本文擬在已有研究基礎上,探究二語寫作構思的停頓離散樣態,并設計一個二語寫作構思的停頓離散優化調度窗口,試圖提高二語寫作構思能力。本研究擬重點探討以下兩個問題:

1)二語寫作構思的停頓截口類型及三個組別的差異效果如何?

2)二語寫作者在寫作構思四個階段中的停頓截口離散化呈現怎樣的樣態,與寫作文本質量是否存在關聯?

本研究憑借inputlog軟件, 全程跟蹤記錄所有受試的寫作過程,并以多階層分析法和matlab離散成像樣態透視,考察高分組、中間組與低分組的停頓離散樣態,優化二語寫作構思的停頓截口離散。

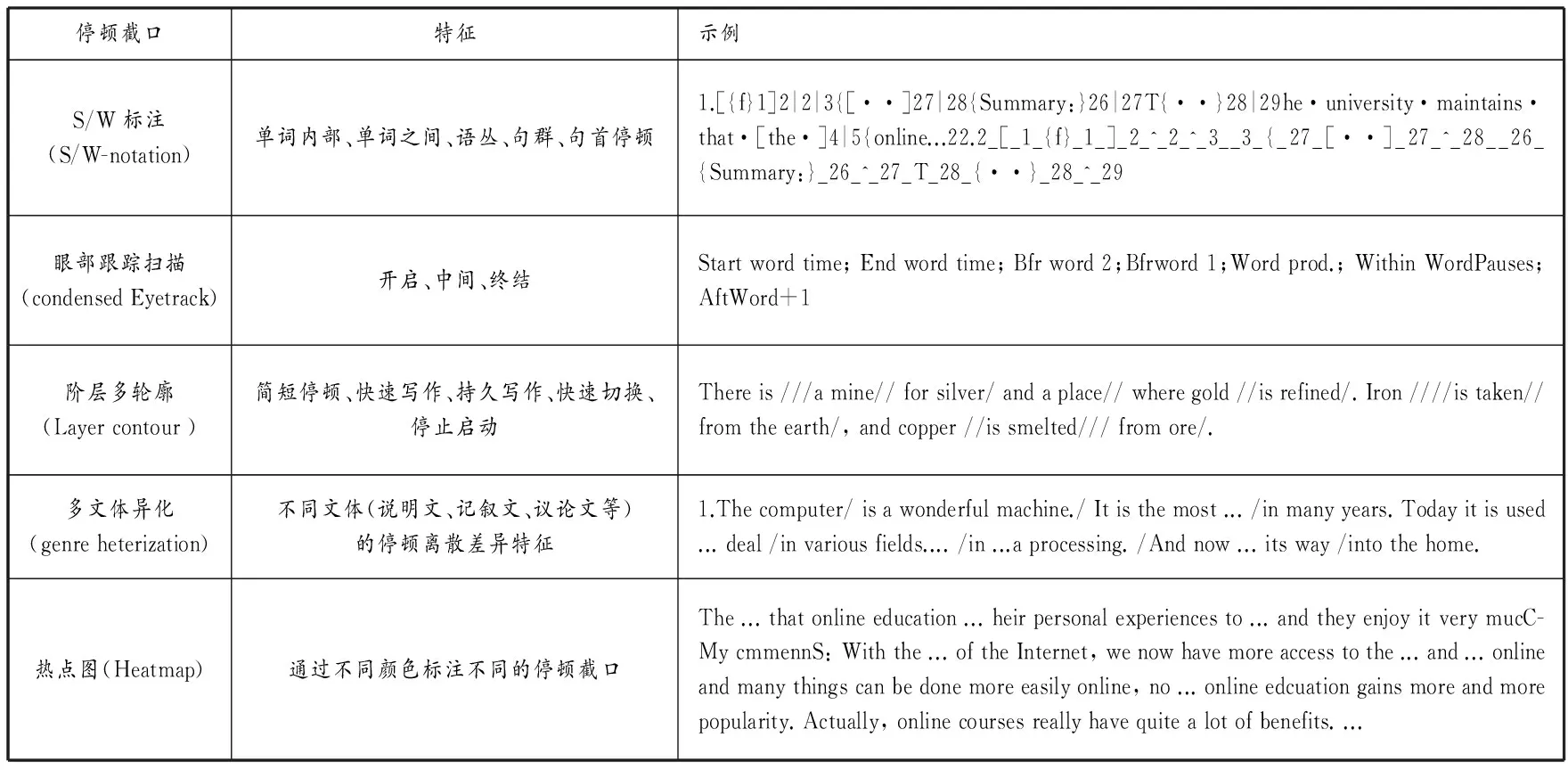

2.0 停頓截口的方法學類型及離散化特征

本研究基于Sabet & Minaei(2017)的停頓截口方法,探討二語寫作構思的停頓截口離散。其中停頓截口離散法主要包括S/W-notation停頓離散法、Token-analyzer停頓離散法、多文體異化停頓截口法、階層輪廓停頓離散與熱點圖停頓截口離散法,現逐一予以界定。

(1)S/W-notation停頓截口法:大體而言,二語寫作構思的停頓離散分析法多數是以“S/W-notation”為基準,其中S/W-notation停頓截口可分為以下幾大類:單詞內部結構、單詞間停頓、字母與標點間停頓、語叢停頓、句群停頓與句首停頓等。借助各種記錄跟蹤監控軟件,某一特定微環境上的各種停頓的頻次事體與寫作持續時間將在計算機軟件自動化生成數據并加以剖析,基于此,我們可以大致了解二語寫作者在寫作構思過程使用停頓離散的全過程。譬如,二語寫作構思過程研究中所采用的S/W-notation停頓離散指標主要包括:句子開啟時的停頓(._^a)、句子終結時的停頓離散(a^.)、結束句子后的停頓(.^_a)、標點符號前的停頓離散(a^,)、標點符號后的停頓(,^_a)、標點符號后新詞前的停頓(,_^a)、單詞開啟時的停頓(a_^a)、單詞內部結構的停頓(a^a)、單詞終結時的停頓(a^_a)。 其中“a”代表任何一個字母,“_”代表空格鍵,“^”代表停頓。

(2)眼部跟蹤掃描停頓截口法: 二語寫作構思的停頓截口離散的另一種分析法稱為眼部跟蹤掃描法(eye-tracking scanning)停頓離散法,其從宏觀視閾考察二語寫作停頓在整個二語寫作構思過程中離散樣態。換言之,在二語寫作構思進程中,停頓出現的時間匹配與注意力分配如何?譬如,停頓離散是否在二語寫作開啟階段的產出頻次較高,停頓持續時間較長,還是比較均勻地散落在整個二語寫作構思進程中?相關研究(Leijten & Waes,2013;Benetos & Bétrancourt,2015;Mazerolle & Marchand,2015;Wolf,2017)將二語寫作構思全過程分為開啟、中間與終結三部分,并重點考察停頓離散在二語寫作構思過程中的散布樣態。

(3)階層輪廓圖停頓截口法:階層輪廓圖停頓離散法是近年來從二語寫作停頓分析中衍生出來的一種新方法, 其基于二語寫作構思停頓的大量數據(停頓離散、修改審讀等),扼要概述了二語寫作構思停頓截口不同模式,其中每種二語寫作構思停頓模型均具有獨特表征,同時探究二語寫作構思模式對二語寫作文本質量上的影響效度。Myhill(2009)運用聚類分析于判別分析區分了5種二語寫作構思模式及相應的階層輪廓停頓離散:1)最初寫作構思者:將大量時間應用于最初寫作構思,因而最開始產出較長的停頓,總停頓時長遠超過平均;2)一般二語寫作者:尚無顯著的階層輪廓;3)零碎的階段一寫作者:瞬間開啟寫作,用于初始寫作構思計劃的時間甚少,寫作前半階段中具有較多修改與審讀,寫作構思過程比較零碎,并存在很多小停頓;4)階段二寫作者:延遲修改與審讀,在再次審讀或回顧寫作草稿時(后半階段)才進行寫作修改與審讀,用于最初寫作構思的時長較多很長,但是一旦開啟寫作,產出的停頓則甚少,大體而言停頓時長相對較短;5)無停頓二語寫作者: 在二語寫作構思過程中修改、審讀與停頓均很少,用于最初構思過程的時間也很短,并且比其他受試更早終結二語寫作構思任務。

(4)多文體異化停頓截口法:在二語寫作構思過程中,不同的寫作文體對寫作概念的階層組織安排以及文本語言結構的賦碼轉換均有某種特定的語用制約。其中以記敘文寫作與說明文寫作為例,說明文寫作的邏輯架構包括因果、比較、舉例、順序等,其二語寫作構思中的認知加工操作比較復雜,毗鄰于二語寫作信息轉變模型(information-transforming model):二語寫作者實施大量有關二語寫作記憶檢索信息的問題加以解決操作,這充分利用寫作文本內容與寫作修辭問題的聯合方案。與說明文相比,記敘文寫作的主要組織原則是事件的時間順序, 因而需要較少的知識轉變,對檢索到的寫作信息的認知加工毗鄰于認知信息辨別模型(information-telling model)。因為說明文寫作的邏輯論證架構比記敘文寫作的結構需要更多繁雜與高效的認知加工操作,所以二語寫作者需要更多時間構思與定位寫作文本內容。二語說明文寫作中的總停頓時間長于二語記敘文寫作,這正好檢驗了上述重要推論。但值得提醒的是,在作為二語初學寫作者的兒童受試中,尚未發現上述差異(Curley,2017),其中原因很有可能是,兒童由于低寫作水平運動執行的非自動化信息加工導致了的高認知信息加工需求,加重了其寫作的認知負荷,造成二語寫作構思的認知資源出現大量耗損。

(5)熱點圖停頓截口法:熱點圖停頓截口法主要通過inputlog軟件分析后,呈現成品文本的不同顏色賦碼,每種顏色代表不同的停頓截口類型。大體上,綠色標簽代表修改痕跡停頓;黃色標簽代表空格停頓;暗紅色代表字母大小寫切換停頓或退格修改停頓;紅色代表語叢停頓或句群停頓。熱點圖停頓截口可以清晰醒目地全面了解學生在二語寫作構思過程中的停頓的類型以及停頓原因。

本研究擬結合上述六種停頓截口方法對二語寫作構思的過程進行掃描與剖析,方法如下圖所示。

表1 二語寫作構思的停頓截口方法表征(改自Mazerolle & Marchand,2015;Shirzad,2017)

近年來若干實證研究日漸關注停頓截口在語言習得領域中的應用,主要體現在兩個畛域。其一,語言閱讀障礙的停頓截口研究(徐錦芬、陳聰,2017)。諸多學者考察了兒童閱讀障礙組和正常對照組的停頓截口認知加工表征,并發現漢語閱讀障礙組的計劃(P)、注意(A)、同時性加工(S1)和繼時性加工(S2)能力均不如正常對照組,即閱讀障礙組在PASS的12個分任務上的停頓截口均明顯多于正常組。其次,語言翻譯停頓截口研究。聶玉景、李征婭(2016)基于DN: CAS認知測評系統,對聽譯的認知過程進行測評。研究發現,個體總體認知水平可以預測在聽譯停頓截口中的相關表征。然而,現有研究尚未關注停頓截口在寫作構思領域的應用研究。我們認為有必要進一步探測停頓截口在二語寫作構思領域的實證考察,拓展停頓截口的應用范疇。

3.0 研究方法

3.1 研究對象

本研究采用自愿報名與教師引導的方式征得上海某高校2014級非二語專業17名受試,年齡均21-23歲之間。前期隨機抽取5名受試試測,試測過程基本正常,在預測范圍之內。 同時對所有受試進行針對性培訓,使其熟悉實驗方法、設備與測試環境并參與預熱實驗, 選拔過程中淘汰易受環境、設備和實驗方法干擾的受試,最終選定受試12人。前期調查顯示,三個組別受試均至少在中小學階段接觸計算機,在大學低年級皆必修了計算機基礎與實踐技能課,且本研究組在學期初期給予三個組別受試為期兩個月時間,熟悉應用計算機進行二語在線寫作以及鍵盤輸入集訓,同時對inputlog軟件的操作進行必要的集訓,這樣可以降低二語寫作構思過程中停頓的外界干擾。所有受試使用同一套大學二語六級考試寫作真題進行水平測試。

3.2二語寫作評估標準

為保持二語寫作文本質量評估的信度、效度與客觀性, 給三個組別受試的文本成品評分時,本研究誠摯邀請三名外教與兩名中籍寫作教師對三個組別受試逐一評分,在進一步確保評分有效性,剔除一個最高分和一個最低分,再取三者平均分。前期階段本研究向五名教師提供了評分的具體評分標準,并對每篇寫作成品打分項成績,最后合計總分, 經檢測各項總成績相關系數為0.973。本研究以 Wengelin(2006)的分析性評分標準為基準,該標準來源于美國佐治亞州立大學的二語水平分級測試,信度較高,共計五個指標:內容、組織結構、語言的準確性、語言的流利性與復雜度(CAF),并向有關外語專家進行咨詢,綜合相關外語專家的改進建議與意見,經過反復修改得出評分標準。

4.0 研究結果

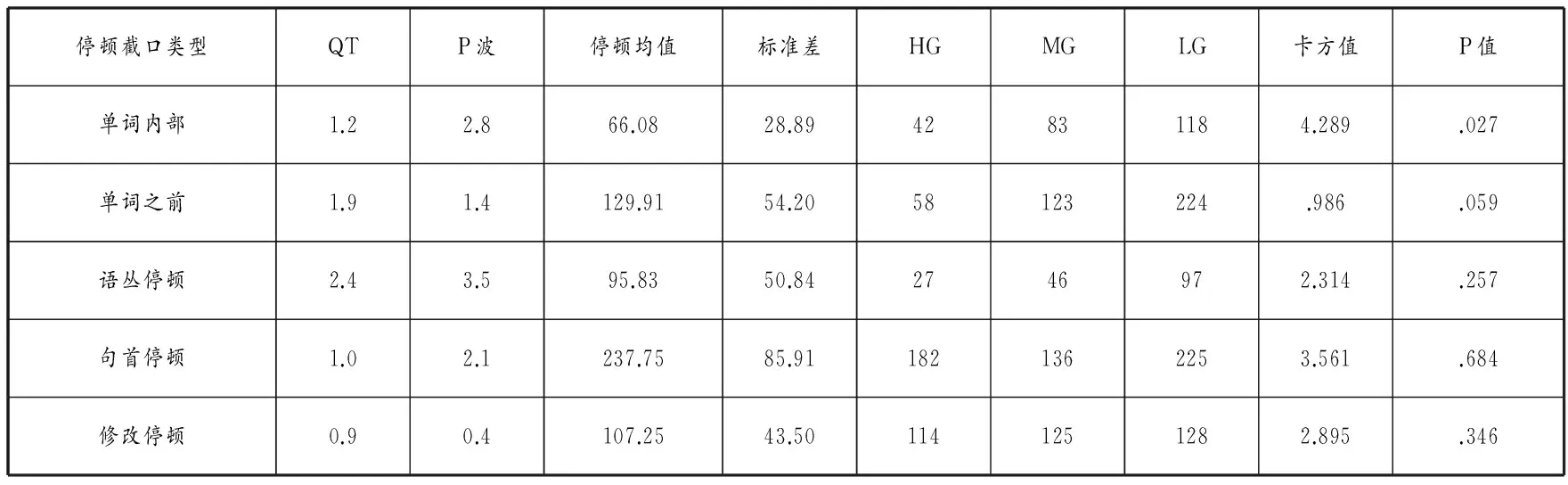

4.1 二語寫作構思的停頓截口離散類型以及各組別的差異效果

表2顯示,二語寫作構思停頓截口的粗集離散中,在單詞內部停頓時長方面,高分組與中分組相差較大,總體而言,低分組單詞內部停頓耗時較長。在單詞啟動之前,高分組停頓時長明顯耗時較短,中間組次之,低分組用時最多。在語叢停頓上,三個組別的停頓差距較大,與低分組相比,高分組在語叢停頓上用時很短,而低分組停頓時長較多。值得注意的是,與其他停頓截口相比,三個組別在句首停頓上的時長最多,同樣,高分組在句首停頓上用時較多,低分組最多。與其他停頓截口相比,該停頓截口整體上停頓耗時最多。

為進一步驗證不同停頓截口在三個組別的離散程度,本研究重點以QT離散度與P波離散度兩個視角對停頓截口進行論證。從不同停頓截口看,QT離散度與P波離散度也有所不同。研究表明,當停頓截口的P波離散度大于2.0時,停頓離散震顫為強敏感性,特異性為80%。本研究結果表明,單詞內部、語叢停頓、句首停頓的P波離散度均大于2.0,尤其語叢停頓大大超過2.0,停頓離散震顫為強敏感性(Benetos & Bétrancourt,2015)。而在QT離散度上,最大QT間值與最小QT間值之差大于1,視為離散強震顫,數據顯示,單詞內部、單詞之間、語叢停頓在QT離散度上呈現強震顫離散。

表2 二語寫作構思的停頓截口的粗集離散化分析

注:QT指QT離散度;P波指P波離散度;高分組、中間組和低分組三欄的數據為平均秩次

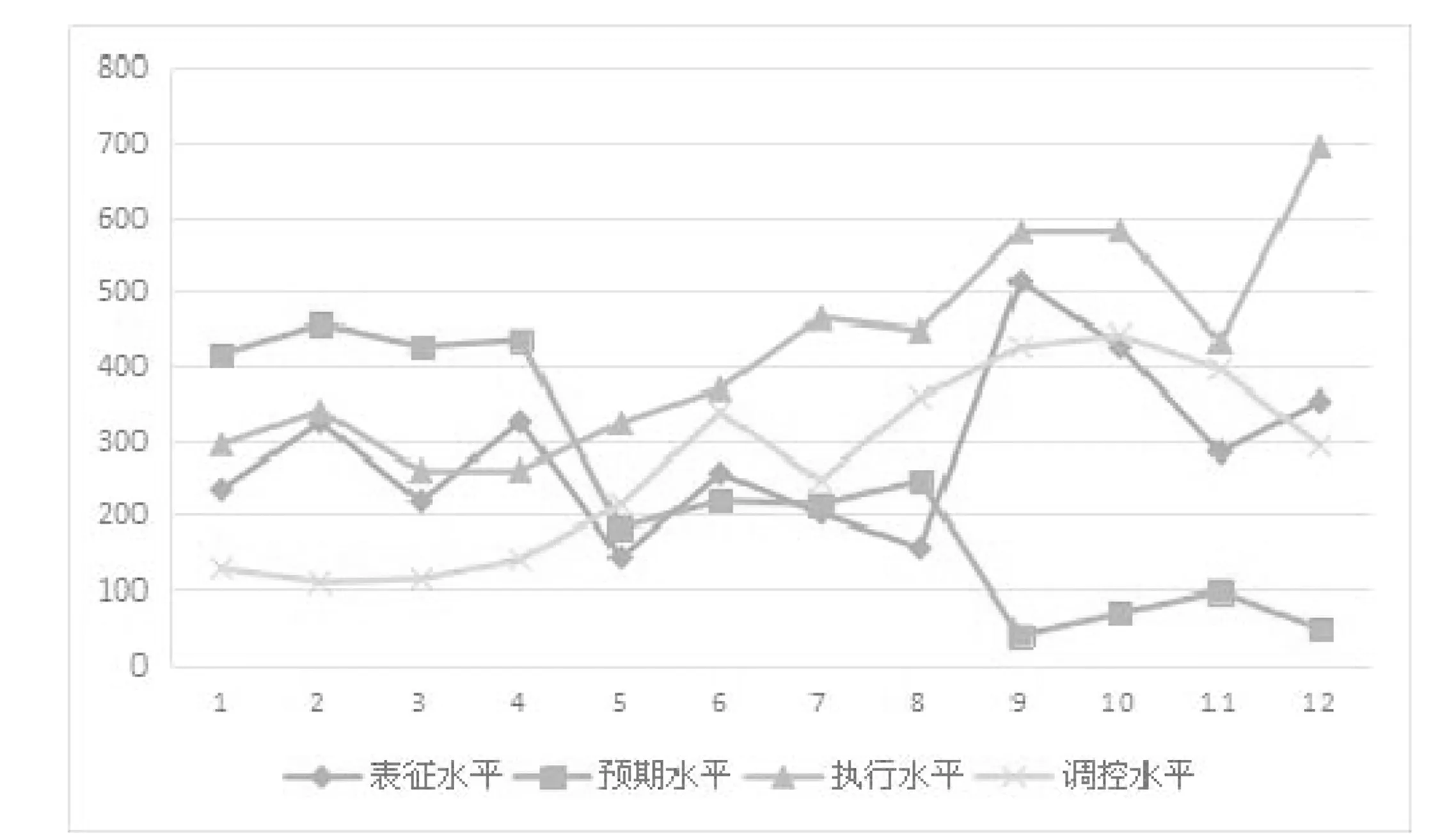

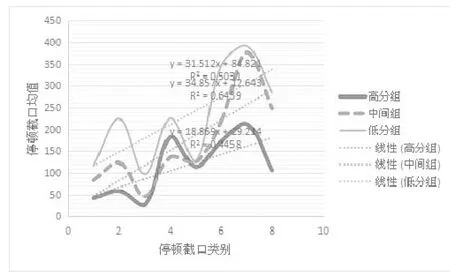

圖1顯示的是基于PASS模型的二語寫作構思的四個階段,即表征水平、預期水平、執行水平與調控水平中,12名受試在二語寫作構思停頓截口離散中所呈現的樣態。從整體看,高分組停頓時長最短,中間組次之,低分組受試在停頓時長最多。值得注意的是,在PASS模型的四個階段中,高分組在調控水平停頓用時最短,在預期水平上停頓時間最長,而低分組在預期水平上停頓時長最短,在執行水平上停頓時長最多。

圖1 停頓截口離散在二語寫作構思四個階段的表征

4.2 二語寫作構思的停頓截口離散成像與寫作文本質量的關聯方

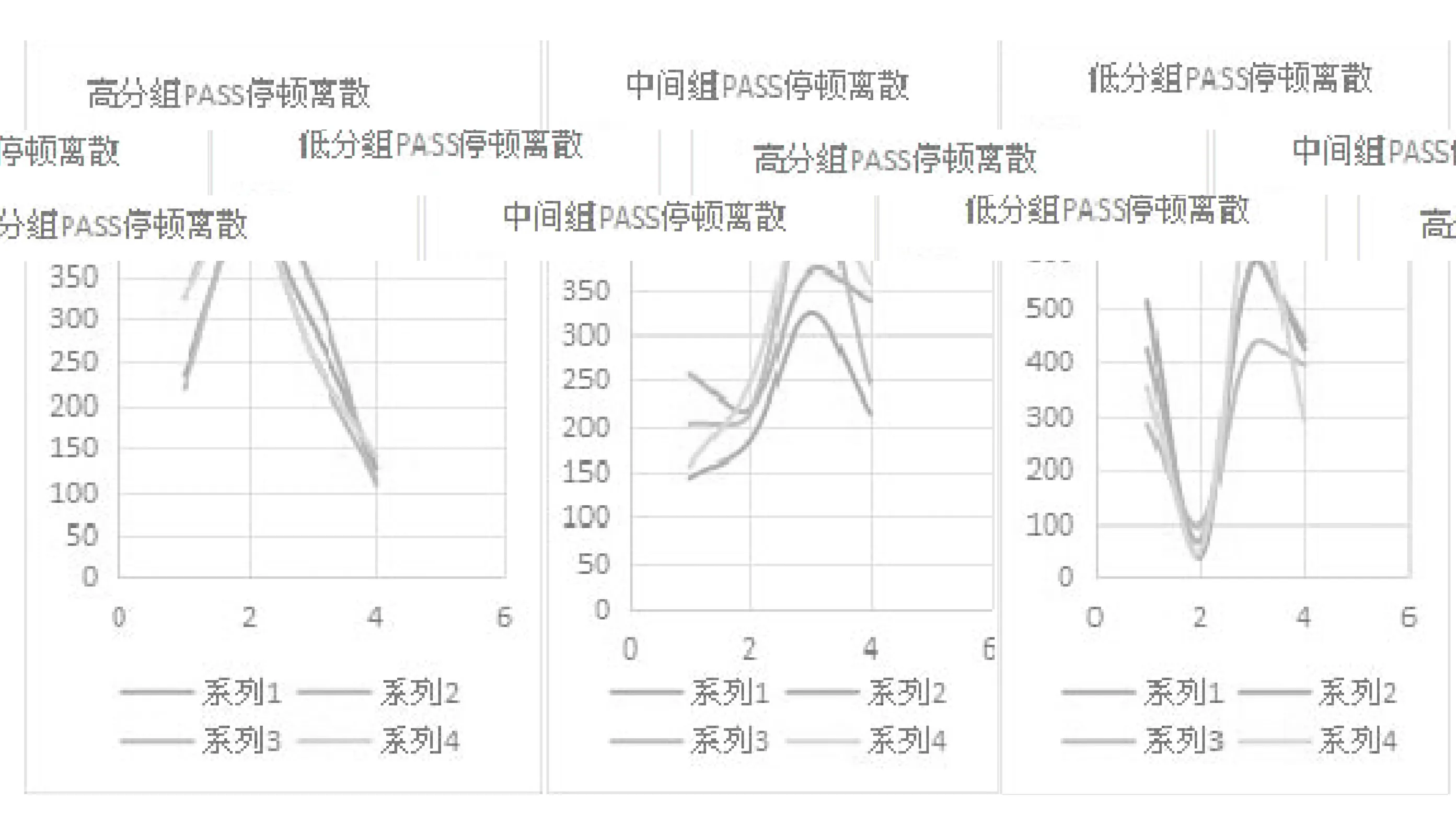

圖2反映了高分組、中間組與低分組在單詞內部停頓、單詞之間停頓、語叢停頓、句首停頓、修改停頓、S-標記、W-標記與熱點圖等停頓截口的離散圖。高分組、中間組與低分組的最優混合Copula函數分別為y=18.869x+29.214,R2=0.4458;y=34.857x+12.643,R2=0.6439; y=31.512x+84.821,R2=0.5031,其中高分組的截距為29.3214。從三個組別的趨勢線看,高分組的趨勢線斜率更低,中間組與低分組斜率基本相同,兩條趨勢線基本平行。

此外,在二語寫作構思的停頓截口離散中,我們發現,高分組與低分組在不同停頓截口離散中離散成像有顯著差異,主要體現在W-標記上;高分組與中分組之間的停頓離散存在一定差異,尤其體現在句首停頓上。

圖2 三個組別的不同停頓截口成像及其最優混合函數擬合

(注:橫坐標的數值分別代表單詞內部、單詞之間、語叢停頓、句首停頓、修改停頓、S-標記、W-標記與熱點圖。)

為了深入驗證基于停頓截口離散的二語寫作構思效度,從而提高二語寫作文本質量,圖3顯示了在二語寫作構思的四個階段下,三個組別停頓截口所呈現的停頓樣態差異。三幅圖分別顯示了高分組停頓離散、中間組停頓離散與低分組停頓離散的樣態。高分組停頓離散顯示,四個階段的停頓截口離散基本成正態分布,略微向右側偏移;中間組大約呈現正態分布,略微向左偏移,左側有翹起傾向;低分組基本呈現傾斜的S型樣態。

圖3 二語寫作構思的停頓截口離散與文本成品質量的關聯方

(注:系列1、2、3、4分別指二語寫作構思的四個階段,即表征水平、預期水平、執行水平與調控水平。)

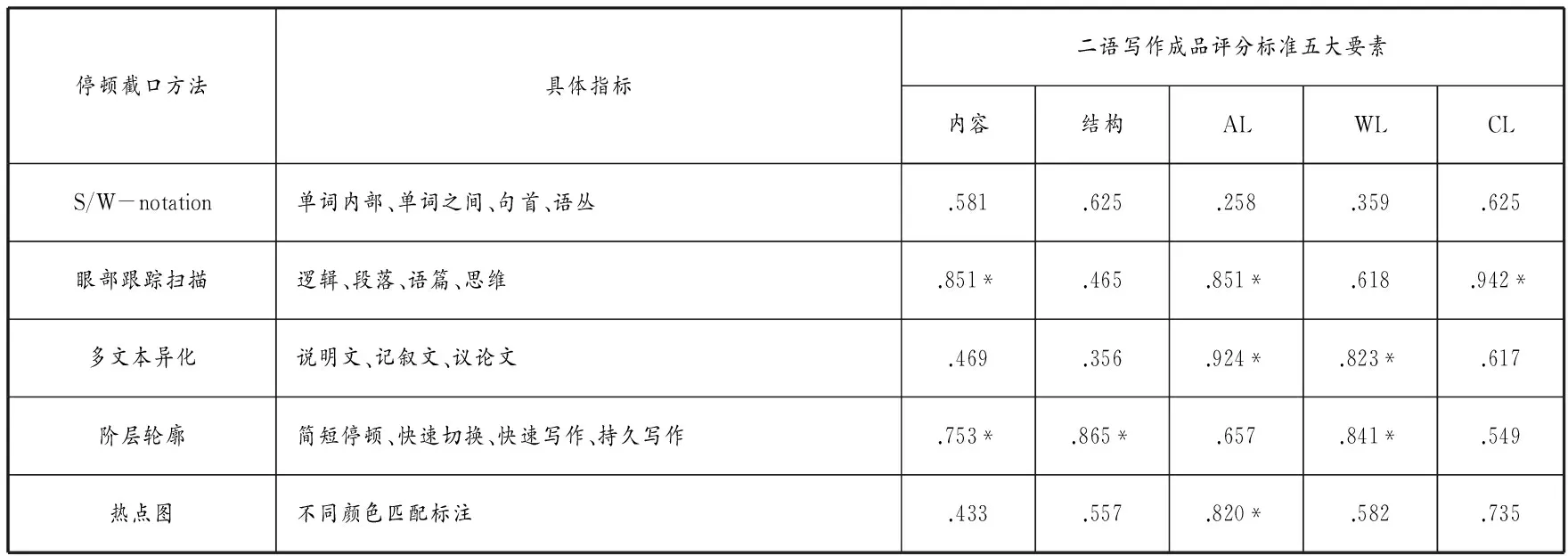

表3顯示,二語寫作構思的停頓截口離散與二語寫作成品的評分標準的五大要素之間基本呈正相關。尤其在跟蹤掃描停頓截口與內容、語言準確性、語言復雜性;多文本異化停頓截口與語言準確性、語言廣度;階層輪廓停頓截口與成品內容、結構和語言廣度呈強正相關。這說明跟蹤掃描停頓截口中的邏輯、思維、語篇等停頓與二語寫作構思的成績分數有很大影響,而S/W-notation停頓截口與二語寫作成品的成績分數似乎關聯度不強。同樣,熱點圖停頓截口與寫作文本的準確性、與語言復雜性成高度相關,其他寫作成品關聯度不太明顯。

表3 二語寫作構思的停頓截口離散與文本質量的關聯方

5.0 討論

5.1 二語寫作構思的不同停頓截口的粗集離散化特征樣態

本研究的目的之一是二語寫作構思的不同停頓截口粗集離散化的特征,并確認不同的停頓截口在高分組、中間組與低分組中的差異。首先,不同停頓截口在三個組別中的停頓時長存在較大差異,這說明,高分組、中間組、低分組受試在停頓截口的使用策略上存在差異,主要影響因素包括語言水平因素、心理過程因素、注意偏向因素、外界干擾因素,這一結果與Latif(2008)和Alves(2015)的研究結果比較接近;同時,這也表明從S/W-notation停頓截口看,整體上高分組語言水平較高,因此在單詞內部、單詞之間、語叢停頓方面時長較少。而低分組在單詞記憶單詞熟悉度,語叢停頓方面整體偏弱。此外,從注意偏向看,高分組學生大體上可以集中注意力,合理分配注意力,受外界干擾較少,而低分組恰恰相反,注意力容易受到課堂鈴聲、教師來回走動、天氣影響等外界因素的影響。最后,從認知負荷看,高分組在語叢停頓與句群停頓時長較短,而低分組在這兩方面停頓用時較長,這從一個側面說明高分組在認知記憶負荷方面強于低分組受試。這一結果與Kowal(2014)的研究成果存在一定的相似性。因此為了提高學生的寫作文本質量,從語言水平、心理過程、注意偏向、認知記憶負荷等方面加強對受試的培訓與引導極其重要(Korpi& Farvardin,2016)。鑒于此,在二語寫作課堂教學中,有必要對學生寫作構思進行系統的培訓與指導,特別通過inputlog軟件跟蹤學生的寫作全過程,并通過回放性錄像,有針對性地與學生進行回溯性訪談,從語言水平、心理過程、注意偏向、外界干擾等方面全面了解制約學生停頓的內外因素,有助于提升二語寫作文本質量。

其次,本研究還發現,二語寫作構思的四個階段,即表征水平、預期水平、執行水平與調控水平,高分組、中間組與低分組在每個階段的停頓截口離散均遵循某種規律。譬如,高分組在預期水平的停頓截口時長最多,而在調控水平方面停頓時長最少;反之,低分組在執行水平方面停頓截口時長最多,在預期水平方面停頓時長最少。這說明,預期水平(寫作大綱)在整個二語寫作構思的環節中至關重要,而后期的調控水平(寫作修改階段)往往并不那么重要,估計受試在有限的時空內完成二語寫作構思過程,一通常情況下都會全力以赴,盡早完成寫作任務,畢竟任務完成后所剩時間有限,甚至有一些受試無法按時完成。同時鑒于寫作成品的美觀工整以及高分組受試的語言水平能力較高,高分組在調控水平的停頓時長較短,而低分組則有所不同,特別是囿于記憶負荷與語言水平,寫作任務后需要一定停頓時長的修改,如單詞拼寫、詞匯選擇與語法錯誤等。另外,從高分組與低分組之間的停頓截口離散可以看出,四個階段的停頓時長由多到少比較理想的順序是預期水平、執行水平、表征水平和調控水平,尤其是預期水平的停頓時長更為重要。研究結果顯示,宏觀規劃與調控好二語寫作構思的四個階段的停頓時長分配,把控好執行水平與預期水平的寫作構思的停頓時長分配,對提高寫作文本質量作用顯著。

5.2 四個階段的停頓截口離散與寫作成品質量的關聯方考略

本研究的另一個重要目的是揭示二語寫作構思的停頓截口離散與寫作成品質量的關聯方。首先,本研究發現,二語寫作構思的停頓截口離散與寫作成品質量呈現正相關,這與Shirzad(2017)的研究結果存在一定差異。可能是因為本研究涉及的研究樣本較少,或者是外語寫作構思與二語寫作構思存在一定的差別,亦或是研究對象的寫作構思任務體裁有所不同, 也不排除另外一種可能,即,受試在二語寫作構思產出過程中的注意資源的優化配置問題尚存爭議。不論是有限注意力觀,還是多重注意力資源觀,都需要更多的進一步實證驗證和深度闡釋(徐錦芬、陳聰,2017)。本研究的二語寫作任務為議論文,而Shirzad(2017)研究的寫作任務為說明文,這也恰好驗證了多文本異化體裁對文本質量的影響效應,這也或許是導致二者研究結果存在差異的主要因素。

另外,憑借二語寫作構思的停頓截口離散的成像及其混合函數的擬合,對高分組與低分組的停頓離散成像的函數擬合對比,發現其中一些規律。同時,通過比較高分組、中間組與低分組的停頓截口離散,我們發現,三個組別在四個階段的停頓截口離散呈現一定的共性特征,可以對三個組別的離散特征進行深度透視,挖掘三個組別的微觀變化與差異。

第三,通過對受試寫作成品評分標準的五大因素(內容、結構、語言準確性、語言廣度、語言復雜度)的觀察,同時將其與停頓截口類型(S/W-notation停頓截口、Token-analyzer停頓截口、多文本異化停頓截口、Heatmap停頓截口與階層輪廓圖停頓截口)逐一進行相關性剖析,本研究還發現,眼部跟蹤掃描停頓截口與語言的復雜性成高度相關,這說明,影響寫作文本質量的因素在某種程度上包括寫作邏輯、語言思維、段落的銜接與語篇的宏觀把握。另外,階層輪廓停頓截口和寫作的內容、結構語言與廣度成高度相關,這進一步說明,在整個二語寫作構思過程中,何時停頓、停頓時長、停頓類型、停頓離散都對寫作文本成品產生重要影響。因此,加強對受試的停頓截口培訓與引導,特別是把控好停頓離散時長分配、語言邏輯等至關重要。

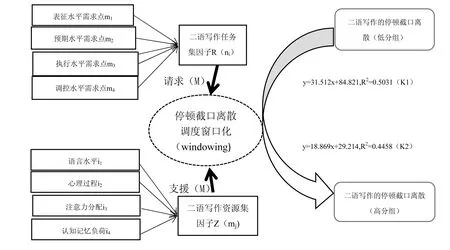

圖4 二語寫作構思的停頓截口離散化調度集成界面

綜上所述,基于停頓截口離散的二語寫作構思研究具有重要的理論價值與現實意義。本研究在截口離散研究成果的基礎上,新擬了停頓離散調度優化調度效度檢驗集成界面(如圖4所示)。因篇幅所限,筆者將其他相關研究中,進一步探討二語寫作構思停頓離散優化調度研究,通過后續深度跟蹤、問卷調查以及回溯性訪談(Cheon & Chung,2014),挖掘低分組停頓截口調度后的成像樣態表征,并通過課堂培訓對低分組學生進行后續跟蹤測試,考察其二語寫作成品質量是否有所提高。另外,值得研究的相關話題還有停頓截口在二語寫作構思過程的動態制約以及其在二語寫作構思過程的記憶制約凸顯力(shell prominence force),進一步探尋停頓截口離散與寫作文本的輸入接口,窺測其停頓截口切分制約(segment restriction)。在相同時空概化記憶負荷約束(generalized binding)下,工作記憶的中央執行器、語音環(voice ring)與視覺空間板(visual space board)對二語寫作構思的停頓離散有何影響,如何增強記憶容量(memory voltage),提升寫作文本質量也是相當有趣的研究話題。

6.0 結語

本研究以二語寫作構思的停頓截口為切入點,探討基于PASS模型下二語寫作構思過程中四個階段的停頓離散成像,并對低分組停頓離散成像進行優化調度擬合。基于上述實證論證,結果發現:1)以二語寫作構思的停頓截口離散成像為研究視角,高分組、中間組與低分組在停頓截口類型上存在一定差異;2)來自停頓截口的數據采擷,三個組別在二語寫作構思四個階段中的停頓離散成像樣態有所差異,并與寫作文本質量存在一定的關聯方。當然,本次實證亦存若干不足,譬如受試在二語寫作構思過程中的心理波動、受試對在線寫作注意力分配的調適以及教師在寫作文本評卷時主觀誤差等因素,有待后續研究進一步關注與規避。

[1] Alves, R. Progress in written language bursts, pauses, transcription, and written composition across schooling[J].ScientificStudiesofReading, 2015,2:372-374.

[2] Benetos, K. & M. Bétrancourt. Visualization of computer-supported argumentative writing processes using C-SAW Romanian Journal of Human-Computer Interaction[J].VisualRepresentationsofEducationalProcesses, 2015,6,281-293.

[3] Cheon, J. & S. Chung. An investigation of the effects of different types of activities during pauses in a segmented instructional animation crooks[J].JournalofEducationalTechnology&Society, 2014,5:296-301.

[4] Curley, R. Teachers’ perceptions of ELL students: Do their attitudes shape their instruction[J].InternationalJournalofEnglishStudies, 2017,(3):182-202.

[5] Grant, D. Complex, Compound and critical: Recognizing and responding to the factors influencing diverse pre-service teacher experiences of practicum[J].Asia-PacificJournalofTeacherEducation, 2017,(4):323-326.

[6] Korpi, S. & M. T. Farvardin. Investigating the relationship between emotional intelligence and writing complexity, accuracy and fluency among graduate students of TEFL[J].ModernJournalofLanguageTeachingMethods, 2016,3:234-242.

[7] Kowal, I. Fluency in second language teaching: A developmental perspective[J].StudiaLinguisticaUniversitatisIagellonicaeCracoviensis, 2014,2:229-236.

[8] Latif, M. A state-of-the-art review of the real-time computer-aided study of the writing process[J].InternationalJournalofEnglishStudies, 2008,4:29-33.

[9] Leijten, M. & L. V. Waes. Keystroke logging in writing research: Using inputlog to analyze and visualize writing processes[J].WrittenCommunication, 2013,2:351-358.

[10] Mazerolle, L. & Y. Marchand. Typing Suite: Integrated software for presenting stimuli, and collecting and analyzing typing data[J].JournalofPsycholinguisticResearch, 2015,3,127-133.

[11] Myhill, D. Misconceptions and difficulties in the acquisition of metalinguistic knowledge[J].LanguageandEducation, 2010,(3):151-163.

[12] Puranik, S. & M. Patchan. Using peer assisted strategies to teach early writing: results of a pilot study to examine feasibility and promise[J].ReadingandWriting, 2017,4:25-50.

[13] Revesz, A. Effects of task complexity on L2 writing behaviors and linguistic complexity[J].LanguageLearning, 2017,4:208-211.

[14] Sabet, K. & R. Minaei. A comparative corpus-based analysis of genre specific discourse: the quantitative and qualitative academic papers in the field of the TEFL[J].TheoryandPracticeinLanguageStudies, 2017,6:294-301.

[15] Shirzad, M. The effect of computer literacy on the participants’ writing ability in TOEFL[J].Theory&PracticeinLanguageStudies, 2017,(2):131-159.

[16] Wengelin, A.ExaminingPausesinWriting:Theory,MethodsandEmpiricalData—ComputerKeystrokeLoggingandWriting[M]. Oxford:Elsevier, 2006.

[17] Wolf, B. Effective beginning handwriting instruction: Multi-modal, consistent format for 2 years, and linked to spelling and composing [J].TheoryandPracticeinLanguageStudies, 2017,5:299-307.

[18] 聶玉景,李征婭. 基于技術支持的二語學習者寫作的停頓行為分析[J]. 西安電子科技大學學報(社會科學版),2016,(1):93-101.

[19] 王俊菊,楊凱. 二語寫作過程研究[M]. 山東: 山東大學出版社,2014.

[20] 王蘭忠. 基于鍵盤記錄和眼動儀的中文二語寫作過程研究[J]. 外語電化教學,2016,(2):35-39.

[21] 徐錦芬,陳聰. 任務的認知要求對學習者語言產出的影響——有限注意力模型與多注意力資源模型[J]. 外語學刊,2017,(1):91-95.

[22] 袁輝,徐劍. 口筆語句子產出的線性特征研究:來自二語語段加工的證據 [J]. 山東外語教學,2016,(6):43-49 .

[23] 朱曉斌,邢賽春,張莉渺. 寫作停頓的認知研究新進展[J]. 心理研究,2013,(1):14-19.

(責任編輯:楊彬)

The Discreteness of Pause Slit of L2 Writing Planning

KE Yu-guo

(School of English, Shanghai International Studies University, Shanghai 200083, China)

This paper defines the concept of discrete pause for L2 writing characterization, and the imaging slit marked discrete pause. Through analysis and evaluation by “inputlog” on 12 students’ writing and on the basis of students’ scores, students are divided into high group, middle group and low group. By means of observing the pause slit, the final findings of this study are: 1) discrete imaging of L2 writing planning has certain characteristics and there is a certain correlation with square text quality: complete style,right-oriented style and S-sloped style; 2) from pause slit data gathered and four stages of feature based on PASS model in the three groups, low, middle and high groups make differences in packet pause discrete imaging,especially focusing on implementation level and adjustment level; 3) it is possible to transform scheduling optimization of discrete imaging from lower group toward the high group by means of slit windowing.

L2 writing planning; discreteness of pause imaging; optimal scheduling; pause slit

10.16482/j.sdwy37-1026.2017-04-006

2017-05-02

本文為江西省科學教育課題“CAF理論研究的新進展”(項目編號:NJX201500324)及校級重大規劃課題“二語寫作構思的停頓截口離散化研究”(項目編號:JDT20140045KY)的階段性成果。

柯于國(1985-)年,男,湖北黃石人,博士生,講師。研究方向:外語教學、心理語言學。

H319

A

1002-2643(2017)04-0045-11