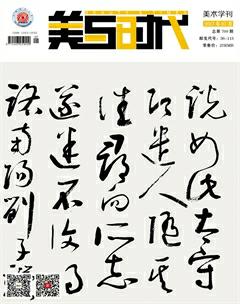

論篆刻藝術的傳統滋養與當代創新

蔣勇軍

摘 要:文章分析了篆刻藝術相關的涵義,同時闡述了篆刻藝術的傳統滋養形式,并結合已有經驗對新時期背景下,篆刻藝術創新方法或途徑進行了探討,旨在保證篆刻藝術發展的持續性,不被隨著社會發展而被淘汰。

關鍵詞:篆刻藝術;涵義;傳統滋養;當代創新

一、分析篆刻藝術的涵義

篆刻藝術實質上指的并非是簡單的一種以篆書作為載體的刻印藝術形式,從歷史上有名的篆刻家成長史中我們可以看出,篆刻是一種個性、特色的彰顯,不同的篆刻家的篆刻風格自成一派,諸如吳昌碩、劉一聞、鄧石如及趙之謙等,他們的篆刻作品充分體現出何謂以我書入我印。

以往在人們眼中“篆刻藝術”評判的標準主要集中在:篆刻作品是否體現出審美價值以及篆刻家的個性色彩。具體而言,篆刻就是一種以刀代筆書寫的形式,人們將自己即興發揮的或早已想好的書法篆刻在印材上,除了書法之外,還有圖像等形式。

從篆刻藝術的發展史來看,其“生長”于中國,屬于一門富含中國特色的民間傳統藝術,具有雙重價值,即欣賞價值、實用價值。正如我們所知,篆字雖然是篆刻最常用的一種字體,但并不是唯一,除了篆字外,還有行書、隸書和楷書等。而篆刻藝術工藝品除了用石料篆刻外,有時還會使用到象牙、獸角、水晶和玉石等昂貴的材料。

二、分析篆刻藝術的傳統滋養

篆刻有別于其他的書法和繪畫形式,它是在傳統的書法和繪畫基礎上加入了一種新的鐫刻形式,即刀法,以刀代筆進行書畫創作。在古代印論中提及到多種篆刻刀法,從現在看來無非兩種,所謂很多種不同形式的篆刻刀法則可以看成是古人“故弄玄虛”的說辭。一般而言,篆刻使用的刀法就兩種,一種是切刀,一種是沖刀。切刀遲澀,重在凸顯古拙格調;沖刀爽利,重在于凸顯秀潤線條。

評價篆刻藝術可以看成是評價一個人篆刻的刀法,想要成為一代篆刻大家,就必須精研刀法。只有精湛的刀法才能夠支撐起偉大的篆刻創作夢想,所有篆刻藝術都需要通過篆刻刀法得到體現,簡單說來即是篆刻創作藝術理想效果需要通過精湛的篆刻刀法才能實現,沒有技術含量支撐的“藝術”無法成為真正的藝術。

對于篆刻藝術家而言,其不能為了體現篆刻“技法”而訓練技法,技法不是炫耀的資本,過度炫技只會忽視篆刻氣韻、章法本身的涵義,真正的篆刻大家是不會舍本逐末的。熟知篆刻藝術的人應該都知道,沒有學術高度支撐的“技法”是蒼白無力的,是貧瘠的,這也就解釋了為什么決定篆刻藝術評價的不是書法、繪畫本身,而是篆刻技法。如:不同的篆刻技法表現出不同的思想情緒,諸如干凈歷練的線條表現的是創作者靈動、渾穆的心境,想要在黑白紅的色彩中尋找內心寧靜,雅致而古樸自然。

三、分析當代篆刻藝術的創新與突破

著名書法大家韓天衡先生曾這樣說道:“印章之于書法繪畫,如同時西服和紐扣的關系,印章在書法繪畫作品中所發揮出的效果是不能取代也無法掩蓋的,可以說整個書法繪畫作品想要達到的藝術高度取決于鈐蓋效果。”然而從當代書畫家使用印章的習慣、規律來看,似乎進入了使用誤區,諸如某些書畫家在書畫作品中使用鈐印的效果非常模糊,而形成模糊鈐印的原因就在于他們使用的印泥拍打手法不恰當,正確的拍打方式應當是將印章放置在印泥表面,隨后用手心輕輕拍打,切記不可胡亂的將印章置于印泥中使勁摁下并攪和。需要注意的是印章使用方式不恰當,影響的不僅是書法繪畫效果,還會影響整個書畫繪畫作品體現的風格,誤導人們錯誤領會書畫家的創作意圖。如:某書畫家的畫風一貫是粗獷不羈的,卻給作品配上雋永纖秀的元朱文,顯然霸道豪放的畫風與雋永纖秀的篆刻之間格格不入,不僅影響了整幅作品的觀賞效果,而且還影響了人們對創作者創作意圖的剖析。

此外,我們在篆刻藝術欣賞中,時常會看到“用印過度”的情況,這是因為某些書畫家認為印章使用“多多益善”,不僅不會影響到作品欣賞效果,而且較多地使用印章還會使原本“暗淡、簡陋”的作品變得豐富生動起來,對于這樣的想法我們認為是可笑、可悲的。篆刻藝術的精貴處就在于“萬花叢中一點紅”,有畫龍點睛之妙,怎可唯多是從。除了某些想要展現特殊藝術效果的藝術作品外,所有的篆刻藝術均要求“從簡”,單一的使用形式未必達不到想要的藝術效果,相反簡單的應用反而容易體現畫龍點睛之妙。雖然道理我們都懂,但真正做到的人卻不多,就當代篆刻藝術來講,依然存在著重復用印的情況,人們為了“蓋印”而蓋印,使用很多印章,不是喧賓奪主,就是弄巧成拙,自然體現不出書畫藝術品真正的意蘊。

無論是傳統篆刻藝術,還是當代篆刻藝術均存活于“方寸之間”,是附屬于藝術之中的藝術形式。如:在現代藝術品展覽機制中,篆刻藝術附屬在其他書法作品之中,依附書法展而存在,若單獨地將篆刻作品進行展覽,似乎已不符合當代藝術品賞析潮流。但世人常說:“社會一直是在發展進步的,藝術也會隨著社會的發展而作出改變。”借用這句話,我們認為當代的篆刻藝術欣賞機制應不斷進行創新和改變。諸如:將古人優秀的篆刻藝術作品噴繪出來,并將其放大處理后再單獨進行展覽,這樣一來呈現在人們眼前的篆刻藝術雖然已改變了最初欣賞的形態,卻更適宜當代人對篆刻藝術的人文欣賞性,也就更契合當代人的賞析需求。

雖然“將篆刻藝術品放大處理后單獨進行展覽”的工作早有人著手在做,但是從我們實地了解到的情況來看,某些展覽館將篆刻藝術品展覽看成是一種謀取利益的方式,他們過多追求篆刻藝術品想要帶給人們的視覺沖擊,卻忽視了篆刻藝術本身的內涵,使得陳列在展覽觀中的篆刻藝術品“毫無章法”可言,隨意制作、隨意拼接的情況比比皆是,顯然篆刻作品強調的刀法、篆法和章法被忽視,必然影響到作品本身的蘊意,也無法展現出篆刻藝術。因而在當代篆刻藝術展覽中,我們應遵循篆刻根本,不盲目跟風、不舍本逐末,圍繞篆刻藝術內涵不斷進行創新調整和改變,使其更符合當代人審美需求,不會湮沒在歷史塵埃中。

另外,篆刻可以看成是文人墨客自娛自樂的一種小眾創作形式,其隨著時代的不斷發展與變化,原本的觀賞性和實用性漸漸被削減,剩下更多的是觀賞價值,似乎實用價值正在消亡。俗話說:“創新將不可能變成可能。”當人們認為篆刻已不具備價值,篆刻藝術已無人欣賞時,才是其價值真正體現的方式。常言道:“物以稀為貴。”小眾的藝術欣賞才是其在新時代背景下存在的根本意義,但為了其發展的持續性,我們需要對其進行創新,將小眾變成普遍,變成廣泛。諸如:在各高校開辦篆刻藝術專業;在多媒體的應用下,在篆刻藝術中融入更多時尚元素,使其成為年輕人追捧的潮流等。只有不斷對篆刻進行創新,加入更多的時尚元素,才能夠使篆刻重新迸發出活力,從小眾藝術變成時代潮流。

四、結語

綜上所述,篆刻是中國獨有的一種藝術形式,其蘊含中國特色,豐富的不僅是書畫表現內容,而且在一定程度上還鍛煉篆刻家的思想意志和品格。但隨著社會文明發展,篆刻藝術正在逐漸消亡,為了保護中國文明,保護傳統中國藝術,我們需要對篆刻藝術表現形式進行創新,使其融入現代時尚元素,讓小眾變成大眾,取代消亡的應當是永久延續。

參考文獻:

[1]崔海瑞.論篆刻藝術的傳統滋養與當代創新[J].美術觀察,2016,(08):90-91.

[2]姜文.當代寫意篆刻的形式語言和審美情感[D].遼寧師范大學,2016.

[3]楊雪吟.篆刻藝術在平面設計中的應用研究[D].浙江農林大學,2015.

[4]向立強.基于篆刻藝術的現代標志設計研究[D].湖南工業大學,2014.

作者單位:

湖南科技職業技術學院