南京市排污權有償使用與交易實踐分析

李 忱, 管 蓓

(1.南京大學金陵學院化學與生命科學學院, 江蘇 南京 210089; 2.南京市環境保護科學研究院, 江蘇 南京 210013)

0 引言

排污權交易理論由美國經濟學家約翰·戴爾斯(John Dales)于1968年最先提出,即建立合法的污染物排放權利,通過排放許可證的形式實施推行,美國國家環保局(EPA)隨后將污染權交易用于防治大氣污染源及河流水體污染源管理[1]。德國、澳大利亞、加拿大、英國等發達國家均實施了排污權交易并取得了明顯的減排成效[2-5]。我國的排污權交易起步較晚,直到1987年上海閔行區企業間水污染物排放指標的有償轉讓成為了國內第一筆排污權交易[6]。2007年以來,先后有11個省(區、市)被國務院批準開展排污權有償使用和交易試點。2014年國務院辦公廳38號文《國務院辦公廳關于進一步推進排污權有償使用和交易試點工作的指導意見》要求在此基礎上進一步推進試點工作,標志著中國的排污權交易試點開始在全國推進,南京市就是試點城市之一。

1 南京市排污權交易制度簡介

1.1 實施概況

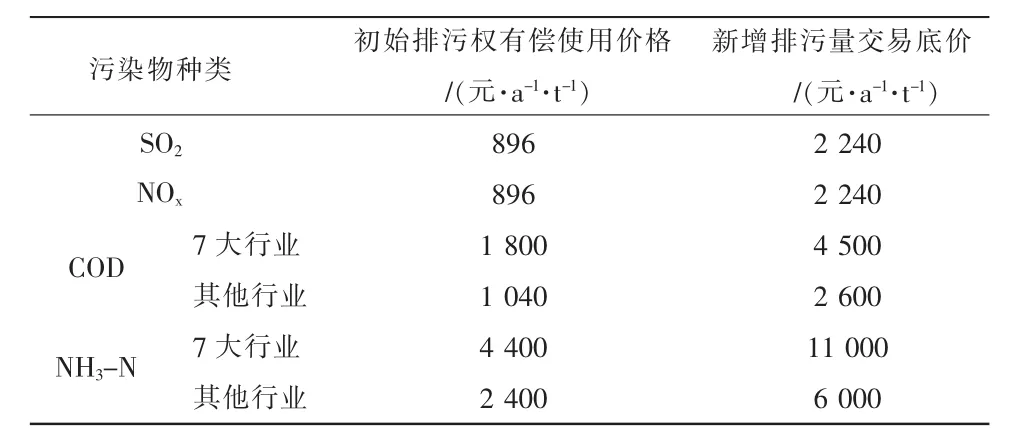

2015年2 月,南京市物價局、南京市財政局和南京市環境保護局發布了《關于排污權有償使用與交易收費問題的通知》,通知中對化學需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)的排污權有償使用費做出了規定,明細見表1。

表1 南京排污權有償使用和交易價格

2015年12月,南京首場排污權公開拍賣會在南京公共資源交易中心舉行,以上4種污染物的出讓規模分別為160,10,135和300 t,成交比例均達到了100%,成交總金額達到了1 299萬元,與通知的定價標準相比,溢價率達到了46%[7],第一次拍賣已經顯現出供不應求的現象。此后,又陸續進行了5次排污權的公開拍賣。

1.2 辦理流程

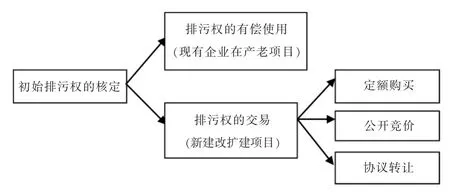

南京市排污權有償使用與交易工作主要分為初始排污權的核定、排污權的有償使用和排污權的購買3個部分,流程見圖1。

圖1 南京市現有排污權有償使用與交易業務辦理流程

初始排污權的核定是進行排污權有償使用與交易工作的第一步,它保障了排污權的初始分配,是總量控制的核心。根據核定過的該項目初始排污權,現有企業在產老項目和新建改擴建項目分別通過排污權有償使用和交易獲得排污權。排污權交易又分為定額購買、公開競價和協議轉讓等多種形式。

2 南京市排污權交易實踐分析

2.1 特點分析

2.1.1 初始排污權核定

目前,全國各地的初始排污權核定并沒有一套標準的方式方法,都是在互相借鑒、摸索中制定出適用于本地區的核定方法[8]。大部分試點省市直接采用項目環境影響評價中的排污量作為核定初始排污權的依據,但有許多企業在生產中可能并沒有達到項目的設計產量,實際排放量比環評報告估算值小,以滿負荷狀態對排污權收費額外增添了企業的經濟負擔。南京市則以項目環評估算值為參考,主要根據實際生產時的排污監測結果核定初始排污權,以實現排放多少污染物就購買多少排污權,使有限的排污權得到充分利用的同時盡量減少企業的無謂支出。尤其是對于中小型企業,資金緊張且特定產品產量波動較大,這樣的核定工作可以減少企業對排污權有償使用與交易的抵觸,有利于制度的順利高效實施[8]。

2.1.2 交易方式選擇

南京的污染企業是通過排污權的有償使用和排污權的交易2個途徑獲取排污權。現有企業的在產老項目通過排污權的有償使用以固定價格獲得生產所需的排污權;新建項目和現有企業的改擴建項目則是通過排污權交易獲得排污權。目前來看,南京市排污權交易工作中排污權基本處于供不應求的狀況,因此排污權交易仍然以一級市場(即政府與企業的交易)為主,二級市場(企業間的交易)的交易工作暫時還未開展。

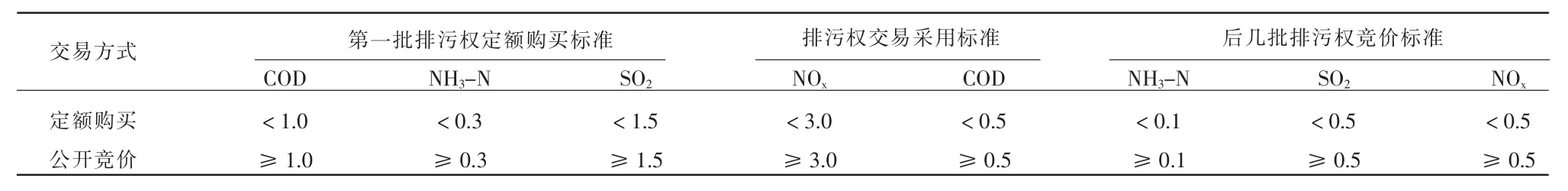

一級市場的排污權交易采用政府提供排污權讓企業來購買的形式,其中未超過購買標準的部分為定額購買,價格固定為標準定價,超過的部分則需要參加公開競價購得,購買標準見表2。

表2 南京市排污權定額購買和公開競價劃分標準t·a-1

從表2可以看出,在排污權交易方式的選擇上,一方面南京市希望減輕排污需求小的企業的成本壓力,只要排污量少于表中的定額標準就可以通過固定的較低價格直接從政府購買排污權;另一方面排污量超過定額標準的企業則需要通過公開競價的方式獲得較大量的排污權,由于排污權總量有限,面對拍賣價格的不確定性,參加公開競價的排污企業也會被迫主動減少排污量以節省成本。

實施以來,排污權的定額標準也發生著變化,加入排污權交易的4種污染物區分定額購買和公開競價的標準限值均在變少,管理要求越來越嚴格,以COD為例,第一批COD大于等于1.0 t/a時才需要參加公開競價,后幾批就降為只需要COD大于等于0.5 t/a。環境管理部門可以根據目標不斷調整劃分標準,體現了管理工作的靈活性。

2.1.3 成交價格總體趨勢

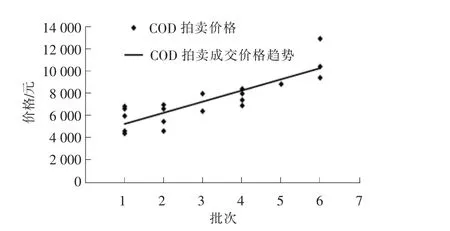

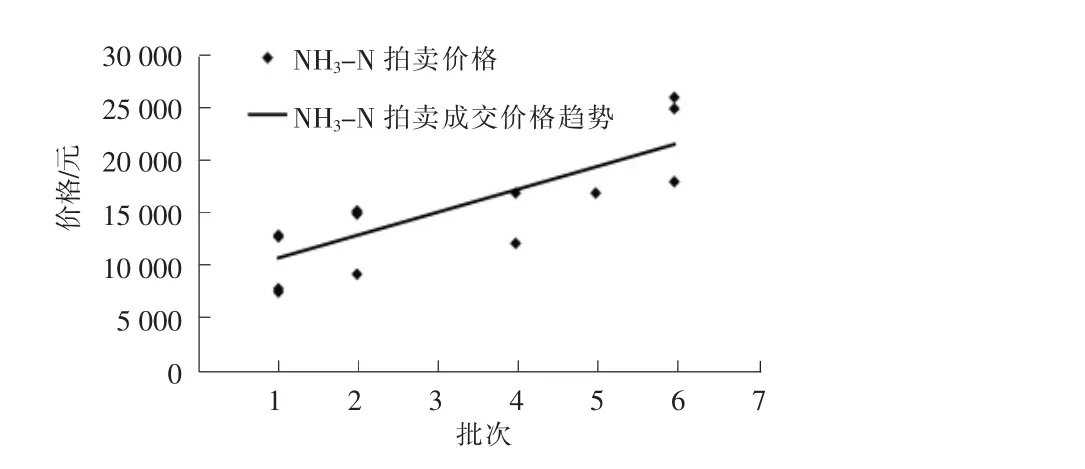

《關于推進排污權有償使用和交易工作的意見》中劃定的 COD,NH3-N,SO2和 NOx污染物的排放權,在排污權交易中,除通過定額購買以外,其余均通過公開競價獲取,在公開拍賣中排污權價格就會在基準價格上有一定的上浮,這體現了交易的市場性,排污企業根據自身情況用合理的價格獲得生產所需的排污權。2015年12月至2017年3月,南京市已經過6次排污權公開交易,每次拍賣參加公開競價的企業數量還有限,均為個位數,以部分企業成交價作圖,COD和NH3-N在6次交易中部分企業公開競價的成交價格見圖2和圖3。

圖2 南京市次排污權交易COD成交價格

圖3 南京市6次排污權交易NH3-N價格

從圖2和圖3可以看出,南京市排污權公開競價的成交價格上漲趨勢明顯,一方面體現出環境價值的提升,企業排污需要付出更多的代價;另一方面在追求經濟效益最大化的驅使下企業會利用清潔生產、污控措施升級等減排措施,主動減少污染物的排放,減少排污權成本的同時為環境保護盡一份力。

2.2 問題分析

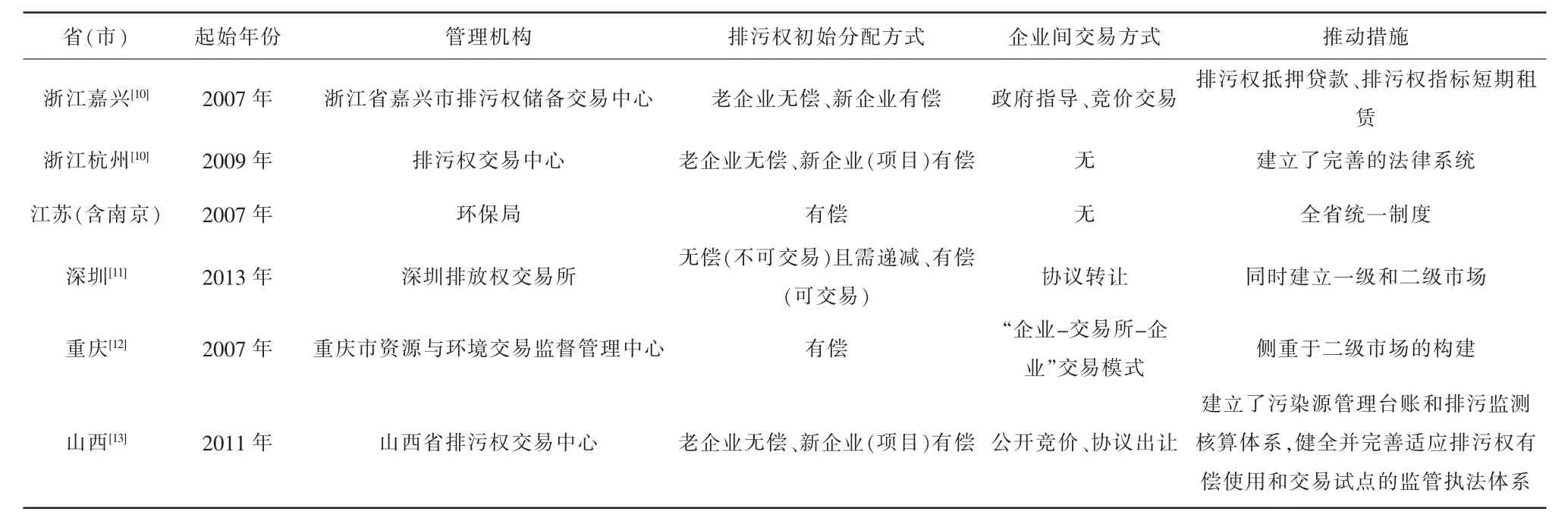

(1)排污權交易的法律依據欠缺[9],排污權管理方式及標準不一。目前,尚沒有一部法律明確確認排污權的市場主體、交易制度、交易規則等,南京也只是以政府為主導出臺了地方性的指導文件。幾個試點的省、市排污權交易對比見表3。因為沒有統一的法規及操作標準,各地對排污權有償使用及交易的管理機構、排污權初始分配方式、企業間交易情況(即二級市場開放情況)等都有所不同,不利于排污權交易制度在全國范圍的推廣。

表3 我國一些省市排污權交易現狀比較

(2)企業的實際排污量數據難以準確掌握,排污監測[14-15]數據目前有多種來源,驗收監測、常規監測、環保自測等,不同來源的數據之間也存在不同程度的差異,給初始排污權的核定帶來諸多不便,也不利于排污權購得后的后續監管。

(3)可能存在重復收費的現象。目前南京市的排污權交易市場仍然以一級市場(即政府與企業的交易)為主,二級市場(企業間的交易)的交易工作還沒有開展,少了二級市場的排污權交易制度難免走樣。例如,在2015南京市政府印發的《南京市主要污染物排污權有償使用和交易管理辦法(試行)》中規定排污權有償使用與交易不免除排污單位依法繳納排污費等相關稅費的義務,在實際操作中,南京市對同一企業的排污權購買和排污費繳納確實同時存在,排污權和排污費2種制度本就有較大區別。在政府的角度解讀排污費和排污權同時執行是在強化排污權管理,但在企業的角度分析排污權只是政府對企業生產排污限定的先決條件,自身獲得的這項權利仍然只是“多排污多交錢,少排污少交錢”,企業在排污權有償使用與交易過程中無法獲得主動權。這可能會讓企業的主動購買演變成被動繳費,降低污染物減排和污染物治理的效率,導致排污權有償使用與交易制度失去了原有的意義。

(4)排污權有償使用與交易涉及的污染物種類較少,多數集中在SO2,COD等,尚有眾多污染物未被納入排污權交易體系。其余因生產排放的污染物如廢氣中的揮發性有機物(VOC)、廢水中的硝基苯類等,同樣對環境有很大威脅,如不能把更多種類的污染物納入排污權有償使用與交易中,這項制度對環境保護的作用就會大打折扣。

3 結論與建議

(1)加快排污權有償使用與交易制度的立法進程[16-17]:①需要加快立法,在法律上確認排污權,形成常態化統一管理機制;②排污權有償使用與交易制度的各項具體內容需以法律形式明確規定;③各地排污權有償使用與交易的操作方式、標準應該統一,規范的規則才更能提高排污企業參與的積極性。

(2)建立統一的污染物排放監管機制,較準確地獲得企業排污數據,精確核定初始排污權,保障合法排污企業利益,有助于超標排放行為的發現和查處。

(3)對排污權制度和排污費制度進行整合,在企業為獲得排污權的權利付出成本后,免除或減少履行支付排污費的義務,進一步減輕排污生產企業的經濟負擔,減少對治污減排的抵觸情緒,積極參與排污權有償使用與交易,主動減少排污量。

(4)增加排污權有償使用與交易涉及的污染物種類,讓更多的污染物通過排污權市場有效配置到各企業,隨著國家對環境質量要求的提升,總量控制范圍會進一步擴大,這也要求排污權有償使用與交易涉及的污染物種類隨之增加。

(5)加快南京市排污權交易二級市場的開發利用,沒有企業間的排污權交易,排污權制度的目的易出現偏差。在南京市排污權交易一級市場日益成熟的情況下,開啟二級市場勢在必行,讓排污權有償使用與交易制度發揮出最大作用。

(6)南京市的排污企業有個“24561”的概念,即2家大型鋼鐵生產企業、4家大型化工生產企業、5家大型水泥生產企業、6家大型電力生產企業和1個有100多家化工企業的化工園區,“24561”企業每年的排污量占南京市總排污量的90%以上,因此建議率先對“24561”企業實施排污權有償使用與交易的全覆蓋并加強監管,促使他們主動改進生產工藝或引進先進環保設備,南京市的環境質量必將大為改善。