MVP爭奪戰

MVP爭奪戰

與上一個賽季庫里全票當選MVP不同,本賽季的常規賽MVP爭奪戰從賽季之初就早早展開。詹姆斯·哈登和克里斯·保羅由于賽季初期的出色表現成為有力爭奪者。隨著快船隊的成績下滑,保羅退出了競爭行列,而表現穩定的科懷·倫納德和異軍突起的拉塞爾·威斯布魯克成為了哈登的有力對手。今年NBA將常規賽獎項評選日期延至選秀大會結束后進行,其目的在于讓聯盟的話題討論度得到延續——總決賽之后是選秀大會,選秀大會結束后頒發獎項,全部頒獎完畢后,自由球員市場又敞開了大門。這看起來確實令人心潮澎湃,但實際效果卻并不理想。經過了漫長的等待后,球迷們對于各種獎項的期待值已經降低,而MVP的投票看起來也像是聯盟早已內定的結果。難怪有人會跳出來為哈登鳴不平:兩年前他個人數據突出,卻因為球隊戰績不如庫里輸掉了評選,而今年他的球隊進步明顯,卻又敗在了數據堪稱完美的威斯布魯克手下,NBA的評判標準真是有些讓人看不懂。其實MVP的評選向來就充滿爭議,除了少數幾個賽季堪稱實至名歸之外,總有些時候不那么讓人滿意,下面就讓我們來看看,在NBA的歷史上,有哪些緊張激烈的爭奪吧!

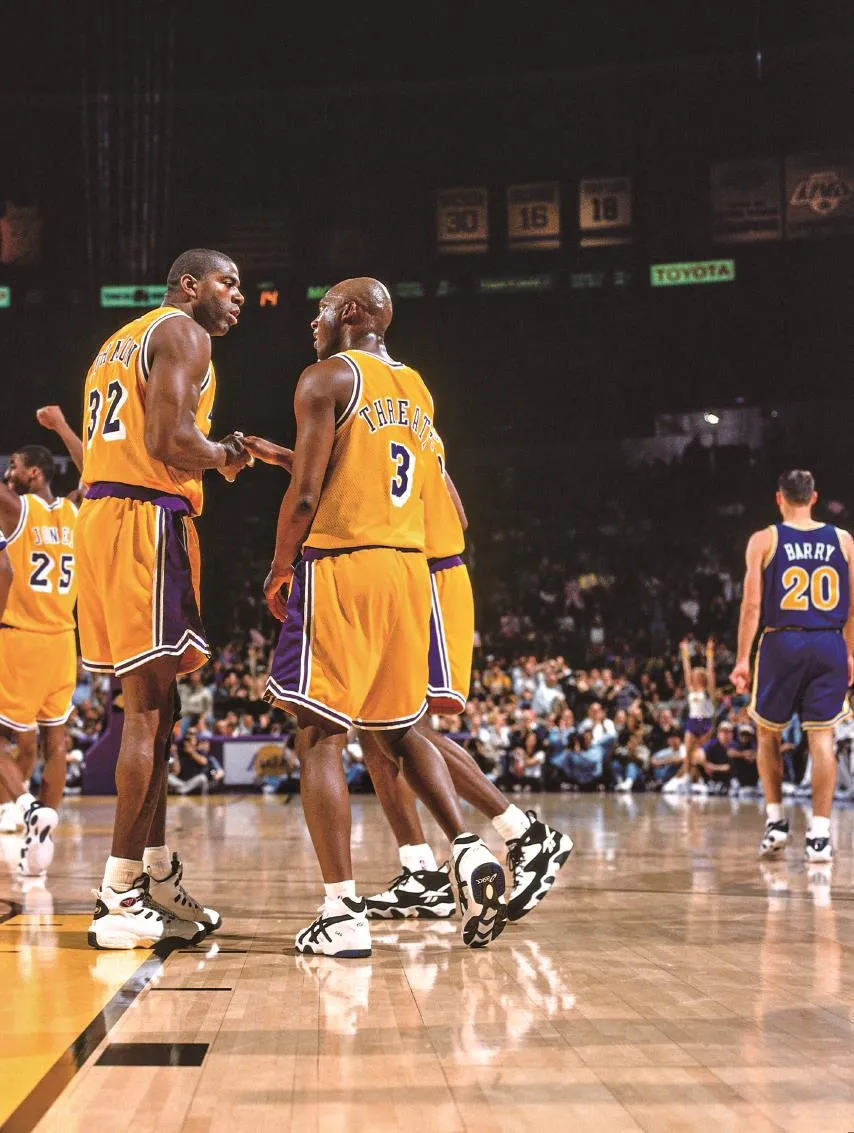

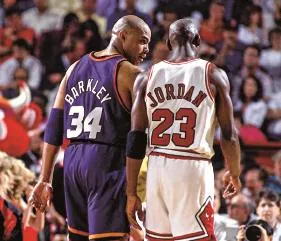

“魔術師”約翰遜 VS查爾斯·巴克利 VS 邁克爾·喬丹

勝利者:“魔術師”約翰遜

這是NBA歷史上最接近的MVP票選,也是歷史上最詭異的一次票選。縱觀歷史,唯一一次獲得最多第一輪選票的球員最終并未得獎,就是出現在這個賽季。查爾斯·巴克利的胖手就快要觸碰到MVP的獎杯,就差那么一點兒。關于“魔術師、巴克利和喬丹誰最配得上這個獎項”的爭論,永遠得不到統一的答案。掌握生殺大權的投票者最終選擇了給巴克利點兒甜頭,他的第一輪選票比“魔術師”多了九張,占總票數的10%。那年有資格來分一杯羹的競爭者人數不少,打亂了整個MVP的票選表格。馬龍和帕特里克·尤因瘋狂攬票——他倆拿到了三張第一選票、九張第二選票和二十一張第三選票——搶走了應該屬于巴克利和喬丹的那部分分數。更詭異的是,有三個投票者竟然在選舉時完全忽略了本賽季拿下夸張數據的喬丹,為最終的結果埋下伏筆。“我想我能理解那種‘反喬丹’的情緒,”喬丹在1990年對芝加哥論壇報說,“每只桶里都有那么幾個爛蘋果,這次是三個。”

喬丹的憤怒不無道理。他不像“魔術師”或巴克利,喬丹在場上是個令人膽寒的防守者——他在之前兩年都被選入了NBA的防守第一陣容,而且在1990年也將使這一榮譽延續。他在得分和搶斷榜上都領跑全聯盟。現在有了高級的統計方式,我們能看到喬丹在勝利貢獻值和PER值上也冠絕NBA。1990年,沒有任何一名球員,包括巴克利在內,占用球隊的球權數能超過喬丹。然而即便出手如此頻繁,喬丹仍然在真實投籃命中率上位居聯盟前十五,外加上低得驚人的失誤率。這個賽季的喬丹交出了古往今來最漂亮的數據單之一,然后大家都把他的名字填在了自己第三選擇里。

“我真的做了很多心理斗爭,”那時邁阿密先驅報的記者肖恩·鮑威爾說,“因為我的出發點更多是一種個人偏好,而不是簡單地問自己‘這個家伙比那個更好嗎?’我的意思是,哪個正常人能說巴克利的表現要勝過喬丹?我的選票給了巴克利,因為我認為作為一個球員來講,他在常規賽中成熟了很多——傳球、得分和籃板樣樣不落。從做人的角度來講,我想他也成長了,他可以更和藹友好地和隊友相處。”

我們也改幫“魔術師”說說話——在賈巴爾退役之后,正是他把整支湖人隊都一把扛在肩上。和巴克利、喬丹相比,他身邊的天賦球員更多(詹姆斯·沃西、拜倫·斯科特、迪瓦茨、湯普森和邁克爾·庫珀),“魔術師”在那個賽季里輾轉地打過球隊里的所有位置——這種可塑性讓紐約郵報的彼得·維克西稱贊他為人體填字游戲,隨心所欲,靈活百變。這個NBA歷史上最好的球員之一正走向生涯的尾聲,但是在賈巴爾離開的情況下,他還能讓湖人隊的進攻水準有所進步,防守能力位居前十,他的帽子里最終還變出了一個63勝的光輝賽季。“如果我不得不現在做出選擇的話,我可能會投給喬丹,”紐約每日新聞的弗雷德·科爾伯特說,“本賽季的競爭近乎白熱。我想,如果‘魔術師’離開湖人,他們還是一支能拿下40勝的球隊;如果喬丹離開了公牛,他的隊友們可能都趕不上來球館的公交車。但是‘魔術師’把所有的位置都打了個遍,他的球隊也擁有聯盟的最佳戰績。”

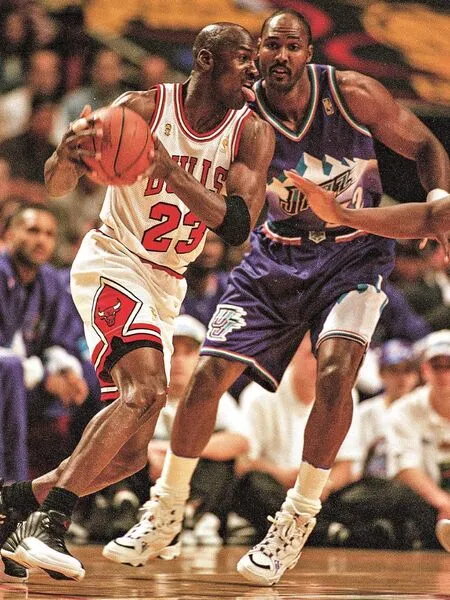

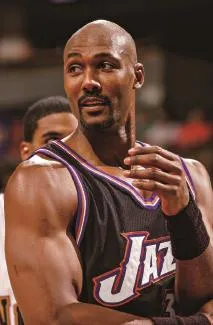

卡爾·馬龍 VS 邁克爾·喬丹

勝利者:卡爾·馬龍

這可能是全美體育史上最聲名狼藉的一次MVP評選了,因為一個全盛時期的邁克爾·喬丹因為投票者的審美疲勞而被拒在MVP門外。需要清楚的一點是,1996-97賽季的喬丹的確有所退步。在33歲這個年紀,他的爆發力已遠不如前,喬丹無力再達到上個賽季所設下的標桿。盡管如此,這個男人仍然還是邁克爾·喬丹——像從前一樣任性固執,在接下來的賽季豪奪常規賽和總決賽兩個MVP,再加一座奧布萊恩杯,并站在了聯盟里絕大多數人只能仰視的神臺之上。

時勢造英雄,馬龍是一個強硬的挑戰者。喬丹在一旁和自己設立的標準較勁,這邊馬龍打出了生涯的最佳賽季之一。他在64勝的爵士隊隊中是一名高效的得分手和籃板手,他的數據對猶他的重要程度和芝加哥的喬丹無比接近。他能得獎的原因很明了,而且也符合這個獎項評選時一以貫之的潛在規則。但說真的,和煥發青春的馬龍相比,喬丹更勝一籌。馬龍也知道這一點,就像他幾個月前就知道喬丹的公牛可能會戰勝爵士。體育畫報的杰基·麥克穆倫曾經這樣說:“爵士前鋒卡爾·馬龍知道邁克爾·喬丹將會衛冕最有價值球員這一獎項。他也承認公牛隊將會贏得總冠軍,但他說:‘除非一支像我們這樣的球隊能打出常規賽十五連勝,喬丹才會被拉下來。’”

當你33歲,在猶他辛勤奮斗了12個年頭之后,有些實話就不得不承認了。一支小球市的球隊,一年又一年穩定地打出高勝場的優秀表現,卻始終品嘗不到總冠軍的滋味。例如,即便你是一個職業生涯26.1分10.8板的大前鋒,你也知道當票選西部全明星首發時,人們也更青睞那個能把籃筐扣個地動山搖的27歲的肖恩·坎普。即使你帶領球隊打出了西部的最佳戰績,并且在其過去32場比賽里的29場,得分都冠絕全隊,你也清楚,從喬丹手里搶來最有價值球員的稱號只是個安慰獎而已。

但總冠軍和MVP可不一樣。在籃球場上,喬丹的公牛有著明確的優勢,他們也通過在總決賽上擊敗爵士,證明了這一點。但是突然殺出的卡爾·馬龍也足夠優秀,足以從NBA歷史上最杰出的運動員手里偷來這座獎杯。回望歷史,這段情節看起來可能有點兒如夢似幻,不太真實。但是在這故事背后,是另一位頂級球星的耀眼賽季,和一個有點兒被媒體榨干了的籃球之神。不過別擔心,第二年喬丹又回來了。

卡爾·馬龍 VS 阿倫佐·莫寧VS 蒂姆·鄧肯

勝利者:卡爾·馬龍

喬丹第二次退役之后,聯盟MVP競爭者有了更多機會,再沒人毫無爭議地統治比賽。沒有了MVP的代言人,投票者們給卡爾·馬龍、阿倫佐·莫寧和蒂姆·鄧肯送去了幾乎相同數量的支持。

在這三位歷史級大前鋒中,拿到MVP分數最多的和最少的之間相差不到90。馬龍和鄧肯得到了相同數量的第三選票(31),在第二選票上,鄧肯(36)要比阿倫佐·莫寧(32)更受青睞。然而當最終結果出來時,戰局完全發生了變化。在他們之間無論選誰,可能都沒有對錯之分,這三個家伙在當年都是打出優秀戰績的隊伍中,攻防兩端的不二功臣。

“這可能是我記憶里候選人最相差無幾的年份之一了,我當時真可謂輾轉反側。”那時體育畫報的寫手杰基·麥克穆倫,在1999年這樣對美聯社說。麥克穆倫最終投給了馬龍,但是在他的投票解釋中,他也提到了另外兩個強勁的候選人:“盡管莫寧在邁阿密打出了職業生涯的最強表現,蒂姆·鄧肯第一次讓馬刺隊搖身一變加入了爭冠的行列,但是馬龍仍然是聯盟中最難防守的家伙,他是最強隊伍中的最強球員。”

雖然“最強隊伍中的最強球員”這條理由與評選MVP的標準不甚符合,但每個人都可能認同麥克穆倫的選擇,因為面對同樣勤奮、同樣出色的三名球員的票選迷局,我們都想尋求個結果。否則,他如何在馬龍的全能、鄧肯的杰出、莫寧的震撼之間選出一個絕對標準的答案?那一年人們都患上了選擇恐懼癥,所以這個三雄爭霸的賽季值得入選我們今天的榜單。

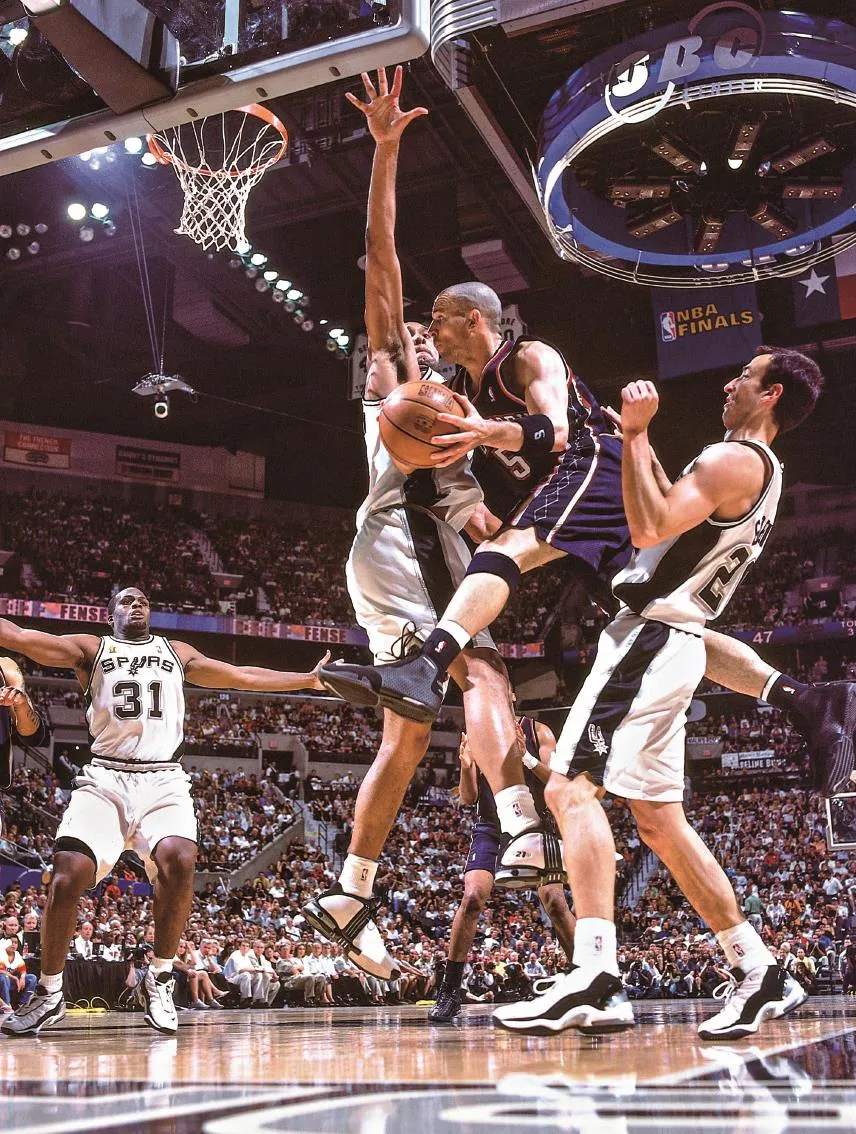

蒂姆·鄧肯 VS 杰森·基德

勝利者:蒂姆·鄧肯

這一年的兩位候選者都是NBA歷史長河里各自位置上的佼佼者,當季也正處于他們生涯的黃金時期。如果沙奎爾·奧尼爾能多為洛杉磯湖人隊打幾場比賽(他僅僅出場67次),他也許會加入這場亂戰。但是基德和鄧肯兩個人里的任意一個拿下MVP,也都是毫無異議的。基德是籃網隊新招入的曠世奇才,他在肯揚·馬丁、基特爾斯、范霍恩、托德·邁克卡爾洛奇和理查德·杰弗森身上施了魔法,組成了一支擁有駭人實力的東部豪強。而鄧肯也正式從狀態下滑(外加傷病侵襲)的大衛·羅賓遜的肩頭上接過了馬刺的重擔,在這支年輕的球隊當中充當中流砥柱。

“我們在蒂姆身邊的三個位置都配置了新的面孔,然后讓他把球隊帶起來。”馬刺主教練波波維奇在2002年對體育畫報說。“然后他做到了。”

他就這么做到了。那一年鄧肯的馬刺隊靠著杰出的防守和扎實的進攻贏下了58場常規賽。他們在季后賽里輸給了湖人,但是,基德面對湖人時也沒能取得勝利。這可能是二十一世紀初所有與湖人對抗的球隊共同的不幸遭遇,無論他們的球員星光多么耀眼。面對一個能統治全美國的大中鋒,鄧肯和基德能做的只有這么多了,這還不算湖人的科比和菲爾·杰克遜。奧尼爾在當年的票數只夠保證第三位的位置,而真正競爭NBA最高的個人榮譽的,只有基德和鄧肯兩位球員。

體育畫報的克里斯·巴拉德解釋他更偏愛基德的原因:“除去助攻數(9.9個,截止到全明星賽,位列NBA第二)、籃板數(7.1)和得分(14.3)不談,基德能獲得20個投票者的青睞的原因在于:上賽季的籃網賽季結束時,僅僅取得了26勝56負的成績。而謝天謝地謝基德,截止到本周日,他們以32勝15負的成績高居東部第一。上一次籃網隊的球如此好看的時候,他們手里的籃球還是紅白藍相間的古典風。基德37.7%的命中率可能促使一些人投給了沙克(得到7票,位列第二),但是如果當一個球員可以在不出手的情況下統治球場兩端——就像基德先生做的那樣——命中率又算什么呢!”

而ESPN.com的大衛·阿爾德里奇則為鄧肯辯護:“很明顯,鄧肯略勝基德一籌。原因一,基德身邊能把籃球放進籃筐的人可比鄧肯的要多。鄧肯是圣安東尼奧的最強終結者;原因二,大衛·羅賓遜掙扎著找不回狀態,布魯斯·鮑文和丹尼·費里由于傷病錯過了很多的比賽,是鄧肯在大半個賽季里扛著球隊前進。更甚的是,鄧肯要完成這些使命,身邊搭配的控衛卻是一個新來的法國菜鳥,這個年輕人有一個月的時間連陣容名單都沒進去;原因三,盡管基德這個傳球手對于籃網的影響顯而易見,但鄧肯在聯盟里的五項數據里都能位居前六:得分(25.5,第五)、籃板(12.7,第二)、蓋帽(2.41,第四)、出場時間(40.7,第六)、兩雙次數(65,第一)。”

蒂姆·史蒂夫·納什VS奧尼爾

勝利者:史蒂夫·納什

歷史中清楚地寫著,MVP的投票者們更青睞那些自帶“轉變”屬性的候選人——他們加入一支狀態欠佳的球隊之后,能把一盤散沙揉搓成團。史蒂夫·納什之于2004年的太陽隊正是最好的例證,克朗杰羅把這個控衛完美地嵌入了德安東尼的戰術體系之中。

一段可能是聯盟歷史上最美好的時光就此開始,納什的這兩座獎杯飽受后人的質疑,但是再多口舌也改變不了菲尼克斯的進攻隨著納什的到來天翻地覆的事實。在他到來的第一個賽季,太陽隊每百回合的得分數上漲了13.1分,還需要說什么嗎?

有一些控球者無聲、無形地給球隊做出貢獻,人們如果不沉下心來欣賞,還真的很難發現他們的作用。納什的比賽里就帶著一些這樣的味道,但是他打球的方式則張揚多了:驚為天人的傳球、幾乎不可能的進球加上急停急起的三分投射。他是一支62勝球隊里的主心骨,以一種在達拉斯從未展現過的風骨,綻放在菲尼克斯。

以下內容來自體育畫報的杰克·麥卡勒姆:“一份落在美西球館的客場更衣室里的球探報告,不討喜地對菲尼克斯的比賽風格提出了批評。有一段寫道:‘太陽隊一直在跑,投丟了之后在跑,投進了也跑,他們全場把球搞出界、半場把球搞出界、籃球始終危險地挨在他們的指尖上,無論什么事發生,他們一直在跑。可能他們不會對任何一件事皺皺眉頭。’時任太陽隊主教練的德安東尼在看完這篇報告之后,把它當做消遣,也把它當做一種激勵。他說:‘(那個球探)其實就是在說,我們就是帶個籃球到場上,然后讓球員們自己解決所有問題就好。但是我記得這個賽季我還是皺了一兩次眉頭的。我只是忘了為什么苦惱了。’他皺眉頭的時間一定是納什不在的四場比賽。納什因大腿擦傷和背部痙攣的傷勢缺陣了這四場比賽里的大部分時間,而太陽隊也四戰皆負,場均僅拿到86.3分。22歲的阿瑪爾·斯塔達邁爾的場均命中率從58.2%下降到了37.8%。菲尼克斯是多么的想看見納什回來——就像人們都想看見皮特和安妮斯頓在一起——這個金發小個兒才是MVP爭奪戰中的領跑者。‘我們沒了納什也能打跑轟,’前鋒肖恩·馬里昂這樣說,‘但他是我們能不斷跑下去的動力源泉。當他在場上的時候,我們就是做得更好。我們知道為了更好,只能瘋跑。’”

回頭看,這次競爭的激烈程度真是誰也想不到的。沒人能忽視東海岸的那只鯊魚巨怪,而奧尼爾——在他離開湖人的第一個賽季——成功通過這支被歷史低估的熱火隊縮小了與納什的差距。那時的韋德已經是個不大不小的球星了,但只能先從輔助打起。奧尼爾在攻防兩端給熱火隊帶來的影響幫助斯坦-范甘迪把熱火打造成聯盟中最平衡的球隊之一,雖然結局是在和不可一世的底特律活塞的七場大戰中敗下陣來。這是奧尼爾真正能接近MVP獎杯的最后一次機會,因為韋德將會在接下來的幾個賽季平步青云,當上邁阿密的最強英雄。