且看巖石自斑斕

文·圖/雅歌 紅塵

且看巖石自斑斕

文·圖/雅歌 紅塵

卷起千層浪的不一定是水,它有可能是巖石;流光溢彩的不一定是霞,它也有可能是巖石;五彩斑斕的不一定是畫,它仍有可能是巖石。在大自然神奇的藝術之手的雕琢下,一向不起眼的巖石也能展現出瑰麗多姿的奇景。

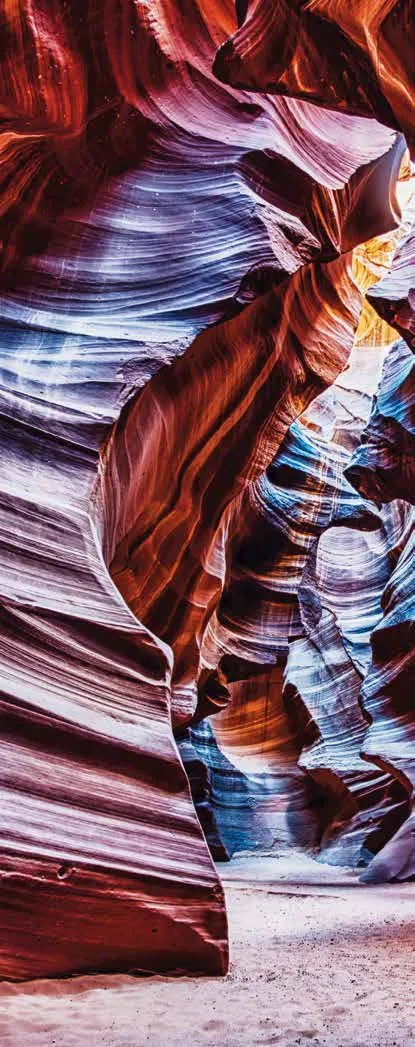

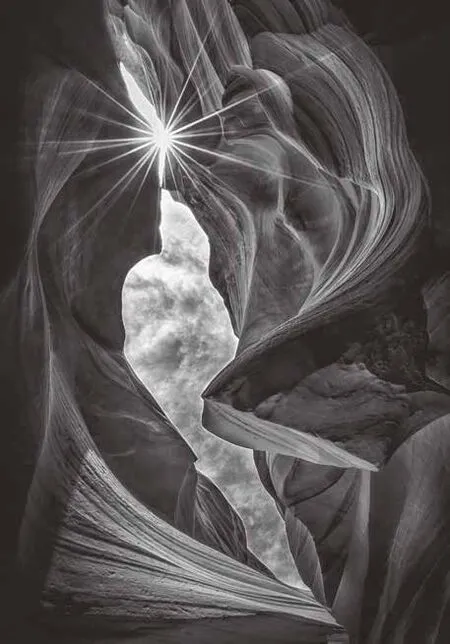

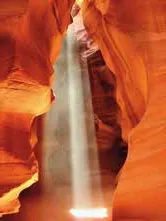

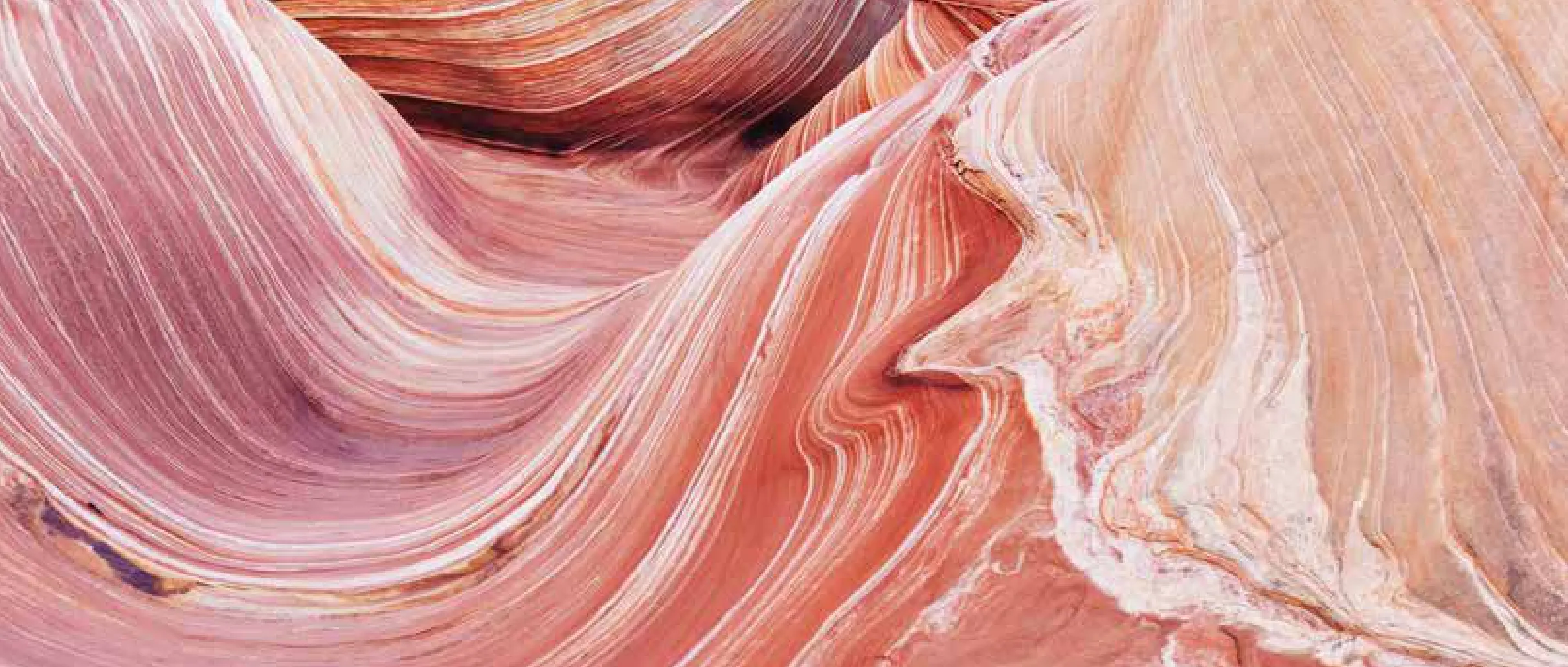

羚羊峽谷洪荒之力打造柔美奇景

在美國亞利桑納州北部的納瓦荷原住民保護區內,有一個聞名世界的狹縫型峽谷——羚羊峽谷。這個峽谷的入口和出口十分狹窄,僅有一人多寬。峽谷并不很長,但十分幽深,只有在午間極短的時間里,陽光才能透過幾處縫隙照到谷底。峽谷兩側的紅色崖壁帶有獨特的流線型紋路,像極了水中輕輕翻騰的波浪,又好似床邊夢幻般的紗幔,瑰麗多彩。

其實,打造如此柔美的奇景,大自然并沒有耗費太大的精力,只是長年累月的暴洪不斷地到峽谷里沖刷而形成的。這里兩側的石壁是由紅砂巖構成的,硬度系數較低,在各類巖石兄弟中屬于比較“好欺負”的一種,哪里經得起暴洪的“軟磨硬泡”?一來二去,它便一層一層“繳械投降”。日積月累,最終形成了今天我們看到的流水一般的橫向紋路。由于富含氧化鐵,它顯出了暖暖的紅褐色,配合流線型紋理及變幻的光線,十分迷人。

不過,不要被這天堂般的美景所迷惑,稍不留神,峽谷也會變成地獄。有的時候,即使峽谷正上方陽光明媚,而遠處的上游可能會忽然下起一場大雨,雨水便可能匯集成洪流涌入峽谷中。由于谷內通道較窄,更是加劇了暴洪的流速,湍急的水流裹挾著沙石一路所向披靡。游人如果躲避不及,被卷入洪流,后果則不堪設想。

流線型的橫向紋路

如夢似幻的光影

羚羊峽谷地面上的樣子

羚羊峽谷游覽小貼士

羚羊峽谷分為上、下羚羊峽谷。在納瓦荷語中,上羚羊峽谷被稱為 “有水通過的巖石”,該峽谷靠近地面,地勢較平坦,游客較多;下羚羊峽谷被稱為 “拱狀的螺旋巖石” ,位于地底,需要借助梯子、繩索才能完成游覽。不過,雨季的時候,兩處峽谷均會有暴洪通過。1997年,下羚羊峽谷就發生過游客被暴雨沖走的不幸事件。所以,一旦預測有雨,羚羊峽谷就會關閉游覽通道。

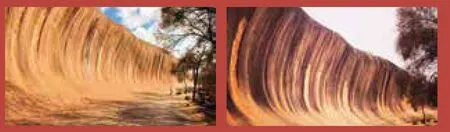

波浪巖風吹日曬雕琢石頭波浪

海上有海浪滾滾滔天,陸上也有石浪氣勢恢宏。在澳大利亞西部的海登小鎮附近,就有這么一排天然的巨型波浪狀巖石,像極了被瞬間凍結住的海浪,因此被稱為波浪巖。這排石頭波浪長約110米,高約15米,是西澳大利亞的著名景觀,被譽為“世界第八大奇觀”。每年,大量游客都慕名前來體驗“陸上沖浪”。

那這一片呈卷曲狀浪花形的石浪是怎樣形成的呢?要知道,這些巖石的主要成分是花崗巖,它的硬度可不一般,比羚羊彩穴的砂巖高出了好幾個等級,在巖石兄弟中屬于“不太好欺負”的一種。然而,大自然自有招數,風吹日曬之類的“伎倆”可是樣樣精通。這些曝露在外的巖石白天要經受烈日的炙烤,剛忙不迭地將溫度傳遞到內部,還沒來得及歇口氣,就已經到了夜晚,此時外部又開始降溫收縮。就這樣,內部巖石受熱膨脹,外部的卻又收縮緊

狼丘波浪谷風雨侵蝕細描地上石浪

狼丘

狼丘是帕瑞亞谷的一部分,而整個帕瑞亞谷跨越猶他州和亞利桑那州,歸美國國土管理局管轄。分北狼丘和南狼丘兩部分,波浪谷位于北狼丘。如果想去那里旅行,需要提前幾個月在美國國土管理局的網站上預訂。

波浪谷,位于美國亞利桑那州和猶他州交界的一個叫狼丘的地方,是炎熱沙漠里的一處美麗的自然景觀。它不像波浪巖那樣張狂,而是將整片紅色的“波浪”鋪展在大地上,任由你踏“浪”而行,卻不會沾濕身體。許多人被繃,最后終于繃不住了,巖石的表層開始剝裂。另外,強勁的沙漠風卷著沙粒和塵土把巖石下部的表層一點點剝去,僅留下成蜷曲狀的頂部,這些巖石便漸漸被風化成如今的模樣。

在石浪的表面,還有一些黑色、灰色、黃色、紅褐色的條紋,這也為波浪巖增色不少,這些深淺不一的條紋是雨水和巖石中的物質發生化學反應的結果,最終形成了多彩的波浪。隨著陽光照射角度的不同,波浪的色調也會發生相應的變化,時而絢爛奪目,時而灰暗低沉。

不同的光線下,不同的色調

波浪巖

人們在發現波浪巖之前,它一直被埋沒在西澳洲中部的沙漠里,默默無聞。直到1963年,一位攝影師拍攝了波浪巖的畫面,并在國際攝影比賽中獲獎,這之后,波浪巖才逐漸聲名大噪。

每層礦物質含量不同,則呈現出不同的顏色

它連綿起伏的波瀾所折服,說它像油畫,像雕塑,像夢境,更像外星球……

其實,這里原是一片巨大的沙丘,這些沙丘早在1億多年前的侏羅紀時代就開始沉積。天長日久,水的作用把沙石凝結成了砂巖,形成層層疊疊的結構。后來,隨著漫長的風蝕、水蝕的作用,砂巖的層次便逐漸顯現出來。從現今能看到的細膩動感的巖石紋理上,我們甚至能找到整個沙丘的沉積運動過程的痕跡。紅色、橙色、白色等每一層紋路的變化,反映出了砂巖中礦物質含量的差異。

為了保護這個美到令人窒息的地方,當地管理局規定,每天只允許20人進入,因此,在這里你看不到游人如織的場景,卻正好可以全身心地欣賞這個由風、水以及漫長的歲月聯手打造的奇妙世界。

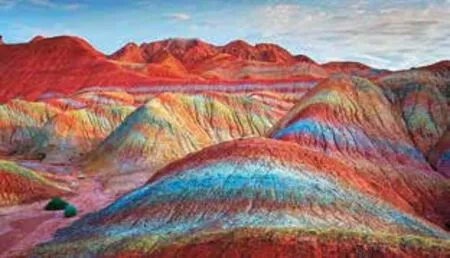

張掖丹霞疾風流水共繪七彩畫卷

“丹霞”一詞本是指天上的彩霞,出自曹丕的《芙蓉池作詩》:“丹霞夾明月,華星出云間。”位于我國甘肅省張掖市的丹霞地貌,融合了紅色、黃色、白色、藍綠色等彩霞般的各色石層,放眼望去,色調像波浪一樣順著山勢起伏,滿眼的山溝、山丘仿若七彩的童話世界。張掖丹霞色彩艷麗、氣勢磅礴,被稱為“七彩神仙臺”。2011年,張掖丹霞被《美國國家地理》評為“世界十大神奇地理奇觀”之一。

張掖丹霞地貌以層級錯落交替、巖壁陡峭、氣勢磅礴、形態豐富、色彩班斕而稱奇,其中最著名的是冰溝丹霞風景區和七彩丹霞風景區,兩地間隔約12公里。冰溝丹霞的顏色比較單一,變化不大,但是這里丹霞地貌的形狀非常獨特;七彩丹霞風景區位于甘肅省張掖市臨澤縣倪家營鄉南臺村,有七彩峽、七彩塔、七彩屏、七彩練、七彩湖、七彩菇、大扇貝、刀山火海等奇妙景觀,顏色絢麗,五彩斑斕,登高遠眺,宛若在欣賞一幅幅七彩畫卷。

張掖丹霞地貌主要由紅色礫石、砂巖和泥巖組成,是國內唯一的丹霞地貌與彩色丘陵景觀并存的景區。丹霞地貌的地質構造是由巖石堆積形成的,后來經長期的風力侵蝕、流水溶蝕和重力崩塌等外界因素的“打磨”,最終形成如今我們看到的丹霞地貌。丹霞地質發育于水平或緩傾的紅色地層中,這些紅色地層一般出現于中生代的侏羅紀到新生代的第三紀之間,而張掖丹霞奇觀約形成于600萬年前,那是喜馬拉雅山脈隆起的主要時期。

刀山火海景觀

七彩的童話世界

世界自然遺產——中國丹霞

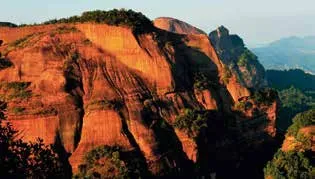

丹霞地貌

1928年,礦床學家馮景蘭在廣東北部仁化縣發現了丹霞山,將此地的地貌取名為丹霞地貌,并把形成丹霞地貌的紅色砂巖、礫巖巖層命名為丹霞層。廣東的丹霞山以赤色丹霞為特色,在此設立的“丹霞山世界地質公園”被聯合國教科文組織批準為中國首批世界地質公園之一。

廣東丹霞山

丹霞地貌在我國分布最廣,已發現的丹霞地貌有800處左右。2010年8月1日,在巴西利亞舉行的第34屆世界遺產大會上,聯合國教科文組織世界遺產委員會批準將“中國丹霞”正式列入《世界遺產名錄》。中國丹霞的6個聯合提名地分別如下:

貴州赤水:強抬升深切割、高原峽谷型丹霞代表。

福建泰寧:深切割山原、峽谷曲流和多成因崖壁洞穴代表。

湖南崀山:密集型圓頂、錐狀丹霞峰叢峰林代表。

廣東丹霞山:丹霞地貌命名地,簇群式丹霞峰叢峰林代表。

江西龍虎山:疏散型丹霞峰林與孤峰群和造型多樣性代表。

浙江江郎山:高位孤峰型丹霞地貌代表。