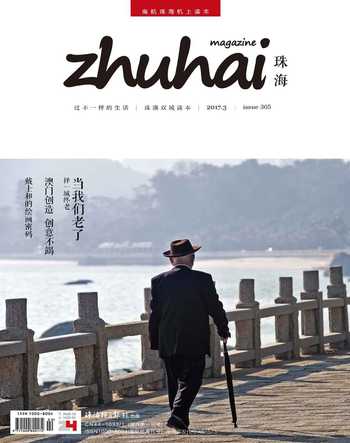

在家養老 對親情的眷戀與堅守

薛珊

大部分四十歲以下的人,都不會在當下思考自己的養老問題,擺在他們面前的更多的更直觀的是關于購房、孩子的學業、自己工作上的晉升、父母長輩的身體健康。但其實養老問題不僅僅是65歲以上老人所面臨的問題,是我們每個人都會面對的問題,畢竟我們都會老去。你有沒有考慮過,年邁以后去住護老中心?這雖然不是很符合中國人的傳統觀念,但你想想,如今都晚婚晚育了,等你退休了,孩子可能還沒念完大學,怎么養你的老?仍有大部分人愿意選擇居家養老的模式,在家養老,享受天倫之樂仍然是大多數人心目中最理想的養老方式。畢竟家是親情的眷戀與堅守。

以老扶老 老有所為

大年初二,農歷丁酉新年還沒過完,家住北嶺的劉姨就送走了自己在鐵路系統工作的小兒子,跟老伴兩個人恢復到相依為伴的生活。“小兒子工作忙,年二八才回家的,年初二又要去上班了,大孩子今年過年在香港,沒有回來,反正我們老兩口還是照樣過,早上晚上跳舞活動耽誤不了。”20多年前因為孩子工作變動,原本家住廣西的劉姨老兩口,退休后來到珠海,幫忙照顧孫子或是做一些力所能及的家務,沒想到現在孩子們又都相繼離開珠海到外地發展,已經七十多歲的劉姨老兩口,反而留在珠海過起了養老生活。

健朗的劉姨每天早上8點準時跟自己的姐妹們出現在北嶺社區居委會,大家跳舞活動一個多小時,9點半結束晨練后去菜市場買菜,回家收拾一下做飯吃飯,晚上6點半左右又會跟姐妹們一起去打球活動。“這一天還是很忙的,家里的家務做一下就半天過去了,每天都要堅持運動,有時候還要參與文藝隊的活動,很忙的。”說話間,劉姨拿出手機一看已經是下午五點左右,到要回家做飯的時候了。

北嶺社區算是珠海的傳統社區,大部分老人都是本地人,常住人口有4000多人,從去年11月開始,由致公黨提供社會服務,在北嶺社區試行“以老扶老”的項目,簡單來說就是讓社區里有能力的退休老人,去幫助其他的老人。例如劉姨他們的文藝隊中,既有老師,也有畫家,下午小朋友們放學后的第二課堂就可以在社區進行。社區還組織老人家們開展敲門行動,到獨居老人的家里,跟他們聊天,了解他們的需求。社區里還駐點公益心理咨詢師,幫助社區老人解決各種心理困惑、生活問題、人際溝通以及家庭管理等。

“以老扶老”項目將社區里的老人資源活化,一方面可以讓社區養老的形式更加多樣化,一方面將社區養老與居家養老相結合,可以滿足老年人多層次的養老需求。

雖然許多老人可以靠積蓄養老和以房養老,但是養老的本質是“人養老”,不是“錢養老”。只有老有所依、老有所樂和老有所為三者達到統一高度,讓老人可以規劃自己的時間,而不僅僅是工作一退休家里就上崗,可以過上精神層面富足的老年生活,才能讓老年人群體得到充分保障。

在中國的傳統觀念里,選擇養老院對于老人來說等于孤苦終老膝下無子,凄慘感不言而喻,對于年輕一輩而言則是不負責任的一種表現,年輕人結婚后成家不分家,與長輩一起生活,既可以照顧老人,老人也可以照顧孩子,某種程度上面來說,是一種兩全的辦法。大部分老人都希望在家里養老,偶爾參加一下社區活動,以社區服務為依托,醫養結合。但不可否認的是,現在的年輕人與老年人的生活方式各有不同,長久以來的矛盾早已成了大家茶余飯后的談資,孝親敬老的傳統文化難以得到傳承和弘揚,老人去世多日在家無人發現的新聞偶有發生。

但在采訪中問到劉姨這樣的問題時,他們并不覺得困惱。劉姨所在的北嶺社區文藝隊有十幾個姐妹,大多都是隨孩子來珠海定居的退休老人,雖然一開始會因為覺得環境陌生而產生抗拒,但是隨著孫子外孫的出生,在社區里帶孩子散步,自然而然大家都會有了共同的話題,繼而成為晨練的朋友。他們還會經常組織珠海一日游、前不久還去了臺灣玩,相互之間也有個照應。“現在孫子都大了,不用接送,我們也有了自己的時間。”眼前的劉姨性格開朗,每天用手機微信跟孩子們聊天視頻,全然不像是已到古稀之人。

國際上通常把60歲以上的人口占人口比例達到10%,或者65歲以上人口占總人口的比重達到7%作為國家或地區進入老齡化社會的標準。2015年年底,珠海市60歲以上戶籍老年人口已經達到14.74萬人,占全市戶籍人口總數的13.11%。如果按照這一標準,珠海早已進入了老齡化社會。“十三五”期間,珠海市戶籍老年人口總量增長進入快車道,特別是高齡老人、失能半失能老人、空巢獨居老人等養老服務對象將明顯增加,養老服務需求更加旺盛更加迫切更加多樣化。預計到2020年,珠海市60歲以上戶籍老年人口將接近20萬,占全部戶籍人口比重進一步上升。

醫養結合 康復在家

雖然60歲以上戶籍老年人越來越多,但大部分60歲以上,70歲以下的老年人并不認為自己老了,繼續工作創造價值、微信聊天、淘寶購物、自駕游出行等等,這些所謂年輕人的生活方式,他們正在積極學習和應用得風生水起。在城市,男性勞動者的退休年齡是60歲,白領女性是55歲退休,而藍領女性50歲就可以退休。可以發現身邊有個很普遍的現象,退休之后人會老得很快。

2016年2月退休的蒙阿姨,原本是公立醫院的護士,工作了二三十年,退休以后整個人都放松下來,反而覺得有些無所事事了,自己的孩子剛留學回來在深圳工作,還沒有成家。老伴還未到60歲還在繼續工作,而自己因為長期高強度的工作,也沒有什么業余愛好和朋友,每天就是做做家務,晚上跟孩子打打電話。年底單位組織退休員工活動,過去的同事一看到蒙阿姨,就直言蒙阿姨老了不少。“沒想到在家里休息輕松了,反而老了。”蒙阿姨感嘆自己與時代脫軌了,讓孩子教自己用淘寶,買了幾次東西,卻發現貨不對板;學會了用支付寶支付去超市買東西,卻總是不記得密碼;到深圳陪孩子住一段時間,卻發現出門連地鐵出口都找不到。折騰了一年的蒙阿姨,過完年又回到工作崗位上,在家附近的社區醫院繼續發揮余熱。“我還是回到自己熟悉的醫護工作吧,我還年輕,可以幫助其他人,每天有活頭才有好精神。”

蒙阿姨所在的社區醫院,每天要接待許多參加了醫療統籌的老人,這些老人家看起來身體健康,但或多或少有些三高、心臟的問題。珠海目前共建成城鄉社區居家養老服務設施380個,城鄉社區居家養老服務覆蓋率均達到100%,在全市開展生活照料、醫療衛生、精神慰藉、法律維權等居家養老上門服務,每年服務人數超過4萬人次。積極探索居家養老服務信息化,構建“一鍵通” “平安通”養老服務信息網絡,累計為5155名老年人安裝了信息化養老設備,“一鍵通”手機能提供定位、緊急救援及生活幫扶、心理關懷等多種服務。引入養老服務社會組織,積極拓展專業化的社區居家養老服務。社區居家養老提供的服務中,備受關注的就是醫療。早在2011年,珠海市作為全國率先啟動城鎮居民社會養老保險工作的城市之一,實現了養老保險金全覆蓋。而門診統籌,個人只需付30%的治療費和藥費,讓老年人可以小病在社區,大病進醫院,康復在家中。

抱團養老 怡然自樂

人類既向往群居的生活,又渴望獨立的空間,無論在哪個年齡階段都是如此。楊阿姨是康寧社區的活躍分子,老年大學學書法、插花,組織舞蹈唱歌活動,參加老年旅行團,韓國、泰國、香港澳門……天南海北地到處玩,最近還迷上了攝影,參加了老年攝影組。任誰也想不到其實楊阿姨兩年前還做過心臟手術,獨生兒子就住在拱北,生病康復期,兒子將楊阿姨接到家里住,可是等楊阿姨身體一痊愈,她又回到康寧社區的老房子里。“老伴5年前走的,那時候開始我就一個人生活,孫子也讀初中了,不用每天接送,我也想有自己的生活。”楊阿姨年輕時熱愛舞蹈唱歌,但由于種種緣由還是選擇了工程專業,辛苦工作多年,也算是小有成就,雖然已是73歲高齡,依然熱愛生活。

“之前生病的時候,孩子擔心我的身體,怕沒有人照顧我,還特地找的保姆醫護人員,單獨給我做飯,照料起居,其實我在老房子這邊生活一切都好的。”據了解,康寧社區在社區養老的道路上探索出了訂餐服務,老人家可以到社區中心就餐,享受各種服務。同樣解決“午飯難”的還有將軍山社區,大部分老人家都是獨身一人或者老兩口,做飯非常麻煩,也不知道怎么吃對身體有好處,由專業的營養師定制午餐,讓老人家吃得放心。

在很大程度上,在家養老,意味著在自己所熟悉的環境里養老。北京朝陽區,曾計劃過公租樓養老,由政府探索管理和提供服務,入住公租樓的老人將享受家庭式養老服務,但目前看來效果甚微。有的老人更愿意跟自己的朋友一起養老,這在日本正在成為一種流行的養老模式,稱為同居養老或者抱團養老,在地產行業則被稱為“養老地產”,跟朋友一起買個大房子,住在山清水秀之地,相互照顧一起到老,何嘗不是一種黃發垂髻并怡然自樂的自助式養老?