唐王山上采楮桃

程廣海

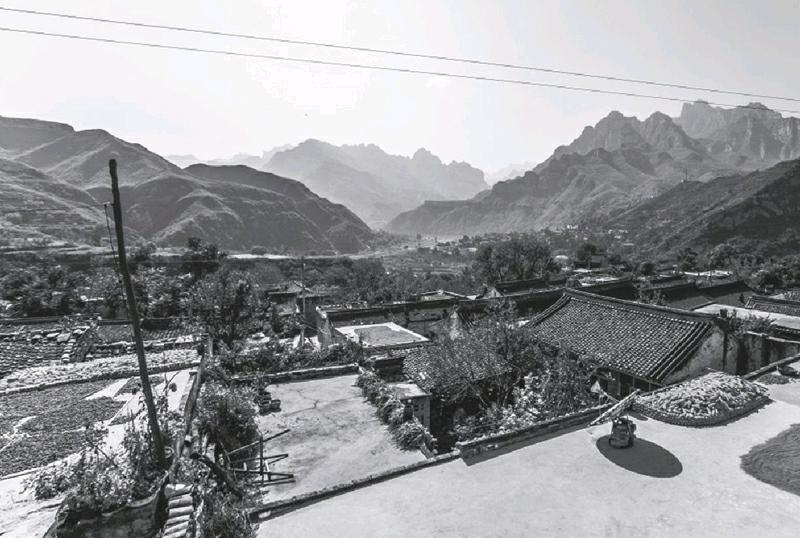

唐王山,位于山東省鄒城市東南。傳說唐王李世民征戰,曾途經此地,故而得名,因此還有接駕山、護駕山的別稱。唐王山中有一峽谷,積水成潭,山中動植物資源十分豐富。今年春天起,我開始觀察和記錄唐王山上的野果和樹木,并拍照存檔。采摘完榆錢后,我把重點放在了楮樹的果實上。彼時進山,草木繁茂,空氣里彌漫著清新的香甜氣味,舉目望去,全是綠色的藤蔓和樹木,郁郁蔥蔥,生機無限。

楮樹,也叫構樹,是一種落葉喬木,大多生長在山坡、溝壑里。楮樹小枝密生,長有柔毛;樹皮平滑,為淺灰色或灰褐色。此樹不成材,沒有人會專門種植,所以很難在村莊里或房前屋后見到。

《詩經》中有關于楮樹的記載:“樂彼之園,爰有樹檀,其下維榖。”意思是說:檀樹高大,枝葉繁茂,而下面的楮樹則生得又矮又細。朱熹注云:“榖,一名楮,惡木也。”字里行間滿是厭惡之情。

《本草綱目》說:“楮、榖乃一種也,不必分別,惟辨雌雄耳。雄者皮斑而葉無椏杈,三月開花成長,穗如柳花狀,不結實。歉年人采花食之。雌者皮白而葉有椏杈,亦開碎花,結實如楊梅,半熟時水澡去子,蜜煎作果食。二種樹并易生,葉多澀毛。”

《天工開物》中記載:“凡紙質用楮樹與桑穰、芙蓉膜等諸物者為皮紙。用竹麻者為竹紙。精者極其潔白,供書文、印文、柬、啟用。”看來,楮樹雖然不能成材,但可以做成紙張。

現代植物學研究結果顯示:楮樹具有速生、適應性強、分布廣、易繁殖等特點。其根系淺,側根分布很廣,生長快,萌芽力和分蘗力強,不論平原、丘陵或山地都能生長。楮樹樹葉是很好的豬飼料;其韌皮纖維材質潔白,是造紙的高級原料;其根和種子均可入藥;樹液可治皮膚病。看來,這不討人喜歡的楮樹還是有些用處的。

楮樹分雌雄兩種,雄楮樹不結果實,但每年的暮春時節,會開出一種淺綠色的花,結出一串串叫楮不機的果實,我們當地人將其叫作楮樹毛毛蟲。雌楮樹則結果,即楮樹桃子,盛果期可從五月中旬一直延續到十月初。

作為在農村長大的孩子,我對野菜、野果有一種與生俱來的親近感。記得第一次吃到楮樹毛毛蟲,是因為父親要招待戰友。父親沒有足夠的錢買肉,就對戰友說:“我請你品嘗一道叫毛毛蟲的野味吧。”山上的楮樹不高,樹杈很多,采摘楮樹毛毛蟲很方便。我站到一個很粗的樹枝上,把籃子掛到一個枝杈上,拽住一個小樹枝,從頭到尾輕輕一捋,半小時就能摘滿一籃子的毛毛蟲。

楮樹毛毛蟲最簡單的吃法是蒸。先放水里浸泡一會兒,洗干凈,撈出后裹上面粉,然后上鍋蒸,水開后七八分鐘就熟了。滿是山野氣息的楮樹毛毛蟲,蘸上用蒜泥、老醋和紅油調制的調料,農家小院里飄出的那一縷縷富有鄉土氣息的味道,是早春時節大自然奉送給人們的一場饕餮盛宴,比大魚大肉美味多了。

夏季后,楮樹樹皮常常會裂開,只要被輕微磕碰,就會流出一種汁液,可以防蟲害。因此,楮樹桃子結得又多又大。楮桃沒有熟透前,有點像青楊梅。五月中旬,第一批成熟的楮樹桃子顏色變得鮮紅,汁液飽滿。摘一顆嘗嘗,先是一股酸澀的味道充盈口腔,再慢慢品嘗,酸中帶甜的山野味道令人津液橫流。楮樹桃子十分嬌貴,不能用桿子打,否則,掉下來全摔爛了,只能一個個采摘。而且,由于它不易保存,只能現摘現吃。

空閑的時候,我翻閱李時珍的《本草綱目》,發現楮樹的葉、枝、莖、果和黏液等都能入藥。楮樹的枝或莖煮湯清洗皮膚,可治皮膚刺癢;飲枝莖濃汁,可通小便。樹葉能利小便、祛風濕、治腫脹、治白濁、祛疝氣、治癬瘡。嫩葉可以涼拌吃,也可以炒熟,碾碎后和面做餅吃。枝干皮下白色如乳的黏液,可當漿糊用,外涂可治腳氣、黃水瘡及牛皮癬。楮樹桃子有益氣、充饑、明目、壯筋骨、助陽氣、補虛勞、健腰膝、益顏色之功效,經常食用還能延年益壽。晉代葛洪的《抱樸子》中記載:“檸木(即橘樹)實之赤者,餌之一年,老者還少,令人徹視見鬼。昔道士梁碩年七十乃服之,轉更少,至年百四十歲,能夜書,行及奔馬,后入青龍山去。”雖然太過夸張,但楮樹的確全身是寶。

金秋時節,我到唐王山上采摘晚熟的楮樹桃子,看到老樹的根部又生發了一些新的枝條。這些有靈性的生物,在這很少有人光顧的山上,由著性子,任意舒展著自己的生命,默默地發芽、開花、結果,向天地展示自己獨特的魅力。欣賞、品味過楮桃等野果野蔬的堅韌品格和鄉野滋味,于我而言,那些喧囂、名利及當下現代人的煩惱,不過爾爾。endprint