網(wǎng)易《數(shù)讀》和搜狐《數(shù)字之道》的數(shù)據(jù)新聞比較

羅悅+肖文甲

摘 要 隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步,數(shù)據(jù)量疾速增長,催生了“大數(shù)據(jù)時代”。我國網(wǎng)絡(luò)新聞媒體在“大數(shù)據(jù)”熱的推動下掀起了“數(shù)據(jù)新聞”熱,并在數(shù)據(jù)新聞實踐方面成效顯著。文章選取國內(nèi)兩大代表性門戶網(wǎng)站數(shù)據(jù)新聞欄目——網(wǎng)易《數(shù)讀》和搜狐《數(shù)字之道》為研究對象,從新聞生產(chǎn)、報道內(nèi)容、數(shù)據(jù)來源和受眾關(guān)注度四方面對兩家欄目的數(shù)據(jù)新聞報道進行比較,分析優(yōu)劣勢,以期給其他媒體的數(shù)據(jù)新聞實踐提供參考和借鑒。

關(guān)鍵詞 網(wǎng)絡(luò)媒體;數(shù)據(jù)新聞;網(wǎng)易《數(shù)讀》;搜狐《數(shù)字之道》

中圖分類號 G2 文獻標(biāo)識碼 A 文章編號 2096-0360(2017)14-0020-02

1 數(shù)據(jù)新聞概述

1.1 數(shù)據(jù)新聞的概念

數(shù)據(jù)新聞研究起源于國外,目前國內(nèi)外學(xué)者對數(shù)據(jù)新聞都有各自的理解。美國EveryBlock新聞網(wǎng)站的創(chuàng)始人阿德里安哈羅瓦提在其2006年的“報紙網(wǎng)站所需要的根本變革中”一文中,最早對數(shù)據(jù)新聞進行了解讀,他指出:“記者應(yīng)公布結(jié)構(gòu)化的、機器可讀的數(shù)據(jù),而拋開傳統(tǒng)的大量文字”①。《數(shù)據(jù)新聞手冊》一書中對數(shù)據(jù)新聞的定義則是:“能夠幫助新聞工作者通過信息圖表來報道一個復(fù)雜的故事,數(shù)據(jù)新聞還可以解釋故事是如何與個人產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的,數(shù)據(jù)新聞也能夠自己匯聚新聞信息。”①

我國學(xué)者對數(shù)據(jù)新聞有自己的定義,清華大學(xué)教授李希光在《大數(shù)據(jù)時代的新聞學(xué)》一文中總結(jié)到:“數(shù)據(jù)新聞學(xué)或稱數(shù)據(jù)驅(qū)動的新聞學(xué),被認為是計算傳播學(xué)的一個具體應(yīng)用,通過挖掘和展示數(shù)據(jù)背后關(guān)聯(lián)與模式,和豐富的、具有互動性的可視化,數(shù)據(jù)新聞學(xué)成為新聞學(xué)的新疆域和應(yīng)用范例,并作為一門新的新聞分支進入主流媒體。”[1]

依據(jù)前面幾位學(xué)者對數(shù)據(jù)新聞的理解,本文對其進行了總結(jié)歸納,認為數(shù)據(jù)新聞是一種新型的新聞生產(chǎn)和呈現(xiàn)方式,是記者對數(shù)據(jù)資源進行重新整理,找出數(shù)據(jù)背后的關(guān)聯(lián),從而對其進行的一種新型的新聞報道。

1.2 我國數(shù)據(jù)新聞的發(fā)展現(xiàn)狀

我國數(shù)據(jù)新聞的實踐要晚于國外。從2011年5月開始,我國四大門戶網(wǎng)站——網(wǎng)易、搜狐、騰訊和新浪開啟了數(shù)據(jù)新聞的實踐之路,相繼推出欄目:《數(shù)讀》《數(shù)字之道》《圖解天下》《新聞百科》。2014年電視媒體相繼推出“述說”系列節(jié)目和“兩會大數(shù)據(jù)”專題欄目,開啟了電視數(shù)據(jù)新聞之路。而紙媒由于自身的局限性,數(shù)據(jù)新聞的實踐要落后許多。

2 網(wǎng)易《數(shù)讀》和搜狐《數(shù)字之道》欄目介紹

我國網(wǎng)易、搜狐、新浪、騰訊等網(wǎng)絡(luò)媒體為了增加用戶量,都曾投入大量資金鉆研數(shù)據(jù)新聞,并創(chuàng)設(shè)了各具特色的新聞欄目。

網(wǎng)易《數(shù)讀》開辦于2012年1月23日,宗旨是“用數(shù)據(jù)說話,提供輕量化閱讀體驗”。《數(shù)讀》的數(shù)據(jù)新聞分國際、經(jīng)濟、政治、民生、社會、環(huán)境、其他七個板塊,報道大多采用靜態(tài)圖片和文字敘述相結(jié)合的形式,注重挖掘數(shù)據(jù)背后的深層次內(nèi)涵,不同于傳統(tǒng)的純文字敘述的新聞報道。

搜狐《數(shù)字之道》開辦于2012年5月1日,宗旨是“信息可視化,看圖說新聞”。其數(shù)據(jù)新聞報道多把大量數(shù)據(jù)和當(dāng)下熱點事件相結(jié)合,采用靜態(tài)圖片來展現(xiàn)事物之間的關(guān)聯(lián)性,再通過編輯和設(shè)計的創(chuàng)作,將數(shù)據(jù)可視化效果很好的呈現(xiàn)出來,帶給用戶非常舒適的閱讀體驗。《數(shù)字之道》目前沒有明確劃分數(shù)據(jù)新聞報道的種類。

3 網(wǎng)易《數(shù)讀》和搜狐《數(shù)字之道》數(shù)據(jù)新聞比較

3.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

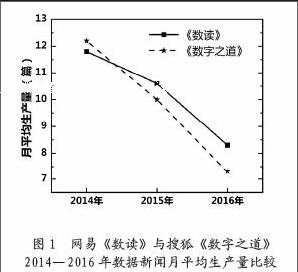

根據(jù)筆者對兩大欄目的數(shù)據(jù)新聞生產(chǎn)量統(tǒng)計結(jié)果顯示,在2012年1月23日至2016年12月30日這個時間段內(nèi),網(wǎng)易《數(shù)讀》和搜狐《數(shù)字之道》發(fā)布的數(shù)據(jù)新聞報道總量分別是678篇和508篇。由于近年來網(wǎng)易《數(shù)讀》與搜狐《數(shù)字之道》欄目的頁面都發(fā)生過丟失現(xiàn)象,所以筆者以2014—2016年為主進行對比。如圖1所示,從兩大欄目的數(shù)據(jù)新聞生產(chǎn)總量與生產(chǎn)時間來看,網(wǎng)易《數(shù)讀》與搜狐《數(shù)字之道》月平均生產(chǎn)量基本持平,并保持3天生產(chǎn)一篇數(shù)據(jù)新聞的生產(chǎn)效率,但總體都呈下降趨勢。

從生產(chǎn)者現(xiàn)狀來看,筆者就網(wǎng)易《數(shù)讀》與搜狐《數(shù)字之道》數(shù)據(jù)新聞報道頁面中所標(biāo)明的制作人員以及分工觀察,發(fā)現(xiàn)兩大欄目的數(shù)據(jù)新聞制作團隊均由2~4人組成。網(wǎng)易《數(shù)讀》中數(shù)據(jù)可視化與文字部分的編輯均由2~3名“網(wǎng)易新聞中心編輯”完成,團隊成員比較穩(wěn)定;搜狐《數(shù)字之道》中的數(shù)據(jù)新聞工作者一般由策劃(或編輯)和設(shè)計兩人組成,人員較少但職責(zé)明確。

3.2 報道內(nèi)容

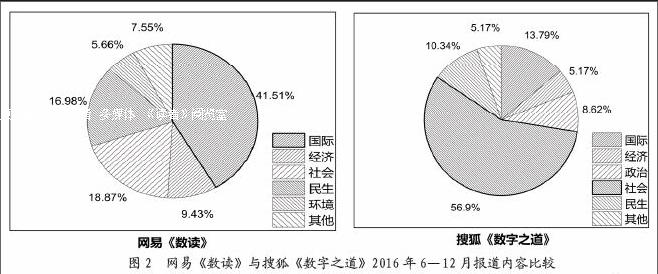

因兩家欄目的數(shù)據(jù)新聞報道總篇數(shù)都超500篇,為了使分析更有針對性,更具體,筆者特選取了兩大欄目在2016年6—12月期間的數(shù)據(jù)新聞作為樣本,如圖2所示。

網(wǎng)易《數(shù)讀》發(fā)布的數(shù)據(jù)新聞總量為53篇,其中:國際類占41.51%,經(jīng)濟類占9.43%,社會類占18.87%,民生類占16.98%,環(huán)境類占5.66%及其他類占7.55%。從中可以看出,網(wǎng)易《數(shù)讀》的數(shù)據(jù)新聞報道涉及國際、經(jīng)濟、社會、民生等多方面。因其數(shù)據(jù)資源多來源于國外機構(gòu),其國際類新聞報道所占比例較高。在對國內(nèi)新聞的報道中,更傾向于社會和民生類新聞。

搜狐《數(shù)字之道》共發(fā)布58篇數(shù)據(jù)新聞,其中:國際類占13.79%、經(jīng)濟類占5.17%、政治類占8.62%、社會類占56.9%、民生類占10.34%及其他類占5.17%。從中可以看出《數(shù)字之道》的數(shù)據(jù)新聞更傾向于社會類新聞,報道內(nèi)容更貼近人們的日常生活,對國際信息關(guān)注和報道明顯少于網(wǎng)易《數(shù)讀》。

3.3 數(shù)據(jù)來源

網(wǎng)易《數(shù)讀》和搜狐《數(shù)字之道》兩大欄目在每篇數(shù)據(jù)新聞報道頁面的上方或下方都會鮮明標(biāo)注報道引用的數(shù)據(jù)來源,筆者統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)如下特點。

網(wǎng)易《數(shù)讀》的數(shù)據(jù)主要來源于國內(nèi)外政府機構(gòu)、權(quán)威網(wǎng)站、知名報紙和雜志,如福布斯、世界衛(wèi)生組織、最高法院、國家統(tǒng)計局等多種渠道。其數(shù)據(jù)來源不僅豐富而且涉及面廣,題材多樣,運用這些數(shù)據(jù)制作的作品也更吸引用戶,用戶對其的信任度也大大提高。如2014年3月13日的報道《為食物花錢:美國人開支程度最小,中國負擔(dān)重》使用的數(shù)據(jù)就來源于美國農(nóng)業(yè)部[2];又如2014年5月22的日報道《各國最掙錢的出口品:富國賣技術(shù),窮國賣資源》中則引用了《環(huán)球郵報》根據(jù)美國中央情報局的數(shù)據(jù)制作的各國最有價值出口品地圖,整個報道一目了然[3];又如2017年1月12日的報道《不輸出污染,美國靠這個就把空氣治好了》則是根據(jù)美國國家經(jīng)濟研究所和美國國家環(huán)境保護局的數(shù)據(jù)制作出來的[4]。endprint

搜狐《數(shù)字之道》的數(shù)據(jù)來源多是國內(nèi)知名報紙和網(wǎng)站,如《新京報》《人民日報》、新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、中國網(wǎng)等。它只有在報道國際類新聞時,才會引用國外一些權(quán)威機構(gòu)和網(wǎng)站的數(shù)據(jù)。如2016年9月28日的報道《電視辯論如何影響美國大選》引用的數(shù)據(jù)就來源于《經(jīng)濟學(xué)人》和美國有線電視新聞

網(wǎng)[5];又如2016年12月2日的報道《中國工資漲速全球第一,為何你還天天哭窮?》使用的數(shù)據(jù)則是來源于《人民日報》、國家統(tǒng)計局和中國統(tǒng)計年鑒(2015年)[6];又如2017年3月10日的報道《把“一帶一路”畫成一棵樹,一眼就看懂》的數(shù)據(jù)則來源于新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、中國網(wǎng)“一帶一路”官方網(wǎng)站[7]。

3.4 受眾關(guān)注度

被受眾接受的新聞才有明顯的傳播效果,也更能體現(xiàn)該報道的新聞價值。網(wǎng)絡(luò)媒體能否引起受眾關(guān)注,一定程度上是由新聞報道的平均評論數(shù)量來決定的。

筆者對兩大欄目的數(shù)據(jù)新聞評論數(shù)量進行統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),網(wǎng)易《數(shù)讀》的評論數(shù)量平均為1 497條,搜狐《數(shù)字之道》的評論數(shù)量平均為607條。我們可以明顯看出,網(wǎng)易《數(shù)讀》的形式與內(nèi)容更為受眾所接受,對受眾的吸引力更強。

4 結(jié)束語

通過以上比較,我們可以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)易《數(shù)讀》和搜狐《數(shù)字之道》既有自己的特色又存在共性。這兩大欄目對數(shù)據(jù)新聞的報道側(cè)重不同的方向。網(wǎng)易《數(shù)讀》報道中的數(shù)據(jù)多來源于國外網(wǎng)站,降低了與其他網(wǎng)站數(shù)據(jù)的重復(fù)率,使自己的新聞原創(chuàng)性更強,更能吸引讀者關(guān)注。搜狐《數(shù)字之道》報道中多采用國內(nèi)媒體的數(shù)據(jù)資源,并結(jié)合當(dāng)下的時事熱點進行整理分析制作數(shù)據(jù)新聞,有較強的時效性和新鮮性。網(wǎng)易《數(shù)讀》和搜狐《數(shù)字之道》分別圍繞各自的宗旨進行清晰的定位,前者看中的是數(shù)據(jù)背后隱藏的深刻內(nèi)涵,更注重數(shù)據(jù)揭示的問題;后者著手于數(shù)據(jù)內(nèi)容的設(shè)計,以靈活多樣的圖片形式展現(xiàn)內(nèi)容。

此外,這兩大欄目又有共同之處。首先,它們興起的背景相似。大數(shù)據(jù)時代,大數(shù)據(jù)環(huán)境的影響、傳統(tǒng)媒體在新聞報道方面遇到的瓶頸、受眾的多樣化需求等都促進了我國數(shù)據(jù)新聞的實踐和發(fā)展。其次,兩大欄目都多以靜態(tài)圖表的方式呈現(xiàn)數(shù)據(jù)新聞報道,交互性和閱讀體驗都比較差,這是兩個欄目目前需要重視并積極改進的兩點。

總之,數(shù)據(jù)新聞在中國的發(fā)展仍然是一項任重而道遠的工程,還需要各方面的不斷努力,來共同推動數(shù)據(jù)新聞在中國更大范圍的傳播和發(fā)展。

注釋

①翻譯自《數(shù)據(jù)新聞手冊》.http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/.

參考文獻

[1]李希光,張小婭.大數(shù)據(jù)時代的新聞學(xué)[J].新聞傳播,2013(1):7-11.

[2]網(wǎng)易.為食物花錢:美國人開支程度最小,中國負擔(dān)重[EB/OL].[2014-03-13].http://data.163.com/14/0313/15/9N7R13JP00014MTN.html.

[3]網(wǎng)易.各國最掙錢的出口品:富國賣技術(shù),窮國賣資源[EB/OL].[2014-05-22].http://data.163.com/14/0522/23/9SSTPUEM00014MTN.html.

[4]網(wǎng)易.不輸出污染,美國靠這個就把空氣治好了[EB/OL].[2007-01-12].http://data.163.com/17/0112/02/CAI2OR85000181IU.html.

[5]搜狐.數(shù)字之道[EB/OL].[2016-12-02].http://news.sohu.com/s2016/shuzi-499/index.shtml.

[6]搜狐.數(shù)字之道[EB/OL].[2016-09-28].http://news.sohu.com/s2016/shuzi-480/index.shtml.

[7]搜狐.把“一帶一路”畫成一棵樹,一眼就看懂[EB/OL].[2017-03-10].http://www.sohu.com/a/128459350_157078.endprint