“差序化代入”:鄉村生計方式的一種變遷機制及其意義

——基于攀枝花X村兩次產業轉型的調查

(北京師范大學 社會學院,北京 100875)

“差序化代入”:鄉村生計方式的一種變遷機制及其意義

——基于攀枝花X村兩次產業轉型的調查

劉夏蓓,黃章宏

(北京師范大學 社會學院,北京 100875)

隨著市場經濟、國家政策等外部結構性因素的變動,鄉村生計方式發生多次改變。本文所關注的X村先“非農化”發展再“回歸”農業生產的改變,是近年來一類資源型村莊生計方式變遷的代表。研究表明,X村兩次轉型的過程都是“先行者”帶領村民逐步轉變生計方式的過程。“先行者”按照以己為中心,以血緣親疏、地緣遠近“差序化”代入的方式,帶領其他村民進入到新的生計方式之中的“行動邏輯”,在農村項目引進、工作引薦以及產品運輸等方面發揮了重要的帶領作用,促成了村莊生計方式的轉變。本文認為,在解決轉變生計方式的難題時,X村村民是基于村莊的自然資源和產業發展經驗,將“差序化”的社會關系“代入”其中而成功的。“差序化代入”是資源型村莊的一種生計方式“變遷機制”。該案例說明,盡管外部結構性因素不斷變動,村莊最基本的社會結構“差序格局”仍具有強大的慣性,鄉土社會關系對維持鄉村秩序仍發揮著重要作用,這可為解決供給側改革中的員工分流安置問題提供啟示。

農村生計變遷機制;差序化代入;資源型村莊;四川攀枝花

隨著市場經濟、國家政策等外部結構性因素的變動,鄉村生計方式發生多次改變。改革開放特別是21世紀以來,隨著資本下鄉,很多資源型村莊通過資源開發辦起了工業,走向“非農化”,鋼鐵、煤炭等成為村莊的主導產業和村民的主要生計來源。但如今,面對著國家供給側結構性改革、外部市場產能過剩以及環境保護的壓力,加之個別地區資源的逐步枯竭,很多資源型村莊亟待轉型。

生計方式變遷是社會文化變遷的源頭與基礎,村莊轉型的核心是村民生計方式的轉變。該問題解決不好不僅會帶來個體從業人員生計方式的喪失、造成大規模的失業現象,甚至會導致村莊乃至社會的秩序混亂。但需要指出的是,政府、媒體以及學界目前更多關注的是城市轉型以及員工安置問題,一定程度上忽視了資源型村莊的轉型。例如,國務院發布了鋼鐵、煤炭行業化解過剩產能、實現脫困發展的意見;媒體也解讀了國家政策,報道了轉型困境[1];學界大量研究了宏觀的經濟政策意義以及可能出現的失業問題[2-4]。遺憾的是,上述視野中很少涉獵資源型村莊及其剛剛進入第二產業經營或從業的鄉村村民,但這卻是關乎千萬農民的生計問題。

于此,筆者選擇攀枝花X村為個案,關注資源型村莊的轉型問題。在返鄉調研中,我們了解到:從2013年底開始,攀枝花市就關停了100多家小礦山、小鋼廠,壓縮鋼鐵產能400萬噸①,一些資源型村莊正積極轉型。其中,值得一提的是,X村先“非農化”發展,后又回歸農業生產,在10年間已實現兩次產業轉型,村民自主地轉變了生計方式。那么,村民的“行動邏輯”是什么,整個村莊生計方式的“變遷機制”又是什么?這引起了我們團隊極大的興趣,成為本文研究的問題和調研的動因。

一 文獻綜述

“生計方式”是一個文化人類學概念,指人類群體為適應不同的環境所采取的整套的謀生手段[5]163。在已有研究中,學者們主要從社會資本和社會結構這兩個視角研究了個人求職過程和少數民族生計變遷。

“社會資本視角”即關注個人社會關系的強弱、社會資本的豐欠對生計方式變遷的影響。林南將“社會資本”定義為在目的性行動中被獲取的和(或)被動員的嵌入在社會結構中的資源[6]28。在“社會資本與求職過程”的經驗研究中,格蘭諾維特等關注到社會關系網絡的影響,格蘭諾維特的“弱關系”假設指出弱關系者之間的異質性更高,信息量越大、質越高,所以使用弱關系找到工作的人,入職收入較高[7]。邊燕杰在中國的調查中發現人們更多地運用強關系獲得工作[8]。錢芳、陳東有則將其引入農民工研究并得出結論:大多數農民工都是通過強關系實現就業的。通過強關系實現就業的農民工就業的滿意度更高,通過弱關系實現就業的農民工在收入、就業正規程度等客觀就業質量方面更高[9]。此外,趙延東、風笑天等綜合分析了社會資本對職工“再就業”的影響,他們在1998和2000年的量化研究證明了社會資本對職工能否獲得再就業機會有著顯著的影響[10-11];陳瑛等在農村勞動力非農就業的研究中指出,社會資本有利于促進農村勞動力非農就業,但其本土化程度會抑制其作用的發揮[12]。

“社會結構視角”即關注國家政策調整、市場供需變動以及生態環境變化等結構性因素對生計方式變遷的影響,這主要見于相關學者對少數民族生計方式變遷的研究。如劉正江研究了新疆牧民定居政策帶來哈薩克族定居牧民由傳統游牧到農耕等的生計方式變遷[13]。周建新、于玉慧從環境特點、國家政策、市場需求等方面分析了哈尼族從刀耕火種到橡膠產業發展的生計轉型動因[14]。溫士賢認為國家力量和市場經濟的合力推動使怒族社會的生計方式由家計經濟向市場化方向轉型[15]。

綜上,社會資本視角強調個體社會關系網絡的作用,社會結構視角側重于強調宏觀的結構性因素,這兩個視角對生計方式變遷已進行較為系統的討論,有一定的解釋力。但需要指出的是,鄉村生計方式變遷既離不開社會經濟的大環境,也離不開個人的能動性過程。因此,在上述兩個視角的基礎上,本文將“鄉村生計方式變遷”作為研究對象,研究以攀枝花X村為代表的一類資源型村莊的生計方式變遷機制。采用整體論、過程視角,先呈現X村生計方式變遷的概況,再分析從“先行者的行動邏輯”到“村莊生計方式變遷”的過程,從而更多地關注村莊內部鄉土社會關系的特征,并強調其對整個村莊生計方式變遷的作用,提出“差序化代入”的概念以進行過程性的變遷機制解釋。

二 資料與方法

本文的討論建立在對四川省攀枝花市鹽邊縣益民鄉X村的田野調查基礎之上。按照學術慣例,所涉及的人名、企業名和村莊名均已進行匿名化處理。

(一)田野地點概況

攀枝花位于我國川、滇交界地帶,因礦而建,因鋼而興,是我國著名的資源型城市。調研地“X村”屬攀枝花市鹽邊縣益民鄉管轄,既是一個由血緣及地緣紐帶所連接的傳統自然村,又是一個位于礦區且光熱、土地資源豐富的典型的資源型村莊。

X村共有102戶405人。在血緣格局上,X村并非單姓村,是由多個家族共同組成,李家、張家、賴家等是村中的大家族,也有韋、顏、趙、黃等小姓氏。村莊中人口流動較少,除黃氏是在20世紀80年代由外地遷入外,其余家族據稱都已在此生活了幾百年,外出務工的年輕人常年都不超過5個。村莊內部的通婚使90%左右的村民都互相有了血緣關系,可以說,X村的地緣關系與血緣關系相互交織。血緣關系也影響了政治格局,選舉的生產隊長都是來自李家、張家、賴家等大家族。近年來是李小四和李老大各任了兩屆(三年一屆),他們是堂兄弟。文化方面,村民文化水平普遍較低,現在有4名本科生、7名專科生,40歲左右的村民多是小學或者初中文化,而60歲以上的老年人中仍有不少人不識字。

X村位于釩鈦磁鐵礦資源極為豐富的攀枝花市,這成為X村釩鈦磁鐵礦洗選曬產業(下文簡稱“洗選產業”)興起的重要原因;X村年均氣溫20.3℃、年日照時數達2700小時、無霜期達300天以上,其優越的光熱條件為其特色農業發展創造了可能;而由0.62畝的承包耕地和自墾山地組成的人均約4畝的土地資源更為其工農業發展提供了充足的空間。可以說,X村是一個典型的資源型村莊。隨著市場的資本進入、供求變化以及國家產業、環保政策的調整,X村依托其自然資源在過去的十年間發生了從傳統農業轉向洗選產業、再轉到特色農業的兩次產業轉型,顯得尤為特殊、引人注目。

(二)研究方法

本文的研究方法包括參與式觀察法、深度訪談法和文獻法。2016年7月,筆者用兩周的時間先后走訪了“新峰礦業有限公司”等10余家停產工廠,觀察工廠衰敗現狀;訪談了出租土地的村民、礦業投資者和村干部,向他們了解X村的礦業發展歷程。2017年1月,筆者又用了三周的時間到村民家中、農產品收購點以及田間地頭觀察X村的番茄等早春反季節蔬菜生產情況,與他們一起交流近年來村莊的生產生活變化;同時,與李小四隊長②(下文稱“李隊長”)、李小勇等多位村民就村莊生計方式變遷進行深度訪談。筆者主要參閱了差序格局、供給側改革以及生計方式變遷相關的文獻,先后訪談了15位村民、2位村干部、2位礦業投資者、1位農產品收購商販以及1位鄉政府工作人員等共計21人。

三 生計方式變遷的概況

近十年,在兩次產業轉型中,X村生計方式的變遷歷程是:先從單一的農業生產轉為土地租賃、礦產運輸及工廠務工等多種生計方式,之后又轉回特色農產品生產、包裝與搬運。

(一)第一次產業轉型:“非農化”轉變

2006年,在市場經濟對農村的影響不斷擴大,在當地政府積極推動招商引資的背景下,X村發生了第一次產業轉型,主導產業由傳統農業轉向洗選產業。此前,村民以傳統農業為生,他們以種植糧食作物為主,少量種植蔬菜和水果,日子過得相對寬松。2006年以后,李隊長引進投資者到村投資,建設了新峰等13家中小企業,企業資產從幾十萬元到上億元不等,洗選產業發展起來。得益于洗選產業的快速發展,村民進行土地租賃、礦產運輸和工廠務工,家庭主要經濟來源轉為工業收益,在較短的時間內增收致富。

土地租賃是農戶將富余山地租賃給投資人建廠,每年每畝收取3000-4000元的租金,先后共有18戶村民的土地被租賃建廠。此外,村中有23戶村民先后購車從事礦物運輸,在鼎盛時期,每輛車的月均運費收入約1.5萬元;還有30多位村民進廠務工,月薪可達到3000元。如此一來,全村80%③的家庭都參與到洗選產業中。

(二)第二次產業轉型:“回歸”農業生產

X村的第二次產業轉型從2013年底開始,主導產業由洗選產業轉為特色農業。由于市場產能過剩,再加上供給側改革和環保的壓力,X村所有的洗選企業在2013年底全部倒閉。企業倒閉后,土地出租者不再有“旱澇保收”的土地租金、工廠務工人員直接失業、個體運輸戶喪失貨源,產業的衰敗嚴重影響了村莊的社會生活秩序。

可喜的是,攀枝花除了礦產資源,還有豐富的土地、光熱資源,非常適宜早春蔬菜和特色水果生產;也正是在2013年,攀枝花番茄銷路拓展、價格攀升,達到了每斤3元左右。早春反季節蔬菜種植的顯著收益讓村民看到了希望,X村人均4畝的土地資源也可容納大部分的村民返家從事農業生產,于是他們紛紛“回歸”農業生產。

由于經歷了洗選產業這一典型的工業發展時期,村民對市場經濟的供求關系、產業鏈條有了更加深刻的認識。一方面,他們更關注市場的需求信息,不斷調節種植品種、時令與規模;另一方面,他們更注重市場化的供給要求,從自身的土地、光熱資源優勢出發,重視農產品的標準化與規模化生產。自2013年以來,X村番茄、四季豆等早春反季節蔬菜以及芒果等特色水果種植規模不斷擴大,90%的家庭參與生產、18位村民投入裝運,農產品已銷往北京、上海等城市,特色農業為戶均創收4萬元④。

四 生計方式變遷的過程分析

X村兩次轉型的過程都是“先行者”帶領村民逐步轉變生計方式的過程。“先行者”按照以己為中心,以血緣親疏、地緣遠近“差序化”的代入方式,帶領其他村民進入到新的生計方式轉變之中的“行動邏輯”,在項目引進、工作引薦以及產品運輸等方面發揮了重要的帶領作用,促成了村莊生計方式的轉變。

(一)先行者

“先行者”是指X村洗選產業和特色農業興起的帶頭人,以及率先進入各個產業環節的村民。他們善于學習、積極探索,有良好的社會關系網絡和一定的組織協調能力,得到了村民的支持與信任,成為促進村莊完成生計方式變遷的重要力量。兩次產業轉型中,“先行者”成功地為其他村民帶來了項目、工作和貨源。他們以己為中心,按血緣親疏、地緣遠近逐步帶領其他村民進入到新的生計方式之中。

李隊長是洗選產業發展的先行者,他引進13個洗選項目到X村,使洗選產業發展起來。隨著產業鏈條的完善,礦產品生產、原料與產品運輸等領域又涌現出了一批以“租地農戶”、“老運輸戶”等為代表的先行者,他們憑借土地資源成為先行者。特色農業興起的先行者是率先種植番茄的趙小六等10余戶農戶,在他們的示范帶引下,其他村民也紛紛種植。農產品包裝、搬運等工作崗位隨之出現,因土地較少而率先前去務工的村民成為了這些產業環節上的先行者。當年,李隊長40出頭,干勁十足。據他介紹:“我性格直爽、說話有力度,有什么事都能夠擺平。”村民袁某也說:“他膽子大,在這個地方吃得開。”在先行者之中,李隊長是最為典型的一個。李隊長社會關系網豐富,敢于探索嘗試,在村民中有較高的威望,他從投資者的角度為X村洗選產業尋找適合的場地,積極地協調自己的親屬和村民,并處理糾紛,為X村洗選產業發展做出了貢獻。

(二)項目引進

新產業進入村莊,被X村村民形象地稱之為“項目引進”。“項目引進”主要有兩種形式:一是李隊長先后介紹13位場地租賃者租賃了17戶村民的場地,13個洗選企業先后在村中建立,打下了X村“洗選產業”的發展基礎;二是10余戶村民學習鄰村經驗,率先種植番茄,而后向親戚推廣,逐步擴大了種植規模,5戶農戶成為先行者。

在洗選產業發展中,X村共建設了“新峰”等13家中小企業,是李隊長先后三輪引進的。2006年,李隊長第一輪先引進了第一個水選項目“新峰”,投資人欽某主要租用了李隊長的堂兄(李老大和李小勇)的土地。同年,李隊長也將自己和妹妹家的山地一同平整、硬化,引進投資人建設了第一個干選企業“翔朝”;還引進了張某的“博凡”,主要租用李隊長堂兄(李小勇)的土地。第一輪引進的三家企業起步早、規模大,在短期內就取得了很好的收益,所以在當時攀枝花興辦礦場的熱潮中,欽某、張某等投資人都在自己的朋友圈中宣傳X村:“X村X隊條件不錯,可以到那里去找李小四,他可以把事情辦好。”又陸續有一些投資人前來考察投資。2009年,李隊長又進行了第二輪引進,他先是引進了投資人曾某到其堂妹(李小秀)地中投資建廠,后又引進投資人李某在李隊長自己整合的土地中辦廠,引薦周某等到其表兄們的地中建廠。第三輪引進主要在2010年以后,一些規模較小的項目租賃了張老大等農戶的土地,他們是李隊長的遠親或者無血緣關系的鄰居。

梳理李隊長與其他土地租賃的農戶之間的血緣、地緣關系,我們發現,第一輪是李隊長將大項目引進到了自己、妹妹及堂兄的土地中,這是父系近親的范疇;第二輪又將3個項目引進到堂妹夫、表兄地中,血緣關系稍遠;第三輪則擴展到了遠親和鄰居。總的來看,項目引進呈現出以李隊長為中心、以血緣親疏為紐帶的差序化擴展。李隊長能成功引進項目在村中落地的原因,是X村優越的自然條件和李隊長的社會關系網絡,特別是他與村民間的血緣、地緣關系。

在第二次產業轉型中,率先種植番茄等特色農產品的趙小六等10余戶農戶,成為特色農業興起的先行者。他們在2013年學習鄰村經驗,率先種植番茄,并因當年番茄價格攀升而獲益。此后,由于他們的嘗試發揮出示范效應,以及迫于產業轉型的壓力,之前從事礦業的村民紛紛返家種植番茄。由于農業不確定性因素較大,最先下定決心種植的還是先行者的近親,因為他們能從親戚那里得到去年最準確的市場信息和種植經驗,所以在次年就開始了種植。此后幾年,市場行情都較好,種植番茄的人也越來越多,除了番茄,四季豆、芒果等的種植規模也有所擴大,全村90%的農戶都參與到特色農產品的種植中。社會信任程度的不同以及社會交往頻率的差異,村民投入番茄種植分有先后,根本上仍是血緣、地緣紐帶的強弱在起作用。

綜上,無論是在哪一個產業發展時期,“項目引進”中發揮關鍵作用的都是先行者。項目能成功地引向哪位村民?這需要充分考慮自然條件、地理位置等客觀因素以及先行者與村民的社會關系、社會信任情況。“項目引進”的對象始終呈現出以生產隊長為中心、以血緣親疏往外擴展的特點。

(三)工作引薦

產業發展帶來了工作崗位。第一次產業轉型時,有打工意愿的土地租戶率先進入工廠務工,而后其余村民被引薦進入;第二次轉型時,家中土地較少的村民先開始進行農產品的裝運,而后其親屬加入。兩次轉型中的“先行者”為其他村民提供了“工作引薦”的便利。

在發展洗選產業時,企業會在同等條件下優先選聘本村村民,尤其是租地農戶。李隊長介紹道:“我們隊有20多人在廠上班,因為工廠招工先滿足我們隊的人,一般是想打工的租地農戶進去之后給老板介紹其他有意愿的村民。”此外,租地農戶還會引薦他們的近親到一些更好的崗位工作。如筆者就了解到李小二在其堂兄引薦下進入新峰開裝載機并得到近萬元工資的案例。

特色農業發展時,王小梅、任小兵、賴小敏等3名土地較少的村民成為農產品裝運環節的先行者,他們率先在本村的3個果蔬收購點做農產品包裝或搬運,后來,他們先后引薦了15名村民加入其中。第一位先行者是賴家的四兒媳婦王小梅,她從2013年底就開始從事包裝工作。在其引薦下,做運輸和在工廠打工的賴氏5兄弟加入了農產品的裝運,組成一個10人的“家族式”裝運團隊。第二位先行者是長期在村中的凍庫打工的任小兵,到了收購旺季,他就會叫上妻子去做包裝、鄰居韓春發一起搬運;第三位先行者賴小敏帶著她的兄弟媳婦、近鄰趙小梅等一起做包裝。這兩位先行者引薦的對象是近親和近鄰,他們組成了兩個“近親近鄰式”的裝運團隊。

在“工廠務工圈”中,進場有先后、工作有好壞。而對農產品裝運團體而言,血緣、地緣關系的親疏就更為重要了,因為實行計件工資制,所以在農產品收購量較為固定的情況下,包裝的人數則直接影響工資收益。由此,裝運群體多由血緣和地緣關系最近的村民組成,并且呈現出較強的穩定性和一定的封閉性。無論是“工廠務工圈”,還是“農產品裝運圈”,二者擴展的過程中也體現出以先行者為中心,按血緣親疏、地緣遠近逐步擴展的特點。

(四)產品運輸

礦石的運進與礦粉的運出是洗選產業的重要環節,農產品的外運也直接聯系著外部市場。礦物運輸時,X村的運輸圈以土地租戶、老運輸戶等先行者為中心,逐步往外擴展,貨源則以土地租戶為中心“差序化”地分配。洗選產業衰敗后,運輸戶的貨車均已轉讓,農產品由收購商外運。

第一次產業轉型中,部分村民從農業進入運輸行業,X村礦物運輸圈經歷了三輪擴展歷程。首先,李小勇利用與工廠間的土地租賃關系率先購買了小貨車從事礦物運輸。與此同時,長期在外做運輸的劉一品等老運輸戶也開始將本村貨源作為主要依托,他們成為礦物運輸的“先行者”。第二、三輪擴展出現在2009年后的礦業鼎盛時期。第二輪是豆老二、賴小六等4戶村民成為了土地租戶,并加入了礦物運輸圈。第三輪則分別朝著土地租戶和老運輸戶的表親、鄰居擴展。如劉一品先后引薦其表親楊東兒等加入,土地租戶李小勇等則引薦其表親羅黑山等加入。三輪購車之后,X村共有了23輛大小貨車,他們基本壟斷了村中礦物運輸權。整個運輸圈呈現出以先行者為中心,以血緣親疏、地緣遠近往外擴展的特點。此外,X村的貨源主要來源于新峰公司,新峰公司給予了土地租戶李小勇⑤分配貨源的權利,其運輸安排也是以他為中心,以血緣親疏逐步擴展。村民黃老二介紹:“貨少的時候肯定是他先拉,有時老板要求一天或者半天拉完,他會叫上他的姐夫“豆老二”,還有多的才是他的老表。”

第二次產業轉型中,洗選產業凋敝導致貨源喪失,X村的礦物運輸戶們紛紛賣掉貨車后返家從事特色農業生產或裝運,農產品外運由收購商完成,村民并未參與。

五 “差序化代入”:鄉村生計方式的一種變遷機制及其意義

綜上,從村民個體的角度來看,按照“以己為中心,按血緣親疏、地緣遠近‘差序化’帶領其他村民轉變生計方式”的行動邏輯,各位先行者在第一次產業轉型中逐步帶領其他村民進行土地租賃、進廠務工、礦物運輸;第二次產業轉型也是如此,種植規模的擴大、裝運圈的擴展依舊是先行者帶引的結果。可以說,先行者是以此邏輯帶領整個村莊轉變了生計方式。從整個村莊的角度來看,村莊生計方式的變遷依托的是村莊內生性的力量,在解決生計方式轉變的難題時,村民像解方程一樣,運用了“代入法”,他們是將“差序化”的鄉土社會關系“代入”到解決轉變生計方式的難題之中,并取得了成功。X村生計方式的變遷機制就是“差序化代入”。

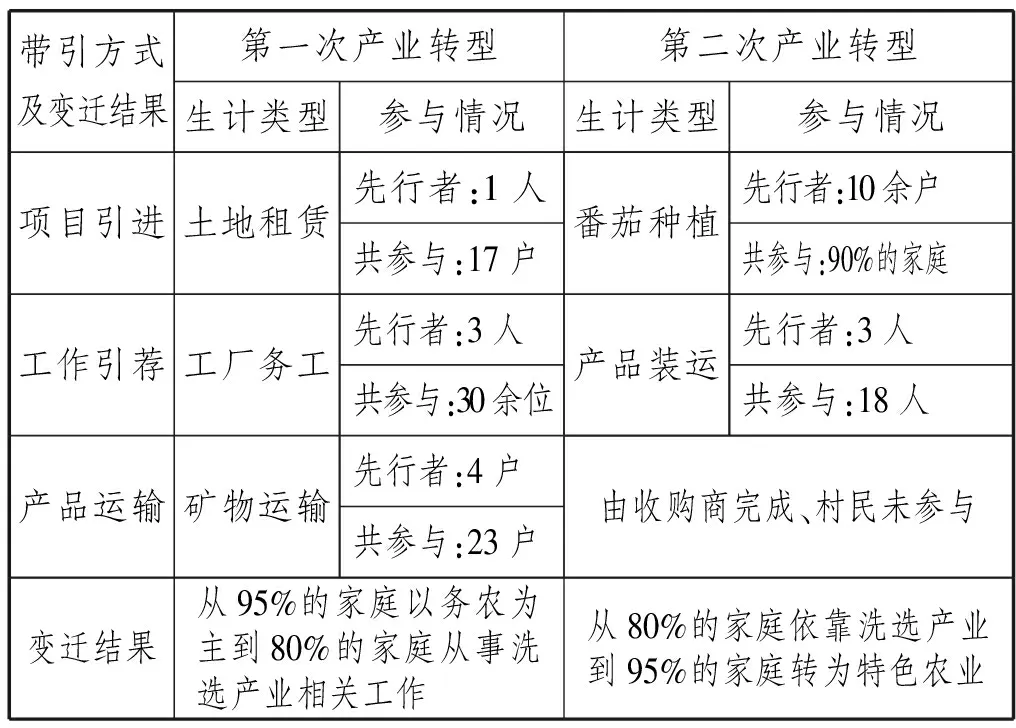

表1.村莊生計方式變遷情況

首先,“差序化代入”機制表明:先行者的行動邏輯反映出鄉土社會關系仍有“差序化”的特點。這一判斷,既是出于對X村先行者行動邏輯的總結,也是基于“差序格局”理論做出的。“差序格局”由費孝通提出,很多學者對其進行了論證或修正[16-19]。閻云翔之前的研究主要是從社會關系上研究差序格局;但他認為差序格局是個立體的結構,包含有縱向的剛性的等級化的“序”和橫向的彈性的以自我為中心的“差”[20];孫國東、周飛舟等在之后的研究中支持了他的看法[21-22];翟學偉卻反駁了他的觀點,認為“不能把差序格局放到立起來的架格上看”[23],吳飛也認為“費孝通的差序格局的核心就是同心圓結構,這種結構無法解釋閻云翔的等級結構”[24]。此外,從對差序格局的理性化趨勢的討論[25],到從鄉村治理的區域差異出發對差序格局進行重新理解[26],再到討論“隨禮失隨”反映出的新差序格局[27],學界也關注到社會變遷下差序格局的適用性。最近,更有學者“較真”差序格局,認為“差序格局概念并非對歷史中國甚或鄉土中國社會格局的描述和概括”[28]。雖然差序格局的確“留下來很多疑問有待澄清”[29],但根據X村調研結果,我們認為費孝通對于鄉土社會關系的經典描述仍然具有極高的解釋力。他說:“以‘己’為中心,像石子一般投入水中,和別人所聯系成的社會關系,不像團體中的分子一般大家立在一個平面上的,而是像水的波紋一般,一圈圈推出去,愈推愈遠,也愈推愈薄。在這里我們遇到了中國社會結構的基本特征了。”[30]34他是將鄉土社會關系描述為一個“同心圓結構”,鄉土社會關系的強弱是由血緣的親疏、地緣的遠近決定的,鄉土社會關系具有“差序化”的特征,X村案例再次說明了這一點。

其次,在肯定自然資源、市場供求以及國家政策等結構性因素的影響之上,“差序化代入”機制核心強調的是:盡管外部結構性因素不斷變動,鄉土社會“差序化”的社會關系仍然在一類資源型村莊的生計方式變遷中發揮著關鍵作用。X村從“非農化”發展到“回歸”農業生產的生計方式轉變,實際上代表了近年來一類資源型村莊的生計方式變遷,即先依托礦產資源優勢發展工業,之后被迫轉型為特色農業或者旅游業等。從X村個案來看,他們轉變生計方式的經驗是綜合考慮自然資源狀況、產業發展經驗以及市場供需關系,“代入”鄉土社會“差序化”的社會關系解決生計方式轉變難題。如此一來,在先行者的帶引下,村民可以便利地獲取工作機會、貨源、投資人等市場資源,充分地利用獨特的土地、礦產與光熱等自然資源,從而進入到新的生計方式之中。這一經驗概括起來就是“差序化代入”的機制發揮了關鍵作用。該案例表明,市場、政策環境等外部結構性因素變動對村莊社會結構最大的影響就是改變了村民的生計方式,進而使村莊發生了產業結構的轉型。然而,從產業轉型和生計方式轉變的過程來看,盡管外部結構性因素不斷變動,村莊最基本的社會結構“差序格局”仍未根本動搖且具有強大的慣性。在維持社會變遷中的鄉村秩序、促進社會變遷中鄉村治理上,傳統的鄉土社會關系仍具有強大的生命力,而且村民可利用這一關系網絡以實現生計轉變。

如今,在供給側改革的背景下探討鄉村生計變遷機制具有十分重要的意義。如X村案例所示,面對著由外部結構性因素引發的生計困境,村民從洗選產業“回歸”農業生產,發展起了特色農業,自己解決了自己的“安置”問題。其中,“差序化代入”的機制發揮了關鍵作用。這是他們基于村莊“差序格局”的基本社會結構而做出的自主性應對策略,不同于國家投入力量進行轉移安置。“差序化代入”機制可為解決相關從業人員的分流安置問題提供一些啟示:首先,分流安置員工,在再就業過程中可激活社會關系網絡,挖掘自然和社會資源,努力去自主解決生計方式轉變難題;其次,政府的轉移安置政策要從企業、社區基本的社會結構特征出發,以員工的文化主體性與文化適應性為前提,協調好政策引導性與員工自主性的關系,為員工自主再就業提供相應的配套支持。

注釋:

①數據來源:中央電視臺,http://tv.cctv.com/2016/09/17/VIDEvPl3kx7nLoj3z9EHDltb160917.shtml。

②稱謂緣由:當地村民習慣稱呼村莊為“生產隊”、組長為“隊長”。

③數據來源于李隊長的訪談,訪談時間:2016年12月。此外,本文統計的參與戶數未達到人口統計數據的80%,李隊長認為這是“一家多戶”造成的。

④數據來源于益民鄉統計站。數據顯示:2016年,全鄉蔬菜種植面積達14726畝、外銷3.8萬噸,水果種植面積2.3萬畝、總產量8900多噸。

⑤情況說明:起初租賃李小勇土地的有新峰、博凡兩家,后博凡被新峰收購。

[1]王靜,杜燕飛,閆璐,等.2016,鳳凰涅槃浴火重生 煤炭鋼鐵行業去產能的“痛與斷”[EB/OL].(2016-08-02)[2017-01-01].http://energy.people.com.cn/n1/2016/0802/c71661-28602168.html.

[2]胡鞍鋼,周紹杰,任皓.供給側結構性改革——適應和引領中國經濟新常態[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2016,(2):17-22.

[3]沈煜,丁守海.去產能會引起較大的失業風險嗎?[J].上海經濟研究,2016,(11):12-19.

[4]劉社建.供給側改革對就業與勞動關系的影響探討[J].中國勞動關系學院學報,2016,(6):6-9.

[5]孫秋云.文化人類學教程[M].北京:民族出版社,2004.

[6]林南.社會資本——關于社會結構與行動的理論[M].張磊,譯.上海:上海人民出版社,2004.

[7]GRANOVETTER M S.The Strength of Weak Ties[J].AmericanJournalofSociology,1973,(6):1360-1380.

[8]BIAN Y J.Bringing Strong Ties Back in: Indirect Ties,Network Bridges,and Job Searches in China[J].AmericanSociologicalReview,1997,(3):366-385.

[9]錢芳,陳東有.強關系型和弱關系型社會資本對農民工就業質量的影響[J].甘肅社會科學,2014,(1):56-59.

[10]風笑天,趙延東.下崗職工的社會資本、人力資本與其再就業機會獲得的關系[J].理論月刊,1998,(8):24-28.

[11]趙延東,風笑天.社會資本、人力資本與下崗職工的再就業[J].上海社會科學院學術季刊,2000,(2):138-146.

[12]陳瑛,楊先明,周燕萍.社會資本及其本地化程度對農村非農就業的影響——中國西部沿邊地區的實證分析[J].經濟問題,2012,(11):23-27.

[13]劉正江.哈薩克族定居牧民傳統生計方式的變遷與社會適應——以新疆裕民縣阿勒騰也木勒鄉為例[J].中國穆斯林,2012,(3):25-27.

[14]周建新,于玉慧.橡膠種植與哈尼族生計轉型探析——以西雙版納老壩荷為例[J].廣西民族大學學報(哲學社會科學版),2013,(2):50-55.

[15]溫士賢.市場經濟與怒族社會生計轉型——以怒江峽谷秋那桶村為例[J].廣西民族大學學報(哲學社會科學版),2014,(1):94-100.

[16]孫立平.“關系”、社會關系與社會結構[J].社會學研究,1996,(5):22-32.

[17]陳俊杰,陳震.“差序格局”再思考[J].社會科學戰線,1998,(1):197-204.

[18]卜長莉.“差序格局”的理論詮釋及現代內涵[J].社會學研究,2003,(1):21-29.

[19]張必春,許寶君.失獨父母社會關系變遷的“差序格局”解讀——基于社會身份視角的探討[J].四川師范大學學報(社會科學版),2015,(5):67-74.

[20]閻云翔.差序格局與中國文化的等級觀[J].社會學研究,2006,(4):201-213.

[21]孫國東.“特權文化”與差序格局的再生產——對差序格局的闡發兼與閻云翔商榷[J].社會科學戰線,2008,(11):254-257.

[22]周飛舟.差序格局和倫理本位 從喪服制度看中國社會結構的基本原則[J].社會,2015,(1):26-48.

[23]翟學偉.再論“差序格局”的貢獻?局限與理論遺產[J].中國社會科學,2009,(3):152-158.

[24]吳飛.從喪服制度看“差序格局”——對一個經典概念的再反思[J].開放時代,2011,(1):112-122.

[25]楊善華,侯紅蕊.血緣、姻緣、親情與利益——現階段中國農村社會中“差序格局”的“理性化”趨勢[J].寧夏社會科學,1999,(6):51-58.

[26]賀雪峰.差序格局與鄉村治理的區域差異[J].江海學刊,2007,(4):114-118.

[27]董磊明,李蹊.人情往來與新“差序格局”——基于河北順平縣東委村的考察[J].民俗研究,2015,(3):118-126.

[28]蘇力.較真“差序格局”[J].北京大學學報(哲學社會科學版),2017,(1):90-100.

[29]廉如鑒.“差序格局”概念中三個有待澄清的疑問[J].開放時代,2010,(7):46-57.

[30]費孝通.鄉土中國[M].北京:北京出版社,2011.

[責任編輯:鐘秋波]

“SubstitutionofDifferences”:AChangeMechanismofMeansofLivelihoodinRuralAreas:BaseonTwoIndustrialTransformationofXVillageinPanzhihua

LIU Xia-bei, HUANG Zhang-hong

(School of Sociology, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

With the change of outer structural elements such as market economy and national policy, means of livelihood in rural areas have changed for many times. From Non-agriculturization back to agricultural production, X village represents the livelihood change of those resourceful villages. Research shows that two transformation of X village are completed under the guide of pioneers. Those pioneers’ action logic of leading relatives first, and other villagers afterward in the process of transformation works well in project introduction, job introduction and product transportation, which finally helps to realize the change of livelihood in rural areas. The author holds that when facing the problem of change of livelihood, based on natural resources and their industry development experience, villagers in X village use the substitution of difference and thus succeed. Substitution of difference is a change mechanism for resourceful villages. Example shows that despite the constant changing of outer elements, different structures, as the most basic social structure of villages still works in keeping the order of villages, which provides some inspiration on shunting and replacement of employees in reform.

a change mechauism of means of livelihood in rural areas; substitution of differences; resourceful villages; Panzhihua in Sichuan

2017-02-01

國家文物局基金項目“當代中國村落家族文化變遷重訪調查”(SKHX2015306)的部分研究成果。

劉夏蓓(1963—),女,黑龍江哈爾濱人,法學博士,北京師范大學社會學院教授,主要研究方向為宗教學與社會學; 黃章宏(1996—),男,四川攀枝花人,北京師范大學社會學院2014級社會工作專業本科生。

F321

:A

:1000-5315(2017)05-0070-08