同步頂升技術在復雜建筑物豎向移位中的運用

魯海濤,王春盈,滕文川,曹福明

(甘肅土木工程科學研究院,甘肅 蘭州 730020)

同步頂升技術在復雜建筑物豎向移位中的運用

魯海濤,王春盈,滕文川,曹福明

(甘肅土木工程科學研究院,甘肅 蘭州 730020)

以蘭州市雁灘公園水榭及長廊整體頂升工程實例為研究背景,通過分析雁灘公園水榭及長廊整體各項技術參數,確定頂升設計與施工方案。結合對頂升過程中結構沉降與水平位移監測分析,確定按照建筑物各點的實際荷重,采用人工控制頂升量,可以安全平穩地頂舉建筑物。

同步頂升;移位;人工控制;結構分區

0 引言

同步頂升(移位)控制技術,最早源于大型設備與建筑物移位(頂升、平移),在國外最早開始于20世紀的20年代,尤其在歐美國家應用較多。大型建(構)筑物同步頂升(平移)控制技術在國外應用很多,如法國米勞大橋的建造、希臘雅典的奧林匹克體育場的懸浮屋頂等。

隨著城市建設的迅速發展,城市規劃與老建(構)筑物保留這一矛盾成為目前城市建設面臨的難題之一。建(構)筑物同步頂升(移位)技術可成功地解決這一矛盾。采用該技術完好無損地將優秀建(構)筑物保存下來,在保持建(構)筑物的結構性能和使用功能不變的情況下,使整個地塊的規劃布局更科學合理,從而使經濟效益得到明顯提升[1]。近年來,我國建(構)筑物頂升(移位)的工程越來越多,同步頂升控制技術已引起業內廣泛關注,并將對全國的城市建設及老建(構)筑物保護起到積極的作用[2、3]。我國建筑行業標準《建(構)筑物移位工程技術規程》(JGJ/T 239-2011)的發布實施,為建筑物移位工程的設計、施工、質量檢驗與驗收等提出規范與依據。

本文以蘭州市雁灘公園水榭及長廊的同步頂升為例,介紹了同步頂升(移位)技術在復雜建(構)筑物移位中的運用。

1 項目概況

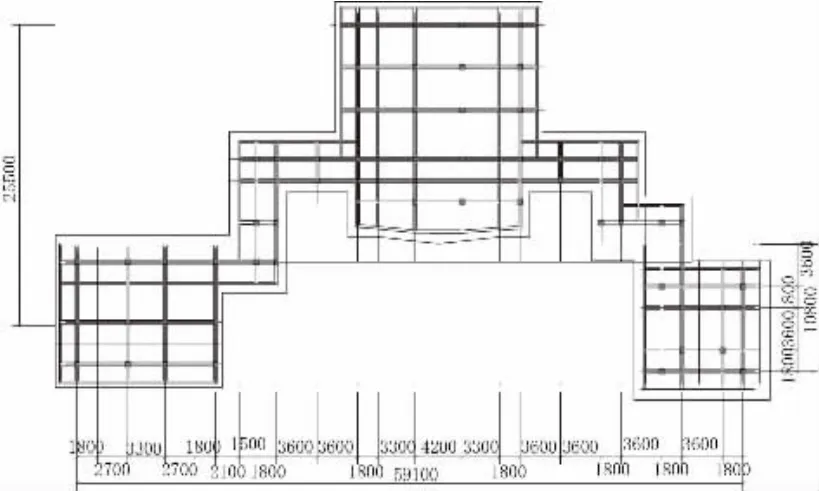

蘭州市雁灘公園水榭及長廊建成于2003年,該建筑由甘肅省建工設計院設計,建筑型式為明清蘭州風格仿古建筑。水榭由二層軒、重檐四角亭、單層軒、連廊及引橋組成,二層軒總高11.20 m2,水榭總建筑面積921 m2。該建筑主體部分為鋼筋混凝土結構,上部瓦屋面采用木結構,圍護部分為輕質加氣混凝土砌塊,部分古建筑裝飾構件及門窗采用木材制作。該建筑結構使用柱下鋼筋混凝土獨立基礎,基底持力層為卵石層。具體全貌圖和基礎平面圖如圖1和圖2所示。

圖1 蘭州市雁灘公園水榭及長廊全貌圖

圖2 蘭州市雁灘公園水榭及長廊基礎平面圖(單位:mm)

2012 年蘭州市雁灘公園改造工程擬提升人工湖的蓄水標高至1 510.5 m,原水榭及長廊的室內地坪標高±0.000為1 510.2 m,水榭高度不能滿足提升人工湖蓄水標高的要求。根據以往類似工程的估算,本項目拆除重建費用遠高于將建(構)筑物頂升的費用,且目前臨水水榭使用才10年左右,距設計使用壽命50年還有很長時間,在這種前提下將其拆除重建,不僅造成經濟上的巨大浪費,也同時對環境、土地、能源等方面造成嚴重的破壞。因此擬對雁灘公園水榭及長廊整體同步頂升0.8 m,以保證建(構)筑物的正常使用。

1.1 巖土工程概況

蘭州市雁灘公園水榭及長廊建筑場地地層自上而下依次為淤泥質粉土、卵石、砂泥巖層,以卵石層作為建(構)筑物基礎持力層,卵石層厚度大于4 m,其下為第三系砂泥巖,厚度數百米。卵石層地基承載力特征值fak=500 kPa,場地內未發現其它不良地質現象。

場地內的地下水屬潛水型,穩定地下水位埋深0.32~0.74 m,地下水位標高介于1 507.08~1 507.65 m之間,地下水年變化幅度不大。地下水流向自西向東。

1.2 結構概況

蘭州市雁灘公園水榭及長廊已使用10年,可能存在材料老化、鋼筋銹蝕、構件開裂等,因此有必要對其主體結構進行可靠性檢測和鑒定。檢測鑒定結果如下:

(1)原設計基礎混凝土強度為C30,現場實測基礎混凝土強度33.6~45.9 MPa,均大于C30,基礎混凝土強度滿足設計要求。

(2)現場實測建筑物基礎進入卵石層深度均大于300 mm,滿足設計要求。

(3)±0.000以下梁混凝土強度為C30,現場實測梁混凝土強度30.4~38.0 MPa,均大于C30,滿足設計要求。

(4)原設計±0.000以下柱混凝土強度為C30,現場實測柱混凝土強度30.4~42.4MPa,均大于C30,滿足設計要求。

(5)現場對±0.000以下的柱進行混凝土碳化深度測定,在原蓄水面以下的柱基礎碳化深度為1.0~2.5 mm,水面以上的柱及梁碳化深度為5.0~8.0 mm。原柱的防腐措施部分老化,梁未發現抹灰層亦未采取任何防腐措施,板的油氈防腐基本完好,建議在頂升時對±0.000以下梁及蓄水面以上的柱采取防腐處理。

(6)現場實測±0.000以下框架梁、柱配筋滿足設計要求。

(7)通過調查,該建筑框架梁、柱材料強度及截面尺寸均滿足設計要求。建筑平、立面布置基本規整,梁柱節點整體性良好,抗側力構件豎向連續性較好,結構選型、布置及構造基本合理,樓板整體性較好。主體結構框架梁、板、柱均未發現明顯結構裂縫。

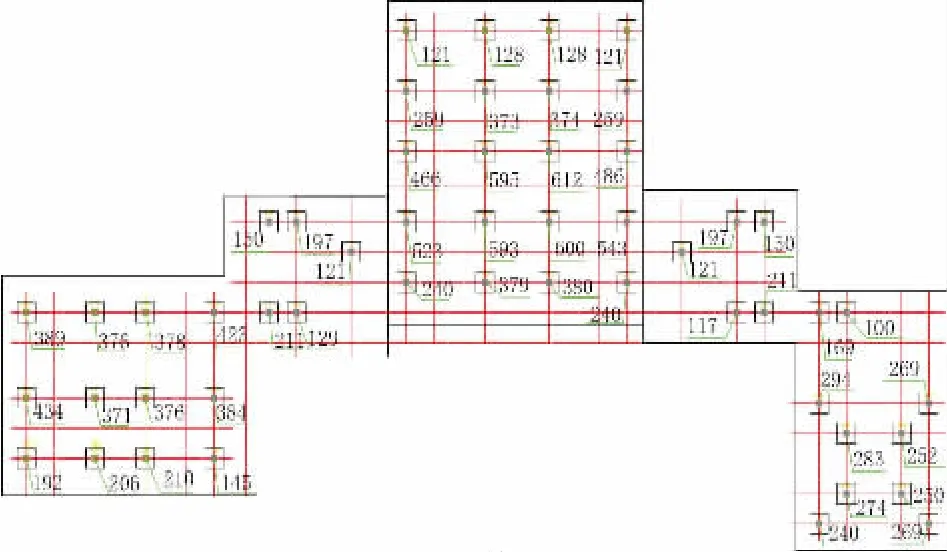

經檢測,結構±0.000以下梁、柱混凝土強度、配筋均符合設計要求,基礎強度基本滿足設計要求。該建筑主體結構框架梁、柱混凝土強度較高,梁柱節點整體性良好,抗側力構件豎向連續性較好,結構布置及構造合理,具備同步頂升條件。具體結構荷載計算值如圖3所示。

圖3 結構荷載計算值(單位:kN)

2 頂升設計方案

2.1 結構分區

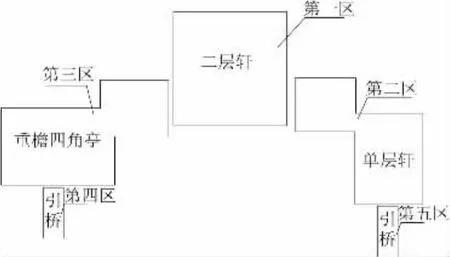

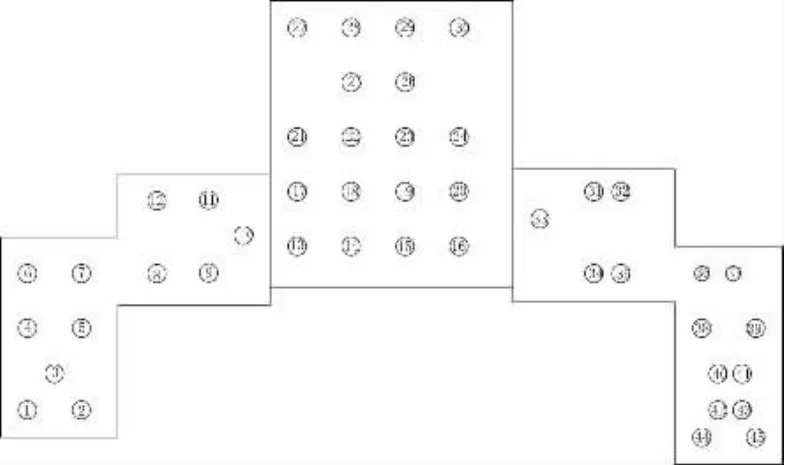

雁灘公園臨水水榭結構由二層軒、重檐四角亭、單層軒、連廊組成,長度為59.1 m,共布置54個獨立基礎,為整體結構,未設置變形縫或伸縮縫;另有兩座引橋分別與重檐四角亭、單層軒相連,與上述結構斷開,分別有1個獨立基礎。若同時頂升,由于結構剛度較弱,各部分荷載差異較大等原因,施工控制難度較大,頂升時不易控制同步頂升量。因此將原結構斷開后分區進行頂升。分為5個部分進行頂升,第一區為二層軒,第二區為單層軒及連廊,第三區為重檐四角亭及連廊,第四區為東引橋,第五區為西引橋。頂升次序為第一區、第二區、第三區、第四區和第五區依次頂升。頂升區域劃分為5個,每區分六次頂升,第一至五次頂升量均為150 mm,第六次頂升量為50 mm。頂升分區平面圖如圖4所示。

2.2 結構斷開及防護

在施工過程中按施工方案中劃分的區段,逐個將原結構±0.000部位的梁板距中跨1/3處斷開,并做好該部位的整體支護和相應的應急預案中Φ159 mm鋼管支護,在±0.000結構處斷開梁底安放頂升千斤頂。+2.700處按施工方案中的斷開點進行人工剔除該部位混凝土,并對斷開后形成的懸挑梁進行Φ159 mm鋼管支護和水平鋼管加固,將原結構頂升至設計標高后,將梁板按原設計進行結構連接。現場斷面施工如圖5~6所示。

圖4 頂升分區平面示意圖

圖5 現場結構斷開圖

圖6 斷開結構的恢復

2.3 頂升方案

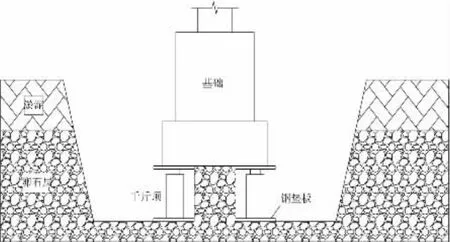

沿基礎兩側開挖導坑至基底以下,在基礎下方對稱布置4臺千斤頂,進行逐級頂升,頂升至設計標高后,直接在基底澆注混凝土,待混凝土強度達到C30后,拆除千斤頂,用混凝土將開挖導坑回填。頂升示意圖如圖7。

圖7 基底兩側頂升示意圖

3 頂升施工過程

3.1 頂升工藝流程

頂升工藝流程如下:基礎開挖→安放千斤頂→試頂→頂升→基礎處理→導坑處理。

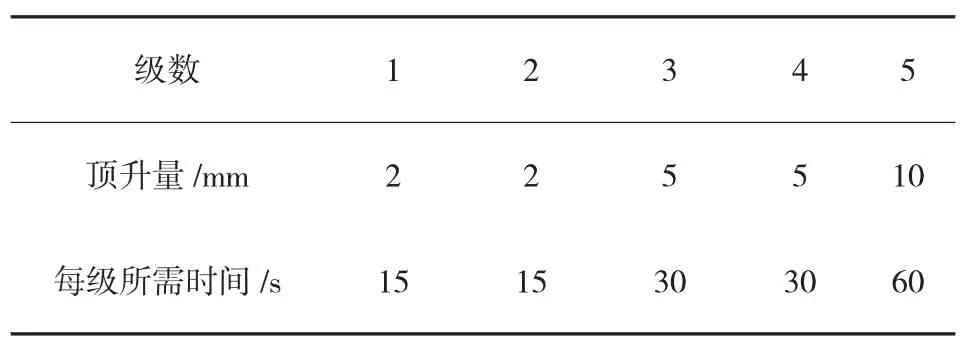

本工程頂升施工采用從基礎底面逐級頂升的施工方案,將56個獨立基礎劃分5個分區,每個獨立基礎下對稱布置4臺螺旋千斤頂,過程如圖8所示。在正式頂升前先進行試頂,試頂參數見下表1。

圖8 建筑物頂升過程

表1 試頂參數表

在頂升過程中須嚴格控制頂升速度及頂升量,頂升速度不得大于10 mm/min,以保證同步頂升。

3.2 施工關鍵環節

建筑物整體頂升是一個動態過程,每個部分的協調與配合及其重要,必須保證每個部分頂升同步[2~5]。

該工程共布置56個頂升支撐點,支撐點設于基礎正下方。頂升千斤頂統一采用32 t手動螺旋千斤頂,最大行程18 cm,安放偏差不得大于20 mm。千斤頂與原基礎接觸面必須剔除原有混凝土墊層,且將混凝土接觸面打磨平整,保證千斤頂頂部鋼板與原基礎嚴密接觸、受力均勻。計劃頂升總量為800 mm,分6次頂升,第一至五次頂升量均為150 mm,第六次頂升量為50 mm。

頂升托換采用300 mm×300 mm×150 mm預制混凝土墊塊,墊塊上下兩側預埋 300 mm× 300 mm×4 mm鋼板。

頂升托換分次進行,共進行5次托換,每次托換完成后采用點焊方式將混凝土墊塊連接。

在達到設計頂升量后,基礎采用增大截面法處理,并對±0.000以下梁及蓄水面以上的柱采取防腐措施。

3.3 頂升階段的結構變形及構件內力監測

由于建筑物的頂升是一個動態過程,風險較大,在整個頂升過程中要對建筑物進行沉降、傾斜及內力的監測,并通過信息化施工手段,監控頂升過程,改進頂升工藝,確保頂升安全。影響頂升各項技術參數的因素較多,如建筑上部結構荷載的分布情況、各千斤頂的性能差異以及天氣因素(風壓)等都是影響頂升各項參數確定的重要因素[6、7]。因此整體頂升過程中必須始終根據頂升過程中建筑各部位的頂升累計量、應力應變監測、傾斜監測、建筑的水平位移監測等監測結果來綜合調整各項參數并改進頂升工藝,通過實時監測來指導頂升信息化施工,預防安全事故的發生,做到安全可靠的完成頂升工作。

3.4 監測點布置

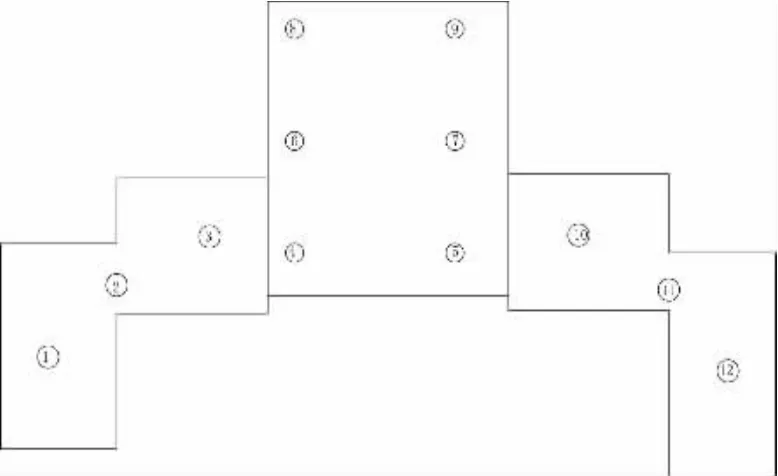

為實時監控整個頂升過程,內力監測點布置在對位移變化較為敏感或結構薄弱位置。共布置位移觀測點57個,采用固定棱鏡進行結構在頂升時的位移觀測;位移觀測點布置在基礎頂部,水平位移觀測點一區布置6點,二區布置3點,三區布置3點。沉降位移觀測點一區布置18點,二區布置15點,三區布置12點。布置監測基準點3個,基準點坐落于穩定的卵石層上。頂升過程中,嚴密監控每根柱子的頂升量,相鄰柱子頂升量相差不得大于1 mm,累計頂升量偏差與設計頂升量相差不得大于2 mm。頂升量監測采用自動化測量裝置,監測精度為0.5 mm。具體位置如圖9、10所示。

圖9 沉降監測點布置圖

圖10 水平位移監測點布置圖

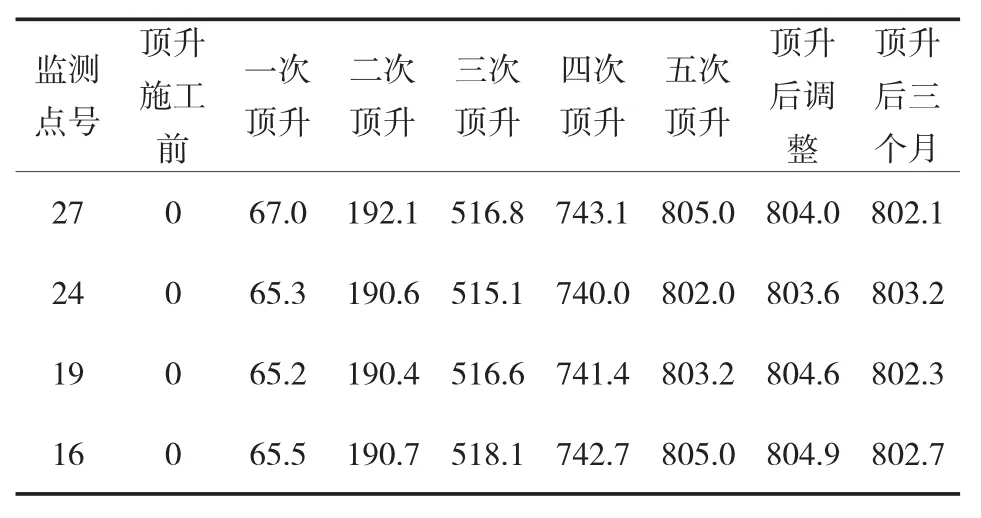

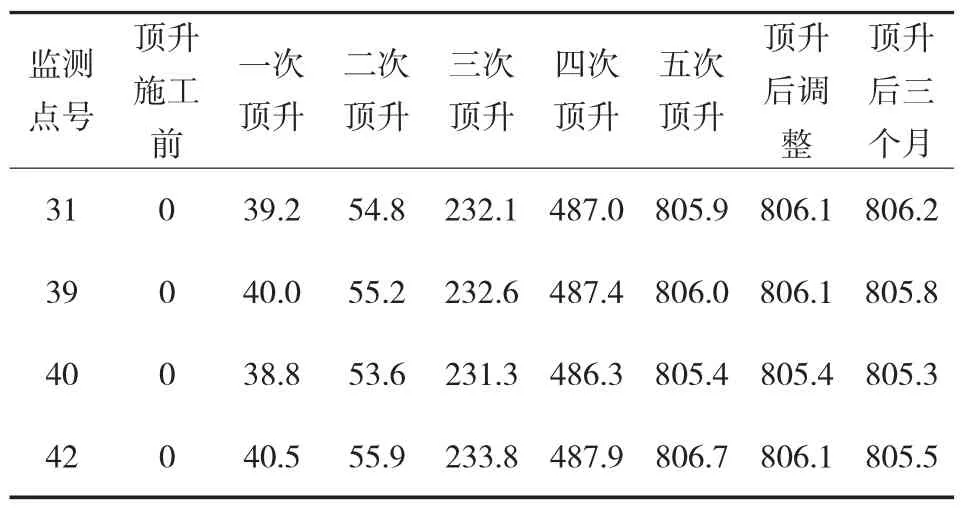

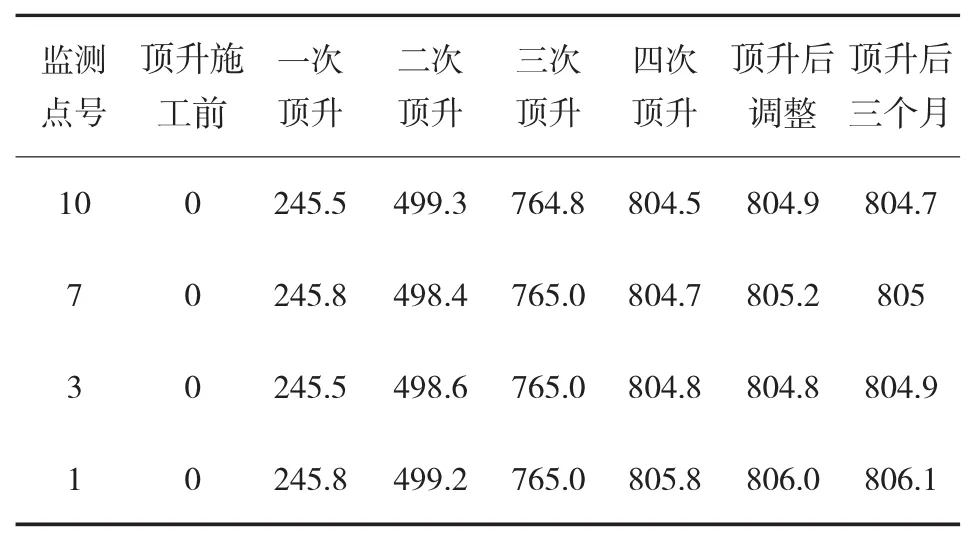

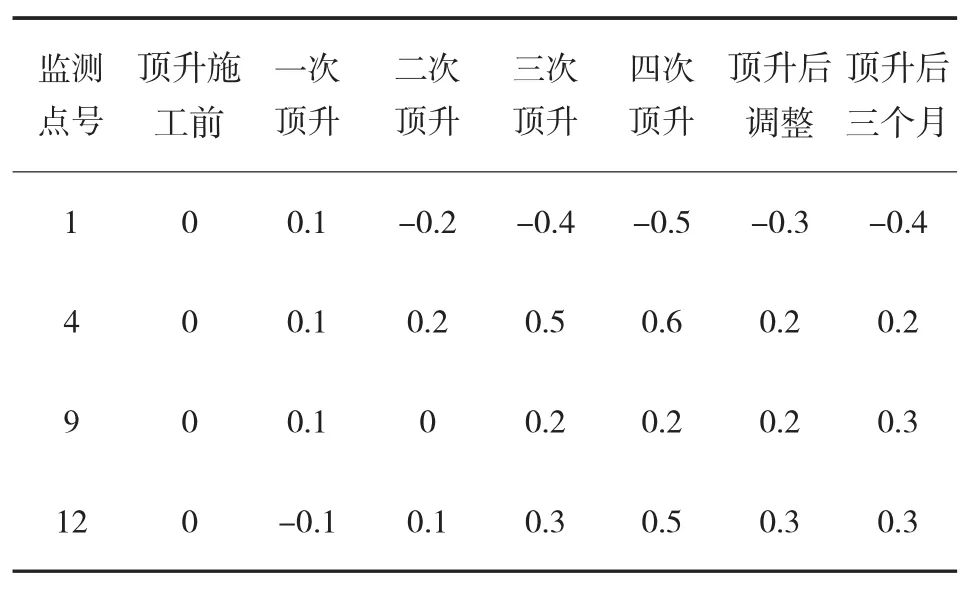

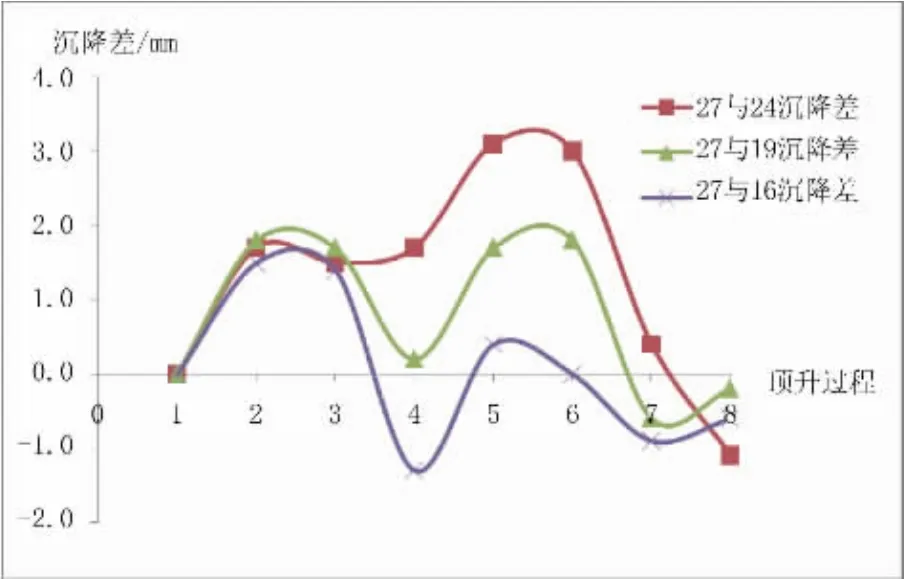

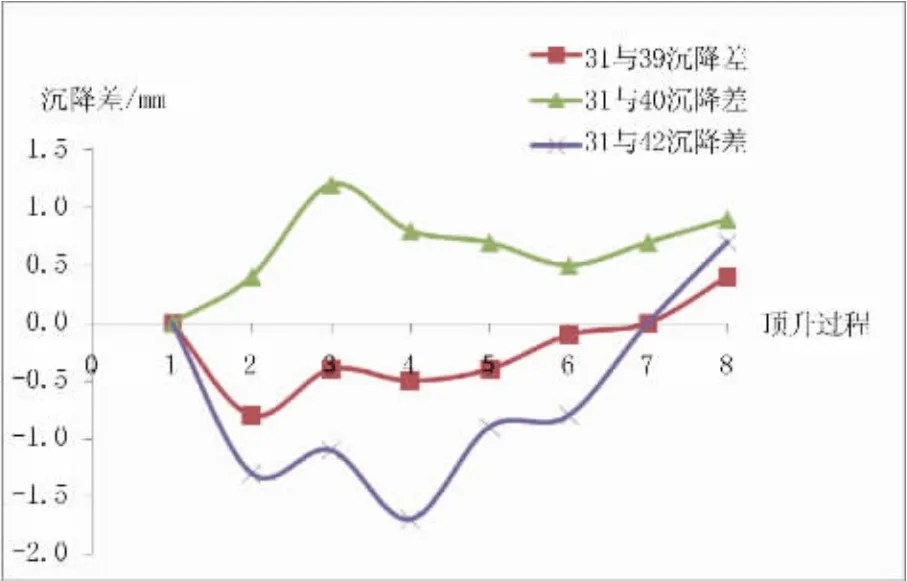

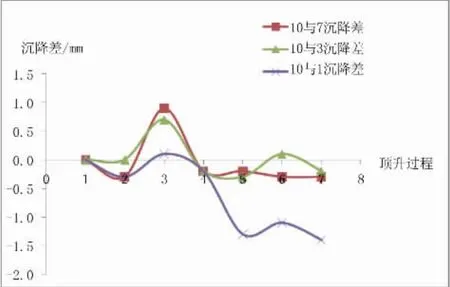

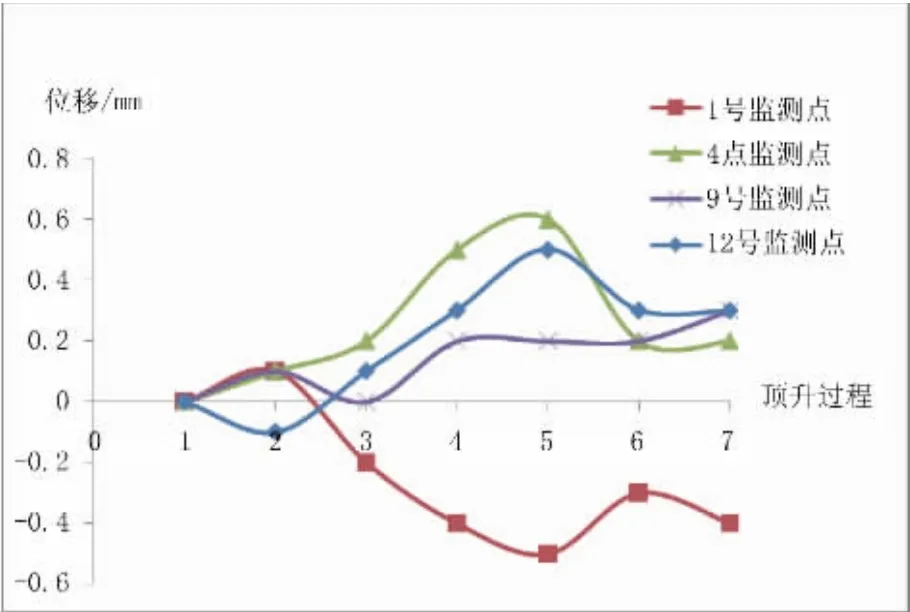

千斤頂每頂升5 mm,需進行一次觀測,待觀測數據穩定后,方可進行下一次頂升。每次觀測數據需進行記錄,記錄應注明觀測開始時間、累計頂升高度、千斤頂壓力、次觀測值、定觀測值及測值穩定時的時間。表2~表5列出了幾個代表性點的監測數據。圖11~13分別是表2~4中數值的差值曲線圖,圖14為表5的曲線圖。

表2 一區沉降觀測表 mm

表3 二區沉降觀測表 mm

表4 三區沉降觀測表 mm

表5 水平位移觀測表 mm

圖11 一區沉降曲線圖

圖12 二區沉降曲線圖

圖13 三區沉降曲線圖

圖14 水平位移曲線圖

從圖11~13可以看出,頂升過程中,每個點的沉降差相差不大,其最大值為3.1 mm,從圖14中可以看出,每點的最大水平位移為0.6 mm,說明建筑物在同步頂升過程中各部分上升同步,結果安全。

3.5 監測結果

根據監測結果,整個建筑物在頂升過程中基本實現了同步,最終整體頂升總量806 mm,經檢測,該建筑物通過頂升后趨于穩定狀態,各項應力值均未達到極限狀態,滿足設計及規范要求。

圖15 建筑物頂升完成全貌圖

4 結論

以蘭州市雁灘公園臨水水榭及長廊頂升工程為例,將建(構)筑物同步頂升技術運用到工程實際中,對今后類似工程的實施具有指導意義。

(1)由于建筑物面積較大,為保證施工過程安全,把建筑物斷開分成六個部分。在整個頂升過程中,建筑物整體頂升過程安全,各部分誤差較小。

(2)建筑物整體頂升是一個動態的過程,每個部分的協調與配合及其重要,在頂升過程中,要保證同步平穩地頂舉建筑物,使頂升過程中建筑物的內應力下降到最低,并使頂升過程中由于建筑物重量分布不均而造成的基礎沉降大部分得到抵消。

(3)本項目為同步頂升技術在復雜建(構)筑物移位工程中的運用起到帶頭作用,為建(構)筑物移位、地基加固領域的全面發展起到啟示作用和示范作用,為促進病害建筑診治走向大眾化、全面化和普遍化起到了積極的作用。該項目技術成果具有資源節約、對施工場地無污染、節約成本等優勢。

[1]吳二軍,李愛群,張興龍.建筑物整體移位技術的發展概況與展望[J].施工技術.,2011,40(337):1-7.

[2]國建民.建筑物移位技術[J].鐵道建筑技術,2011(9):135-138.

[3]趙世永.古建筑群整體移位的關鍵技術和理論分析[D].天津:天津大學,2013.

[4]線登洲,王鐵成,邊智慧.昆明市金剛塔整體頂升施工新技術[J].施工技術.2005,34(8):17-19.

[5]吳建軍.頂升糾傾及加固技術在云南大理登龍街商住樓工程中的應用研究[D].長春:吉林大學,2014.

[6]GB50007-2011,建筑地基基礎設計規范[S].

[7]JGJ/T239-2011,建(構)筑物移位工程技術規程[S].

TU745.4

B

1009-7716(2017)08-0137-05

10.16799/j.cnki.csdqyfh.2017.08.042

2017-05-18

魯海濤 (1968-),男,甘肅永登人,注冊巖土工程師,高級工程師,主要從事巖土工程勘察、檢測、監測等工作。