綜合管廊覆土較淺時臺背回填處理措施淺析

劉建華

(天津市市政工程設計研究院南方分院,廣東 深圳 518053)

綜合管廊覆土較淺時臺背回填處理措施淺析

劉建華

(天津市市政工程設計研究院南方分院,廣東 深圳 518053)

城市綜合管廊目前在我國大力推廣,使用范圍及規模也越來越大。沿道路敷設的綜合管廊,其覆土深度直接影響工程投資及道路的路面質量,當覆土較淺時其臺背回填處理措施應著重設計。結合實際工程經驗對綜合管廊的臺背回填處理措施進行分析研究,有關經驗可供相關專業人員參考。

綜合管廊;覆土深度;臺背回填;處理措施

1 概述

綜合管廊,指地下城市管道綜合走廊。即在城市地下建造一個隧道空間,將電力、通訊,燃氣、供熱、給排水等各種工程管線集于一體,設有專門的檢修口、吊裝口和監測系統,實施統一規劃、統一設計、統一建設和管理,是保障城市運行的重要基礎設施和“生命線”。它是實施統一規劃、設計、施工和維護,建于城市地下用于鋪設市政公用管線的市政公用設施。

在發達國家,綜合管廊已經存在了一個多世紀,在系統日趨完善的同時其規模也有越來越大的趨勢。目前,我國高度重視推進城市地下綜合管廊建設,住建部會同財政部開展中央財政支持地下綜合管廊試點工作,確定包頭等10個城市為試點城市,未來地下綜合管廊需建8 000 km,投資規模將達1萬億。

2 綜合管廊一般設計原則

綜合管廊一般與城市道路統一規劃及建設,綜合管廊平面線形與道路平面線形一致,沿道路縱向敷設。現行規范未對綜合管廊的埋深做具體要求,僅規定,綜合管廊穿越河道時,最小覆土深度應按不妨礙河道的整治和管廊安全的原則確定:在一~五級航道下面敷設,應在航道設計高程2.0 m以下;在其他河道下面敷設,應在河底設計高程1.0 m以下;當在灌溉渠道下面敷設,應在渠底設計高程0.5 m以下[1]。

設計時,綜合管廊縱斷線性基本與道路縱斷一致,同時在縱坡變化處滿足各類管線折角的需要,在穿越路口處,為避讓重力流管線,采取局部下臥或上穿的措施通過。綜合管廊的覆土厚度應根據其位置、道路施工、行車荷載、凍深和綜合管廊的結構強度等因素綜合確定。要充分考慮各種綜合管廊節點的處理以及減少車輛荷載對綜合管廊的影響,兼顧其他市政管線從廊頂橫穿的要求、道路綠化要求等。綜合管廊標準斷面一般考慮覆土2.0 m左右,在特殊斷面處不小于1.0 m,且大于凍土深度。

3 綜合管廊臺背回填處理措施

受地下空間及結構尺寸的影響,部分綜合管廊沿道路縱向位于機動車道下方,同時為避讓現狀地下管線或構筑物,廊頂覆土較淺。由于綜合管廊整體剛度大,與之相銜接的路基屬柔性結構物,二者剛度不同,道路運營后沉降也不同。該沉降差沿道路縱向位于道路機動車道范圍內,極易使路面結構層產生縱向裂縫。

針對此種情況必須對綜合管廊臺背回填進行處理,為降低差異沉降造成的影響,常用的方法有:

(1)減少路基的壓縮變形,通過選用強度高、壓實快、透水性好的材料作為綜合管廊臺背回填材料,并要求壓實度不小于96%以達到減少路基壓縮變形的目的;

(2)設置搭板以實現沉降的漸變過渡;

(3)減小地基沉降,選用輕質填料作為臺背回填材料。

4 案例分析

4.1 工程概況

海棠灣海榆東線市政道路(藤橋西河至海岸大道路口段)改造工程,項目建設于三亞市海棠灣,道路總長約9.424 km,城市主干路標準,車道數為雙向6車道,紅線寬度42 m,設計速度60 km/h[2]。

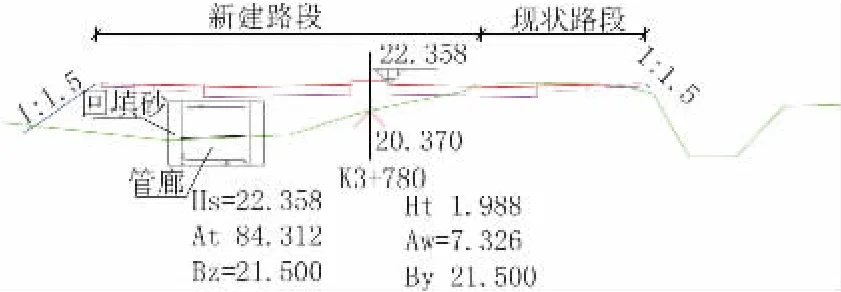

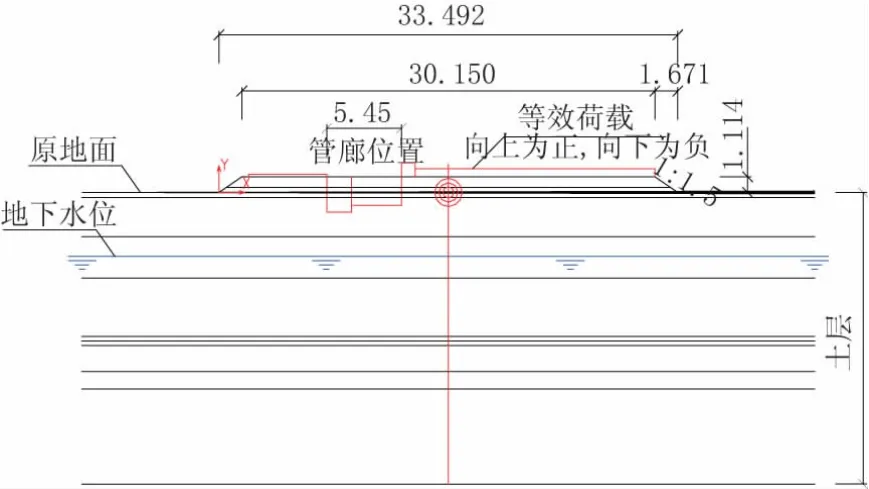

該工程設有長約7.7 km的綜合管廊,管廊采用單艙形式,標準段外尺寸為5.45 m×4.9 m,設計標準段覆土厚度不小于2.0 m,見圖1。綜合管廊采用鋼板樁支護開挖方式,臺背回填材料為基坑挖余中粗砂。

圖1 綜合管廊斷面位置示意圖(單位:m)

4.2 分析對象

受現狀地下管線影響,其中 K3+735~K3+885、K3+906~K3+939段綜合管廊覆土深度小于2.0 m,選取K3+780斷面(填土高3.779 m)和K3+800斷面(填土高1.114 m)兩個典型斷面進行沉降分析計算。

根據地勘資料顯示:

(1)K3+780斷面處地下土層分別為:

①1素填土(厚度0.344 m);

⑥1中砂、粗砂(厚度2.744 m);

⑥2粗砂、礫砂(厚度3.068 m);

⑥32粉質粘土(厚度3.3 m);

⑥3中砂(厚度1.23 m);

⑥42粉砂(厚度2.178 m);

⑥4粗砂(厚度1.076 m);

⑥52粉質粘土(地勘顯示最下層)。

(2)K3+800斷面處地下土層分別為:

①1素填土(厚度0.386 m);

⑥1中砂、粗砂(厚度2.785 m);

⑥2粗砂、礫砂(厚度2.944 m);

⑥32粉質粘土(厚度4.152 m);

⑥3中砂(厚度0.320 m);

⑥43粉質粘土(厚度0.328 m);

⑥42粉砂(厚度1.85 m);

⑥4粗砂(厚度1.242 m);

⑥52粉質粘土(地勘顯示最下層)。

4.3 計算過程

計算軟件采用《理正巖土計算6.0版》中的軟土路堤、堤壩設計模塊。計算模型為一般路堤填筑模型,其中對于綜合管廊及管廊周邊回填砂采用等效荷載換算法處理。

(1)K3+780斷面

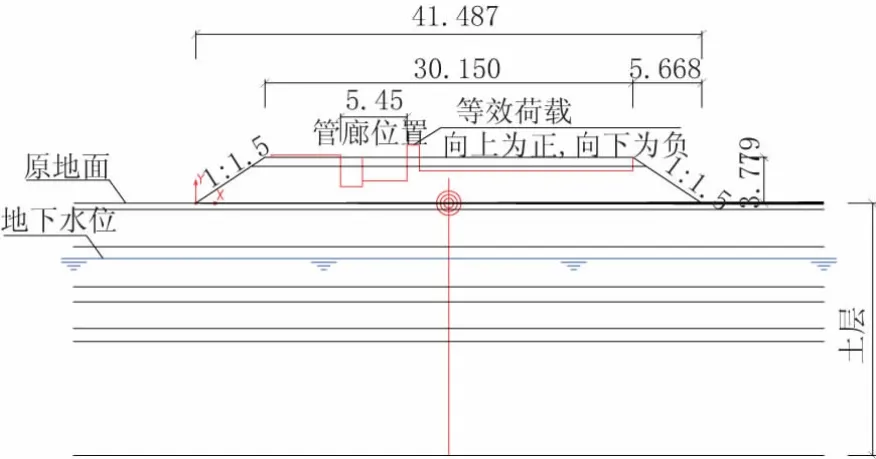

K3+780斷面路基寬43 m,其中30.15 m寬為新建填方路基;12.85 m寬位于現狀道路上,為零填,見圖2。

圖2 K3+780斷面設計圖

根據K3+780斷面情況,沉降計算模型選取新建路基部分計算(寬度30.15 m),綜合管廊及管廊周邊回填砂采用等效荷載換算方法處理,計算模型,見圖3。

圖3 K3+780計算模型(單位:m)

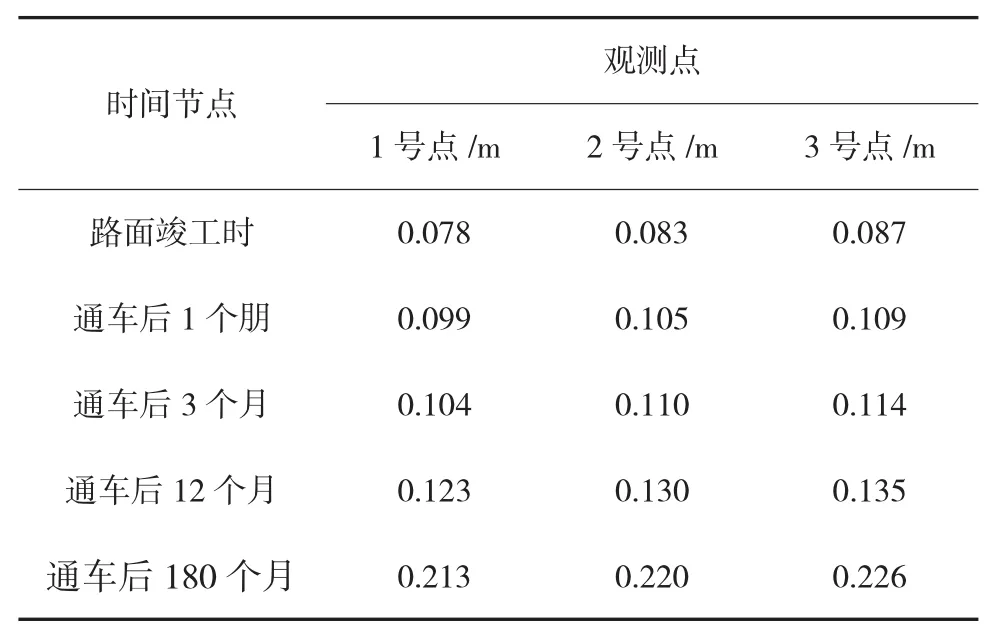

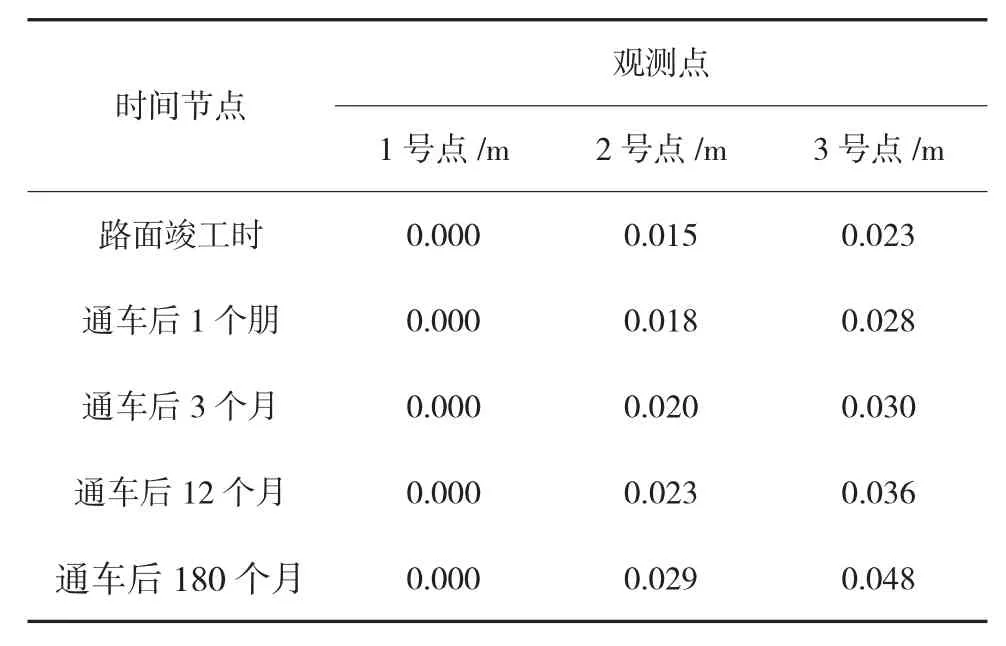

本次分別計算:路面峻工時、通車1個月、通車3個月、通車1 a及通車15 a后各時間節點綜合管廊處(1號點,離回填砂0.5 m位置),綜合管廊側邊中粗砂回填處(2號點,回填砂中心點)及綜合管廊基坑支護外0.5 m處(3號點)的沉降,其計算結果,見表1。

(2)K3+800斷面

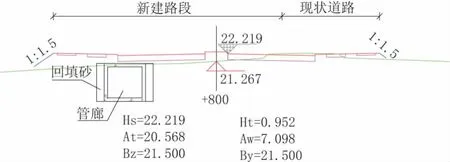

K3+800斷面寬43 m,其中30.15 m寬為新建填方路基;12.85 m寬位于現狀道路上,為零填,見圖4。

根據K3+800斷面情況,沉降計算模型選取新建路基部分計算(寬度30.15 m),綜合管廊及管廊周邊回填砂采用等效荷載換算方法處理,計算模型見圖5。

表1 K3+780斷面各觀測點沉降一覽表

圖4 K3+800斷面設計圖

圖5 K3+800計算模型(單位:m)

計算位置的選取及時間節點與K3+780一致,其計算結果見表2。

表2 K3+800斷面各觀測點沉降一覽表

4.3 計算結果分析及結論

(1)K3+780處,1號點與2、3號點沉降量比較接近,隨著時間的推移,1號點和2號點沉降差由5 mm上升到7 mm,差異沉降比較小。

(2)K3+800處,1號點與2、3號點沉降量相差較大,隨著時間的推移,1號點沉降量不增加,始終保持0的沉降量(這是由于該處綜合管廊置換了原狀土體,該處地基土體為超固結狀態,0的沉降量計算結果與理論相符),2、3號點沉降量繼續增加。通車3個月后1號點與2號點的沉降差已達到20 mm,差異沉降較大。

(3)結論

由于綜合管廊整體剛度大,與之相銜接的路基屬柔性結構物,二者剛度不同,道路運營后沉降也不同。從上述分析結果可知,案例中綜合管廊建成后沉降基本為0,其臺后路基在自重和車輛荷載的作用下即使壓實度達到96%以上,也會產生15~29 mm的沉降。該沉降差沿道路縱向位于道路機動車道范圍內,極易使路面結構層產生縱向裂縫。

4.4 處理措施

案例中,設計時已選用強度高、壓實快、透水性好的中粗砂作為管廊臺背回填材料,并要求壓實度不小于96%以達到減少路基壓縮變形的目的;為減少地基沉降可選用輕質填料作為臺背回填材料,由于綜合管廊路線較長,設計采用基坑挖余砂方做為回填材料,若換填輕質填料,工程量大,材料費用加上砂方外棄費用,總造價高。

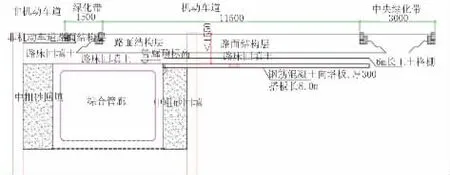

根據以上實際情況,案例可選用的處理方法為設置搭板以實現沉降的漸變過渡。搭板采用下置式,其上有0~80 cm覆土和75 cm的路面結構層,搭板一端置于管廊側壁牛腿上,另一段位于中央分隔帶中(避免末端出現二次差異沉降),見圖6。該方案,搭板埋深較深,搭板所受活載應力較小,其下路基承受活載更小,近臺端搭板下方不會出現脫空區,避免由于搭板破壞后造成路面開裂。

圖6 搭板設置斷面圖(單位:mm)

5 結語

綜合管廊作為線性工程,路線長、規模大,覆土深度直接影響管廊的基坑開挖及支護方式,對工程投資規模影響巨大,同時也間接影響道路運營質量,設計時應綜合考慮。當綜合管廊埋深較淺時,應對其臺背回填進行著重設計,以消除由于路基剛度不同而產生的沉降差,避免路面出現縱向裂縫。

[1]GB50838-2015,城市綜合管廊工程技術規范[S].

[2]海棠灣海榆東線市政道路(藤橋西河至海岸大道路口段)改造工程[Z].廣東深圳:天津市市政工程設計研究院南方分院,2015.

U416.1

B

1009-7716(2017)08-0077-03

10.16799/j.cnki.csdqyfh.2017.08.024

2017-05-16

劉建華(1984-),男,廣東深圳人,工程師,從事公路、城市道路工程設計工作。