偱證管理在社區靜脈輸液質量管理中的應用

樊雨青,黃燕林,付政超

(內蒙古包頭市青山區幸2號街坊先鋒道衛生服務中心,內蒙古 包頭 014000)

偱證管理在社區靜脈輸液質量管理中的應用

樊雨青,黃燕林,付政超

(內蒙古包頭市青山區幸2號街坊先鋒道衛生服務中心,內蒙古 包頭 014000)

目的 討論循證管理在提高社區靜脈輸液質量、降低社區患者靜脈輸液護患糾紛中的作用及效果。方法 選擇2015年6月~2016年6月在本社區進行靜脈輸液的患者411例,將其隨機分為觀察組及對照組,觀察組為偱證組,將護士隨機分為兩組并檢查齊同具有可比性。觀察組應用偱證護理管理進行質量控制。對照組采用傳統的社區護理質控模式。通過比較靜脈輸液方面不良事件的發生率、護患糾紛率和患者對護理組的工作評價及護理組間相互打分評價從而得出結果。結果 采用偱證管理較傳統管理模式下護理不良事件率低(4.9%vs23 %),同時護患糾紛較傳統護理模式下低(2.96%vs9.62%),而患者對觀察組的服務評價(84.64±9.67)高于對照組(79.34±10.74),差異均有統計學意義(P<0.05)。結論 運用偱證護理管理,可找出和分析發生問題的原因并尋求及評價證據,同時用于社區護理質控當中,可促進護理質量的持續性改進,做到有據可循,同時降低不良事件發生,減低護患糾紛,提高患者對護理工作的肯定。

偱證管理;社區;靜脈輸液;質量

循證管理(Evidence—based management,EBM)是指將建立在科學證據之上的科學管理原理轉化為組織行為。通過循證管理,管理者成為了專家,他們做出的組織決策是基于充分的社會科學和組織行為研究成果之上的,使專業決策從基于個人偏好和不系統的經驗轉變為科學證據[1]。為探究循證護理管理對于提高社區靜脈輸液質控中的作用,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

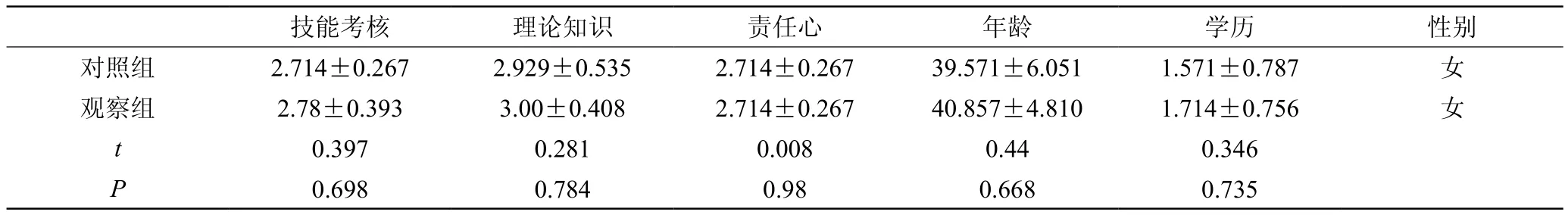

選取在我社區2015年6月~2016年6月輸液患者411例為研究對象,將其隨機分為對照組208例與觀察組203例。對照組男103例,女105例,年齡17~80歲,平均年齡(46.65±2.5)9歲,平均輸液天數(3.97±0.27)天。觀察組男102例,女101例,平均年齡(47.93±2.52)歲,平均輸液天數(4.02±0.28)天,兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。以上研究均通過我社區衛生服務中心倫理委員會同意,并在保證患者安全下進行。同時對護理人員進行隨機分組。分組有7名護理人員組成,并分別考察技能考核、理論知識、責任心、年齡及學歷,分數由0~5分,(P>0.05),見表2。

表1 患者資料比較

表2 護理組成員比較

1.2 方法

將患者隨機分配入對照組和觀察組。將社區護士隨機分為對照組及觀察組,并對技能考核、理論知識、責任心、年齡及學歷進行考察,以至兩組護士在實驗前無差別并具有可比性。開始前均處于雙盲,且均在保證患者安全下進行,且患者均同意參與。具體如下:(1)對照組采用常規的管理模式進行質控;(2)觀察組采用偱證護理管理,首先對入組護士進行培訓,使其熟練使用偱證護理管理方法進行質量控制及證據評價。(3)對兩組靜脈輸液的質量進行現狀調查并通過調查確定現存問題。(4)觀察組針對問題進行證據收集及評價,對照組運用傳統管理模式進行質控。(5)觀察組將評價后的證據用于靜脈輸液的質控當中,對兩組的觀察指標進行統計學比較。

1.3 觀察指標

統計兩組患者在社區輸液過程中有效查對不及時、巡視不及時穿刺部位針頭栓塞、穿刺失敗導致輸液外滲、未使用隔液造成的藥物配伍禁忌4類問題。統計患者輸液過程中的護患糾紛事件,統計患者滿意度調查,即患者對護理服務質量及對護士業務技能進行百分制評分。統計兩組護理人員互評及自評表,即對使用偱證護理管理方法、解決問題能力、理論知識、技能操作4個方面進行評價。

1.4 統計學處理

采用SPSS 20.0統計學軟件對數據進行分析,計數資料以百分數(%)表示,采用x2檢驗,計量資料以“X(—)±S”表示,采用t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 兩組中輸液不良事件發生及護患糾紛的比較

觀察組共發生不良事件10例(4.926%),發生護患糾紛6例(2.956%),對照組中共發生48例(23.07%),共發生護患糾紛20例(9.615%)。每類不良事件對比中,均具有組間差異(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者輸液不良事件及護患糾紛比較

2.2 患者對護理人員評價比較

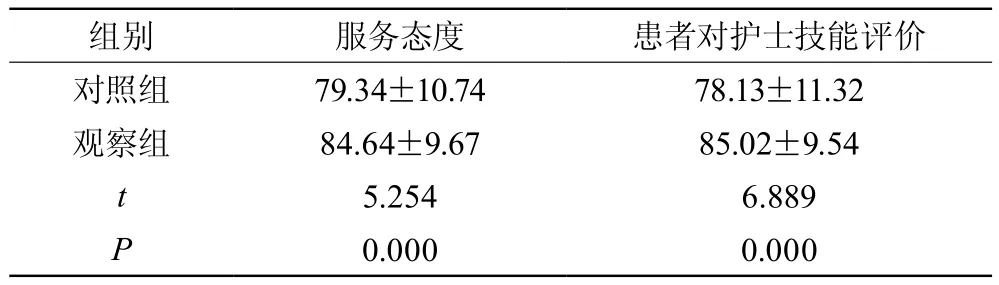

患者以百分制評價護理人員及護理工作,觀察組中服務態度(84.64±9.67),較對照組(79.34±10.74)高,(P<0.05),同時患者對護理人員技能評價中觀察組(85.02±9.54),而對照組為(78.13±11.32),(P<0.05),故患者對于觀察組的護理工作認可度高于對照組,見表4。

2.3 實驗前后對照組比較

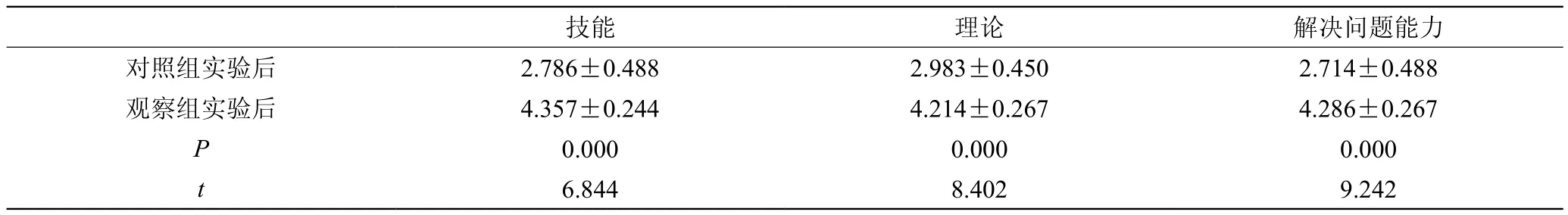

分別從對使用偱證護理管理方法、解決問題能力、理論知識、技能操作4個方面考察護理人員:其中每項0~5分,最高5分,最低0分。實驗前后對照組在4個方面統計學差異不明顯,而觀察組在4個方面實驗后較實驗前有明顯提升,而實驗后觀察組較對照組在解決問題能力、理論知識、技能操作3個方面評分明顯提高,見表5、表6、表7。

表4 患者對護理人員評價比較

表5 實驗前后對照組比較

表6 實驗前后觀察組比較

表7 實驗后對照組與觀察組比較

3 討 論

隨著分級診療的推進,越來越多的患者選擇社區就診。同時,社區輸液患者日均人次多,據2011年北京市豐臺區婦幼保健院研究顯示2008~2011年共發生靜脈輸液方面不良事件28起[2],足可見護理質控在社區護理中的重要性。探討在社區中如何提高靜脈輸液質量及降低護患糾紛的過程中,我社區運用偱證管理進行質控后,靜脈輸液質量較傳統護理管理模式有明顯的提高,護患糾紛降低,而患者對使用循證管理組的護理人員評價明顯高于傳統管理模式組。同時對兩組護理人員進行考察后發現護理人員在解決問題能力、理論知識、技能操作3個方面具有明顯差異,靜脈輸液方面質量明顯得到了提高。

偱證護理管理是基于科學證據而不是管理者的經驗及喜好。筆者通過此次實驗及觀察發現偱證管理模式下護理人員在發現問題后能夠自覺尋找證據并進行證據評價及運用,在質控中做到有據可依,使社區的護理管理工作更系統化、規范化、科學化[3]。傳統管理模式在進行質控時對問題的發現和解決更依賴于個人的經驗及喜好,依據相對不足,對于僅有的證據亦不能很好的評價,也是造成兩組質量控制差異的原因。

通過此次觀察對比,筆者認為通過實施循證管理對提高社區靜脈輸液質量的效果明顯,且對降低護患糾紛有所改善。運用循證護理。在有意識考慮技術的有效性、安全性和經濟性的情況下,選擇和使用相應的護理技術。而護理管理者要把循證護理貫穿于護理質量的管理中,重點對資源與技術利用的有效性、經濟性、實用性進行評價,把節約成本,提高效率和質量作為護理管理的中心任務[4]。此次僅對我社區中靜脈輸液質量控制過程進行了循證護理管理,但數據相對有限,還需更進一步觀察,對于社區中其他護理質量管理還需進一步考證。

[1] Rousseau Denise M.Is there such a thing as “evidence—統對醫囑進行及時查詢,并且順利的完成醫囑;并且還能夠共享多項護理文書和患者生命體征等資料和信息資源。移動護理信息系統的運用效果會被多方因素所影響,運用該系統對提升護理質量極為重要,但是難以避免的會出現不同的問題和缺陷,需要進一步在臨床開發和運用內改進并完善。

參考文獻

[1] 張 瑩, 賈曉君, 池艷宇,等. 護士使用移動護理信息系統的影響因素[J]. 中國護理管理, 2012, 12(12):66-68.

[2] 郭慧平, 何曉麗. 護理管理中應用移動護理信息系統的相關影響因素及質量改進[J]. 新疆中醫藥, 2016, 34(5):74-76.

[3] 吳 玲, 戴 俊, 池璐璐. 移動護理信息系統臨床護理應用的滿意度及影響因素[J]. 護理實踐與研究, 2014, 11(10):78-80.

[4] 李 森, 吳曉英, 王 泠,等. 護士使用移動護理信息系統滿意度及影響因素調查[J]. 護理學雜志, 2013, 28(5):18-20.

本文編輯:蘇日力嘎

R472

B

ISSN.2096-2479.2017.18.155.02