標準化急救護理在危重癥患者搶救中的應用價值

徐 翀

(江蘇省南京醫科大學第一附屬醫院,江蘇 南京 210029)

標準化急救護理在危重癥患者搶救中的應用價值

徐 翀

(江蘇省南京醫科大學第一附屬醫院,江蘇 南京 210029)

目的 探討標準化急救護理在危重癥患者搶救中的應用價值。方法 選擇2014年7月~2016年7月在我院因心搏驟停實施心肺復蘇危重患者78例作為研究對象,根據護理方法的不同分為觀察組與對照組,各39例,對照組由科室責任護士進行經驗性急救護理管理,觀察組給予標準化急救護理管理,記錄兩組急救轉運效率與臨床轉歸情況。結果 觀察組入搶救室至心肺復蘇時間、心肺復蘇時間和搶救室停留時間都明顯少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組的機械通氣時間與ICU住院天數明顯少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 標準化急救護理在危重癥患者搶救中的應用能提高轉運效率,保障了患者在轉運期間的安全,縮短機械通氣時間與ICU住院天數,有很好的應用價值。

標準化急救護理;危重癥;轉運效率

在危重癥患者類型中,心搏驟停患者比較常見,有效的心肺復蘇是決定預后的關鍵因素。把心搏驟停患者安全快速運送至相應科室,對提高心肺復蘇成功率起著重要的作用。目前臨床上對心搏驟停的急救基本遵循高級創傷生命支持指南,存在比較大的漏洞,也使得搶救效果不佳[3]。標準化急救護理是通過流程設置,讓急救人員按照一定的工作要求與目的完成工作任務,從而提高搶救質量。本文總結了標準化急救護理在危重癥患者搶救中的應用價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2014年7月~2016年7月在我院因心搏驟停實施心肺復蘇危重患者78例作為研究對象,納入標準:符合心搏驟停的診斷標準,需要實施心肺復蘇;年齡≥16歲;從急診搶救室或手術室直接收入ICU的患者;研究得到醫院倫理委員會的批準。排除標準:妊娠與哺乳期婦女;外院急診處置或住院治療后轉入我院的患者。其中男40例,女38例;年齡19~72歲,平均年齡(39.55±2.33)歲;入院平均APACHEⅡ評分為(18.64±5.38)分;平均GCS評分為(9.11±3.45)歲;基礎疾病:心肌病36例,冠心病24例,瓣膜病10例,其他8例。根據護理方法的不同分為觀察組與對照組各39例,兩組患者的性別、年齡、PACHEⅡ評分、GCS評分等對比,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 護理方法

對照組由科室責任護士進行經驗性急救護理管理。觀察組給予標準化急救護理管理,具體方法如下:(1)成立科室內急救護理管理小組,由護士長負責,護士長根據科室平時急救管理期間存在的問題進行分析,制訂流程質量控制計劃表。(2)急救護理前

做好物品定位擺放和儀器設備準備,對急救管理中的潛在危險進行估計和預見,準備相應搶救藥品。護理管理小組認真評估患者病情,監測生命體征、充分給氧,根據病情適當使用鎮靜劑,糾正患者機體各項搶救中的不安全因素。(3)與接受部門銜接為確保急診與各科室的無縫隙銜接,積極向接受科室再次確認轉運信息;轉運到相關科室后,與接收人員共同安置患者,履行轉運風險告知,交接患者病情,積極與患者家屬充分說明。

1.3 觀察指標

(1)急救轉運情況:觀察與記錄入搶救室至心肺復蘇時間、心肺復蘇時間和搶救室停留時間。(2)臨床轉歸情況:記錄兩組的機械通氣時間與ICU住院天數。

1.4 統計學方法

選擇SPSS 20.0統計學軟件對數據進行分析,計量資料以“±s”表示,計數資料以百分數(%)表示,采用t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

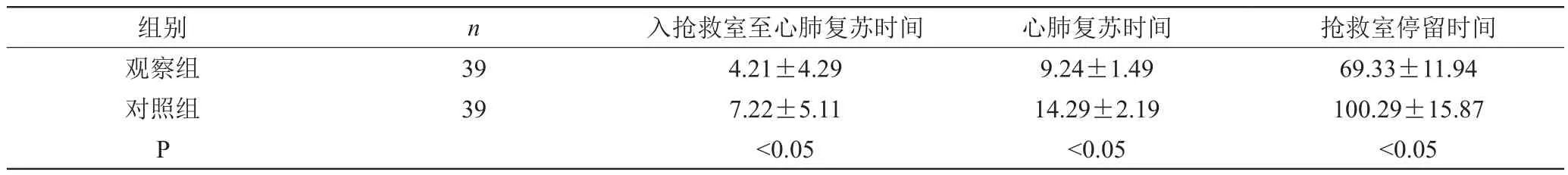

2.1 急救轉運情況對比

觀察組入搶救室至心肺復蘇時間、心肺復蘇時間和搶救室停留時間都明顯少于對照組,(P<0.05)。見表1。

表1 兩組急救轉運情況對比(±s,min)

表1 兩組急救轉運情況對比(±s,min)

組別 n 入搶救室至心肺復蘇時間 心肺復蘇時間 搶救室停留時間觀察組 39 4.21±4.29 9.24±1.49 69.33±11.94對照組 39 7.22±5.11 14.29±2.19 100.29±15.87 P<0.05 <0.05 <0.05

2.2 臨床轉歸對比

觀察組的機械通氣時間與I C U住院天數分別為(5.67±2.13)天和(8.97±2.11)天,明顯少于對照組(9.87±1.49)天和(12.48±3.15)天,(P<0.05)。見表2。

表2 兩組機械通氣時間與ICU住院天數對比(±s,d)

表2 兩組機械通氣時間與ICU住院天數對比(±s,d)

組別 n 機械通氣時間 ICU住院天數觀察組 39 5.67±2.13 8.97±2.11對照組 39 9.87±1.49 12.48±3.15 P<0.05 <0.05

3 討 論

心肺復蘇是搶救心搏驟停患者的一項重要急救手段,若心肺復蘇不及時可導致患者迅速死亡,但是對于護理的要求比較高。在標準化急救護理中,突出了急救轉運的“急、快、緊”特點,也突出了急救人員的定位配合,提高了團隊意識,使急救配合達到程序化[2]。其要求醫護協作無縫隙緊密配合,各負其責,緊密協作,醫生、護士分工明確。比如護士負責病情觀察、監護儀工作情況觀察;醫生負責患者的安全,組織團隊實施搶救[3]。本研究顯示觀察組入搶救室至心肺復蘇時間、心肺復蘇時間和搶救室停留時間都明顯少于對照組,(P<0.05)。

早期急救轉運不及時是心臟驟停患者死亡率增加的主要因素之一[4]。標準化急救護理從不同角度體會急救全過程,提高團隊精神,使護理人員的護理服務質量不斷提高,工作責任心不斷加強。也培養護士養成了流程護理習慣,使轉運護理的各環節緊密相連,也使護士能夠及時預見風險。

總之,標準化急救護理在危重癥患者搶救中的應用能提高轉運效率,保障了患者在轉運期間的安全,縮短機械通氣時間與ICU住院天數,有很好的應用價值。

[1] 楊驚濤.急診危重患者院內轉運的安全管理[J].基層醫學論壇,2016,20(2):278-279..

[2] 涂建鋒,蔡文偉,張美齊,等.中美聯合院前急救培訓課程培訓效果分析[J].中國農村衛生事業管理,2012,32(04):360-363.

[3] 李崇娜.預見性護理在急診科危重患者院內轉運中的應用及效果評價[J].內科,2014,9(3):327-328.

[4] 楊正飛.如何改善心肺復蘇培訓質量的研究進展[J].中國急救醫學,2012,32(12):1139-1143.

本文編輯:蘇日力嘎

R472.2

B

ISSN.2096-2479.2017.28.164.02