聚/表復合驅精細調控對策及做法

周培杰

摘要:針對試驗區注入過程中出現的各種問題,根據化學驅時效強的特點,密切跟蹤分析動態變化,及時組織實施精細動態調整,逐步形成了現場動態調控的新方式方法,促進了復合驅效果的不斷提高和較長時間的高產穩產,對同類型油藏的化學驅可以提供一些有益的借鑒。

關鍵詞:注入濃度;動態調整;分井分采;注入剖面

前言

試驗區在雙特高期轉入聚表復合驅開發過程中,出現了注采參數與地層不匹配、注采井網不完善、部分油井產聚濃度高等各種問題,根據化學驅時效性強的特點,按照試驗-認識-再試驗-再認識的原則,及時開展了精細動態調整,確定了單井最佳注入濃度及動態調整原則、解決了局部注采關系不對應和井網不完善的問題,同時采取多種手段不斷調整注入剖面,試驗區吸液狀況明顯改善,并逐步形成了現場動態調整的新方式方法,取得了明顯的效果,平均單井日產油由轉驅前的2.0t/d上升至最高的7.2t/d,最大含水降幅達到了15%,已提高采收率幅度14.7% [1]。

1實施注入濃度的調整,為初期試驗效果的改善奠定基礎

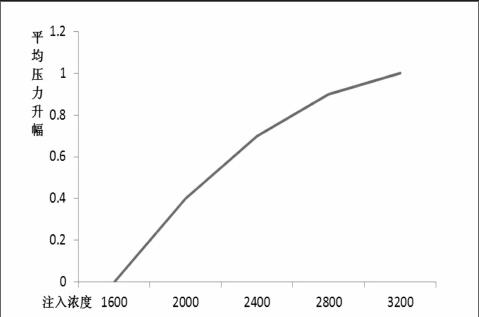

轉入主段塞階段,試驗區出現了明顯動態異常,主要體現在注入壓力普遍下降,吸聚剖面變差,含水下降趨勢停滯。這些負異常是在注入濃度變化而其它注入參數不變的情況下發生的,說明主段塞設計注入濃度與試驗區地層物性不匹配。通過統計選取注入壓力下降幅度大且吸聚剖面明顯變差的9口井開展增濃度試驗,以400mg/L為一個梯度增加注入濃度,跟蹤觀察注入濃度和注入壓力關系來確定具體增濃幅度[2]。通過三個月試驗觀察,同時考慮經濟效益,將試驗區分單井分梯度增加注入濃度推廣至整個試驗區。實施后取得明顯效果,注入壓力上升了0.6MPa,單井吸聚厚度增加了12.8%,有效改善了試驗效果。

2以不見效井為突破口,精細地質研究,及時調整改善開發效果

與水驅相比,聚/表驅目的層厚度小,要求層位對應程度高,構造精度大,而試驗區儲層厚度變化明顯,導致部分井組注采關系局部不對應。針對試驗區長期不見效井,以小層精細對比為基礎,利用鄰井單采試驗,以采聚濃度為示蹤劑,驗證注采對應關系,取得明顯效果。以此為突破口,在全區開展了地層對比、VSP及三維地震解釋技術,重建了微構造模型,并落實各小層的砂體發育范圍及連通關系。共調整分層24井次,新增小斷層6條,延長小斷層1條,修改小斷層1條。 利用新落實的構造,及時開展了綜合措施調整。一是在中部斷層南移后的空白井區增加一個注入井組,增加控制儲量10萬噸。二是引入6口合適位置的油井補開目的層實施分井分采完善井網,另外對11口井實施調層措施提高了注采對應率。

3不斷實施注入剖面調整,有效改善地層吸聚狀況,最大限度提高油層動用程度

隨著驅替時間延長,油層中聚合物濃度逐漸增加,流體粘度增大,出現了“注不進,采不出”現象,另一方面,由于非均質性,地層出現了單層突進或集中吸液層段。為此,積極開展了針對性的措施治理。對于注入壓力高或者后期局部井段不吸液的注入井,考慮為高濃聚合物近井地帶堵塞,采取酸化解堵疏通地層,提高吸液能力[3]。對于注入壓力低、油層發育好、層內差異大造成單層突進的采取調驅措施[4],后續輔以高濃聚合物注入。對層間差異大的注入井采取分層措施,限制強吸液層,強化低吸液層段注入,提高油層動用厚度。而對于層間矛盾突出但隔層不發育的注入井實施投球選擇性封堵。

通過持續不斷的措施治理,試驗區注入狀況明顯改善,注入壓力穩定在8.0MPa左右,單井吸液厚度比例上升至83.6%,平均單井最大相對吸液量降低至31.7m3/d。試驗區總體采聚濃度得到有效控制,穩定在450mg/L 左右。

4 結論

(1)對于高孔高滲且非均質性嚴重的油藏,應結合現場實際生產動態,在試驗中、前期采取適合的聚合物濃度注入,確保試驗區開發效果。

(2)試驗區具有很強的時效性,對于未見效井應及時開展原因分析并實施措施調整,提高油井生產效果。

(3)對于注入剖面的調整,初期應采取調驅和高濃度注入相結合的方式提高波及體積,中期則應采取分注、分層酸化和投球調剖措施改善地層吸液狀況。

參考文獻:

[1] 胡博仲等.聚合物驅采油工程.北京:石油工業 出版社,1997

[2] 李曉慶,耿魯營等.提高聚合物溶液注入粘度的試驗研究[J].江漢石油學院學報,2003,5 (S2):12-15

[3]盧祥國.大慶油田北二區西部注聚井堵塞原因及預防措施.油田化學.2002(3).

[4]姜漢橋,陳月明.區塊整體調剖堵水方案最優化設計及應用.石油學報.1998,19(2):62~66.endprint