向著更遠的深空邁進

□ 楊宇光

向著更遠的深空邁進

□ 楊宇光

40年前即1977年9月5日發射的旅行者1號深空探測器,已經成為目前飛行最遠的人造物體。美國宇航局認為它已經進入了恒星際空間。截至2017年6月1日,它與太陽的距離已經達到208億千米。

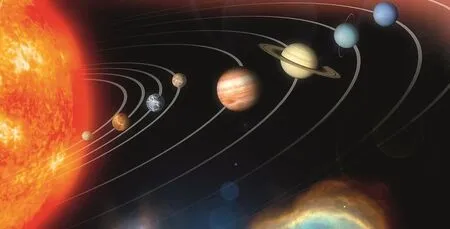

近年來,人類在深空探測和空間天文學領域取得了越來越多的重大成果。這些成果不但極大地吸引了公眾的目光,更使人類對我們所存在的宇宙、太陽系有了更加深入的了解,讓我們能夠更好地知曉過去曾經的歷史,更加準確地把握明天的發展。

從航天時代的早期開始,天文學與空間技術就產生了密不可分的關聯。航天活動賴以進行的時間基準、空間姿態基準等的建立,得益于早期天文學家對宇宙和地球自轉規律的觀察。從大航海時代開始,直到如今的太空時代,無論是航船還是太空飛行器,都要依靠天文學家確定的精確恒星星歷來獲知自己的位置或準確的姿態。

航天技術開始起步的階段,就與天文學產生了相輔相成的促進關系。1957年蘇聯把第一顆人造衛星送入地球軌道之后,馬上就開始了探索月球之旅。盡管第一次撞月的嘗試未能成功,只是從月球旁邊飛掠而過,但也獲得了靠單純的天文觀測無法獲知的重要參數。隨著美國和蘇聯太空競賽的不斷深入,不但載人航天技術突飛猛進,在月球、水星、金星和火星的探測中也不斷獲得大量的研究成果。其中非常重要的就是獲得了這些天體的精確運動參數和物理參數,使得人類獲得了比以往單純靠地面天文觀測更加精確的行星軌道預報,同時還獲得了這些天體的詳細表面圖像,從而使天文學的研究也因為技術的進步獲得了脫胎換骨的飛躍。

冷戰結束以來,深空探測和太空天文觀測的步伐向著更加實用、更加高效的方向發展。無論是口徑巨大的哈勃空間望遠鏡、環繞金星的麥哲倫探測器、考察木星的伽利略探測器,還是考察土星/土衛六的卡西尼-惠更斯探測器,考察太陽極地區域的尤利西斯探測器等,都在單次探測任務中獲得了海量的探測成果,一次任務積累的數據量甚至比大型圖書館的藏書量都要大。這些持續時間長、質量高的空間探索活動,盡管都是投入高達十億美元以上的龐大任務,但考慮到這些豐碩的成果,的確是非常“超值”的。

隨著技術的進步,利用航天技術進行深空探測活動的步伐越來越快,效率也越來越高。其中,電推進的出現和廣泛應用給深空探測器插上了翅膀。由于離子推進器的比沖比化學燃料火箭高出數倍,因此在完成相同探測任務時所需要的探測器尺寸和質量變得比以往更小。從美國的“深空一號”,到歐空局的“靈巧一號”,再到后來的“黎明號”,都得益于電推進技術的實用。另外,利用行星引力的借力飛行技術也越來越成熟。在探索外太陽系的行星時,探測器往往不是直接向外發射,而是先向太陽系內側的金星發射,利用探測器掠過金星、地球等的過程實現加速,這樣能夠省不少燃料。此外,電子技術的發展也使得深空探測器的功能今非昔比,今天的深空探測器所使用的電子元件比過去更加強大,尺寸、質量和功耗也比過去更小,圖像壓縮等方面的技術也使得探測數據能夠以更高的碼速率、更高的效率傳回地球。

由于深空探測活動無法產生直接的經濟效益,我們可以預見,未來一段時間的深空探測活動將比過去更加注重效費比。類似于電推進這樣可以大大縮小探測器規模的新技術將得到更廣闊的應用。另一方面,隨著美國等國家以載人登陸火星為終極目的的科研投入,會出現類似SLS-1這樣運載能力達百噸以上的重型運載器,也有可能出現達到兆瓦級以上輸出功率的空間核反應堆和以此為基礎的大推力核熱推進系統或核電推進系統。雖然這樣的系統耗資都非常巨大,但的確也為人類提供了新的選擇與技術手段,有可能進行更大規模的深空探測。我們期待著未來能夠有口徑比“哈勃”大數倍的超級天文望遠鏡出現在太空,也期待著比“好奇號”更大、攜帶更多科學考察儀器的探測器能夠在火星表面巡視,以及更多的探測器像日本的“隼鳥號”那樣能夠把小行星、彗星甚至大行星表面的樣本送回地球供我們研究。所有這些,將為人類加深對宇宙和太陽系的認識帶來更大的飛躍,為人類的文明與進步做出重要貢獻。★