展望未來:深空探索征途漫漫

□ 楊宇光

展望未來:深空探索征途漫漫

□ 楊宇光

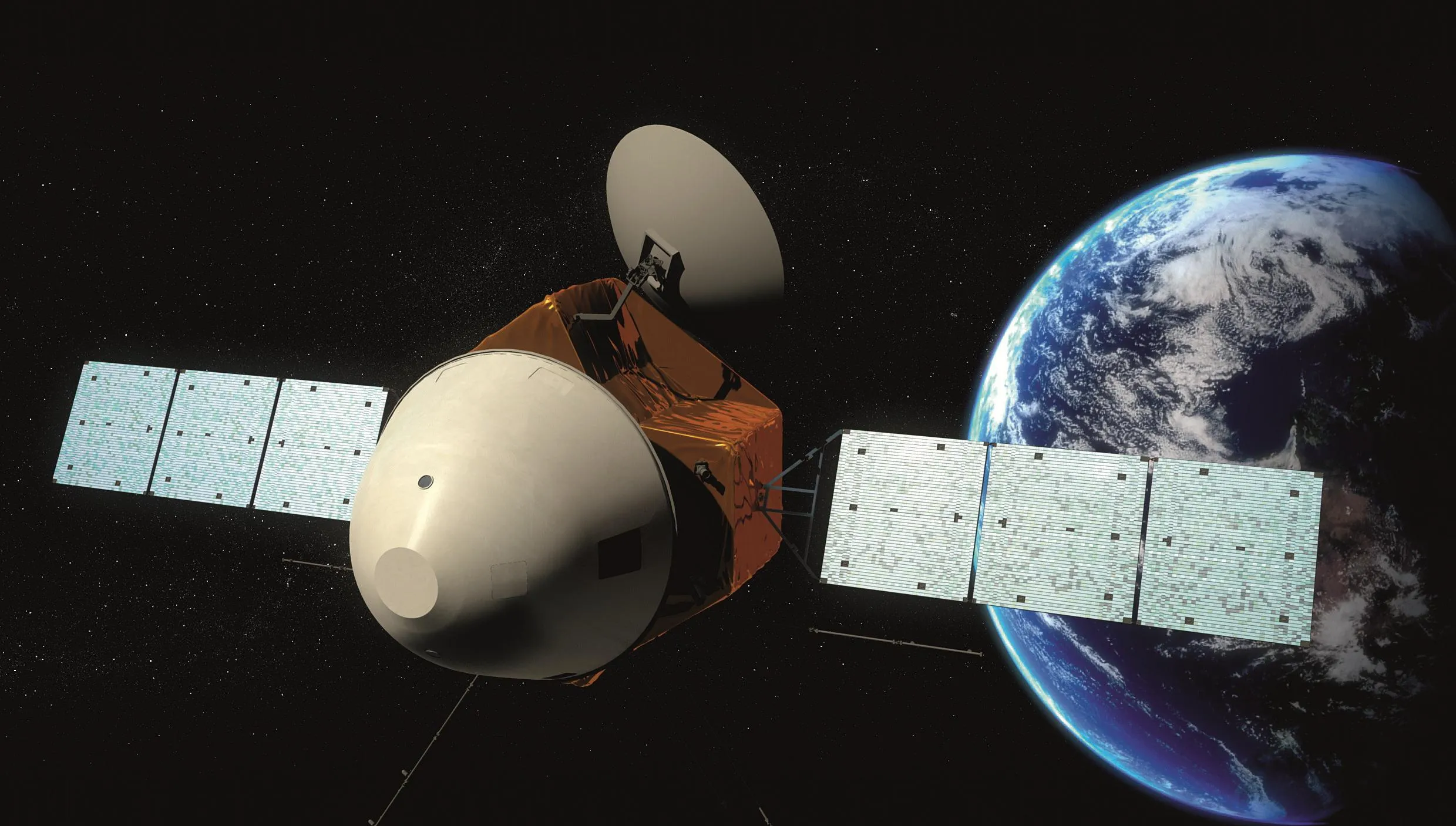

▲ 中國未來火星探測任務中的火星探測器

人類的深空探測事業,是一條漫漫長途。在可預見的未來,人類深空探測的重點依然是行星,小行星、彗星等太陽系小天體。

火星探測是重中之重

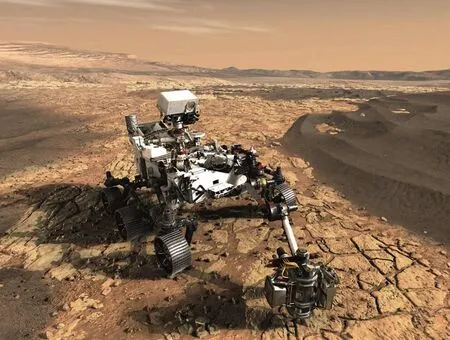

▲ 也許在不久的將來人類將登陸火星

在深空探測領域已經取得輝煌成就的情況下,展望未來,火星仍然是人類深空探索的重中之重。由于每隔26個月才會有一次從地球到火星的理想軌道轉移窗口,因此,2018年和2020年將迎來人類探索火星的又一個高峰。美國在火星探測活動中一直處于引領地位,但迄今為止人類送達的最重物體也只是質量僅900千克的好奇號火星車,因此,未來對火星的探索還有很長的路要走。美國的洞察號著陸器將在2018年發射,重點研究火星的內部構造。基于與好奇號相似的設計,美國將在2020年再次發射巡視車前往火星,它將攜帶與好奇號有所不同的有效載荷,進一步開展巡視勘察。歐洲在獵兔犬二號和希亞帕萊利號連續登陸火星失敗后,將在2020年與俄羅斯再次開展火星登陸任務,如果能夠取得成功,僅僅其工程方面的意義就非常巨大。除了印度、阿聯酋即將開展的火星軌道器任務外,中國的首次火星探測,將集成軌道器、著陸器和巡視器為一體,非常高效地開展多方位的探測活動,同時也將面臨巨大的工程和技術挑戰。

所有這些火星探測任務,都將為人類更加深入了解這顆地球的姊妹行星,了解行星演化與發展的規律提供更多的依據,在工程方面,也將為登陸火星積累更多的經驗。但對于未來載人登陸火星而言,將規模更大、更重的物體送上火星表面依然是巨大的挑戰。美國前任宇航局長查爾斯·博爾登也曾提出利用美國新研制的太空發射系統重型運載火箭開展火星采樣返回任務的設想,但從經費和技術準備上看,美國公布的未來載人登陸火星的目標,仍然遙遙無期。

▲ 美國“火星2020”計劃的火星漫游車

木星與土星的探測重點

對于木星和土星的探索而言,存在大量液體水的木衛二、土衛二,將是未來探測的重點,其中木衛二上的總水量比地球還要多。美國繼伽利略號和朱諾號探測器之后,對木星系統的探索將以木衛二為重點,包括中國在內的其他國家也提出了未來對木衛二進行探測的設想。這些努力都將為人類將自己的足跡向外太陽系拓展打前站。

雖然美國已經通過“旅行者2號”和“新視野號”對天王星、海王星和冥王星進行了探測,但受到探測器規模的限制,這些探測器都沒有攜帶較大的推進系統,不能通過變軌進入這些天體的環繞軌道,因此只能進行短暫的飛掠式探測,盡管也取得了輝煌的成果,但還是不能與環繞這些天體、長期進行觀測的探測器相比。目前人類對于木星、土星等外太陽系的遙遠天體只進行了“伽利略”、“朱諾”、“卡西尼”等有限的幾次環繞探測任務,即便如此,其工程規模也遠非飛掠式的小探測器相比。雖然美國已經將天王星和海王星的環繞探測任務提上議事日程,但其難度和周期都將是前所未有的挑戰。更為重要的是,我們必須借助木星的引力使探測器能夠加速飛向天王星或海王星,所以最佳的探測器發射窗口很有限,一旦錯過了時機,由于木星漫長的軌道周期,等待下次窗口將是幾十年之后的事情,因此,如何抓住這次機會,將是全人類關注的大事。

對太陽系小天體的探測

在小行星和彗星等的探測方面,日本將開展“隼鳥二號”采樣返回任務。歐空局、中國也提出了自己的近地小行星和主帶小行星探測設想。美國通過“新邊疆”計劃實施了一批中等規模的“好、快、省”項目,例如“新視野號”和“朱諾號”任務,正在沿著這一思路研制“奧西里斯-雷克斯”小行星采樣返回探測器,計劃于2016年9月8日發射。雖然不是人類第一次小天體采樣返回飛行器,但其任務復雜程度遠大于日本的“隼鳥號”,它需要在5千米的距離上對采樣目標天體“貝努”小行星進行詳細的觀測和成像,最后利用機械臂從小行星上提取樣本。這項任務對了解太陽系和生命的起源可謂意義重大。與近地小行星不同,大部分的小行星都運行在火星和木星之間的軌道,距離地球較遠,探測周期和工程難度比較大,其中由于受木星引力的影響,有一類軌道比較特殊的特洛伊小行星,集中在木星軌道附近的特定位置,目前人類還沒有對這類小行星展開詳細的研究,期待美國的露西小行星探測任務能夠取得意想不到的新成果。

在所有這些小天體中,有巖質、冰質,甚至主要由金屬構成的。例如小行星帶最大的天體——矮行星谷神星就是冰質天體,像靈神星這樣巨大的金屬小天體并不多見。我們知道太陽系的前身是由一顆更為巨大的恒星爆炸后的殘留物產生的星云,而太陽系中的各種重元素都是在之前的超新星內部產生的,包括在元素周期表中比較靠后的各種金屬元素。雖然我們在地球上也能找到各種各樣的“隕鐵”,也即主要由金屬成分構成的各種隕落物,但對于地球以外原始的金屬小天體進行探測,則能夠獲得更多太陽系的早期信息。所以靈神星探測任務與露西探測任務同樣引人注目。

美國的深空一號和黎明號探測器已經對太陽系的小天體實施了成功的探測,其中比沖較高的電推進技術在這些任務中大顯身手,基于太陽能的電推進系統在木星軌道范圍以內基本上都是可用的,在未來的太陽系探測中將發揮更加重要的作用。可以預見,隨著人類深空探索的規模越來越大,對放射性同位素熱電源需求也將更加旺盛,開發功率達到兆瓦級的空間核反應堆的呼聲也越來越高,這些新技術的發展也必將推動深空探索實施更高品質、更加復雜的任務,在深度和廣度上不斷拓展人類的認知。★