飲 者

文/肖江虹

飲 者

文/肖江虹

人物名片

肖江虹,中國作協會員,魯迅文學院第十五屆高研班學員。有作品在《當代》、《人民文學》、《鐘山》、《中國作家》、《天涯》、《山花》等刊物發表,部分作品被《小說選刊》、《新華文摘》、《小說月報》、《中篇小說選刊》等選載和入選各類選本。著有長篇小說《向日葵》。曾獲“人民文學獎”、小說選刊年度獎、貴州省政府文藝獎一等獎、首屆貴州省專業文藝一等獎、第二屆貴州專業文藝特等獎、烏江文學獎等。根據其小說改編并擔任編劇的同名電影《百鳥朝鳳》,獲中國電影金雞獎、華表獎、全國五個一工程獎等。

我們老肖家有兩樣東西遺傳的特別徹底,一是身高,爺爺一米六八,六個兒子沒一個竄過一米七的;二是酒量,爺爺四兄弟個個是杯中神仙,四房十六個男丁,每次聚會能喝掉一桶酒。注意,一桶,鄉下挑水的木桶,靠記憶估算,該有三十斤左右。

“杯中乾坤大,壺中日月長”。是我們家飯房的春聯,從我識字到上大學,從未變過。

那陣子鄉下生活及其寡淡,幾乎沒有什么樂子可尋。所有人的精力都在如何把肚皮填飽這件事上。肩上擔子再重,也要想方設法找個排遣的渠道。上了年紀的人,趕集日就是他們羽化成仙的日子。四五個老漢,揣上一兩塊錢,找個烙臭豆腐的攤位一坐,要上幾塊臭豆腐,沽來幾碗本地苞谷燒,一直把日頭喝得西墜,才起身回轉。

于是,你會發現散集后伸向每個村落的小路上,總有一些嫌路窄的鄉下人。他們仿佛一片片落葉,在落日的余暉里向著家的方向飄蕩,步伐踉蹌,搖搖欲墜。統一的表情是:眼神迷離,恍兮惚兮,嘴角帶著莫名其妙的笑意。這種自得的笑你在苦悶的日常是絕對看不到的,仿佛兩碗黃湯下肚,就衣食無憂了,就風調雨順了,就人壽年豐了。還有些扯著嘴自顧哈哈大笑的,不曉得是不是在酒精的世界里順利登基了。

黃昏退去,夜色降臨,鄉間重新被孤寂統領。那些在集市成仙的鄉下人,少數睡在自家床上,大多數睡在田埂上、土坎邊、還有的睡在墳地里。鼾聲伴著風聲,在暗夜里格外嘹亮。不多久,羊腸小道上就能看見閃爍的火把和手電,沿路喊著爹,兒孫們小心翼翼,排成一排仔細搜尋。找到了,咕噥幾句,或背或抬,吵嚷著朝家的方向去了。

意外也是有的。幾乎每年,都有因為喝酒死去的人。多數在冬天,過完癮,歸家的途中耗盡殘力,隨便找個地方一躺,任憑寒風一絲一絲抽走體內的余溫,再加上躺倒的地方格外隱蔽,等家人找到時,已經去了另外一個世界。酒仙們膽肥,意外嚇不倒他們,該喝喝,該醉醉。因為喝酒意外離開的,葬禮大多喜氣洋洋。醉死去了,多舒服啊!無病無痛,迷離恍惚間,就輕松完成了一個輪回。

爺爺職業是個鐵匠,個頭不高,但敦實,一身腱子肉。每次趕集賣完鐵器,都要在臭豆腐攤前狂飲四海碗。好酒量加上好體格,爺爺每次都能堅持到離家一里地的山神廟。神奇之處在于,他總能準確找到廟宇,還能爬上神龕,衣服疊得整整齊齊放在一邊,側身在逼窄的香桌上,穩穩當當睡上一晚。開始家人擔心,幾個叔叔會去廟宇里將他抬回家,后來干脆放任了,想神龕前的香桌也不錯,風吹不著雨打不進。

第二天一早,爺爺蓬頭垢面走進院子,奶奶就黑著臉問:昨晚又去當供品了?

爺爺不答,跑到水缸邊咕嚕嚕灌下一瓢清水,抹著嘴朝還在床上的幾個叔叔喊:生火,打鐵。

這么多年來,酒場上我閱人無數,酒量大的我見過不少,能一直喝的也見過很多,但酒量大還能一直喝且不會醉的我沒見過。我三叔是個例外,曾經我以為他的極限是一斤(注:白酒、五十三度。以下同),后來見他喝了一斤半還能談笑自若,我又以為他的酒量是兩斤,再后來我見他喝了兩斤還能一字不落地朗誦《將進酒》,我就開始認為這個世上真的有特異功能的人了。和他其他幾個粗短黝黑的兄弟不同,三叔精瘦,五官白凈,十指修長,上過高中,是村里文化最高的人。別人閑暇時都在打牌喝酒,三叔卻在看書。床頭擺著的是《當代》《收獲》《人民文學》這些文學期刊,印象中還有《大眾電影》《中國畫報》這種里面有美女的書籍。

三叔平時話語極少,鄉間的粗言鄙語讓他不屑,一肚子的學問沒處排遣。沒人的時候就拉著我碎碎念。給我講《高山下的花環》、給我講《逍遙游》,還給我講過高爾基。我的興頭不在這上面,對抓青蛙網蜻蜓更來勁。沒等講完我就要跑,這時候他總是一把將我抓過去,一臉嚴肅跟我說:好好聽我講,不要學他們。

一個人的孤獨是可怕的,三叔時不時也會降低身段,把知識分子的臉殼子抹下來揣起。這種情況大抵發生在酒桌上。開始還斯文恭讓,小口小口抿,頗有古人之風。一斤下去,矜持開始退席,知識分子還原成了農民。酒杯置換成了酒碗,滿上,端起來朝眾人一拱手,粗聲粗氣喊:“來,搞了,不搞完的死全家。”說完仰頭,喉結上下滾動,橫著袖子一拉嘴唇,四下掃掃,桌子底下哀鴻遍野。還不算完,三叔纖手一揮,朗聲高喊:都聽好,讀一個《將進酒》,給你龜兒子些洗洗耳朵。

“君不見,黃河之水天上來,奔流到海不復回,君不見,高堂明鏡悲白發,朝如青絲暮成雪,人生得意須盡歡,莫使金樽空對月——”抑揚頓挫,字正腔圓。

我一直覺得被燒酒打回原形的三叔更可愛。

八八年春天,三叔成了村小學的代課老師,接到聘任通知那晚,他在飯桌上宣布:從此以后,滴酒不沾。幾個叔叔嗤之以鼻,我也不相信,在鄉村,上溯五百年,喝死的何止千萬,你聽說過有一個戒酒的嗎?

三叔在課堂上的認真讓人驚訝,四年級他教我語文,不帶課本,不帶教案,攥著兩根粉筆就開講,他居然可以背誦課本上的每一個字,包括標點。

九一年三叔結婚,本以為他會破戒,婚禮上大家端著酒敬他,他一直擺手拒絕,有些老人不高興了,說你娃大婚哩,哪有新郎不喝酒的?三叔笑著鞠躬,說對不起對不起,明早還有兩節課,怕喝高了在講臺上胡說八道。

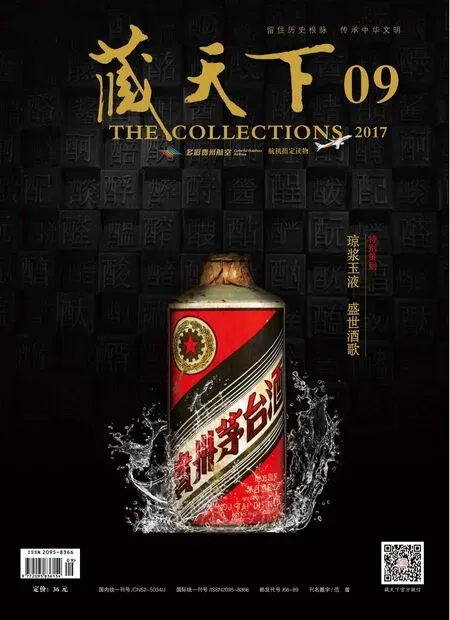

我曾經問爺爺,最好喝的是什么酒?沉吟片刻,他說本鎮應該是胡家的純釀苞谷酒。我說更大的地方呢?他想了很久才說:全中國的話,最好的就是茅臺酒了。我說你喝過嗎?他搖著頭說沒喝過,見過。捋捋胡須,他說要給我好好喝一頓,死了都值。我注意到他的眼神,很認真的。

第一次見到茅臺酒那年,我十歲。酒是我一個遠房爺爺帶來的,他在省城做官,春節回來看看一起穿開襠褲的伙伴。村里不通路,老人扛著大包小包走了三十多里地。在我家院子里,沒等著把氣息調勻,他就從腳邊的袋子里拿出了兩個瓶子。白瓷瓶,裹著一層毛邊紙。爺爺接過來,眼睛立時睜得斗大,隨即一臉惶恐說:來就來了,還帶這樣貴重的東西。然后抱著瓶子翻來翻去打量,還低聲念叨:茅臺,茅臺啊!

晚飯飯桌上,爺爺把茅臺拿出來,被他的老伙計按住了。說這個你自己留著,我想喝咱們本地的苞谷燒。

此后,我再沒見過那兩瓶茅臺酒。

酒應該是讓爺爺藏起來了。他實在怕家里的六個酒中餓鬼,逮誰都能一次給喝個底朝天。

那晚我那遠房爺爺是喝高了,十斤裝的塑料壺,酒漿子一直灌到瓶蓋,被八個同姓人喝的一滴不剩。遠房爺爺先是微醺,繼而大醉,最后一碗喝完,人就從凳子上矮下去了。奶奶咒罵著,說怕是醉死過去了。爺爺過去翻開眼皮看了看說:死不了,這叫醉入泥了。三天后的早晨,遠房爺爺醒來了,爛泥似的躺在床上動彈不得。爺爺遞過去一碗酒,讓他喝下,說這叫“酒醉酒解”。

果真,一碗酒下去,沒等太陽當頂,他神清氣爽對爺爺說:我該回去了。

爺爺不知道,在中國鄉村源遠流長的飲酒歷史中,他會貢獻出去兩個兒子。

先是大伯,走的那年五十有三。大伯喝酒不是生猛型,講究細水長流。優雅淡定的喝法和他滿臉的絡腮胡形成了強烈的反差。喝酒的理由更是千奇百怪。菜不好,他說菜太孬,喝點酒去去寡淡;菜好了,他說這樣好的菜,不搞兩杯浪費了。農忙時,他說累得很,喝兩杯解解乏;農閑時,他說喝點酒打發打發無聊。最后你發現,他一年三百六十五天天天都在喝。五十三歲兩個月又八天的那個夜晚,大伯娘給他做了幾樣小菜。涼拌天星米、炒土豆絲、酸菜燴豆米,還有一碗素瓜湯。他一只腳靠在椅檐上,從太陽落坡一直喝到月亮升起,消滅掉了一斤燒包谷酒。然后他對大伯娘說要去給稻田放水。大伯娘說喝了那樣多馬尿,還是等明早再去吧!大伯拍了拍胸脯,說老子喝了幾十年了,還會沒得輕重?說完扛上鋤頭出門去了。

大伯的遺體是在山路盡頭下面的稻田里發現的,腦袋豎直插進稻田里,全身沒有一處傷痕。我想那晚他出得門來,披著銀色的月光,哼著鄉間的小調,放眼望去,那條灰白的小路又直又長。只是他不知道,月色把道路抻長了,然后一腳踏空,筆直栽下了懸崖。

遺體搬回來,爺爺親自操起剃刀給大伯剃須,剃刀在大伯灰白的臉上拉得沙沙響,去掉最后一縷毛發,爺爺對身后立著的五個兒子說:酒是要喝,但要曉得輕重。

大伯走了不到三年,五叔就腳跟腳也走了。

當晚他和鄰村幾個酒徒拼酒,自然是完勝,志得意滿回到家,才想起光顧著喝酒,忘記了吃飯。自己摸進廚房,打開兩個雞蛋炒了一碗蛋炒飯,端著蛋炒飯刨了兩口,覺得寡淡,隨手從床下摸出個酒瓶啟開就喝,咕嚕嚕灌了兩大口發現味道不對,把瓶子舉到燈下才看真切,那是一瓶敵敵畏。

和大伯一樣,五叔去得無聲無息,等家人發現,人已經僵直了。桌上還留著大半碗蛋炒飯。后來醫生說:敵敵畏劇毒,酒后喝毒性會被放大無數倍。

失去兩個兒子的爺爺變得沉默了許多。奶奶說這漿子都收了你兩個兒子了,你還喝?爺爺說不喝的話,還不如死了的好。酒照例要喝的,量也沒見著減下來。只是每次喝酒之前,都會朝地上潑灑兩小碗,嘴里嘮叨著:給你兩個的,都死在這上頭上,少喝點。

九八年秋天,爺爺喝完了他人生中的最后一次酒。

據奶奶說,他喝得其實不多,大半碗,喝完說腦袋有點暈,就自己爬上床了。一個時辰不到,奶奶聽見爺爺發出劇烈的嗬嗬聲。拉開燈,看見爺爺雙眼圓睜,手臂四下抓撓。折騰了幾下,就陷入了昏迷。

第二天,爺爺從昏迷中轉醒過來,已經說不了話。他艱難地看了看圍在床邊的幾個兒子,嘴唇動了動,三叔連忙把耳朵湊過去,爺爺喉嚨忽喇喇響,嘴急切地不停開合。半天三叔抬起頭對大家說:我聽見了,他說茅臺。

父親彎下腰問:是不是想喝口茅臺?

爺爺閉著眼微微點了點頭。

父親又問:放哪兒了?

爺爺嘴又開始抖動,三叔趕忙又把耳朵湊過去。最后三叔直起腰無奈地說:沒辦法,實在聽不清楚。

◎ 菊花酒

父親說,那就找,掘地三尺也要把它找出來。

那個秋天的上午,我們一家三十多口人,在那棟老屋子翻箱倒柜,房前屋后忙活了整整兩個時辰,也沒找到那兩瓶茅臺酒。

四叔最后說:怕是給埋在屋后了,大家操家伙,挖!

剛提起鋤頭準備挖,奶奶在里屋哭著喊:不用找了,找到他也喝不著了。

爺爺走了,差半個月八十歲。

頭七那天,三叔進了趟城,在爺爺的墳前,他啟開一瓶茅臺酒。還是白瓶子,瓶口纏著紅色的綬帶,只是沒有了那層薄薄的毛邊紙。

倒上一碗,三叔說:爸,來,喝一碗,茅臺。

又倒上一碗,跪在墳前雙手舉起說:一個人喝不來勁,我陪你。

風從山脊上掠過,酒香四溢。

前幾天,二叔從老家打來電話,說因為修高速路,老房子被拆掉了。

還神秘兮兮跟我說:你曉得當年你爺爺把那兩瓶酒藏哪里了?

我說藏哪里了?

二叔說:屋后的桂花樹下,挖掘機一埋頭,嘭一聲響,一個寨子都是香的。

我心頭一疼。

責任編輯 陳 藝