彼得·索內斯:光影畫家的世界

阿拉斯鼓爾·福斯特 空靈

光是攝影的靈魂。在很多語言門類中,“攝影”的意思就是“用光書寫”(light writing)。拍照時,相機會在很短的時間內捕捉到被攝對象反射出的光線,從而將被攝對象定格,“寫下”它當時的狀態。

但有時,藝術家們卻不想“書寫”,而希望用光來作畫,因而便有了“光繪”(Light painting)。通過延長相機曝光時間,記錄光線的運動軌跡便可以“光繪”,捕捉到“光影涂鴉”。創作光繪作品都是在黑暗環境下進行的,創作者會使用手電筒或者其他移動手持式光源來依次照亮被攝對象的不同部分。拍攝光繪作品時,快門始終是開著的,手持光源的移動讓被攝對象的不同部分逐漸顯現,就像是被畫出來一樣。

如此,控制光線運動就成了光繪作品成功的關鍵。但光繪作品之所以與眾不同,絕不僅僅是因為需要更多人為控制。長久以來,人們已經習慣了太陽作為唯一光源照亮大自然,明暗區別全在物體反射陽光的多寡。因而即使在室內使用多只閃光燈拍照片,為了讓照片顯得自然,不少攝影師也會去模擬單一光源照明,高光和陰影的形成全因反射光量不同。所以,當我們能在照片上看到四面八方都有光線照射被攝對象時,一般會想到拍攝者用了人造光源,甚至能推測出攝影師用了多少光源。而觀看光繪作品時,雖然人造光源連續從不同方向、以不同角度照亮被攝對象不同部分,但我們卻感覺并不像有外部光源照射,被攝對象看上去似乎是自己在發光。

澳大利亞藝術家彼得·索內斯(Peter Solness)進行攝影創作已有20余年。他利用光繪的方式創造了豐富多彩的攝影作品,這些作品不僅只為了追求視覺效果,還顯示出他對攝影的探索,以及專注、多思的創作風格。多年來,他的做法不僅形成了鮮明的個人風格,也發展了光繪創作的方法和技巧。近年來,彼得·索內斯的角色也有一些轉變,他不僅僅自己創作光繪作品,還通過實踐鼓勵更多藝術家探索光影藝術。

在澳大利亞,彼得·索內斯舉辦過多次展覽,其作品也被許多私人和公共機構收藏,包括澳大利亞國家圖書館(National Library of Australia),新南威爾士州圖書館(State Library of New South Wales),悉尼博物館(Museum of Sydney),澳大利亞麥考瑞大學美術館(Macquarie University Gallery)和巴拉瑞特美術館(Ballarat Fine Art Gallery)等。2010年和2014年,他的光繪作品兩次被澳大利亞新南威爾士州州政府授予“外光派攝影獎”(Plein Air Photographic Prize,外光派是印象派早期名稱,因為早期印象派追求光的效果,把畫架從室內搬到戶外,在野外作畫,因此又稱為外光派)。

(阿拉斯戴爾·福斯特是策展人、作家和墨爾本皇家理工大學兼職教授,現居于悉尼,工作范圍遍及全球各地,你可以在www.culturaldevetopmentconsulting.com上了解更多。)

與彼得·索內斯(PeterS0lness)對談

你的攝影生涯是怎樣開始的?

彼得·索內斯:我16歲開始拍照,之后到世界各地拍攝紀實攝影作品。在25年中,我為許多雜志和報社工作,并以西伯利亞大鐵路(Trans-Siberian Railway)的不同風景、中國軍隊以及澳大利亞最古老的樹為主題,出版了一些攝影書。

1995年,當我拍攝《樹的故事》(Tree Stories)(圖02)這個系列時,我開始探索光繪在攝影中的可能。摒除日光照射出的雜亂細節,我覺得作品更美,這是在普通光照下拍攝所達不到的效果。最初,我用膠片相機拍攝,因此整個光繪過程非常復雜而緩慢。直到2000年左右,高分辨率數碼相機出現,我才真正投入光繪創作。

數碼相機對你的拍攝有什么影響?

彼得·索內斯:與膠片相機不同,數碼相機可供攝影師在拍攝后第一時間查看照片。當我立刻在相機上看到拍攝的照片,信心會倍加,并及時彌補拍攝的不足。由于數碼相機的感光度調整范圍大,所以我能夠使用小型手電筒作為光源,而手電筒的光線會讓畫面有更多細節。我明白光繪的基本原理,因此很快能夠熟練操作。

你是怎么操作的,為什么你認為它像繪畫?

彼得·索內斯:當時,我不敢稱自己是一位“光影畫家”,也沒有真正考慮過這個術語。我只是喜歡在夜晚用燈光描繪圖案。但隨著時間的推移,我意識到“光繪”是對我所做的事的最好定義。在各種各樣的光源中我選擇了手電筒,就像畫家選擇顏料刷一樣。

這種攝影方式在哪些方面吸引了你?

彼得·索內斯:我的靈感來自夜晚天空這塊黑色的“畫布”,我用相機記錄著手電筒描繪出的一幅幅圖案。作為一位攝影師,這是我進行攝影創作的一次重要轉變,也是重塑自我的過程。毫不夸張地說,我開始從不同角度看待這個世界,并回想著它的樣子。

我最初是被你拍攝的自然風景所吸引,這個系列是怎么開始拍攝的?

彼得·索內斯:1980年代早期,我開始迷戀澳大利亞叢生的灌木。22歲時,我開始了一次為期兩年的摩托車騎行之旅。旅途中,我常常在一些令人留戀的風景中露營。2009年,我開始在悉尼拍攝自然風景。盡管我們生活在現代都市,但依然可以去發現最美好的風景。

值得一提的是,你將光繪技術應用在拍攝植物的實踐中。比如你拍攝了特洛皮花(waratah flower,一種澳洲落葉灌木——編者注)和靠著砂巖墻生長的無花果樹。

彼得·索內斯:特洛皮在南方生長得特別茂盛(圖03)。但它對拍攝光線要求非常高,光線過強或過弱都拍不出好效果。拍攝時,我使用一個小手指大小的手電筒照亮它,在特洛皮花頭狀花序上聚焦光束并造型。

我想照亮生長在海灘上(圖01)的無花果樹,使它看起來是轉動的。經過多次嘗試,我認為使用手電筒燈光拍攝物體表面要比其他光源更具優勢。有的樹和巖石使用光繪方式拍攝效果特別好,而潮濕和光滑的物體表面反而拍不出好效果。因此,生長在砂巖墻邊的無花果樹根是較好的拍攝對象。endprint

這些植物是澳大利亞自然遺產的一部分,讓當年的歐洲探險者非常驚奇。同時,我知道你也在拍攝澳大利亞的本土文化。(圖04~05)

彼得·索內斯:《追溯》(Traces)系列拍攝了澳洲原住民的巖石雕刻,這是在離悉尼市中心50公里處發現的。那里曾經生活著不同的土著部落,包括Dharawal和Gadigal(指澳大利亞兩個傳統的土著部落)。他們將魚、動物和精神圖騰雕刻在軟砂巖上。在白天,拍攝這些圖案幾乎是不可能的,因為經過風吹日曬,肉眼已經很難看到了。

夜晚,我使用高度聚光的手電筒描繪這些雕刻品的輪廓,形成一種新的視覺體驗,來展示這些如今已衰落的文化。

你最近的作品《黑鴨夢》(Black Duck Dreaming)也是這樣創作的?(圖04)

彼得·索內斯:這個雕刻作品是原著居民藝術網站的專家Les Bursill介紹給我的,并未廣傳于眾。為了記錄古巖石符號,我用小手電筒照亮巖石輪廓,長時間曝光拍攝。事實上,拍攝光繪作品,需要反復嘗試。幸運的是,最終的效果令人興奮。

在探索19世紀澳大利亞殖民者的歷史時,你也采用了光繪的創作手法。講講你在新南威爾士州西部金礦開采小鎮拍攝的作品吧。(圖06-07)

彼得·索內斯:作為一名Hill End小鎮的訪客,你肯定會感慨那里今非昔比。在1970年代,Hill End曾有8000名居民,而現在僅有150人。

幸運的是,小鎮保留著許多珍貴遺產,包括3500張玻璃板底片(目前保存在國家圖書館)。伯恩哈特·霍爾特曼(Bernhardt Holtermann,1838~1885)是一位淘金者,他在這里發現了世界上最大的珊瑚礁黃金樣本,因此他一夜暴富,并委托攝影家亨利·博福伊·墨林(Henry BeaufoyMerlin,1830~1873)和查爾斯·貝利斯(Charles Bayliss,1850~1897)拍攝當地的風景和居民。我使用光繪的方式,將早已去世居民的照片投射在幸存的建筑上,這樣,人們可以看到Hill End過去的“人像”。

你有時甚至放棄有形的被攝對象,而只利用光線來創建畫面。

彼得·索內斯:是的,我稱其為“光涂鴉”(light graffiti),即為光本身創造形狀和紋理。拍攝《水景#2》(Waterscape #2)這幅作品時,我很好奇是否能用光直接模擬水的狀態。作品是我在參觀悉尼世紀公園(Centennial Park in Sydney)的舊水庫時拍攝的(圖08),因此,我使用電致發光線(即包裹在磷光體上的銅絲,磷光體指產生冷發光現象的物質——編者注)來布置場景。我想象中的畫面是水沿著臺階奔涌而來,拍出的效果令人驚訝,整個畫面就像水在流動。后來,我將這種想法實踐于更多抽象的物體上,比如在生銹的鐵橋架上拍出了水流直下的視覺效果。(圖09)

我了解到,你還和很多人一起創作光涂鴉作品。(圖10~11)

彼得·索內斯:是的,當燈光在黑暗中旋轉,整個現場氣氛都會被調動起來。

2015年是“國際光年”(International Year of Light),我受邀舉辦一個大規模的慶祝活動。根據經驗,我知道怎么做才能吸引人們加入到創造光涂鴉作品的行列。但我沒有預料的是人們的創作激情如此旺盛。也是從那個時候開始,我進入了公共藝術領域。在群體創作中,我的身份也發生了轉變,我不再只是一名創作作品的藝術家。

你的一些作品比較關注社會問題。你在拍攝悉尼維拉伍德東住宅區(Villawood East Housing Estate)的人物肖像時表達方式很獨特。是什么吸引你關注這個公共社區的?(圖12~13)

彼得·索內斯:我想改變人們對烏拉尼亞街(Urana Street)和維拉伍德莊園(Villawood Estate)地區居民的刻板印象。我使用光繪拍攝方式,嘗試拍出不同的感覺,使他們重新認識自己。這次活動以工作坊的方式開展,后來,我們還在當地一家商店舉辦了一個低調的展覽。我希望整個活動以社區為基礎,拉近普通人和藝術的距離。

活動效果怎么樣?

彼得·索內斯:活動不僅使被拍攝者們增加了自信,還吸引了當地主流媒體的關注,刊登在當地報紙的頭版頭條。因此,這些人開始以一種新的方式看待自己,更重要的是,更多其他社區的人們開始重新看待低收入區的居民,而以前,他們對這些居民的態度也許只有忽略和否定。

你在最近的系列作品《畫面》(Tableau)中,嘗試用光影涂鴉的方式探索拍攝人像。這個系列是怎么開始的?

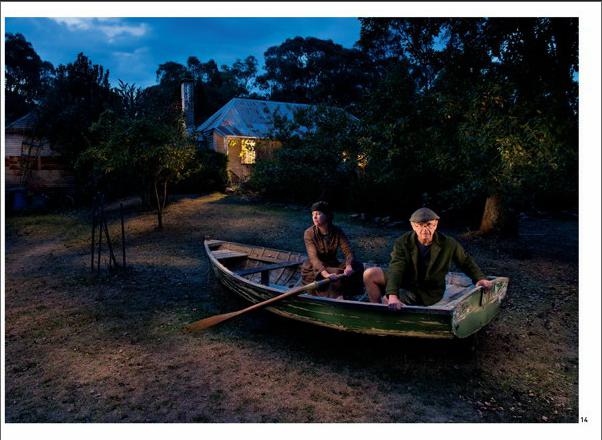

彼得·索內斯:近年來,我一直嘗試通過光繪來拍人像。2016年,這個想法在我為Hill End地區居民的拍攝過程中實現了。在建于19世紀的淘金小屋后院,我與藝術家比爾·莫斯利(Bill Moseley)和吉納維芙·卡羅爾(Genevieve Carroll)看到一艘躺在草地上小船,而比爾從事藝術工作之前,他是悉尼港的一名船只修復員。這是一個充滿詩意的場景,加之他們自身對美的理解,讓這幅作品顯得完美無瑕(圖14)

通過這次拍攝,我發現與具有創造性思維的人合作特別有默契,他們不僅懂得視覺文化,也能充分理解光繪,明白創作過程需要很多時間。《畫面》系列中每張圖片的主人公都是一對夫婦,他們都是富有創造力的藝術家。

這些肖像照片的確給人一種繪畫的感覺。(圖15~17)

彼得·索內斯:其實,我并沒有打算創建“場景”,之所以出現這樣的效果是因為光繪受到技術制約。這意味著我要讓被拍攝者在黑暗中擺姿勢,并盡可能讓他們在長時間曝光中保持同一姿勢。但這些圖片確實使我想起了17世紀的歐洲繪畫,創造出了明暗對比的光影氛圍。

這些照片看上去拍攝距離很近。

彼得·索內斯:我必須在圖片中與我的拍攝對象保持較近距離。這樣,我可以用手電筒照亮他們。我一直在移動,并且保證不能照亮我自己,因為我必須是隱形的。

多年來,在拍攝光繪作品過程中,你學到了什么?

彼得·索內斯:光影是短暫的,為了拍出好作品,有時過程非常艱難。我不喜歡在任何事都被約束的工作室里工作。

因為使用光繪這種創作方式,讓我不再是一個背著相機“尋找”好照片的人。我可以發揮想象,做我想做的事。endprint