蒲縣文化中心建筑設計

姚 明 悅

(山西省建筑科學研究院,山西 太原 030001)

蒲縣文化中心建筑設計

姚 明 悅

(山西省建筑科學研究院,山西 太原 030001)

建筑師以一種全新的設計方式詮釋建筑、環境與文化之間的關系,以樸實的建筑材料、簡潔的建筑語言、獨特的空間形式、優美的結構造型創造出小規模、大體量、充滿著藝術氣息、融合了環境特點的全新文化建筑,建筑師在設計中通過追求細節,在功能、造型、環境上追求低調、持久的美,打造出舒適的生活環境、理想的建筑空間。

環境,建筑設計,文化中心

蒲縣文化中心位于臨汾市蒲縣蒲伊廣場東南側,背靠翠屏山,面向昕水河,北臨西大街,作為蒲縣南大門的標志性建筑,文化中心的建設對提高縣城品位,完善縣城功能,加快文化產業發展,豐富人民群眾生活,構建和諧家園起到了“旗艦”作用。整個縣城呈東高西低,縣境似海棠葉狀。境內南北山環,東西川繞,七垣展布,八河縱橫,溝壑交錯。“姑射山環其東,昕水河貫其中”,在這種自然環境的營造下,建筑師心中理想的文化建筑意境應如飛葉翩翩、似森林搖曳、若鳥語歡唱;建筑營造的空間與環境契合,處處散發著自然的氣息,處處洋溢著人文的悠遠、感受城市的脈動。

1 總體布局及平面功能

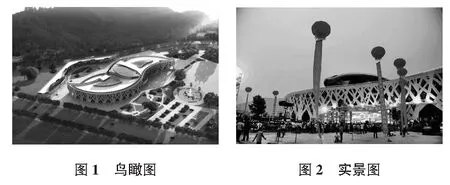

蒲縣文化中心集全縣的會議中心、文化展覽中心、圖書閱覽中心、文體活動中心、文藝演出中心、健身活動中心于一體,是一個“功能齊全、設備完善、理念創新、獨具特色”的綜合性建筑。項目始建于2008年,總占地40余畝,地下1層,地上3層(局部2層),建筑面積19 800 m2,建筑總高度17.80 m,總投資1.18億元。建筑以山形為依托,呈拉長疊合的太極圖(見圖1),建筑物南北級總長約185 m,東西寬約60 m,太極中心為1 200座劇院,入口空間呈放射狀面向蒲伊廣場,既是中心劇院的主出入口,又是室外廣場的一個開放性舞臺(見圖2);兩級分別是老年活動中心和青少年活動中心,由于功能的不同,分為動靜兩級,動區設有400余座位的多功能報告廳及健身器械、棋牌、琴藝、羽毛球館等功能,靜區則為圖書閱覽、書法書畫等功能區,動靜兩區分別設有梭形的中庭,兩者通過極心建筑有機的串聯起來,做到了主次分明、動靜分離、交通順暢,取得了較好的效果。

2 空間形態與造型設計

蒲縣文化中心建筑體型宛若伏龍蜿蜒盤旋,山形、地貌、建筑形態相互聯系,自然隨意。主體外觀由39棵外形酷似大樹的鋼筋混凝土結構巧妙纏繞成“森林”(見圖3),整個建筑又似連綿山脈,高低起伏,又如生長在山丘的樹林,枝繁葉茂,綠樹綠形還有那林中筑建的鳥巢狀小品更是展現和寓意著綠色蒲縣、生態蒲縣。半鏤空的建筑表皮使建筑空間幾乎沒有接縫,局部的露空觀景平臺與翠屏山頂遙相相望,梭形的門球活動場與頂層的觀光平臺錯落而設,起伏的表皮造型使建筑更具動感。從室內看室外猶如穿過樹林看到大山、看到昕水河、看到周圍游動的人群、廣場和道路,室外看室內則宛如林中棲所,整個建筑仿佛環抱在一片森林之中。在這里,人與建筑、建筑與環境、天人合一,和諧共存。

文化中心劇場曲面屋頂似“水滴”似“帆船”似“樹葉”,寓意著蒲縣經濟社會各項事業一帆風順、蒸蒸日上。葉狀外殼波浪起伏,巧妙地與建筑物劇場的高低空間結合,跌落其側的多功能廳似落葉掩映其間,有機地將建筑物各功能相聯系。

在這里,文化中心成為自然的一部分,成為融入環境的根,展現縣城的魂,真正展示了建筑設計理念“生命之樹常青、文化之舟永航”。

3 結構設計特點

文化中心平面整體宛如一葉歷史長河的小舟,泊靠在昕水河畔,圍繞建筑外側附著一層樹形枝杈狀“造型樹”表皮結構系統。根據建筑要求的外觀質感和效果要求,最終確定“造型樹”采用鋼筋混凝土結構,設計時,為盡量減少“造型樹”對主體結構的影響,兩部分之間盡量在屋頂通過梁板連接,樓層處隔柱網設置鋼管支撐,既使建筑輕巧,視野開闊,又保證“造型樹”平面外的穩定性。此外,由于“造型樹”整個結構超長,在結構設計中盡量沿著樹的枝葉部分設置伸縮縫,既不破壞建筑的美觀,又滿足了結構要求,縫間距控制在50 m左右。整個工程的實施,“造型樹”部分如何施工成為設計階段反復考慮的重點及難點。通過建筑師和結構師的密切配合,詳細策劃,終于使建筑以結構合理、造型自然、便于施工、經濟合理的展示于眾。

4 結語

在建筑設計中,如何做好環境與建筑的對話,自然與和諧的共生,是作為設計師追求的終極目標。無數建筑大師正是很好地運用了尊重自然的設計理念,貝聿銘的香山飯店,F.L.賴特的流水別墅、王澍的中央美院象山校區,均以不同的建筑方式,或建筑形態、或建筑材料,或對空間需求的考量,以及對場地的不同認識,大師們對建筑物本身的設計和對他們的周圍環境打造,都很好地利用了環境,打造出美的空間意境,在蒲縣文化宮的設計中,設計師也在努力沿著這個方向打造這種意境,讓人們通過建筑細節、環境背景、步移景異的空間感受文化中心的建筑意境,讓人從內到外的游走在動靜空間中,感受建筑的奔放,感受建筑的深沉。

[1] 范源源,崔春剛,魯義濤.環境和建筑的和諧對話——基希納美術館分析[J].建筑與環境,2012(2):33-34.

[2] 劉霄峰,程玉申.建筑與環境的對話[J].建筑評論,2004(2):77-78.

ThearchitecturaldesignofPucountyculturecentre

YaoMingyue

(ShanxiAcademyofBuildingResearch,Taiyuan030001,China)

The relationship of architecture, environment and culture have been interpreted by the architect in the completely new method of design. By using artless architectural material, simple architectural language and graceful structural model, the grand new cultural architecture has been created which have small scale, big mass, full of art skill as well as the fusion of environment features. By pursuing details in design, low-pitched and sustainable beauty in aspects such as function, modeling, and environment, the architect build a comfortable living environment and ideal architectural space.

environment, architecture design, cultural center

TU242.4

:A

1009-6825(2017)24-0003-02

2017-06-11

姚明悅(1970- ),女,高級工程師