荀子引《詩》略考

郭娜

荀子學識淵博,是先秦時期繼孔子、孟子之后最具有影響力的儒學大師。本文分析了荀子引用《詩》的特點以及其引用的文學價值。荀子多引用《詩》來比喻、來闡述事理,征引《詩》中句子作為修辭材料來運用。荀子引用《詩》多從文學的角度出發,他是第一個從文學的角度審視《詩》的儒家學者。在先秦諸子百家引用《詩》的作品中,其引用的內容具有很大的歷史價值。

一、荀子

荀子(約公元前325年—公元前238年),名況,字卿,時人尊稱荀卿,漢代避宣帝諱而改稱孫卿,戰國末期趙國人,先秦著名思想家。荀子早年游學于齊,學問博大,曾三次擔任齊國稷下學宮的祭酒(學宮之長)。約公元前264年,應秦昭襄王聘,西游入秦。后來,荀子受楚國春申君之用,被任命為蘭陵(今山東蘭陵縣)令,晚年從事教學和著書。

他不僅繼承了儒家以禮義治國的思想,還兼采道、名、法、墨諸家學說,故在儒學中自成一派。在人性問題,荀子主張性惡論,人性善是教化的結果。在天道觀方面,他提出“制天命而用之”的人定勝天思想。荀子對禮很重視,宣揚儒家的王道思想,認為“水能載舟,亦能覆舟”。

荀子的學說并不局限于儒家的思想條框,他博采眾長,建立了具有富有特色的思想體系,也發展了儒家思想,其思想都滲透在自己的文章中。他經常使用比喻與排比,說理透徹,條理清晰,雖然語言淳樸,卻氣勢磅礴,均為先秦散文中的佳作。現存的《荀子》共計32篇,大部分為荀子所著,這些著作涉及哲學、邏輯、政治、道德等諸多領域的內容。

二、《詩》

《詩》又稱《詩經》,是我國古代詩歌的開端,是中國最早的一部詩歌總集,收錄了西周初年至春秋中葉(公元前11世紀至公元前6世紀)的詩歌,現存305篇,故《詩》又稱《詩三百》。《詩》中絕大多數收集于民間,是當時黃河中下游及江漢流域的民間歌謠,描繪了西周初年至春秋中葉人們的現實生活,廣為流傳。由于語言多通俗易懂,從一定層次來說,《詩》屬于通俗文學領域。

《詩》共分風(160篇)、雅(105篇)、頌(40篇)三大部分。它們都得名于音樂。《詩》按照曲調分為風、雅、頌。風是各地不同的音樂風格,有15個地區之多,以民歌為主。雅分為大雅和小雅,大雅是周王室使用的音樂,是“正樂”。小雅則是貴族使用的音樂。頌是專門用于貴族在家廟中祭祀鬼神、贊美智者功德的樂曲。孔子曾將《詩經》的宗旨概括為“無邪”,并教育弟子讀《詩》并將其作為立言、立行的標準。先秦諸子中,引用《詩》者頗多,孟子、荀子、墨子、莊子、韓非子等人在說理論證時,多引述《詩》中的句子以增強說服力。至漢武帝時,《詩》被儒家奉為經典,始稱《詩經》,并沿用至今。《詩》內容豐富,反映了勞動與愛情、戰爭與徭役、壓迫與反抗、風俗與婚姻、祭祖與宴會,甚至天象、地貌、動物、植物等方方面面,是周代社會生活的一面鏡子。

三、荀子引《詩》的文學價值

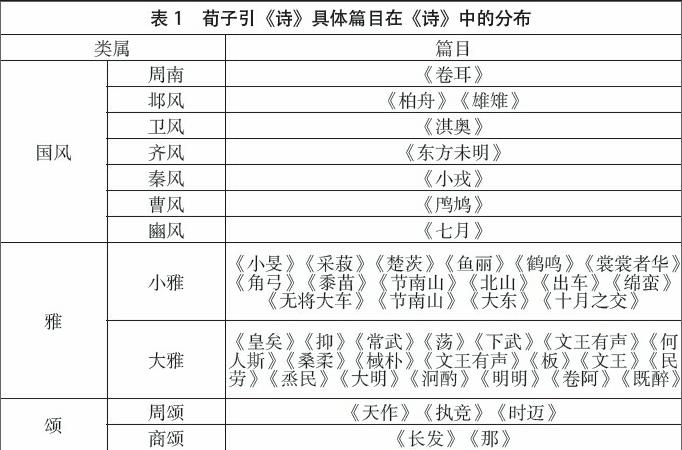

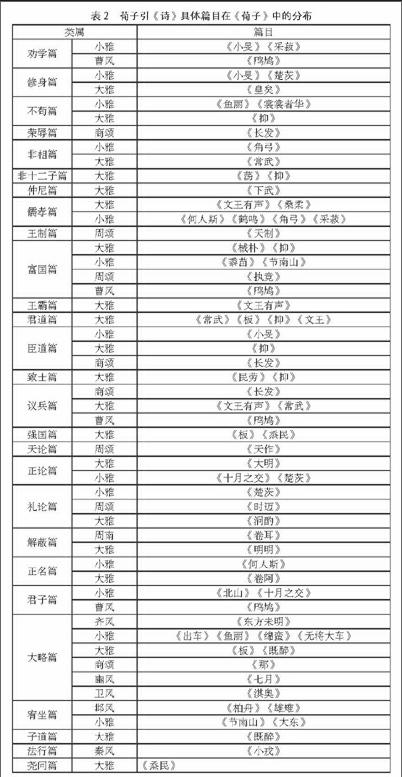

筆者對《荀子》進行梳理后,總結出《荀子》引用《詩》共計77次(見表1、表2)。其中,國風共引用了10處,分別是曹風篇4處,周南篇1處,齊風篇1處,衛風篇1處,邶風篇1處,豳風篇1處,秦風篇1處。雅共引用53次,其中,大雅共引用28次,小雅共引用25次。頌共引用7次,其中商頌共引用3次,周頌引用4次。另外,文中7處引用屬于逸詩(逸詩是指不見于現行《詩》版本里的詩句),其引詩居先秦諸子之冠。

通過上述總結,人們可以清晰地發現,現存的32篇荀子哲理散文中,除了《哀公》《樂論》《性惡》少數的篇目沒有引用《詩》以外,每篇都曾引用《詩》中的句子,而且引用的數量也不盡相同,篇目中少則引用了1條,多則引用了3~5條。例如,《大略》共引用了11條,其中有五六條逸詩,這在先秦諸子百家引用《詩》的作品中,是具有很大的歷史價值的。《荀子》引用《詩》的形式較為固定,皆以“詩曰”之后引出《詩》的句子。

孔子、孟子和荀子都是先秦時期著名的儒學大師,《詩》作為儒家的必修課程之一,也是孔子教授弟子的必修課。孔子對于《詩》的態度為:“不學詩,無以言”,其學生深受影響,很大程度上促進了《詩》的傳播與發展,至戰國時期“賦詩言志”已然成了國家使節、文人策士普遍采用的一種言語方式。

孔子曾在《論語·八佾》中贊揚“《關雎》樂而不淫,哀而不傷”,對“鄭衛之聲”雖然也有批評之語,卻沒有將鄭風、衛風之詩刪去,他從衛返魯從事正樂,仍很重視歌樂中的風詩,只是把俗文學、雅文學中的文詞盡量納入抑邪扶正的路子上來。孟子在雅、俗文學關系上說得更為明白。《孟子·梁惠王》將樂分為“世俗之樂”與“先王之樂”,主張“與民同樂”,把俗、雅文學藝術之別與王朝統治是否能夠繼承聯系起來。

孔子生活在春秋末期,非常注重弟子的道德倫理修養,為了達到其所追求的儒家“克己復禮”的崇高理想,多次運用《詩》的教育價值來引導弟子思考學習。孔子也曾在《論語·為政》中說:“《詩》三百,一言以蔽之,思無邪。”這也極大的推動了《詩》的傳播與發展。晚于孔子一百多年的孟子,在社會動蕩、諸侯爭霸的戰國時期,多用《詩》于某個學術觀點的闡發和辯論中。荀子則多引用《詩》來比喻、來闡述事理,征引《詩》中句子當作修辭材料運用。荀子引用《詩》多從文學的角度出發,他是第一個從文學的角度審視《詩》的儒家學者。

四、荀子引用《詩》的特點

荀子引《詩》,在于證禮,推進禮的制度化進程,在其引用的77次中,半數以上與禮有關,荀子把《詩》當作一種驗證禮的標準,在《詩》與禮義之間建立了一種不可分割的聯系。例如:

人無禮則不生,事無禮則不成,國家無禮則不寧。《詩》曰:“禮儀卒度,笑語卒獲。”此之謂也。(《荀子·修身》)

《詩》曰:“左之右之,君子宜之。右之左之,君子有之。”此言君子以義屈信變應故也。(《荀子·不茍》)

這兩句中,前者先議后引的引詩證事,后者是先引后議的引詩論事。這也是荀子引《詩》的兩種基本方式。荀子將引詩作為一種手段,這在一定程度上導致《詩》的禮義化,甚至《詩》逐漸失去了獨立的地位,成為禮的一種附庸。

荀子學識淵博,對《詩》本身的原旨定然是非常了解的,但荀子為了達到以《詩》論禮的目的,賦予了《詩》新的含義,使之能更好地表達荀子的理念,更加符合人倫道德禮儀。

《荀子·樂論》指出,若要移風易俗則需要用禮樂來引導,強調要讓人多聽雅頌之聲。荀子說:“聽其《雅》《頌》之聲,而志意得廣焉,執其干戚,習其俯仰屈伸,而容貌得莊焉,行其綴兆,要其節奏,而行列得正焉,進退得齊焉。”所以,先王制《雅》《頌》以“感動其善心”。雖然荀子更偏愛《雅》《頌》之章,對《鄭風》《衛風》之音有些批評,(即“鄭衛之音,使人心淫”),但這并不推翻荀子重視俗文學的治學態度。

同時,荀子在《荀子》哲理散文中大量引用《詩》的文句,一方面作為自己立論的重要依據,另一方面也學習《詩》民歌的語言形式,進而形成自己的語言風格。荀子的散文句式整齊,擅長運用比喻、排比等修辭手法,這樣的語言風格很大程度上受《詩》中以四言為主的句式及比興手法的影響。秦始皇焚書坑儒之后,《詩》得以復出流傳,也應有荀子對先秦通俗文學資料的有效保存和運用的一份功勞。

五、結語

荀子是先秦時期繼孔子、孟子之后一位具有很大影響力的儒學大師,他不僅將儒家以禮義治國的思想傳承下來,還兼采道、名、法、墨諸家之說,成為一位集大成的思想家。荀子的思想是在孔子儒家思想的基礎上進一步發展形成的,是對孔儒之道改造、升華的產物。孔子的思想由于受到周禮的影響而受到束縛,但是荀子就沒有這個缺陷,所以其學說是個很好的研究范本。

(河北大學政法學院)endprint