關于《論紙張、迪多字體和悲傷》

徐 平

關于《論紙張、迪多字體和悲傷》

徐 平

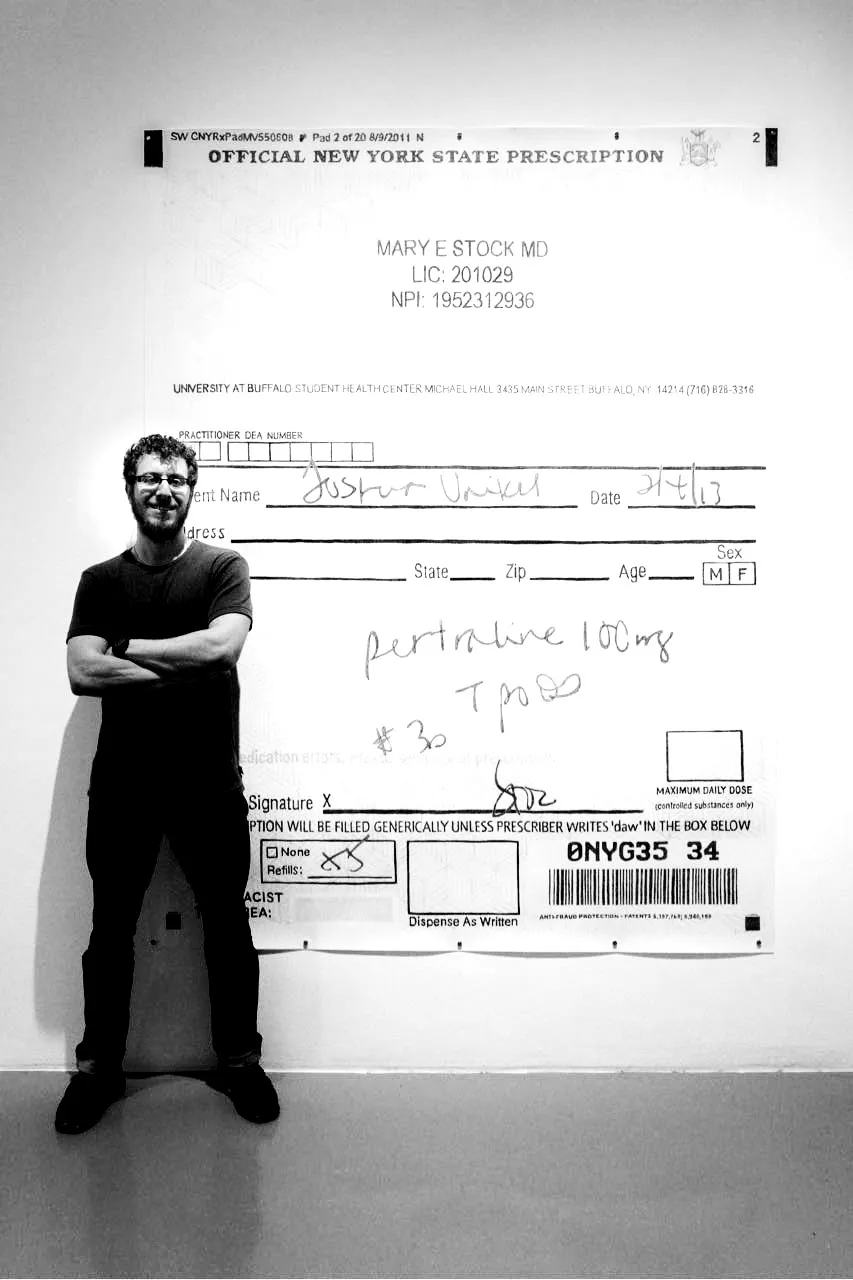

喬舒亞·尤尼科爾(Joshua Unikel)是美國當代散文家兼平面設計師。獲紐約州立大學水牛城分校視覺藝術碩士學位及愛荷華大學非虛構性寫作項目創意寫作碩士學位。目前在休斯頓大學藝術學院教授平面設計,并兼任《塞內加評論》雜志助理編輯。他也是2015年《塞內加評論》特刊《超越體裁》主編之一。其視覺藝術作品曾在底特律當代藝術館、費城設計、及澳大利亞的格里菲斯大學藝術館展出;其文學作品則散見于《西部人文評論》、《三季刊》、《散文評論》、《賦格》、《旁克》、《散文日報》、《拼貼畫家》、及《索諾拉評論》等。今年夏天,由澳大利亞中國當代藝術基金會資助,尤尼科爾得以前往上海等地,與中國及國際藝術界人士交流,并舉辦講座和進行創作。他的個人網站是joshuaunikel.com,載有其多幅(篇)作品。

尤尼科爾的大多數作品都體現出他作為文學家和造型藝術家的兩棲特色,而他的這篇文章,“論紙張、迪多字體、和悲傷,” 則從西方文學的歷史發展和創作現狀闡明了散文與平面設計及書籍出版之間融合的可能性和現實性。對很多熟悉西方文學的讀者來說,將馬拉美的著名的《骰子一擲》(A Roll Of The Dice)稱作散文很可能是一種令人驚訝的說法。但這正是近年來西方文學界愈益強調散文的包容性和融合性的趨勢所在。美國著名散文家和學者約翰·達咖塔(John D’Agata)在其《散文探源》(The Lost Origins of The Essay)一書中就收入了馬拉美的這篇作品(《長江叢刊》今年七月上旬期曾刊登過一篇達咖塔教授關于詩意散文的短文,與尤尼科爾此文頗有相關之處,可以參看)。而尤尼科爾在本文中走得更遠,將“散文”(essay)一詞用作動詞,以此表達其“嘗試”或“試驗”的含義,即西方現代散文的祖師蒙田(Montaigne)使用的法語“essais”一詞的本義。

在尤尼科爾看來,散文最為突出的特點就在于它為包容和融合所提供的近乎無限的可能性,而現代科技的發展則使得這種可能性比以前更易于成為現實。另一方面,文學界和藝術界打破藩籬、接受異己的態度也使得跨越體裁和媒介的傳統邊界、甚至融合文學藝術的不同種類的努力得到越來越多人的認可和贊賞。在這個意義上,此文也許能給國內的讀者某種啟發或者聯想。而且,作為中國文學的載體,以表意為主的漢字似乎特別適合于文學與造型藝術的結合甚至融合。尤尼科爾今夏的中國之行,也許本身就是朝著這一個方向的一次“嘗試”或“試驗”吧。

喬舒亞·尤尼科爾

喬舒亞·尤尼科爾(作者背后是作者的一副作品—— 一張放大的人開給他本人的處方。藥名是“舍曲林,” 專治抑郁癥)