報人楷模趙超構

嚴建平

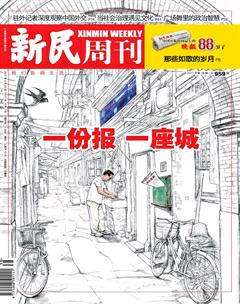

趙老的這一辦報思想,到復刊時,就概括為一句形象的話:飛入尋常百姓家。

中國當代杰出的報人、《新民晚報》老社長趙超構先生辭世已經25年了,但人們仍然懷念著他,已成絕響的“未晚談”更是存活在讀者的心中。

趙超構(1910.5-1992.2),原名景熹,筆名林放,1910年5月4日出生于浙江省文成縣龍川村。青年時期參加過當地愛國學生運動,高中未畢業被迫退學。后考入上海的中國公學大學部政經系。1934年畢業后進入南京《朝報》當編輯,從此開始了他的新聞生涯。趙超構后來回憶道:“《朝報》是一張剛創刊的商業性報紙,工作很緊張,我一個人編國際版,每天還要交一篇評論。夜里7點鐘去上班,做到凌晨3點下班。中午又爬起來寫稿。那時候沒有‘大鍋飯,逼得人要勤快。”他很喜歡韜奮的文章,就學著走韜奮的路子,一日一篇,長此下去,寫作成了他生命的組成部分,一天不寫,就好像日子白過了。

抗日戰爭期間,趙超構積極參加新聞界、文化界救亡運動。1938年在重慶受聘于陳銘德、鄧季惺創辦的《新民報》。從此,他的命運和《新民報》緊緊聯系在一起。

1944年春,趙超構作為《新民報》特派員,參加中外記者訪問團訪問延安,受到毛澤東等中共領導人的接見和款待。他回重慶后,在《新民報》發表長篇通訊《延安一月》,共10余萬言,于次年出版單行本。此書客觀公正地反映了革命根據地的真實情況,得到大后方廣大讀者的好評,周恩來曾不止一次稱贊過《延安一月》,把它比作斯諾的《西行漫記》。毛澤東說:“我看過《延安一月》,能在重慶這個地方發表這樣的文章,作者的膽識是可貴的。”趙超構從此成為毛澤東的一位黨外朋友。

抗戰勝利后,《新民報》獲得較大發展,設有上海、南京、北平、重慶、成都5個分社8張日晚報。趙超構先后被聘為副總主筆、總主筆,并和鄧季惺一起到上海,主持于1946年創刊的上海《新民報》(晚刊)工作,兼任總編輯。這注定了他和上海結下不解之緣。

余生也晚,我首次見到趙老(當時老新民報人都叫他“老將”,我是孫輩,自然要用尊稱),是在1981年6月。我經過考試進入《新民晚報》,參加復刊籌備工作,從而親身感受到他心系尋常百姓家的崇高境界。

記得復刊前夕趙老給報社全體人員作報告,闡述“我們應當怎樣辦晚報”。那天我負責記錄,所以早早地到了會場,挑了靠前的座位。趙老那天的情緒很高,講話深入淺出,談笑風生,親切感人。其中給我印象最深的,是關于晚報辦給誰看的那段話。他說:“晚報決不是專辦給領導同志看的,也不是專辦給某些方面的專業干部看的,而是辦給廣大的群眾看的,是辦給千家萬戶看的。”趙老的這一辦報思想,到復刊時,就概括為一句形象的話:飛入尋常百姓家。

在1982年元旦晚報復刊的那天,趙老發了平生難得的一次火,原因也和“百姓”二字有關。在復刊號上,趙老親自執筆,寫了《復刊的話》,在文中提出了《新民晚報》的宗旨“要做穿梭飛行尋常百姓家的燕子”,將努力做到這樣的報風“千言只作卑之論,力戒浮夸,少說大話,實事求是,不唱高調,發表一些常識的、切實的、平凡的報道和論說”。它將“為百姓分憂,與百姓同樂,跟千家萬戶同結善緣”。在即將付印時,副總編輯張林嵐覺得前后兩個“百姓”有重復的感覺,便改為“為國家分憂,與百姓同樂”。誰知趙老參加完市里活動后回到報社,看到已經印出來的報紙,發火了,嚴厲地責問:“這兩個字是誰改的,你有什么權力亂改我的稿子?”與趙老共事幾十年的張林嵐,還從未見他發過這么大的火。但他不得不承認趙老的發火是有道理的。“為百姓分憂,與百姓同樂”,處處與平民,亦即與“尋常百姓”站在一起,為他們說話;民憂亦憂,民喜亦喜,正是趙老平民思想的表現,兩個“百姓”重疊,恰恰是加重了語氣。

就在復刊那一天趙老署名林放的“未晚談”也和讀者重新見面了。思想的解放,深刻的反思,為民分憂,與民同樂,使得他的雜文在生命的最后10年攀登到了前所未有的一個高峰,“林放文章老更成”,在讀者中好評如潮,雅俗共賞,婦孺皆知。趙老的“未晚談”,接觸的社會生活面很廣,國內的、國際的、黨內的、百姓的、知識分子的。他列舉的社會現象,老百姓都是真切感受到的,但經過趙老的評說,會有一種頓悟的感覺,眼界大開,豁然開朗。“未晚談”的頭花,起先是一只貓頭鷹,后來是牛,這是趙老最喜歡的兩種動物,其寓意不言自明。漫畫家丁聰曾這樣說:“他的形象跟‘未晚談那個標志(頭花)太一致了。他以牛為標志,本身的的確確是條牛。平常不多說,要說話就表里一致,心口如一,決不花言巧語,不嘩眾取寵,也不搶鏡頭。他的‘未晚談談得多好啊!都是在跟讀者平等地談話。”

趙老重視讀者的意見,主張“報上要多一點讀者的聲音”。他說的“讀者的聲音”,是指讀者的批評或商榷意見。

1982年3月5日,趙老在“未晚談”專欄寫了篇《武戲不妨文唱》,對電視連續劇《武松》中一些打斗叫喊提出異議。文章發表后,讀者反響強烈,有贊同的,也有不少反對的。趙老拿來一封反對他觀點的讀者來信,要“夜光杯”刊登一下。他還要求我們把有代表性的反對意見挑出來,編成一組發表。我們遵囑選了5篇文章,如《武戲何妨武唱》《“叫”也是一種流派》等,并用“與林放同志商榷”作主標題。這組文章刊出后,讀者都敬佩趙老的氣度,趙老自己也非常滿意。后來“夜光杯”辟設了一個“讀者·作者·編者”專欄,主要用來刊登讀者對報上文章所提出的不同意見。

趙老在近60年的新聞生涯里,撰寫膾炙人口、振聾發聵的小言論、雜文難以計數,直到以八十又三的高齡,在新聞崗位上倒下。“手不停椽至去時”。他是中國報人的楷模。endprint