我們應當怎樣辦晚報

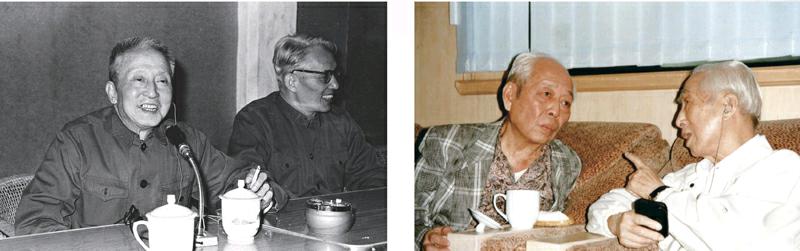

趙超構

構成我們晚報的內容特點,是消息的及時性、社會性和文娛性。構成我們晚報風格的特點是短些、廣些,深入淺出,圖文并重,平易近人,可讀性強。

對于晚報特點的一些想法

社會主義的報紙都是共產黨統一領導的,有一個共同的方向。堅持四項基本原則,團結一致為“四化”,完成祖國統一大業,這是所有報刊的共同方向。不按照這個共同的方向辦,就不成其為社會主義報紙了。同時各報又必須有一個大體上的分工,各有它自己的特色。沒有分工沒有特色,辦一張報紙就夠了,為什么要辦各種各樣的報呢?那末,新民晚報應該有什么特點?

特點不能由我們辦報的人自己主觀地規定,要根據報紙的客觀規律。第一服從分工,第二要從讀者實際出發,從這兩條規律出發,才能形成自己報紙的內容特點和形式、風格的特點。

晚報內容的特點有兩種:一種是只我一家,別無分出的,這是絕對的特點,或先天性的特點,為其他報紙所不能代替的。第二種特點,是相對的特點,雖然不是我們一家所獨有,但是我們有自己的獨特做法。像中秋月餅一樣,大家都做,但是杏花樓月餅有杏花樓的特點,潮州老婆餅也有它的自己的特點,廣式蘇式,各有所長。

晚報的絕對性特點,毫無疑問,就是一個“晚”字。上海只有這家報紙是下午出版,供晚上閱讀的。

既然是“晚”報,出在日報之后,就要有日報出版以后的當天上午的消息新聞,包括本市和國內外的新消息。所以要把晚報的當天消息搞出特點來。既要新、又要快。我們正在搞四個現代化,不能像桃花源里的人那樣“不知有漢,何論魏晉”。現在社會生活的節奏是非常緊張的,及時地傳播當日新聞,對晚報是生死攸關的特點。沒有這個特點,讀者就要質問我們,你們為什么要辦晚報呢?

只有把當天日報所沒有的、發生在日報出版以后的當天消息及時報道給讀者,這家晚報才有存在的價值。本市消息,國內外消息、文化體育消息都要重視這個由“晚”而來的絕對特點。現在有了廣播,有了電視,晚報如果不能在這方面做出特色,那是站不住腳的,最近華盛頓不是有家老牌子的晚報被迫停刊了嗎?原因之一,據說是競爭不過電視臺,為讀者所棄。

其次,由于晚報是“晚”上的讀物,是業余休息時間閱讀的,這就決定了晚報必須著重文化、娛樂、體育、副刊。這些東西,日報都有一些,但不可能像晚報做得那么突出、經常、天天見面,這也是屬于日、晚報的分工。它們是都有一點,我們則是“大大的有”,敞開供應。天天有兩版副刊,天天有體育專版、有文化生活專版,只要認真辦,辦得適應讀者的接受水平,每天晚上把這些精神食糧送到家家戶戶去,就能養成家家必讀,讀報成癮的“晚報風”。從而完成我們的潛移默化,移風易俗的宣傳任務。

因此可以說,文娛性是晚報的“晚”字派生的特點,一個重要的相對的特點。

另外一個由“晚”字派生的特點,是由于晚報讀者對象的廣泛性決定的,那就是我們早總結過的社會性。

各報按照分工都有自己一定的讀者對象。有的辦給工人看的叫工人日報。有的代表黨委指導干部工作的叫黨的機關報;有的辦給某一方面專業干部看的,如財貿報、文學報、體育報;有的辦給文教界知識分子看的如《文匯報》《光明日報》;有的辦給領導看的如內部參考,將來也可能有婦女報、農民報吧。

只有晚報是說不出具體對象。它不能預想也不能規定以某個階層、某種專業、某種年齡、是領導或是群眾作為晚報特點對象。晚報是辦給廣大的群體看的,是辦給千家萬戶看的;晚報是上海地方報,首先是辦給上海人看的;但如果辦得出色,全國各地的人也一定喜歡看。立足上海,風行全國,我們應該有此志氣。

我們的讀者對象絕大多數是勞動人民,這和解放初是大不相同了。我們的讀者現在有三分之二是年輕人,這也和解放初不同了。讀者中固然也有先進、中間、后進之分,但是我們卻把他們都看作是普通群眾。從工人、干部到知識分子,從小朋友到老爺爺,從領導同志到一般專業干部,他們都是我們的讀者。晚報要包下來。

從讀者的廣泛性著眼,就規定了我們的報道、言論、副刊的題材內容必須具有廣大群眾的共同興趣,即社會性。社會性的范圍就是社會生活的各方面,各種社會問題、消費生活、市場消息,交通秩序、社會治安、清潔衛生,災害事故等等牽涉到千家萬戶的事情。比如小菜場、大餅油條之類,群眾不是經常在議論嗎?晚報要著重在群眾所關心的生活問題上,多多反映、多多報道、多多議論,使我們的報紙具有非常濃厚的生活氣息。

加強社會生活的報道,作為晚報特點來搞,不僅一般群眾要看,領導也要看,干部也要看,因為領導和干部也生活在群眾中間。領導干部需要知道群眾生活里有什么新問題,有什么情緒,有什么議論。晚報是面向基層的,那就得看看晚報才行。這也是我們幫助領導干部做好工作。

再說一遍,我們的報紙決不是專辦給領導同志看的,也不是專辦給某方面的專業干部看的。我們過去做過一些蠢事,把文藝版編成文藝干部看的版面,長篇累牘地討論文學典型問題,弄得誰都不要看。這本是文藝報、文學報等專業報刊的課題,我們的文化版決不搞這一套。你面對干部,就會失去群眾;面向廣大群眾,干部跟著也要看,這也是我們的一點小經驗。

加強報紙的可讀性

從社會性的這個特點出發,就必須緊緊記住我們的報紙是辦給廣大群眾看的,報道和文章,都從廣大讀者實際出發,而不是從我們個人的寫作興趣出發。因此,報道和言論不僅要考慮廣大群眾所共同關心的能夠引起普遍興趣的東西,并且要不斷加強晚報的可讀性。

“可讀性”這名詞是我杜撰的,是否科學,且待研究。這讀者是,閱讀水平有高有低,專業知識各不相同,愛好和趣味也隨年齡而異。比如今天文藝界有許多爭論文章,專業的文藝干部可能讀得下去,對一般中等文化水平的讀者或其他行業的讀者,就不一定合適。那么是不是晚報就回避這些題材呢?那也不是。這些當前生活里的重大問題,我們同樣要報道,也要議論,我們的任務是要讓那些平時并不十分關心這種專業問題的人也能發生興趣、增長常識。要做到這一點,我們就得做一種很艱難的工作。首先要使這類報道和文章,能讓絕大多數一般水平的讀者讀得下去。這個工作就是我們說的“加強可讀性”。endprint

加強可讀性,這可不容易。我們常說“深入淺出”四個字,所以“淺出”,通俗化,當然是可讀性的一個重要方面。把一個艱深的問題,寫得生動有趣,人人都看得懂,這是很大的本領,但不是辦不到的。新聞記者是特殊的行業,需要特殊的技術,特殊技術之一就是“深入淺出”。現在有很多大名鼎鼎的科學家都在寫科普文章,而新聞記者的工作正是在各個領域里做到從普及的基礎上提高讀者知識水平和思想覺悟的工作。因此,就必須練好深入淺出、通俗化、常識化這種宣傳本領。一篇報道,一篇文章,如果要讀者皺著眉頭,硬著頭皮才能讀完,那就失敗了,能讓讀者看得懂而又感興趣、喜歡讀,一口氣讀完了它,這才算合格。只能寫深入深出文章的朋友,可能成為哲學家、科學家、文藝理論家,卻不配當新聞記者。而那些淺入深出的文章其實是因為沒有貨色,只能故作艱深,嚇唬一些天真的讀者,我們千萬不要去學。我對新聞寫作改過一副對聯,叫做“平生不寫皺眉話,世上應無切齒人”,不寫那種令人皺眉的艱深文章,對于讀者是功德無量的事,對于新參加工作的青年同志,我想推薦韜奮的文章。韜奮是杰出的新聞記者,他的《小言論》,他的《萍蹤寄語》,常識豐富,文筆通俗,達到了深入淺出的高水平,值得我們學習。

加強可讀性還必須剎長風,去沉悶。現在日報都在號召剎長風,晚報是夜間讀物,誰能耐心在一天緊張勞動之余,還來讀你的長篇大論呢?晚報的文字比日報還要簡潔精練一些才行。假定日報以千字為短,晚報就得打個對折,只能以五百字為短的標準,千字算是中篇、一千五百字在晚報該長篇大論了。文章短了可以容納更多的新聞,可以刊登更多的照片漫畫。文短,新聞多,圖片多,做到圖文并茂,才能引起入勝,雅俗共賞。剎長風得好處是去掉版面上的沉悶空氣。一個版面只登兩三篇長文,首先就覺得單調、呆板。短了,大中小結合,內容也就多樣。有動有靜,互相調劑,多樣而統一,才能一掃沉悶空氣。1950年胡喬木同志在北京新聞界講話,就說到這個問題,他提出副刊是可以有的,但不要拿副刊來跟讀者妥協,好像說,一二三版是沉悶的,只好來一版副刊讓讀者調劑一下,妥協一下。喬木同志是說這個做法不對,應當是一版、二版、三版、四版都不沉悶,都是生動活潑,晚報必須力求版版都能引人入勝,篇篇文字搞都讓人讀得下去。有些新聞,本身就是刻板的,例如會議新聞、綜合報道,我們也該想些辦法,把它寫活,起死回生,把死新聞寫活。現在新華社、人民日報和上海的兄弟報紙都有不少創新寫活的好經驗,我們要認真學習。習仲勛同志提出新聞要“活”,大概也是去長風、去呆板,去單調,去沉悶的意思吧。

加強可讀性,還要做到廣些再廣些,晚報是社會性的報紙,文娛性的報紙,以社會生活、文化、體育為重點,這是一面。但是題材卻要廣泛。動態的新聞消息是重點,靜態的有關新聞的背景資料和知識性小品也決不可缺少。我們面對的讀者有共同的興趣,我們要重視;也各有特殊的愛好,我們也要照顧。這樣一張晚報送到家庭里,老老少少、男男女女,小學程度或教授水平的,都各取所需,各有所得。當然,廣些再廣些也得有幾條具體做法,這包括題內容要多樣,采訪角度要新鮮,編排搭配要重點出而又多方照顧。過去我們也積累了一些經驗,值得拿出來重新研究。

《人民日報》談文風問題,把套話也列進假、大、空、長之列。套話,其實就是空話和廢話的變種,多數是屬陳腔濫調的,的確是讀者所厭惡的。報紙所以出現某些套話,主要是辦報的人不深入實際,對采訪或評論的對象缺乏調查研究,因此沒法寫得具體生動,只能以現成的套話來交代。現在《人民日報》提出這個去套話的問題了,這對于加強報紙的可讀性是很有意義的。

把以上所說的晚報特點總結起來,是不是可以這樣概括:構成我們晚報的內容特點,是消息的及時性、社會性和文娛性。構成我們晚報風格的特點是短些、廣些,深入淺出,圖文并重,平易近人,可讀性強。根據這些特點,我們要揚長避短,在某些方面以一當十,量力而行。在某些方面要以十當一,大力來搞。我們辦的是社會主義報紙,我們是建設社會主義精神文明的輕騎隊。報紙是小型的,通俗的,辦報的態度是嚴肅的。每字每句都要考慮社會效果。幫助廣大群眾、千家萬戶的燈下良友,讓廣大讀者感到每天晚上閱讀《新民晚報》是一件愉快的文化享受,而不是什么精神負擔。正如過去流傳在上海的街道里弄的兒歌所唱的那樣:“新民晚報,夜飯吃飽,讀了睡覺,明天起早。”這兒歌唱得多好啊!看晚報如同吃夜飯一樣重要。看完晚報,愉快地睡覺,第二天精神百倍興致勃勃地起早工作,這正是晚報的社會效果啊。

(節選自《我們應當怎樣辦晚報》)endprint