“三大節”點亮閔行 一人心中一座“群星獎”

孔冰欣

構建現代公共文化服務體系,滿足多元主體的文化生活需求,提升人民群眾的參與度與獲得感,除了打造空間,還要搭建各種公共文化活動的平臺。

閔行區按照“整合資源、提升平臺;踐行政府、社會和市場多元參與,做優做實文化品牌活動”的工作要求,以上海合唱節、浦江滬劇節、市民文化廣場系列活動等三大活動為重點、亮點,升級平臺服務大眾,努力打造地區特色鮮明、市民感受度高、社會參與廣泛的三張“文化精品名片”。

合唱、滬劇、廣場舞,受眾基礎雖然龐大,但是年齡結構老化的情況也比較明顯。倘若一直沿襲舊往策劃的一些活動樣式,也漸漸難以滿足大家日新月異的“高標準、嚴要求”。對于主辦方、組織者來說,一方面,年年重復單調的比賽、展演,時間一長,老百姓肯定“食之無味”;另一方面,能夠突出重圍、進入區級層面決賽的,往往總是那幾十支隊伍,張張熟面孔,老伙伴們比來比去,很容易讓人聯想到那個經典的冷笑話——How are you?(怎么是你?)How old are you?!(怎么老是你?!)

轉型,要轉型!否則的話,活動會走進死胡同。圍繞這個關鍵詞,閔行區的群文工作者們斗志昂揚,靠著一股子積極主動的創新勁頭,在近幾年里呈上了一份非常出色的成績單。

合唱節:從“包打天下”到“動員社會”

閔行區群藝館館長、合唱節負責人傅晏告訴記者,最早搞合唱節,政府一片赤誠熱心腸,花了很多錢,請來很多高水準的團隊、甚至包括優秀的外國友人來演出,結果現場是精彩,氣氛是鬧猛,但“閔行人”似乎看過就看過了,缺乏“感同身受、躬逢其盛”的親和度。

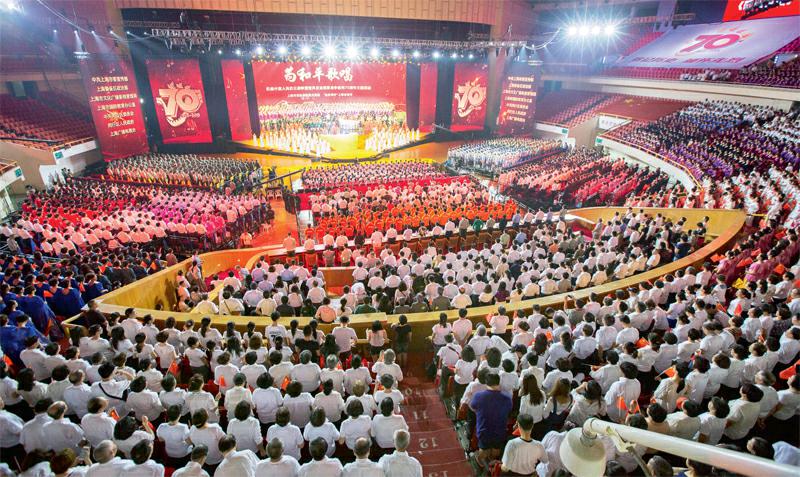

前三屆“金秋閔行”上海合唱節,無論是專業性的技術指導、節目編排,還是后勤類的交通指揮、盒飯發放,閔行區文廣局可謂“全員出動,包打天下”。到了第四屆,閔行打破了傳統“辦文化”的思維定式,貫徹“政府主導、企業支持、社會參與、群眾得益”的辦節新機制,在全市范圍內開展了歷時一年的合唱系列活動和賽事展演。一是“順勢而為”,主動承辦2013上海市民合唱大賽,搭建更廣闊也更貼近市民的平臺,提高活動參與面與影響力;二是“主動對接”,與萬科集團簽訂合作協議,萬科為合唱節出資,區文廣局向萬科社區居民提供更豐富的群文活動資源;三是“有效激活”,充分激活閔行現有的文化資源,鼓勵駐地閔行的藝術類院校和綜合性高校的藝術學院,以及閔行區文聯、閔行音樂家協會等社會組織,發揮人才優勢、創作優勢和培訓優勢,助力合唱節;四是“專業支持”,邀請上海電視臺大型活動中心團隊策劃組織合唱節展演活動,借助他們的專業團隊及專業運作,有效推進部分文化項目社會化運作,確保活動的高水準和高效益。

轉變的效果是顯著的。記者對比“金秋閔行”第三屆、第四屆上海合唱節運行情況表,發現從持續時間、社會力量參與、活動內容、活動區域、參與團隊,到受眾面、媒體關注度、活動經費組成,都有了質的變化。閔行區群藝館是第四屆上海合唱節的承辦單位,面對2500支群眾合唱團,15萬參賽隊員,150萬受眾人次,館內30余名工作人員從容有序,實現了從“辦事員”到“布局者”的華麗轉身——依據該活動吸引市民、貼近地氣的自身優勢,發揮政府對各類文化資源的協調優勢,用好市場及社會力量的專業優勢,既實現了活動效益的最大化,又鍛煉了政府工作人員在“小政府、大社會”環境下的應對能力。

傅晏介紹,通過一系列的舉措,現在,哪怕是最基層、最缺乏技巧的團隊,也能感受到合唱節是真真切切發生在自己周邊、能夠輻射到每個唱歌的個體的,所有人都受到鼓勵、受到認可。目前,合唱節已經牽頭成立了社會組織——上海合唱藝術中心,依托優質的高校、協會資源,在專業人士的指點下,開講座、做培訓,群文干部們攜手音樂學院的教師、研究生,手把手輔導基層合唱團隊,助推了動力、點燃了自信,歌聲嘹亮,響徹全城。

滬劇節:老少咸宜,“后繼有人”

閔行區群藝館的朱偉忠是滬劇節的負責人,手持折扇,意態瀟灑,在記者的盛情相邀下,開口吟唱了幾句《昨夜情》的名段“為你打開一扇窗”,聲音委婉動聽,氣派大方。

“滬劇發源于吳淞江和黃浦江兩岸的田頭山歌和民間俚曲,是上海本土特有的戲曲劇種。有廣泛的群眾基礎,深受市民的喜愛。我們閔行辦滬劇節,一是起到了傳承經典的作用,二是讓老百姓有了互相交流、展示風采的舞臺,三是豐富了大家的文化生活。”

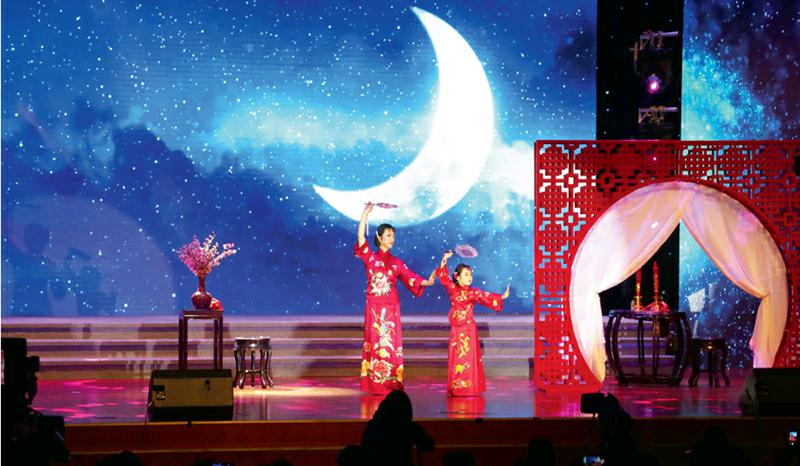

科班出身的朱偉忠和他的同事們為了滬劇節的推陳出新可謂操碎了心。2013年起,閔行首創舉辦“我是明星”滬劇電視大賽,打造百姓自己的舞臺,尋找草根自己的明星,收獲了市民的好評。2014年,閔行區文廣局與上海市群藝館、浦江鎮人民政府聯手打造首屆上海浦江滬劇節“鄉音和曲·我是明星”滬劇電視大賽,賽事歷時3個月,覆蓋全市17個區縣,打響了“浦江滬劇節”的名號。2015年,閔行區依托上海市民文化節中華戲劇演唱大賽的平臺,舉辦第二屆上海浦江滬劇節“鄉音和曲”滬劇演唱大賽,面向全市滬劇愛好者,歷時3個月,從300多支團隊/沙龍、近2000名演、奏人員中角逐出40支優秀的民間滬劇團隊,讓更多的滬劇票友站在更廣的舞臺上。

朱老師笑著說,每年滬劇節,形式上各有特色。比如2014年突出個人清唱;2015年突出兩人對唱,加強表演元素,還附加了滬劇知識競答,趣味陡增;2016年雜糅的元素就更豐富多元了。“滬劇緊密扎根于滬語文化,做滬劇節,我們不單單要讓更多觀眾喜歡上滬劇,還要發揚滬語的魅力,讓更多人愛滬語、愛閔行、愛上海。”endprint

為了“廣泛播種、全面收獲”,滬劇節前期會開設精品文藝導賞課,延請名家入社區,兼顧說、唱,讓“學生們”享受“沉浸式體驗”的講座,充分挖掘、領略滬劇之美。同時,為使滬劇藝術后繼有人,薪火相傳,還特別在閔行區浦江三小開設了少兒滬劇表演班,聘請教學經驗足的滬劇老師進行授課,希望通過2—3年的時間,培養出一批喜愛滬劇、并具備一定演唱能力的滬劇新苗。“記得浦江鎮有位幼兒園老師是滬劇發燒友,參加過街鎮比賽得過獎,教的小娃娃們受其影響,也成了小戲迷,沒事都能像模像樣地哼上幾句,可愛得不得了。”

朱偉忠向記者反映,因為地方特色的關系,滬劇的唱腔或偏向抒情柔婉,但出于觀賞性的考慮,第三屆浦江滬劇節展演的時候,經過SMG導演的悉心打磨,曲風、范式、表達令人眼前一亮,抑揚頓挫,繽紛亮麗,節奏感、時尚感大大加強,即使并非資深粉絲,照樣看得津津有味。“今年對滬劇節的要求是摻雜上海的時事、閔行的發展,強調憶(回憶老藝術家,嘗試模仿秀)、容(包容,吸納不同劇種啟發自身)、承(傳承,滬劇不缺接班人),又要開始忙啦。實話實說,設置了老年組、中青組、少兒組這三個組別進行比賽,我原本有點擔心中青組參與的人會‘斷檔,好在實際情況比預期好多了!可見只要活動搞得好,滬劇人人皆惜之呀。”

同樣的思路在廣場舞的治理與平臺搭建中也彰顯了成效,閔行區組建市民文化廣場管理協會。通過軟(軟實力建設,加強自我約束)硬(改造文化廣場,強化硬件設備)兼施,定期發布活動公告,倡導文明公約,每年舉行星級廣場團隊評比,漸漸的,區內所有政府平臺上因廣場活動造成的投訴幾乎為零,偶有噪音和場地糾紛,廣場上的團隊和志愿者也能現場“擺平”。并通過扶持,打造了群眾喜聞樂見廣泛參與的廣場舞大賽,充分發揮了廣場舞的正能量。

群文團隊為數眾多,雖應大力扶助,然而有限的政府資金無法“雨露均沾、面面俱到”。可喜的是,近年來閔行通過“三大節”的華麗轉身,將文化品牌活動越做越細,恰如春風化雨,滋潤了區內的每一寸群文土壤。閔行區文廣局局長楊繼楨有句話說得好:“搞群文工作,不要刻意剪裁的人工盆景,要像野草閑花,遍地生長,蓬蓬勃勃。”誠然,政績觀的轉變引導做法轉變,不同于醫療、教育問題等“剛需”,文化需求是相對“隱性”的,如何全心全意為人民服務,是擺在群文工作者面前的永恒課題。文化繁榮促進社會和諧,只要老百姓拍手叫好,那么,深深相信,“群星獎”其實就在每一個人的心中。endprint