“一帶一路”已是重要全球公共產品

姜浩峰

如今,“一帶一路”已經進入全面展開的新階段,成為我國提供的重要全球公共產品,為中國與世界共同發展注入強大動力,在國際社會獲得廣泛認同和熱烈反響。

“中國同阿拉伯國家是好朋友、好伙伴。歷史上,中阿因絲綢之路相知相交。在經濟全球化深入發展的今天,中阿成為‘一帶一路建設的重要合作伙伴,雙方互利合作領域越來越廣,成果越來越實。”這是中國國家主席習近平給“2017中國—阿拉伯國家博覽會”的賀信中所言。

9月6日, 寧夏銀川開幕。在賀信中,習近平回顧了今年5月在北京舉行的“一帶一路”國際合作高峰論壇。

在雁棲湖畔舉行的高峰論壇上,習近平提出要將“一帶一路”建成和平之路、繁榮之路、開放之路、創新之路、文明之路,得到了包括阿拉伯世界在內的與會各國的積極響應和廣泛支持。

回首中共十八大以來,習近平總書記著眼構建全方位對外開放格局、促進各國共同繁榮進步,于2013年9月和10月,在出訪中亞和東南亞國家期間,先后提出共建“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的重大倡議。為了更好地推進“一帶一路”建設,中央決定成立推進“一帶一路”建設工作領導小組。四年來,習近平親力親為,推動“一帶一路”實現從理論設想到創新實踐的重大跨越。

如今,“一帶一路”已經進入全面展開的新階段,成為我國提供的重要全球公共產品,為中國與世界共同發展注入強大動力,在國際社會獲得廣泛認同和熱烈反響。

來自中國的重大倡議

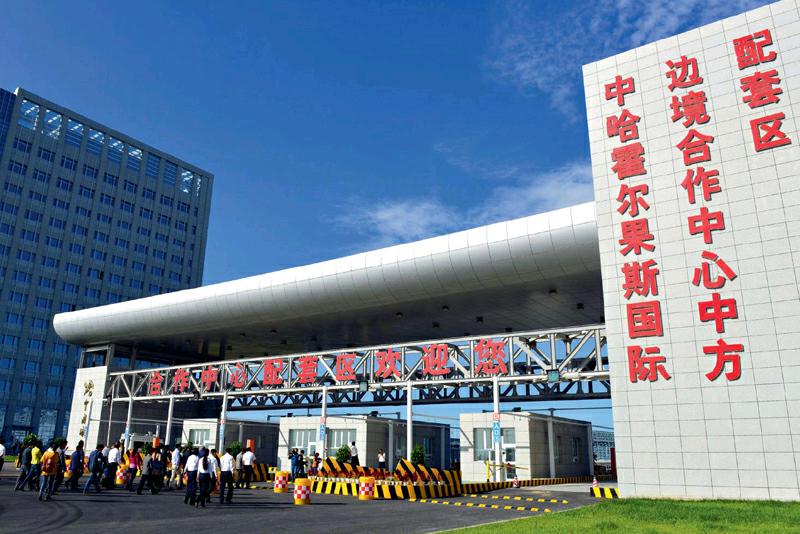

駝鈴聲聲,長路漫漫,其中,如今的哈薩克斯坦是古代絲綢之路的經由之地。從中國出發的商隊,在中亞開始分路而行——去往南亞、西亞以及歐洲、北非等地。

19世紀末,德國地質地理學家李希霍芬在《中國》一書中,把“從公元前114年至公元127年間,中國與中亞、中國與印度間以絲綢貿易為媒介的這條西域交通道路”命名為“絲綢之路”,這一名詞很快被學術界和大眾所接受,并正式運用。

2013年9月7日,中國國家主席習近平在哈薩克斯坦首都阿斯塔納的納扎爾巴耶夫大學演講,題為《弘揚人民友誼,共創美好未來》。在演講中,習近平提到2100多年前張騫兩次出使中亞,開辟了絲綢之路。習近平說:“我的家鄉陜西,就位于古絲綢之路的起點。站在這里,回首歷史,我仿佛聽到了山間回蕩的聲聲駝鈴,看到了大漠飄飛的裊裊孤煙。這一切,讓我感到十分親切。”

習近平特別強調,“兩千多年的交往歷史證明,只要堅持團結互信、平等互利、包容互鑒、合作共贏,不同種族、不同信仰、不同文化背景的國家完全可以共享和平,共同發展。這是古絲綢之路留給我們的寶貴啟示。”

接著,習近平提出,“為了使我們歐亞各國經濟聯系更加緊密、相互合作更加深入、發展空間更加廣闊,我們可以用創新的合作模式,共同建設‘絲綢之路經濟帶。這是一項造福沿途各國人民的大事業。”

2013年10月,習近平出訪東盟,在印度尼西亞國會發表演講,題為《攜手建設中國-東盟命運共同體》。在演講中,習近平提到在中國家喻戶曉的印尼民歌《美麗的梭羅河》。“你的源泉來自梭羅,萬重山送你一路前往,滾滾的波濤流向遠方,一直流入海洋。”習近平說:“中國和印尼關系發展,如同美麗的梭羅河一樣,越過重重山巒奔流向海,走過了很不平凡的歷程。”之后,習近平還提到了在2000多年前的中國漢代,兩國人民就克服大海的阻隔,打開了往來的大門,提到明代鄭和七次遠洋航海,每次都到訪印尼群島,留下了兩國人民友好交往的歷史佳話。

接著,習近平提出,“東南亞地區自古以來就是‘海上絲綢之路的重要樞紐,中國愿同東盟國家加強海上合作,使用好中國政府設立的中國-東盟海上合作基金,發展好海洋合作伙伴關系,共同建設21世紀‘海上絲綢之路。中國愿通過擴大同東盟國家各領域務實合作,互通有無、優勢互補,同東盟國家共享機遇、共迎挑戰,實現共同發展、共同繁榮。”

此際,絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路,相繼提出,相繼得到了沿線國家的積極響應。

“一帶一路”倡議,充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區域合作平臺,借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發展的旗幟,積極發展沿線國家的經濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。

2015年3月28日,中國國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》,使得“一帶一路”倡議不再是個理論設想。

世界是通的

加強政策溝通、加強道路聯通、加強貿易暢通、加強貨幣流通、加強民心相通,這是習近平在納扎爾巴耶夫大學演講時,首次提出的“五通”。

在接受《新民周刊》采訪時,中國人民大學國際關系學院教授王義桅說:“如果用一個詞概括,‘一帶一路就是互聯互通。這是全方位、立體化、網絡狀的大聯通,是生機勃勃、群策群力的開放系統。”

所謂政策溝通,亦即參與“一帶一路”的各國可以就經濟發展戰略和對策進行充分交流,本著求同存異原則,協商制定推進區域合作的規劃和措施,在政策和法律上為區域經濟融合“開綠燈”。而無論是政策溝通、道路聯通、貿易溝通、貨幣流通,歸根結蒂是民心相通。

習近平說:“國之交在于民相親。搞好上述領域合作,必須得到各國人民支持,必須加強人民友好往來,增進相互了解和傳統友誼,為開展區域合作奠定堅實民意基礎和社會基礎。”

王義桅對“五通”的理解則是:“中國以前主要是跟歐美發達國家互通,與其接軌的主要是沿海地區,現在內陸地區也要開放,而且不僅是中國向‘一帶一路沿線國家開放,他們也要向中國開放。‘一帶一路沿線的亞非拉國家對中國的資金、技術的需求,就像當年中國對發達國家的需求一樣。”endprint

不僅是發展中國家,發達國家也同樣看好“一帶一路”倡議。意大利前總理羅馬諾·普羅迪說:“作為一個意大利人,絲綢之路是歷史記憶。當年的絲路,從威尼斯到中國,而現在絲綢之路又回來了。”

當然,“一帶一路”并非僅僅是中國內陸地區與外界的互聯互通。21世紀海上絲綢之路的考量,在國家海洋局戰略規劃與經濟司司長張占海開來,是習近平總書記一脈相承的建設海洋強國思想的延續。“從總書記主政地方,到主政全國,他對于海洋,提出了建設海洋強國的思想。這也就是為什么說他能提出21世紀海上絲綢之路建設,這樣一個引導未來發展的重要的倡議。” 張占海說。

向海而生,向海而興。無論在福建、浙江、上海等沿海地區主政一方,還是作為國家主席謀劃全局,習近平對海洋的思考從未停止。

從倡議、理論設想到創新實踐,并不會一蹴而就。其間如何折沖,更需要領導人的智慧。

2014年9月,習近平訪問斯里蘭卡,與時任斯里蘭卡領導人共同見證了科倫坡港口城開工。2015年1月,斯里蘭卡新政府上臺后,對前政府批準的一些項目進行全面審查,一些項目被暫停甚至取消。科倫坡港口城也受到影響。按照中國交通建設集團有限公司董事長劉起濤的話說:“我們這合同是跟原來政府簽的,新政府上臺以后,經歷了一些波折。”

此后,習近平在多個場合多次會晤斯里蘭卡領導人。

2015年3月26日,習近平在人民大會堂同斯里蘭卡總統西里塞納舉行會談。習近平指出,中斯雙方應該堅持中斯友好合作不動搖,做可以相互信賴、相互依靠的朋友。緊接著,習近平進一步說道:“雙方要積極共建21世紀海上絲綢之路,充分利用絲路基金、亞洲基礎設施投資銀行等融資渠道,穩步推進大項目建設和產業合作,早日完成中斯自由貿易談判。中方愿鼓勵中國企業在斯投資,幫助斯里蘭卡發展制造業,實現可持續發展,希望斯方保護好中國企業合法權益。”

在這次會見中,西里塞納表示,斯里蘭卡新政府將采取比過去更有力的措施,繼續發展同中國的友好合作和斯中人民友誼,希望同中方加強經貿、教育、科研、防務領域合作。西里塞納說:“絲綢之路是斯中兩國共同的歷史遺產,我們希望在21世紀海上絲綢之路框架內加強同中方合作。” 西里塞納還向習近平說明:“目前科倫坡港口城出現的情況是暫時的,短期的,問題不在中方。”

2016年8月,中國企業與斯方簽署港口城項目新協議;9月29日,港口城重啟建設。如今,中國企業在這里投資和建設的科倫坡港口城,已經成為斯里蘭卡國家新地標,被斯里蘭卡人民寄予厚望,甚至有人稱之為“印度洋上的浦東”。

緣何斯里蘭卡科倫坡港項目能夠“起死回生”?一方面是斯方新政府看到了中國領導人的誠意,另一方面,則是其國內發展所需,唯有中國能幫助之。按照中國外交部長王毅的話說:“‘一帶一路倡議之所以能夠眾望所歸,首先是契合了各國求發展、謀合作的共同愿望;第二是中國倡導的共商共建共享的原則被廣泛地認同和接受;第三是我們的做法是與各國對接發展戰略,平等互利合作。”

外交部副部長李保東說:“總書記是‘一帶一路倡議的提出者,更是這一偉大構想的傳播者和實踐者。”

今年5月14日至15日,中國在北京主辦“一帶一路”國際合作高峰論壇。與會各方共商、共建“一帶一路”,共享互利合作成果。

高峰論壇期間及前夕,各國政府、地方、企業等達成一系列合作共識、重要舉措及務實成果,在之后梳理出的高峰論壇成果清單中,發現主要涵蓋政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通5大類,共76大項、270多項具體成果。

美國弗吉尼亞大學政治學系教授布蘭特利·沃馬克評價說:“改革開放以來,中國一直是充滿激情的國際互聯互通推動者。在北京舉行的‘一帶一路國際合作高峰論壇則是一個具有歷史意義的里程碑,它旨在全面地以一種合作的方式重塑亞洲地區的互聯互通。中國宣布了多項倡議,將亞洲更緊密地聯系在一起,同時完善亞洲和世界其他地區的互聯互通性。”

如今,和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的“絲路精神”熠熠生輝。 “一帶一路”成果惠及中國和世界各國民眾;“一帶一路”蘊含的中國理念、中國方案、中國智慧在國際社會獲得廣泛認同和熱烈回響。“一帶一路”已經成為中國向世界貢獻的重要國際公共產品。endprint