漢字孳乳漸“方”的環境思維及根源歷史之探析

■ 婁晶舜

漢字孳乳漸“方”的環境思維及根源歷史之探析

■ 婁晶舜

從伏羲畫卦、神龍結繩、倉頡造字等等的傳說中可以看出,古人對文字的形成進行著種種探究和猜想,文字到底是誰始造的?又是怎樣造成的?漢字為什么從不規則形的甲骨文發展成為了今天的“方塊”字形?

我們只有先來看看什么是“文字”?

象形字是根據個體實物去勾繪圖形,文字學家把這些圖形符號稱作“文”;利用這些象形符號,通過組合而成的形體稱作“字”,合謂“文字”。這就說明,象形字是漢字中最早出現的形體,據物體描繪而成,一出現便是完整的圖形,既無點畫的姿態,也不受筆畫的限制,這在商周時代的甲骨文、金文中可見一斑。

追溯歷史,不難發現,文字起源于圖畫的觀念,古人是持肯定態度的。但是,長期以來還有所謂“文字畫”和“圖畫文字”孰是孰非的爭論。郭沫若主張半坡陶符就是文字,他說: “刻畫的意義至今尚未闡明,但無疑是具有文字性質的符號……彩陶上的那些刻畫記號,可以肯定地說就是中國文字的起源,或者中國原始文字的孑遺。”[1]

從春秋戰國時期開始,政治經濟文化都發生了深刻的變化,文字表現為隨意的姿勢,簡單易寫,但圖畫的味道也相應減弱不易辨認,這時,特別是甲骨文、金文文字書寫的“線形性”對于爾后文字趨向“方”形起到了物質性和決定性的作用。直到秦王朝對漢字進行規范和劃同并出現了小篆,這種小篆處在圖畫型古文字和線條型隸書字之間,其形體長方,筆畫圓轉,奠定了“方塊”漢字成型的基礎,這是漢字“方”形的襁褓,漢字從此變得不那么象形了。

漢字“方”形的初始是不是由“方筆”而來的?這是文字學家們一直在苦苦求索的答案。我們來看看甲骨文的寫法:甲骨文一般是先用朱砂或黑墨寫在甲骨上,然后用刀將筆畫刻出,也有的是直接刻成的。因為是用刀刻,所以筆畫瘦勁剛硬,較少圓轉,方筆自然顯多。例如“日”字,金文寫作⊙,是圓圓的太陽中間有個黑點,而甲骨文由于在堅硬的質地上刻寫圓形不方便,只能寫成“曰”字。這只是文字中筆畫有了“方筆”,但文字還沒有呈現為“方形”。

文字為什么漸變為“方”形,到了兩漢,研究文字規律的人多了,除了舊時的學說匯集整合而創立了“六書”說法外,研究文字的書籍還有李斯的 《倉頡篇》、趙高的 《爰歷篇》、胡毋敬的 《博學篇》稱為“三倉”。還有司馬相如的 《凡將篇》、史游的 《急就篇》、李長的 《元尚篇》等等,而漢以前,研究文字的人大多是了解字的形、音、義,以便正確應用,而對于造字方法和字形庶由漠不關心,“到了西漢末年,才開始有人留意造字的方形。”[2]

近現代人對漢字“形”變的軌跡開始了深入地研究和闡述,不少文字學者在探究抉疑中認為:方形嗜尚的深厚傳統,方形的視覺選擇,或者是一種人類共性,而漢先民的嗜尚則無疑是一種民族特產。在中國文化觀念的系統中,“方”無疑是一個極重要也極具理念色彩的范疇。

看來,漢字以“方塊”作為結體形狀,并不是偶然的選擇,而是許多因素共同作用的結果。漢字走向“方”形,應包含環境思維的認識傾向、根源歷史的思想意識等諸多因素,“方塊”漢字正是中華民族文化意蘊的自然綻放。

一、環境思維的認識傾向

1、氣候條件

氣候不是決定者,但是不得不承認,一萬年以來,中華大地的氣候變化與文化的形成、發展及其運動之間存在著一定的聯系,對文字的形成與發展產生著積極的影響。

“大約從距今一萬年前開始,地質歷史進入 ‘全新世’ (Holoecene),中國大地迎來了明媚的 ‘春天’。”[3]人類社會由舊石器時代來到了新石器時代,趁著春光明媚的大好時機,遠古祖先掀起了人類文明史上的第一次“農業革命”,在黃河——長江流域的遼闊土地上,先祖們創造了輝煌于世的古文化而獨立于世界文明之林。

總的來看,一萬年來的“全新世”期間,氣候明顯轉暖。其氣候變化可以劃分為三個階段,即早全新世 (距今10000-8000年)氣候偏冷期,中全新世 (距今8000-3000年)氣候溫濕期,晚全新世 (距今3000年以來)氣候偏涼期。正是這個時期,發現“約為賈湖二、三期文化的 (距今8600—7800年)的十七例契刻符號,分別為龜甲上九例,骨器上三例,石器上二例,陶器上三例。這是我國迄今發現最早的契刻符號。這些契刻符號解讀困難,有學者認為是原始文字,也存在不同看法。”[4]這足以說明,在“全新世”中期,“符號”文字大致形成。

據黃河流域大地灣文化遺址出土的陶器來看,約公元前6000—前5000年,在陶器表面普遍帶有繩紋,在缽的內壁發現10余種彩繪符號,有類似水波紋狀的,有類似植物生長的,還有以直線和曲線相交的形紋等,為研究文字起源的重要資料。根據這些彩繪符號,“有人認為,甲骨文已經是相當成熟的文字,它一定有更早的祖先。如果把新石器時代陶器上的花紋作為甲骨文的祖先,漢字歷史就可能有六千年。”[5]在約公元前5500—前4900年中,黃河中游裴李崗文化遺址出土龜甲、骨器和石器上也有契刻符號,這些絢爛多姿的古文化,就象一朵朵報春花,盛開在以中原為核心的遼闊大地上。

奇怪的是,一萬年來世界各地氣候變化的過程,大都顯示出大致同步的變化規律。這樣比較來看,就會確切解釋包括中國在內的東西方古典文明的曙光為什么偏偏在距今5000年前后,相繼在幾個大河流域冉冉升起。“圖畫文字的最終形成大概在新石器時代 (大部分氏族在公元前8000—6000年前起就開始進入新石器時代)或者同時在銅石并用時代。”[6]圖畫文字的初創原點也正萌芽在這個“全新世”時期。

有必要來看看仰韶——龍山文化時期,亞熱帶北界卻大大向北推進,大約西起關中平原北緣,東渡黃河之后,順沿汾河谷地北上,斜貫山西高原,而后循永定河谷地逶迤東去,直至渤海灣西岸。“在發掘出的武丁時代(公元前1365—1324)的一枚甲骨上的刻文說,打獵時獲得一象,表明安陽一帶在商代有象的活動。河南省原稱豫州,‘豫’字就是一個人牽著大象的標志,說明在文字初創時代,河南一帶野象的活動已經成為這一地區特有的現象,以致創制文字的先祖情不自禁地以 ‘豫’字來標征中原地區的特征。”[7]

不僅如此,約公元前4300—前2300年,黃河下游地區大汶口文化莒縣陵陽河、諸城縣前寨遺址出土帶刻符的陶器,有四個比較接近文字的符號。另外,“約公元前4170—前3710年,廣東南海縣西樵山遺址河宕、高要茅崗遺址共發現刻畫符號八十余種。約公元前4000—前3400年,長江中游地區的大溪文化楊家灣、清水灘遺址發現五十余種刻畫符號。”[8]這些刻畫符號或原始文字,都出現在近5000年的“氣候適宜期”,是巧合,還是偶然,但可以肯定的是,冷手冷腳的時代一定不會去仰觀俯察,刻畫世界,一定不會迎來圖畫文字的孕育始創。

2、地理環境

人類文化的形成與地理位置的關系太密切了,例如我們中華民族農業文化的和諧內向風格;南亞次大陸宗教文化的神秘空幻色彩;大西洋及地中海沿岸各國海洋商業文化的拼搏與開拓精神;亞歐大陸腹部草原游牧文化的粗獷剽悍的氣質等等。這種特色滲透會體現在民族文化的各個要素之中。“中國農業文化的內向型氣質與和諧型風格,體現在文字上,是典型的方塊字;體現在建筑上,是典型的四合院;體現在民族性格上,是古樸、淳厚、莊重、典雅;體現在文化心態上,是追求 ‘天人合一’ (真)、‘知行合一’ (善)、‘情景合一’ (美)的境界。”[9]

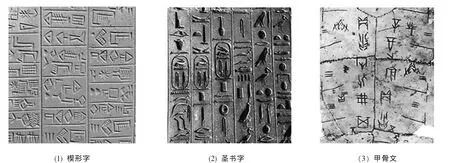

文字的發明在學術界被認為是一種“原生型”文化形成的標志之一。如果說文化的產生是各種不同地理環境導致的結果,那么中華民族殷商時代的地理環境無疑為漢字的產生提供了肥沃的土壤和廣闊的舞臺。漢字和古埃及的圣書字,以及蘇美爾人的楔形文字是世界上最為古老的文字,分屬于三個不同文明系統。迄今見到的最早楔形文字,是考古學家在烏魯克城發現的,約出現于公元前3200年的泥板文書;最早的圣書字是埃及第一王朝時期留下的碑銘體,約出現于公元前2100年;最早的體系完整的漢字要算殷商時期的甲骨文,出現在公元前1500年左右。“從這些文字的成熟度來看,它們應該經歷了一個相當時期的發展過程 (圖1)。從蘇美爾留下的泥板和石板銘文可以看出楔形文字是從圖形演變為符號的,古埃及圣書字的碑銘體更像實物素描,中國的甲骨文中也保留了諸多圖畫的痕跡。”[10]

圖1 三種文字對比示意圖

從不同民族的早期文字來看,經歷了實物記事、符號記事和圖畫記事階段后,逐漸演變,有的走向了表音化,有的走向了表意化。在早期文字形成過程中,始終堅持將視覺形象以圖紋的形式記錄和保存下來。因此,原始文字是人類的視覺、知覺對周圍地理環境的外部投射結果。

蘇美爾人的楔形文字都是一道一道由粗到細的筆畫通過不同的方式組合而成,像木楔一樣。如果以中國的象形文字作為參照系,楔形文字顯得比較純粹更加抽象。而古埃及的圣書字卻是地地道道的畫,與中國的象形文字相比顯得太象形。這兩種文字消亡之后,取而代之的是流行于西方的表音文字。只有漢字的發展是一個延續的長期獨立過程,從黃帝時代一直流傳至今,沒有間斷。漢字“由于它既源于 ‘象形’,并且在其發展行程中沒有完全拋棄這一原則,從而,就使這種符號作用所寄居的字形本身,以形體摹擬的多樣可能性,取得相對獨立的性質和自己的發展道路,即是說,漢字形體獲得了獨立于符號意義 (字義)的發展途徑。”[11]雖然中間經過文字的演變,象形性大為減弱,但終究不失象形文字的特質,是始終保留著原始文字的視覺空間特征的文字。

為什么蘇美爾人的楔形文字和埃及的圣書字消亡后被拼音文字取代,從而失去了本來的象形特征,而中國的文字卻沒有走向這條道路呢?文字的演變是一個十分復雜的文化現象,它受到諸多文化因素的制約,特別是象形文字產生的地理環境基礎也起到制約和促進作用。

“中華民族棲息生養于北半球的東亞大陸,其獨特的地域環境對文字的產生及其發展有著直接的影響。當我們將其置于世界地理的背景加以考察時,就會發現它有一個很明顯的特征:自然地理環境的封閉性。”[12]

北方——森林圍護,戈壁冰原;西北——鹽原沙漠,雪山橫亙;西南——世界屋脊,笑傲群峰;東部——無際海洋,神秘莫測。地理環境的封閉性使得中華文化有著鮮明的獨特性和自主性。中國自殷商通用至今的表意文字,與發源于美索不達米亞,后來流行于世界大多數地區的拼音文字,其淵源和特性都迥然相異,成為世界文化史上獨樹一幟的特例。“唯獨中國文字 (漢字)卻是在一個獨立系統內發展起來的,在其創立和定形的過程中,沒有受到外界的影響,大體是在與東亞文明圈以外諸文化相隔離的情況下獨自完成的,在其文字的創生和定形過程中,并未受到外界文字的影響,這種情形正是中國獨特的地理環境所造成的。”[13]

但這還不能說明漢字為何沒有走向拼音字母而趨向“方塊”漢字,在圖畫文字階段,中國的文字就有了明顯不同于其它古文字體系的發展趨勢和內在特征。首先,中國文字體系最初起源于象形,但并沒有停留在象形階段,而是很快走上了抽象化,從繪畫的方式中掙脫出來,走上獨特的發展道路;其次,從繪畫的方式解脫出來后,中國文字體系中的絕大部分文字都是利用線條來描繪所像事物的輪廓,較其它古文字要簡潔得多。“巴比倫的楔形文字由于受楔形的限制而難于變化,埃及的文字則要畫出它的實體來,需要填充所像事物的輪廓,是一種典型的圖畫文字,始終不能脫離象形的法則。只有中國文字一開始就體現出這種提煉、概括和抽象的特征。”[14]文字由線條組成,從而,文字向“方”形進軍吹響了號角。

東漢文字學家許慎在 《說文解字·序》中寫道:

古者庖棲氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,視鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物,于是始作 《易》八卦,以垂憲象。及神農氏結繩為治而統其事,庶業其繁,飾偽萌生。黃帝之史倉頡,見鳥獸蹄迒之跡,知分理之可相別異也,初造書契。[15]

這段話勾勒出最初文字創造的輪廓,來源于天、地、身、物諸方面,這類字形正是先民們對大自然復雜形象仰觀俯察的偉大創造。它依類象形、畫成其物、隨體詰詘的特點,突出了遠古象形文字和客觀自然的聯系。

二、根源歷史的思想意識

中國古人對“方”的推崇,往往直接表現在思維認識和生存空間的構建上,這些與根源歷史觀念和局域思想傳承息息相關。

1、圖騰崇拜與徽號標識

“圖騰”就是一個氏族的神圣名號和標志,其形象多取自氏族本身習見的、敬畏的、賴以生存并起到奇異功能的動植物、自然物或自然現象,如鳥獸、蟲魚、奇術異石、日月風云等等。氏族成員深信:自己的祖先同神力非凡的圖騰之間具有某種血緣上的聯系,是其化身或轉世。

我國原始社會曾廣泛流行圖騰崇拜。《詩經·商頌》有“天命玄鳥,降而生商”之名句,明確說“商”是“玄鳥”所生。《史記·殷本紀》說商始祖契的母親叫簡狄,在與人同浴時,“見玄鳥墮其卵,簡狄取而吞 之”,因“孕生契”。“而據已故古文字學家于省吾、胡厚宣等先生的研究,在商代金文和甲骨文中仍然保留有玄鳥圖騰的孑遺。”[16]圖2采自商代青銅器 《玄鳥婦壺》,圖3是殷商三期甲骨文“其告于高祖王亥三牛”句中的“亥”字。“據陳夢家等先生的考證,高祖王亥可能就是商的始 祖契。‘亥’字頭上加一 ‘鳥’形,正是圖騰的標記。《山海 經·大荒東經》載稱: ‘有人曰王亥,兩手操鳥,方食其頭。’現在可以說,這也正是此字此形的一個巧妙的注腳。”[17]

刻石記符,刻識計數,氏族部落往往將不具文字意義的符形族徽圖騰在某種器物甚至紋繪于人的身體上,這就產生了“征識圖騰”的傳承意義。

一般說來,圖騰崇拜是與氏族社會相適應的。進入文明時代后,“圖騰”在宗教上的意味也會隨之減弱,而緩慢地演化成為一種徽號標記。“圖騰”問題的解決,給我們理解遠古時代的陶畫、陶刻以及其它材料演化成文字帶來寶貴的啟迪。

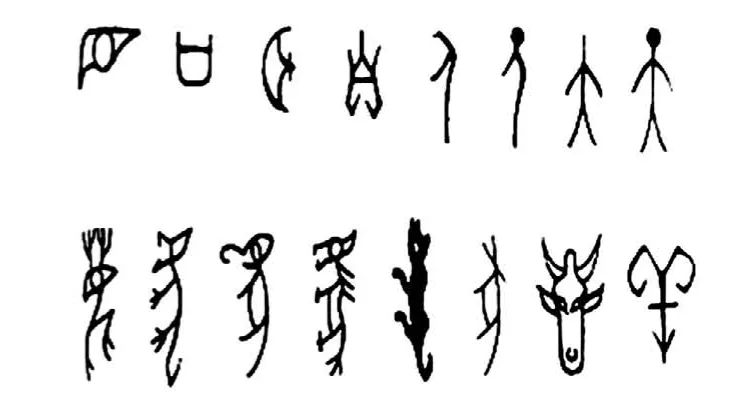

這些“魚”字 (圖4),形態逼真,栩栩如生,簡直可以從中辨認出“魚”的種類來。再拿他們與陶繪中的“魚”形進行對照,彼此相似程度之高,足以確信原始漢字的的確確是從原始圖畫演變而來。

圖2

圖3

圖4

圖5

再來看看兩組象形的古漢字 (圖5)。第一組有關人的身體部位的字,依次是“目、口、耳、自、人、元、大、天”。《說文解字》說: “自,鼻也,象鼻形。”其余的字,“人”是 側寫的人,“元”是“人頭”的特寫。“大”在古漢字里作正面而立的人形,“天”本義也是“頭”,“天”在“大”上特寫其“頭”。

第二組是一些常見動物的象形文字,依次是“鹿、虎、象、馬、犬、豕、牛、羊”,其中的“牛” “羊”二字取正面頭形來表示。這些字“畫成其物,隨體詰詘”,一目了然。“近取諸身,遠取諸物”,看來,古人造字之初靠的全是感性認識,沒有其它秘密可言。

2、天圓地方與物器名實

方和圓可謂是各類文字構成的基本元素。然而,漢字在數千年漸“方”的發展過程中,所體現的正是中國古人對“天圓地方”理念的確立和重視。陰陽合體,相互繹動,才生出萬般神態,萬種風情。顯然,陰陽是古人以有限寓無限的根本所在,是古人的“道”之所在,也是“文字”道法的根性所在。

最早的關于“天圓地方”的蓋天說記錄出現在 《大戴禮·曾子天圓》,孔子的弟子曾子對于大地的正正方方形狀也有過困惑,當“單居離求教于他的老師曾子說:‘天圓而地方,誠有之乎?’曾參則這樣回答說: ‘天之所生上首,地之所生下首。上首之謂圓,下首之謂方。誠如天圓地方,則是四角之不揜也。’” (《大戴禮·曾子天圓》)[18]但這只是文獻記載的而已,在這個記錄之前,蓋天說已經廣泛流行了。有人認為,良渚文化時期的代表器物“玉琮”就是蓋天說的一種象征,“琮”的形制是內圓外方,足以說明良渚文化時期人們具有了陰陽、天地之分的概念。

“天圓地方”在中國古代貨幣形制中更是多見,其物器形制被沿用長達2000多年,直到“民國通寶”出現才終結其歷史使命。“方孔圓錢”的形制正是受“天圓地方”這一哲學思想觀的影響,而從環錢的形制演變而來。那么對于這由圓變方的過程,是一種偶然的演變,還是一種有意的設計呢?

春秋戰國時期,在思想文化領域出現了“百家爭鳴”的局面,逐漸形成了以墨、儒、道、法、陰陽、縱橫等為代表的主流學派,他們的思想觀念也就逐漸成為社會的主流意識形態。而“方孔圓錢”也正誕生于這一時期,可以說穿孔由圓變方并非是偶然的,而是這種意識形態在社會經濟生活中的物化反映。“方孔圓錢”正是古人心目中最神圣的宇宙次序的精華濃縮,可見“方孔圓錢”形制對中國文化的影響。

“天圓地方”并不僅僅是形狀,早在 《易經》中就有類似的觀念,《坤》有直、方、正之說,可見這里“方”指一種平坦、正直的品質。在 《黃帝內經》中也有天圓地方,人頭圓足方以應之。所以,古人造就追求“方”。如二千五百年前的 《考工記》記載: “軫之方也。” “軫”就是馬車,而造這輛馬車,不僅有嚴格的尺寸規范,甚至車上的部件都要有一定的象征意義: “軫之方也,以象地也,以象天也 (圓形的車蓋),輪輻三十,以象明也,蓋弓二十有八,以象星也。”這種借“天圓地方”造物器的觀念,在古人的生產生活中是貫穿始終的。漢字的造形喜“方”也沒能逃出這種思想,而形成了一種“方”形嗜好的傳統審美心理。

《禮樂記》云:“立必正方”,以“規方千里” (《國語·周語》),其“象事知器”,正如 《長物志》所概況:“隨方制象,各有所宜”,古人在器物的形制上,大至禮儀祭祀典器,小至用物什件,“方”的理念甚至在社會各階層中推而廣之,蔚然成風,商周時的祭器“大方司母戊鼎”就是典型的例子。還有,“秦孝公十八年 (公元前344年)大良造 (官爵名)商鞅為統一秦國度量衡制度而頒發了一種容量為一升的標準器,后世稱為 ‘商鞅方升’”[19](圖6)其器壁內圓外方,也正是方圓理念的實證。這些都是古人的“物”與“器”即“以制器者尚其象”的表露,其普遍的制“方”韻致,怎么會不潛移默化于正在成形的漢字結體的“尚其象”中呢!

圖6

3、建筑色彩與宇宙精神

中華建筑的文化性格的四維結構,表現的是人與自然的親和關系,天人合一的時空意識,衍生的是“方”型精神。中華建筑文化與文字的形構基于“天人合一”思想的最高審美理想與境界。“中國人一向將大自然認作‘母親’與 ‘故鄉’,在文化觀念中生命意識與理念根深蒂固,認為人與自然本是血肉相連、同構對應。”[20]漢代董仲舒稱,“以類合之,天人一也”。從自然宇宙角度看,天地是一所庇護人生的“大房子”,此即 《淮南子》所言“上下四方曰宇,往古來今為宙”,“中華建筑的時空意識,是一種古已有之的、人與自然相親和的建筑 ‘有機’論。”[21]中華建筑從歷史上赫赫有名的秦之阿房官、漢之未央官、唐之大明官、明清之北京紫禁城到名不見經傳的尋常百姓“家”,從劉禹錫筆下的“陋室”、為秋風所破的杜甫茅屋到歐陽修的“醉翁亭”,以及 《紅樓夢》大觀園的亭臺樓閣、廳堂廡榭,一律都是土木造就的“世界”,也都道出了文字與建筑形構的相依相仿。

古代的建筑結構發自古人“象物而動”的借鑒模仿。諸如古代大規模亭臺樓榭建筑中的“斗拱”與“擒縱”技術,正是來源于遠古先民對自然界樹木枝杈生長形狀的借鑒與引申。建筑中的榫卯結構,能將樓臺亭榭銜接得巍然一體,并因這種工匠所發明的“魯班鎖”技藝,而衍生出數學研究中著名的“幻方”成果。這種種的至“方”建筑理念,也給漢字筆劃組合及其取用“方塊”字型帶來了無聲的影響和借鑒。漢字早期的甲骨文、金文、篆書的形態結構,無不與樹杈的天然連接形態極為相似。漢字的筆畫框架組合,也與建筑結構中的榫卯結構組合有許多暗合之處,這種“戀木”的源頭都是遠古人類巢居時代理念的映照。

中華建筑文化理念上的象法宇宙、淡于宗教、濃于倫理以及“親地”傾向與“戀木”情結,一方面體現出中華建筑的理性品格,另一方面又洋溢著長于抒情的藝術風格,是達理而通情的技藝之美,這也是文字的精神性格之所在。

無論建筑群體還是個體,建筑的平面布局往往具有嚴格縱直的“中軸”意識及理念,尤其在宮殿、壇廟、陵寢與民居建筑上,井井有條、重重疊疊的空間序列,仿佛是冷峻理性精神在大地上留下的軌跡。“這種 ‘中軸’的體現,使中華之建筑的平面與立面顯得對稱、均齊與嚴格。”[22]文字的方格正是融入了這種嚴謹的“中軸”與邏輯理性和文化思維尺度。

總之,“中華建筑的文化性格表現為觀念上的 ‘宇宙’觀,體現出一種人工宇宙 (建筑)與自然宇宙相同構的‘宇宙意識’,具有人與自然相親和的特點,使中華建筑文化的哲思境界和美學意蘊顯得深邃而氣度不凡。”[23]這種自然之氣和對自然奧妙的領悟,常常運用于文字的構造中,以賦造化之靈,以達出神入化。在技術與藝術上,中華建筑是空間與時間、材料與結構、方形直線 (中軸)與圓曲韻致、陽剛與陰柔、莊重與活潑、理性與情感之間所進行的一場嚴肅而美妙的文化對話方式,這也是中國文字的特性之所在。

秦始皇歸葬于陵區“回”字“方”形平面的西南一隅,正應了 《周易》關于生命回歸于大地母親的易理思想。[24]也是高歌生命的一種象征。可以說,“起碼自戰國始,‘地方’理念已經滲透在中華陵寢文化之中,早期帝陵別稱 ‘方墳’ ‘方上’,就是明證。”[25]

在文化理念和時空意識的嗜“方”本性上,中國人所體悟到的“建筑”,是一種人工創造的“宇宙”。“宇宙即建筑,建筑即宇宙,這一點,早在先秦的文化理念與時空意識中已經有力地體現出來了。”[26]

古代的城市叫做“城池”,“城池”體現的就是古代城市建筑“方”形之設計思想。“城”指城墻,“池”指城外環繞城墻的河池,俗稱“護城河”,這種設計古代城市的封閉形制——“方”之狀態,我們的許多漢字就是外廓內城的形態。如回、同、因、叵等等。

中華建筑自秦漢始,已具有象法自然宇宙的文化胸襟,這與文字初始創造的“依象摹物”息息相通。所以一旦經濟條件、材料技術許可,人們總是愿意將對自然宇宙的領悟和巨大的文化熱情,甚至是執拗的狂熱勁頭傾注于宮室營構之中。漢字也是如此,看似小小的方塊字在建造中盡可能以象征自然宇宙之巨闊,這是文字的宇宙風格的文化基因。

注釋:

[1]郭小武:《漢字史話》,社會科學文獻出版社,2012年1月第1版第36頁

[2]呂思勉: 《先秦史》,沈陽出版社,2013年4月第1版第667頁

[3]王會昌:《中國文化地理》,華中師范大學出版社,1992年1月第1版第24頁

[4]張天弓: 《中國書法大事年表》,上海書畫出版社,2012年12月第1版第1頁

[5]周有光: 《世界字母簡史》,上海教育出版社,1990年7月第1版第7頁

[6]蘇B·A·伊斯特林著,左少興譯 《文字的產生和發展》,北京大學出版社,1989年9月第2版第67頁

[7]王會昌:《中國文化地理》,華中師范大學出版社,1992年1月第1版第37頁

[8]張天弓: 《中國書法大事年表》,上海書畫出版社,2012年12月第1版第2頁

[9]王會昌:《中國文化地理》,華中師范大學出版社,1992年1月第1版第13頁

[10]吳慧平:《書法文化地理研究》,榮寶齋出版社,2009年9月第1版第35頁

[11]李澤厚: 《美的歷程》,江蘇文藝出版社,2010年6月第1版第61頁

[12]吳慧平:《書法文化地理研究》,榮寶齋出版社,2009年9月第1版第36頁

[13]吳慧平:《書法文化地理研究》,榮寶齋出版社,2009年9月第1版第38頁

[14]吳慧平:《書法文化地理研究》,榮寶齋出版社,2009年9月第1版第39頁

[15]許慎: 《說文解字》,九州出版社,2006年3月第1版第1223頁

[16]郭小武:《漢字史話》,社會科學文獻出版社,2012年1月第1版第28頁

[17]郭小武:《漢字史話》,社會 科學文獻出版社,2012年1月第1版第28頁

[18]周春才: 《天圓地方》,中國文聯出版社,2007年7月第1版第54頁

[19]董琨:《漢字發展史話》,商務印書館,1991年11月第1版第35頁

[20]王振復:《中華建筑的文化歷程》,上海人民出版社,2006年7月第1版第4頁

[21]王振復:《中華建筑的文化歷程》,上海人民出版社,2006年7月第1版第4頁

[22]王振復:《中華建筑的文化歷程》,上海人民出版社,2006年7月第1版第11頁

[23]王振復:《中華建筑的文化歷程》,上海人民出版社,2006年7月第1版第11頁

[24]王振復:《中華建筑的文化歷程》,上海人民出版社,2006年7月第1版第50頁

[25]王振復:《中華建筑的文化歷程》,上海人民出版社,2006年7月第1版第49頁

[26]王振復:《中華建筑的文化歷程》,上海人民出版社,2006年7月第1版第54頁