2015年4月初浙江省一次高溫天氣過程分析

呂 健

(永康市氣象局,浙江 永康 321300)

2015年4月初浙江省一次高溫天氣過程分析

呂 健

(永康市氣象局,浙江 永康 321300)

2015年3月31日—4月2日浙江省出現了3 d全省性的高溫天氣,在3—5日浙北高溫消退,浙南高溫天氣持續。利用NCEP/NCAR2.5°×2.5°逐6 h再分析資料,首先分析大尺度環流形勢,得到這次高溫過程的天氣背景;其次分析大氣熱力學能量方程的各項物理量,包括平流項、垂直運動項、變壓和氣壓平流項及非絕熱因子項,得到各自對氣溫變化的影響。結果表明:1)這次高溫天氣是在副熱帶高壓較常年平均偏強的背景下形成;2)31日與1日是典型的西風帶高壓脊控制型的春季高溫天氣,2日是典型的西南氣流控制下的暖區晴好天氣;3)形成這次高溫天氣的影響系統包括500 hPa沿海高壓脊、850 hPa暖脊、西南氣流和地面倒槽等;4)暖平流項是這次高溫天氣形成的主要因素,垂直運動項對本次過程的影響較小,非絕熱因子項是區別于3—5日浙北高溫消退、浙南高溫持續的決定性因素。

春季高溫;高壓脊;地面倒槽;大氣熱力學能量方程

0 引 言

2015年4月初(3月31日至4月5日)浙江省發生了一次高溫天氣過程。這次過程中,浙江各地區日最高氣溫達到30 ℃及以上的,麗水累計6 d、溫州5 d、金華5 d、其他地區3 d,其中麗水地區有3 d出現了35 ℃以上的高溫天氣。在該時段內,全省有72.2%的站點突破歷史同期的日最高溫度記錄。

31—2日除了沿海及浙北外,幾乎全省所有站點最高氣溫都達到30 ℃以上,3 d內最高氣溫達到35.7 ℃(余姚站),全省最高日平均氣溫31.0 ℃;3日起30 ℃線開始退出浙北,但是浙江省西南地區繼續維持30 ℃以上的天氣,其中麗水地區的最高氣溫連續兩天維持35 ℃以上,3 d內的最高氣溫35.7 ℃(麗水站);5日夜里起受強冷空氣影響,全省氣溫大幅下降,回到正常狀況。

春季氣溫偏高對作物影響較大[1-2],一方面有利于植物進行光合作用,不論蔬菜、瓜果、還是茶葉生長期都會縮短;另外一方面,如果氣溫偏高很多且持續數天,則植物開始迅速生長,在氣溫恢復到原來正常狀態時會對剛抽芽的植物有害。以茶葉為例,4月初是浙江春茶萌芽及采摘的關鍵時期,氣溫的高低與采摘的及時性都會影響春茶的品質。雖然茶葉在高溫的幫助下迅速抽芽,成片的茶葉同時滿足采摘標準,但是茶農往往在沒有準備的情況下不能配備足夠的人力物力順利完成采摘,導致不能來得及采摘到品質最好的茶葉。因此,本文對這次個例的分析對今后的預報與服務有一定的幫助。

1 資 料

本文用到兩類資料,浙江省71個國家站的站點資料以及NCEP/NCAR再分析資料。

站點資料包括3月30日至4月7日的日降水資料、日最高氣溫資料以及日平均氣溫資料。NCEP/NCAR再分析資料包括3月30日至4月7日的高度場、溫度場、相對濕度場、風場以及海平面氣壓場資料,資料的精度為2.5°×2.5°逐6 h再分析資料。

2 高溫的定義

中央氣象臺業務規定:單站日最高氣溫≥35 ℃為高溫天氣;高溫天氣連續3d以上≥35 ℃為持續性高溫天氣;高溫天氣起始日至高溫天氣結束日前一天為一個高溫天氣過程。當某區域內某日有2成以上的站點出現高溫天氣,并且是成片出現,即為區域性高溫天氣,某區域從滿足區域性高溫天氣標準開始,至不滿足區域性高溫天氣標準結束前一天為區域性高溫天氣過程[3]。

本次過程沒有完全符合以上這項規定,即嚴格意義上說不能視為一次“高溫天氣過程”。但是考慮到本次過程發生在春季初,給人們帶來的體感溫度很高以及有72.2%的站點突破同期歷史極值,所以本文不再沿用這項規定,而是將大于30 ℃作為本文研究的標準,仍將這次過程視為高溫天氣過程。

3 天氣形勢分析

3.1 副熱帶高壓異常特征

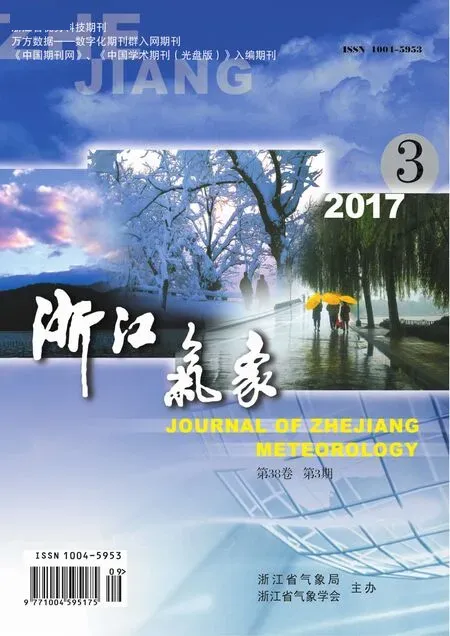

圖1是4月初前后588 dagpm演變圖。由圖可知,高溫日前期30日副高脊線位于10°N附近,副高北邊界在23°N;高溫日31日、1日副高明顯西伸北抬,西伸脊點達到110°E以西,副高北邊界僅向北移動了僅一個緯度左右,但副高脊線已北抬到15°N;2日隨著上游槽移過來,副高明顯東退,副高脊點退到132°E,但是副高沒有南壓;3日起副高開始西伸北抬,北邊界達到27°N、副高脊線20°N左右,并且在我國東部沿海出現高值中心。

圖1 30—5日588 dagpm演變圖

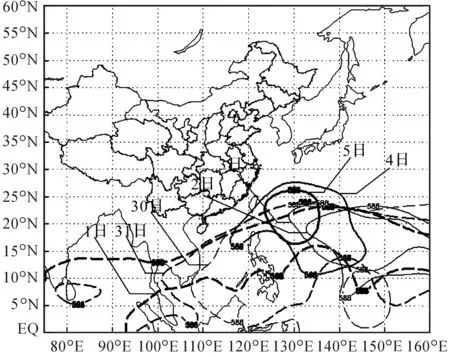

圖2是高溫過程6 d的平均588 dagpm與常年平均(1971—2015年近25 a平均)的588 dagpm分布圖。由圖可知,高溫過程平均副高588 dagpm北邊緣在24°N,比常年平均的18°N偏北6°;副高脊線偏北3°左右;副高面積比常年偏大。

圖2 31—5日平均588 dagpm與常年平均對比

3.2 西風帶高壓脊控制型的春季高溫

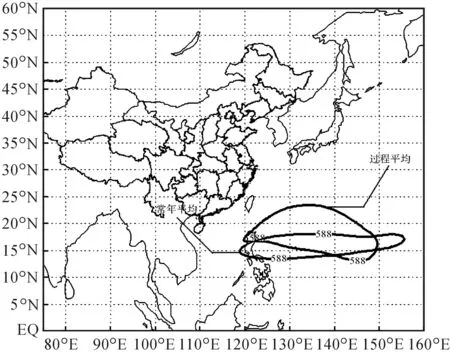

3月31日08時到4月3日08時,新疆西北部高空500 hPa有一個低壓強度穩定維持在536 hPa左右,3d僅移動了約10個經度。這個低壓伸展出來一個槽,槽的南部移動較快,在31日20時可以清楚地看到槽的南部已經和低壓斷開(圖3a)。斷開的南支槽下坡作用利于自身發展,槽前溫度脊向河套地區輸送暖平流。根據大氣環流的長波調整理論[4],如果某一地區出現強暖平流或上游有槽強烈發展,則該地區將有脊發展起來,在20時的500 hPa上可以看到沿海地區形成了一個脊。

31日與1日屬于500 hPa西風帶高壓脊控制型的春季高溫天氣。浙江地區受脊前西北氣流控制。西太平洋副熱帶高壓偏強,588 dagpm西伸到110°E,整個浙江地區處于580 dagpm與584 dagpm線之間。低層850 hPa有較強的暖平流,可以看到一個16 ℃暖脊(圖3b)。在地面圖(圖3d)上,浙江省位于入海高壓后部的低壓倒槽內,氣壓梯度大,西南氣流強。暖切位置在江蘇北部,850 hPa相對濕度低于80%(圖3c)。天氣系統穩定,兩天都是晴朗少云天氣。

圖3 a:31日20時500 hPa高度場與溫度場,b:850 hPa流場與溫度場,c:850 hPa相對濕度場,d:地面圖(單位:高度場dagpm,溫度場 ℃,濕度%,海平面氣壓 hPa)

3.3 西南氣流控制下的暖區晴好天氣

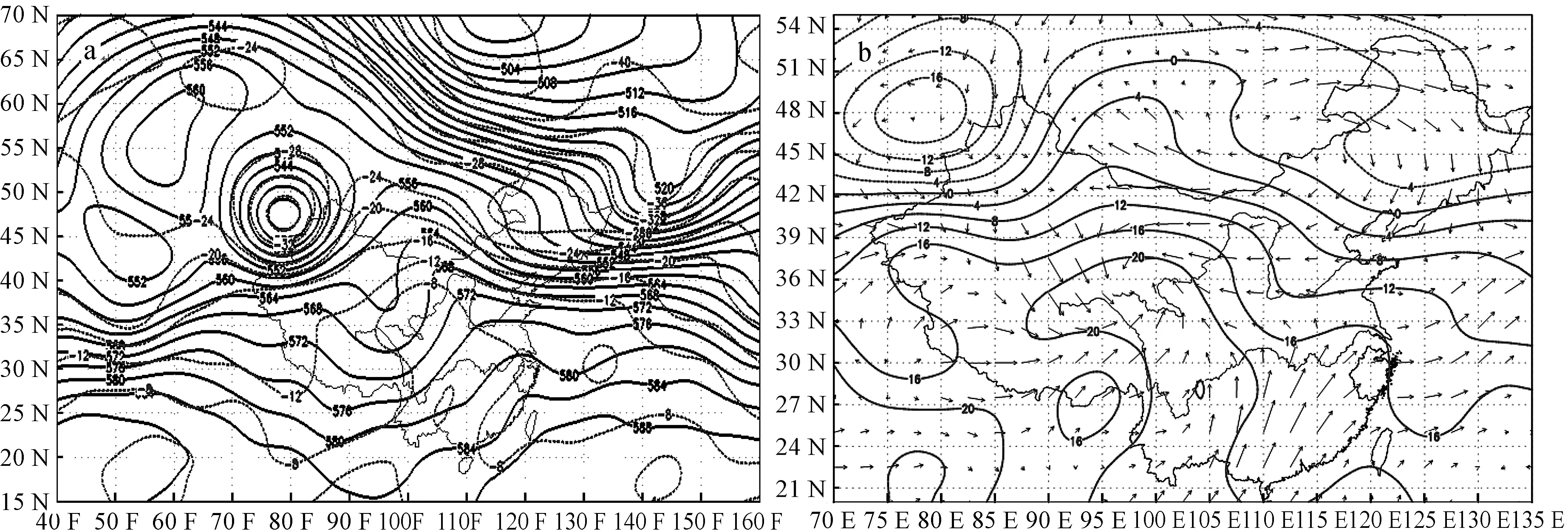

4月1日20時南支槽發展東移(圖4a),588 dagpm線受其影響東退,強度較常年仍偏強。槽前西南氣流和副熱帶高壓西北側的西南氣流在長江中下游地區匯合,形成一支強勁的西南風,浙江省處于西南氣流中。低空850 hPa持續輸送著強盛的暖濕氣流(圖4b),溫度脊加強到20 ℃以上。地面處于入海高壓后部的低壓倒槽內。2日全省轉為典型的西南氣流控制下的暖區晴好天氣。

圖4 a:1日20時500 hPa高度場與溫度場,b:850 hPa流場與溫度場(單位:高度場dagpm,溫度場 ℃)

3.4 850 hPa暖脊控制浙南地區

4月2日20時,500 hPa南支槽快速東移北抬(圖5a),到3日08時槽已經移動約10個經距。850 hPa上有一個低渦與高空槽對應(圖5b),低渦底后部的西北干冷空氣南下與強盛的西南暖濕氣流交匯,在浙北地區形成一個切變線,地面受低壓控制,動力條件及水汽條件均較好。從中尺度條件上看,由于這次過程的中層有輕薄的冷空氣侵入,形成了上干冷下暖濕的層結結構,具有較高的不穩定能量,在大尺度槽前上升氣流的強迫抬升作用下,激發對流并釋放不穩定能量,多個站點出現雷雨天氣。

圖5 a:2日20時500 hPa高度場與溫度場,b:850 hPa流場與溫度場(單位:高度場dagpm,溫度場 ℃)

4日起,低層850 hPa切變線活動頻繁,由于切變線位置偏北,850 hPa暖脊一直控制浙南地區(圖略)。切變線緩慢南壓過程中,其北部的冷空氣逐漸滲透,6日起到達浙南,暖脊移出、高溫消退。

4 物理量分析

根據大氣熱力學能量方程,氣溫的局地變化由溫度平流項、垂直運動項、非絕熱作用項以及變壓和氣壓平流項引起[5]。如公式1所示:

(1)

4.1 溫度平流項對氣溫的影響

在31日到2日期間,850 hPa溫度場16 ℃暖脊在31日開始北頂到浙江省,暖平流較強;在2日暖平流達到最強,幾乎是一個南風控制下,整個浙江省處于20 ℃溫度脊內。對應這3 d,全省都是高溫天氣。3日凌晨冷舌位于116°E附近,冷舌前的偏北氣流使浙北地區有弱的冷平流輸入,因此20 ℃線開始南退,浙北地區開始降溫。3日白天起,浙南強暖平流又開始發展起來,浙南又被20 ℃線控制;但是由于浙北地區以偏西氣流控制為主,西南暖平流較前3 d有所減弱,甚至偶爾有偏北的冷平流侵入,使得20 ℃線無法延伸到浙北地區,基本維持在16~20 ℃。5日夜里起,強冷平流往浙江省輸送。5日20時到6日20時,浙北的16 ℃線被4 ℃線代替,對應全省降溫劇烈。

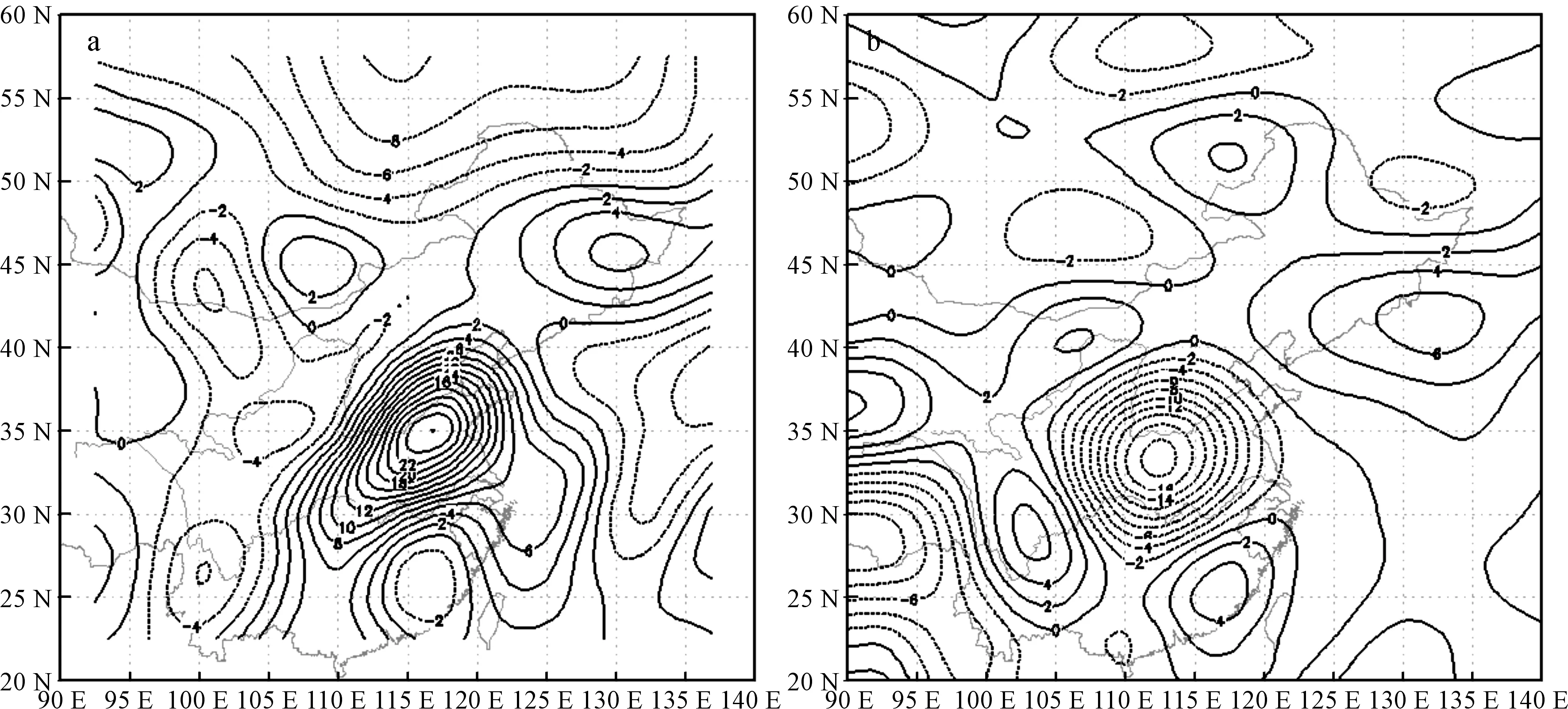

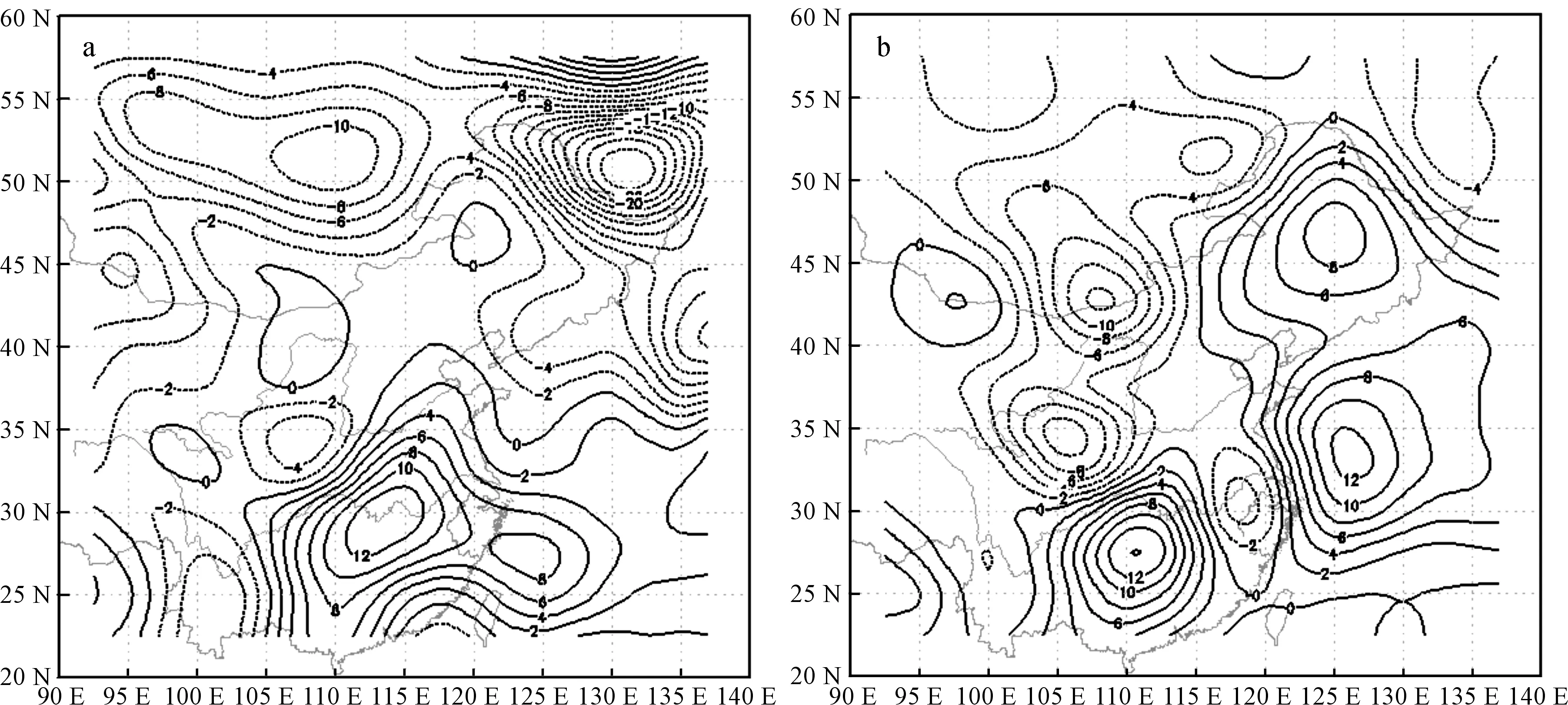

可以看出,暖平流強的時段對應氣溫高的時段、暖平流強的區域對應氣溫高的區域,暖平流的強弱和氣溫的高低的相關性很強,而且850 hPa的20 ℃線可以作為地面高溫天氣是否出現的判斷依據。這次高溫異常過程850 hPa西南氣流控制地區水平溫度梯度和風都很大, 因而暖平流值很大。選取4月1日為例,作850 hPa溫度平流分布圖。如圖6a所示,浙江全省范圍內的暖平流為(0~6)×10-4℃/s,且由南向北遞增。

4.2 垂直運動項-ω(γd-γ)對氣溫的影響

分析本次過程中各個時次的垂直速度剖面圖(圖略)與氣溫變化可以發現:1)無論是上升還是下沉運動,這次高溫過程中的垂直速度普遍比較小;2)全省范圍內從3月31日到4月1日的下沉氣流轉為2日的上升氣流之后,氣溫并沒有降低反而略微增加。理論上整層持續的下沉氣流有利于絕熱增溫[6],也就是說2日的氣溫應該低于前兩天,但為什么會出現上述的情況呢?其實這并不違背下沉氣流利于增溫的理論,其原因在于下沉絕熱增溫由于下沉速度較小,其對這次高溫天氣形成的貢獻遠小于暖平流的貢獻。

圖6b給出了4月1日850 hPa垂直運動項分布圖,浙北為(-2~0)×10-5℃/s,浙中南為(0~3)×10-5℃/s。從量級上看,垂直運動項比溫度平流項小一個量級,所以垂直運動項對這次高溫過程的影響比較小。這也是為什么2日轉為上升氣流之后,氣溫并沒有降低反而略微上升的原因。

圖6 4月1日850 hPa溫度平流分布圖(a,單位:10-4 ℃/s)和垂直運動項分布圖(b,單位:10-5 ℃/s)

變壓和氣壓平流項是因為氣壓的局地變化和氣壓平流引起的溫度局地變化,這項的量級為10-6,由于這項和其他幾項相比很小并且計算復雜,所以本文不再展開分析。

氣溫的非絕熱變化是描述空氣與外界熱量交換的結果,在大氣的低層影響最明顯,對氣溫影響包括太陽短波輻射、地表長波輻射、水汽相變及亂流。云量、相對濕度、風速等基本氣象要素都能影響這一項的大小。

前面已經詳細分析了這次高溫過程的天氣背景:1)3月31日至4月2日期間,除了2日午后浙北有一點零星小雨,其他地區任何時候都是晴好天氣。在這種環境場下,低層相對濕度較小,空氣干燥,云系很少。太陽輻射在大氣中的削弱較少,有更多的太陽輻射到達地面使地面熱量上升劇烈。近地面層的大氣接收到來自地表的長波輻射,使氣溫上升明顯;2)3日起,浙北地區受多種不同的天氣系統影響,導致幾乎一直處于陰雨天氣中,太陽直接輻射不能到達浙北地區,輻射增溫項顯著減小;3)浙南地區雖然在3日起也有降水,但降水有的是午后的雷雨、有的是降水云團在午后才移到浙南一帶、還有的是夜間降水,其他時間都保持著晴朗少云天氣,不影響輻射增溫這一項。

綜上所述,3日起非絕熱因子對浙北的貢獻遠小于對浙南的貢獻,對應3日是浙北高溫過程結束的“分水嶺”。從大氣熱力學能量方程的4個因子上定量分析,變壓和氣壓平流項量級太小不考慮,而垂直運動項比溫度平流項小一個量級,所以這里只比較溫度平流項和非絕熱作用項。對比圖6a與圖7a,即1日與3日的850 hPa溫度平流分布圖,浙北地區溫度平流都是6×10-4℃/s左右,但是浙北地區1日最高溫度平均值比3日高4 ℃,可見非絕熱因子是這兩天溫度不同的決定性因素;并且4日溫度平流(圖7b)變為(-4~0)×10-4℃/s的冷平流時浙南地區仍然為高溫,也證明非絕熱因子是區別于3—5日浙北高溫消退、浙南高溫持續的決定性因素。

圖7 4月3日(a)、4日(b)850 hPa溫度平流分布圖(單位:10-4 ℃/s)

5 結 語

1)這次高溫天氣是在副熱帶高壓較常年平均偏強的背景下形成。表現為高溫過程的平均副高較常年偏北,副高面積較常年偏大。

2)31日與1日是500 hPa西風帶高壓脊控制型的春季高溫天氣,沿海高壓脊是形成這次高溫天氣的第一個影響系統。青藏高原東側下坡作用利于南支槽加深,槽前溫度脊向下游地區輸送暖平流,是該地區脊強烈發展起來的原因。

3)2日是高低空一致西南氣流控制下的暖區晴好天氣,高低空一致的西南氣流是形成這次高溫天氣的第二個影響系統。槽前西南氣流和副熱帶高壓西北側的西南氣流在長江中下游地區匯合,形成一支強勁的西南風,配合850 hPa強烈發展得暖脊及地面倒槽,共同作用下形成高溫天氣。

4)3—5日低層切變線活躍,水汽條件配合較好,出現的幾個切變都是由北而南逐漸影響并且逐漸減弱,導致浙中北地區連續3 d陰雨天氣。850 hPa暖脊一直控制浙南地區,6日起冷空氣逐漸滲透到浙南,暖脊移出、高溫消退。

5)從物理量角度看這次高溫天氣過程,溫度平流項的影響最大,是最主要的影響因素;非絕熱因子是區別于3—5日浙北高溫消退、浙南高溫持續的決定性因素;垂直運動項對本次過程的影響較前兩項而言相對較小。

[1] 霍治國;錢拴;王素艷,等.2001年農作物病蟲害發生流行的氣候影響評價[J].安全與環境學報,2002,2(3):3-7.

[2] 吳瑞芬,霍治國,曹艷芳,等.內蒙古典型草本植物春季物候變化及其對氣候變暖的響應[J].生態學雜志,2009,28(8):1470-1475.

[3] 唐恬,金榮花,彭相瑜,等.2013年夏季我國南方區域性高溫天氣的極端性分析[J].氣象,2014,40(10):1208.

[4] 朱乾根,林錦瑞,壽紹文,等.天氣學原理與方法[M].北京:氣象出版社,2000:181-184.

[5] 梁新蘭,孟妙志.2006年春季寶雞高溫天氣分析[J].陜西氣象,2007(4):24-25.

[6] 劉佳,宋自福.一次高溫天氣過程分析[J].氣象與環境科學,2012(35):67-70.

2016-04-26