名家點評林豐俗先生

本刊編輯部

名家點評林豐俗先生

本刊編輯部

2017年5月13日,著名藝術家、廣東省文史研究館館員、廣州美術學院教授林豐俗先生在廣州因病逝世,享年78歲。

林豐俗先生1939年9月生于廣東潮州。1959年考入廣州美術學院國畫系專攻山水畫,1964年畢業后在懷集縣文化館工作,1975年調入肇慶地區群眾藝術館,曾任肇慶地區文聯副主席兼地區群眾藝術館副館長。1981年調入廣州美術學院國畫系任教。擅山水,創作尊重傳統,注重寫生,重視藝術形象的概括提煉,在技法上不拘一格,追求樸實自然的藝術境界。作品曾多次入選國內外重大展覽,并在多種專業報刊上發表。多次主持大型國畫合繪贈香港特區政府及有關機構,堪稱德藝雙馨大家。1987年7月,應邀參加阿爾及利亞“阿爾及爾——世界文化薈萃”活動,獲集體特別金獎,代表作品有《大地回春》、《木棉》、《沃土》等,出版《林豐俗畫選》。他曾任中國美術家協會會員,中國美術家協會廣東分會常務理事,廣州美術學院教授、碩士生導師,廣東畫院特聘畫家。1996年2月,被聘為廣東省文史研究館館員。

林豐俗教授的逝世,是中國美術界的重大損失。林教授雖然離我們而去,但是其教書育人的奉獻精神,孜孜不倦的藝術追求,正直高潔的人格魅力,將精神永存,并將深深地啟迪后人。

書畫藝術界人士對林豐俗教授的杰出藝術成就和高尚的品德修養給予高度評價。下面選取幾位藝術界名家的評論,以表我們對林豐俗先生的深切懷念。

炎夏步入樹蔭,旅途涉過清溪,鬧市拐入小巷,床前瀉下月光,田埂吹來笛聲,海灘漫過碎浪。讀豐俗花鳥畫,即有如是境界。

—— 林墉

我想起了早年與林豐俗教授一起去寫生的事情。林豐俗教授年輕時容易暈車,所以在前往寫生地點的汽車上,林教授被顛簸得很是辛苦。但當到達目的地之后,林教授并沒有給自己休息的時間,而是立刻就投入到寫生創作中,這是一種極為認真和執著的精神,很是值得學習。

——梁世雄

林豐俗主張以深入研究中國畫傳統精神作為基礎,認為中國畫須具備當代的藝術氣息,反映與現實生活息息相關的時代精神。從20世紀70年代初,他完成了《石谷新田》《公社假日》兩幅成名作后,又創作出《大地回春》《沃土》《暮靄群峰》《木棉》《清泉》等一大批優秀藝術作品。這一系列的山水畫和花鳥畫創作中,結合其自身的感悟,不拘成法,將平凡的自然景物乃至一草一木升華為詩意化的山水畫和花鳥畫作品,形成了具有他特有的鮮明特色的藝術品格,并在全國范圍內形成獨具代表性的典范,體現出嶺南中國畫在當代的價值和意義。

——黎明

林豐俗在藝術上非常有見地,從構圖到用墨都很超前。他對家人和朋友感情真摯,對學生熱切關愛,是真正的謙謙君子。他的精神、人格和藝術將會更長久地影響年輕人。

——方楚雄

必須承認,林豐俗不屬于那類擅長設置“懸念”的藝術家。換言之,在他的藝術生涯中找不出任何“驚世駭俗”的故事。在這一喧擾競奪、藝術家需要不斷創造“奇跡”、不斷變換花樣以滿足公眾強烈的好奇心的時代,任何謙和沖淡的個性包括與這種個性緊密相關并在表面上看來似乎毫無“挑戰”意味可言的藝術行為,都會毫無例外地被視為勞而無功的逃避現實生活的方式。不言而喻,林豐俗目前也分擔著這種“厄運”——他的氣質和他的理想決定他似乎永遠沒有資格充當某種潮流的帶頭人。然而,恰恰正是在這一點上,林豐俗完整地證明他真正獨立自存的力量。在我看來,他沉默的箴言就是對時尚好大喜功內在的虛偽性的否定。作為一個現代藝術家,他賴以存在的價值除對傳統和一切富于創造精神的業績持有謹慎而不是輕率的敬意和批判外,那就是忘掉一切很少現實根據的美好公式。換言之,對林豐俗來說,“自然”既是一個需要不斷加以叩問和驗證的客體,也是一種正在體驗的心態。在這里,他既無需“走向世界”,也無需“世界”向他靠攏。收視返聽,以全部的心智潛返自然。這,就是林豐俗的現代田園母題真實的內涵,也是一個在感覺和理智上真正完全屬于他自己的藝術家的風度。

——李偉銘

林豐俗的藝術風格具有醇和、含蓄的特色。他很注重筆墨形式的運用,對不同的題材內容、不同的審美情境,便會采用相應不同的形式手法。我們讀林豐俗的作品,不難看到這種形式語言的靈活性和多樣性。應當指出,他一直認為真實可信的情境才能動人,盡管作品經過了剪裁組合,概括了強化乃至虛構的種種創造環節,最后卻是以“真實還原”的面目出現的。這種“穩性加工”的方式,使一些人誤以為這樣的作品是寫生僥幸所得。其實,略做揣摩便會明白,林豐俗經常在作品中營造出一種透出泥土氣息的詩意的氛圍,這絕不是僥幸所得。借用現代美學中的“人化”之說,也就是從創造或審美主體的移情、觀照、感悟等角度去審視。我們會發現,這種通過對田園母題的獨特詮釋展示出來的境界、傳達出來的情懷,已經具備了美學的深層內涵。這,也正是林豐俗作品之所以“含蓄”的原因。

——梁江

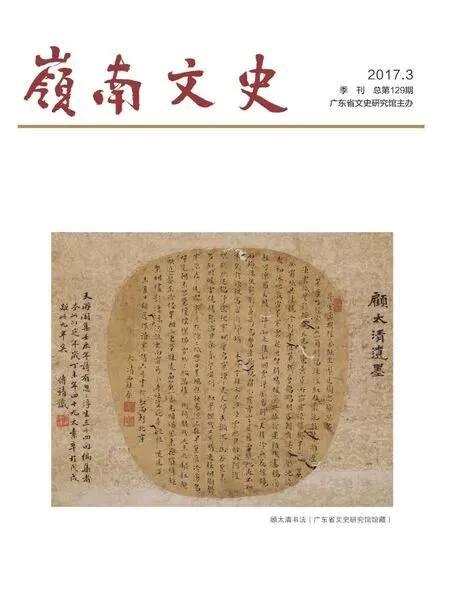

《歐陽修秋聲賦》(林豐俗作品)

林豐俗信奉“夕陽芳草尋常物,解用都為絕妙詞”的古訓,這種心境可以說就是南方人所崇尚的精神“詩意化”。正因為林豐俗有著這種將“尋常物”轉化為境界的“詩意化”心境,因此,一般人熟視無睹的風物,在他的筆下都被詩意化為了令人倍感親切的畫境。南粵地區四季如春,四時常綠,除偶爾有臺風驅除悶熱外,氣候大致平和適中。南方水綠樹綠,石圓山圓,有人說南方人的性格就像南方的山頭,圓圓而被綠綠所覆蓋,見不到多少嶙峋。林豐俗熟練運用這南粵山水尋常物,深切地體驗這里的一切所帶給他的特有的親切感。大自然給予了這一方山水一方人特別的優厚,人也為這大自然的特別賜予而感到自足與自豪,心理的平衡更使人與自然親近和諧。對于心境富于古典詩意的林豐俗來說,更能平和真切地創造出代表一方山水一方情的精神境界來。

——王璜生

事實上,林豐俗作品中表達出的價值觀——人與自然的高度和諧——并非來自于此時他所經歷的真實生活狀況。在此時,現代中國社會迎來了一個高速城市化的時期。一部分畫家放下傳統“可居可游”的山水,轉向對都市題材的熱衷,這亦直接地體現出日新月異的現代生活對藝術界的客觀影響。然而,在20世紀70年代便具有某種意義上的“超前”意識的林豐俗,在此時卻沉著地依舊堅持著他對大自然的進一步思考。城市生活帶來的瞬息萬變他并非不關心,但那些來得快去得也快的事物,始終不在他的興趣點上。在近三十年的現代社會發展進程中可以看到的是,大都市日新月異的生活在維持了高質量的物質生活水平的同時,也帶來了無以名狀的焦慮情緒與信仰流失。公眾懷念過往那種鄉間悠閑生活的情緒,在近年逐漸萌芽并快速增長。而具備這種重要價值的農村,卻無時不刻亦無可奈何地面臨著被快節奏的現代城市生活所侵蝕的威脅。人造自然景觀乃至于新農莊在城市的出現,即是一種補償性情結的體現。比起千篇一律,熟視無睹的都市“水泥森林”,清新而遙遠的田園氣息更能調動觀者的情緒波動。于此看來,林豐俗的觀念并非落后,而是再一次的走在了時代前端。

——王艾

林豐俗教授是一位自覺(自我覺悟、覺醒)的智者,作品和言談儀容一樣有溫度、態度,發出了屬于自己的聲音,啟蒙、啟發影響了很多后學者,其藝術成就、人格魅力、人性光輝,是我們永遠的精神力量和無形財富。

——陳子昂

林豐俗教授只想著怎樣去幫助別人,不求回報,更不會和別人去爭什么名利地位。這種不爭不是不屑于和誰爭,而是悲憫打量世間,根本無意去爭。他早就用赤誠之心暖化了世間。

——孫戈

林豐俗教授的畫里總有那么一股旺盛的生命力和一種強烈的精神感染力,這是辨別林豐俗教授畫作最直接的方法。盡管林豐俗教授已經仙逝,但其精神仍然在其作品中,生生不息,感召后人。

——安林

對于林豐俗教授的藝術成就,可以用“承前啟后”四個字來形容。林教授的作品富有強烈的生活氣息,具備時代印記,是當代中國畫壇極為優秀的作品,其創作方法和創作思維十分值得學習。

——許敦平