“玩轉花青素”一節科學實踐活動課教學設計

林 琳劉 穎

(1北京中學 北京 100028 2北京市朝陽區教育研究中心 北京 100027)

在 《北京市初中科學類學科教學改進意見》中,明確提出:“選擇綜合性主題,整合物理、化學、生物、地理等學科知識內容和能力培養,采用觀察、實驗、制作、參觀、調查等活動方式,引導學生體驗科學與生活的聯系,體驗科學方法的應用。”《義務教育生物學課程標準(2011年版)》也強調要培養學生生物科學素養,通過學科教學使學生具備參加社會生活、經濟活動、生產實踐和個人決策所需的生物科學概念和科學探究能力[1]。因此,遵循初中階段生活學習規律,以生活中的問題為起點,引領學生進行實驗活動,觀察記錄、拓展探究、總結規律,體驗知識遷移應用和實踐方法的創新是本節課設計的出發點和教學的主旨。

1 教學內容與學情分析

本節課參考了《北京市初中開放性科學實踐活動項目手冊(初中2年級)》“生物學領域”中自制花青素“雞尾酒”一節的主題內容[2],通過“做中學”的方式探究花青素的基本性質,并利用這些性質創造性地解決實際生活中的問題,達到學以致用的目的,提高學生的科學實踐能力。

學生基于前期的學習,對光合色素比較熟悉,本節課依然從光合色素入手,由葉片顏色引出花、果實、種子等器官豐富的色彩,從而自然過渡到花青素。

初二年級學生化學知識儲備不足,不清楚pH和酸堿度的概念,給后續的實驗設計帶來困擾,因此,將這部分內容確定為本節課的教學難點。為突破該難點,選取了生活中常見的白醋、小蘇打等材料幫助學生感性認識酸堿度的概念,同時,為學生提供pH比色卡用于估測實驗材料的酸堿度,結合以上2個方面為學生學習搭建必要的臺階。初二年級學生理性思維正處于發展階段,具備實驗設計的基礎,動手做的欲望依然強烈,思維活躍,適合“做中學”的學習方式。

2 教學目標的表述

1)知識目標:說出花青素在細胞中的分布位置和易溶于水的特點;總結花青素在不同酸堿度下的顏色變化規律。

2)能力目標:通過花青素的提取實驗,熟悉常用器具的規范使用,提高實驗操作能力;通過觀察實驗現象,總結花青素在不同酸堿度下的變色規律,提高觀察和總結能力;通過設計實驗辨別食品真偽,提高自主探究能力。

3)情感態度與價值觀目標:利用花青素性質設計實驗,鑒別食品真偽,通過知識的實際應用,認可所學知識的價值;體會設計和探究的樂趣,培養學習科學的興趣;通過親自檢測碳酸飲料的酸堿度,分析危害,養成健康生活的習慣和態度;通過鑒別紫米真偽,提高參與食品安全問題的意識,激發社會責任感。

3 教學特點

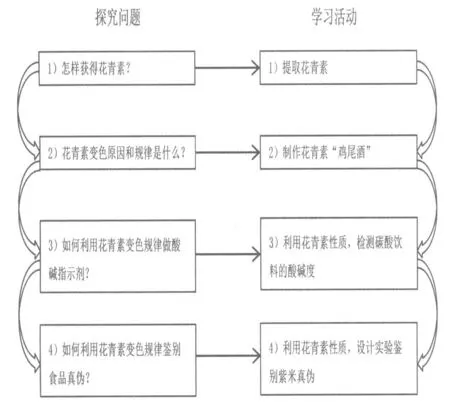

創設問題情境,以層層遞進的探究問題和學習活動貫穿整節課的學習過程,以“做中學”的方式達成學習目標。具體探究問題和學習活動如圖1所示。

圖1 探究問題和學習活動

4 教學過程組織

4.1 課前準備

1)實驗器材:紫甘藍、紅李子、黑米、紫米、藍莓;白醋、檸檬水、雪碧、芬達、蒸餾水、清水、小蘇打溶液;pH試紙及比色卡、燒杯、玻璃棒、培養皿、酒精燈、滴瓶、刀片、火柴、圓形濾紙、紗布等。

2)技術準備:多媒體課件,iPad,iPad投屏設備(也可用實物投影儀或者實物展示替代)。

4.2 課堂探究

4.2.1 創設情境,導入新課 展示春花、秋葉、果實的繽紛色彩,帶領學生欣賞大自然的色彩之美,感受生命隨季節變化而變化的動態過程,借機提出問題:花朵、葉片還有果實呈現出豐富的色彩與什么物質有關?學生會提及色素,進而聯想到葉綠素,但未提出花青素的概念,為后續引入主題做好準備。

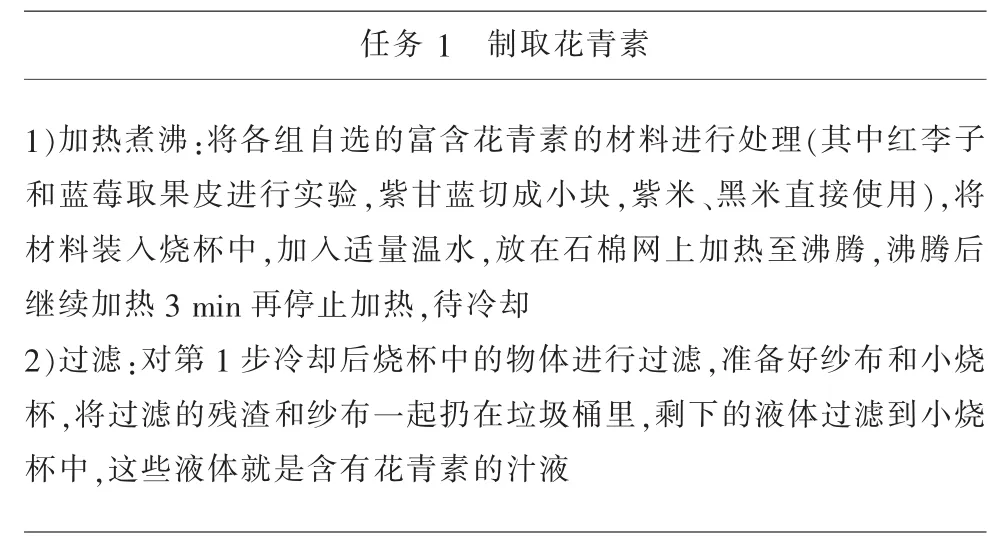

4.2.2 探究花青素的性質1:水溶性

探究實驗1:制取花青素。 教師出示洋蔥外表皮細胞紫色大液泡顯微觀察照片,提出花青素的概念,引導學生對比葉綠素和花青素在細胞中的位置關系,介紹花青素的特點:水溶性。利用花青素水溶性特點,組織學生2人一組,加熱煮沸提取花青素,每組材料自選,各不相同,有紫甘藍、紅李子、黑米、紫米、藍莓。教師提供實踐活動任務單,學生進行實驗并做記錄(表1)。

4.2.3 探究花青素的性質2:在酸性環境下呈現紅色,在堿性環境下呈現藍色

表1 實踐活動1任務單

4.2.3.1 情境模擬:牽牛花變色現象 教師出示牽牛花早晨和中午變色的圖片,通過演示實驗模擬該變色過程:將白醋和小蘇打溶液放在未貼標簽的燒杯中,依次加入到同一杯花青素溶液中,利用iPad投屏,向全班展示模擬實驗現象,激發學生探究花青素變色的興趣和熱情。學生對于教師的演示實驗非常感興趣,紛紛猜測加入的物質是什么,并躍躍欲試。

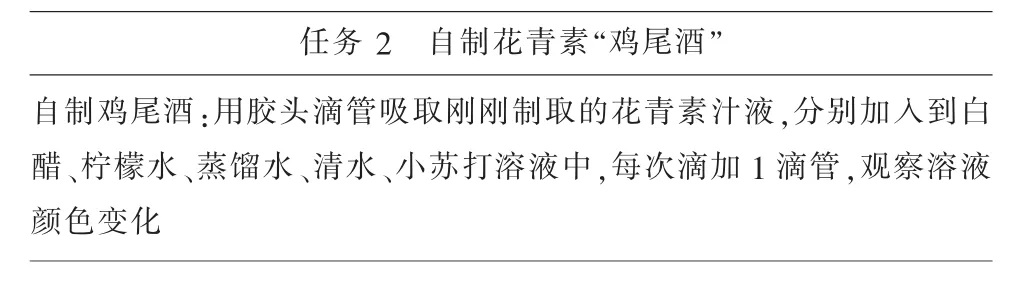

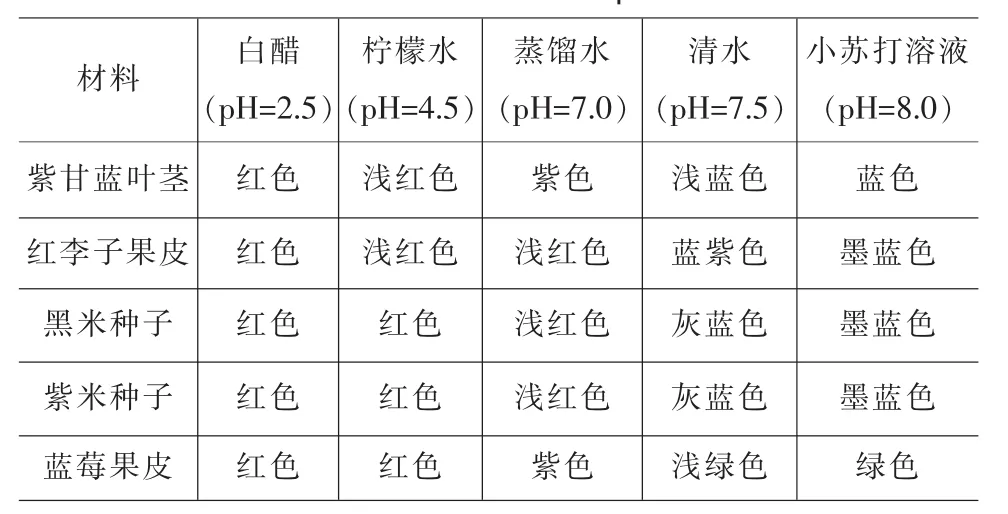

4.2.3.2 探究實驗2:制取花青素雞尾酒 用任務1中制取的花青素汁液,分別加入教師預先準備好的白醋(pH=2.5),檸檬水(pH=4.5),蒸餾水(pH=7.0),清水(pH=7.5),小蘇打溶液(pH=8.0)中(幾種溶液的酸、堿性盡可能接近細胞內真實情況),每次滴加1滴管,觀察溶液顏色變化(表2)。不同小組因實驗材料的不同,取得的實驗結果也不相同。各小組利用iPad拍照,投屏,向全班展示實驗結果,在各組展示過程中教師引導學生思考:什么原因導致花青素變色?學生觀察所使用的實驗材料,尤其是白醋、小蘇打溶液等,很容易聯想到酸、堿性的差異,能提出“溶液酸、堿性會影響花青素變色”的假設,激發下一步對溶液酸、堿性的探究。

表2 實踐活動2任務單

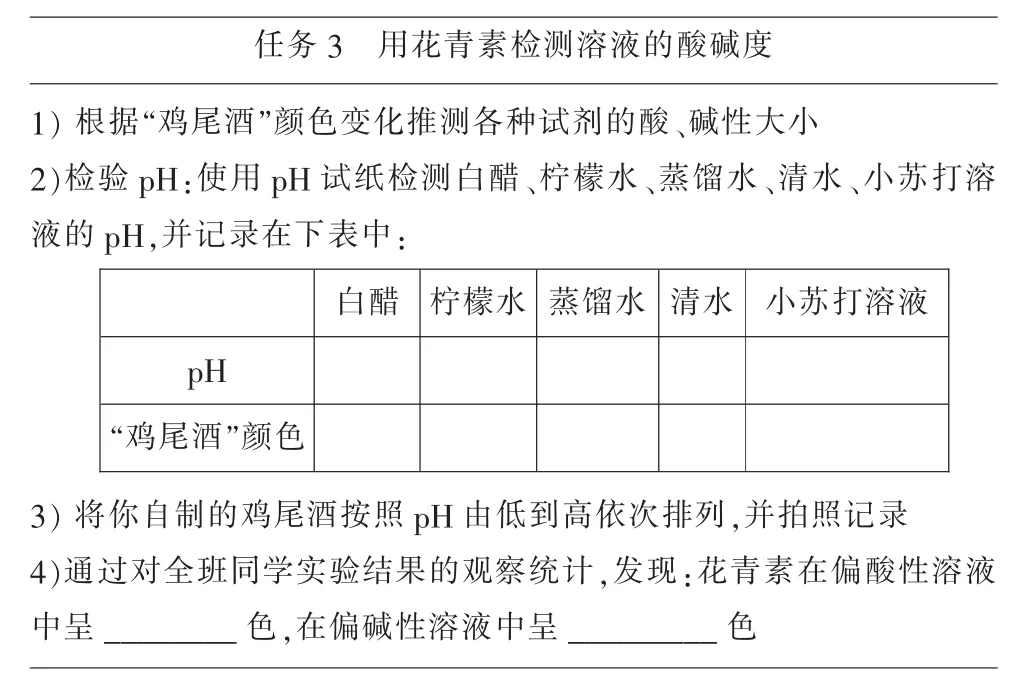

4.2.3.3 探究實驗3:推測和檢驗溶液pH 先引導學生根據加入各種試劑后“雞尾酒”的顏色變化推測各種試劑的酸、堿性大小,再用pH試紙檢測驗證,最后根據檢測結果按照pH由小到大的順序將任務2中制作的雞尾酒進行重新排序,重拍“雞尾酒”照片(表 3)。

表3 實踐活動3任務單

將雞尾酒按溶液的pH順序排列,拍照,組織小組展示和觀察總結,得出花青素的性質2:在偏酸性環境中呈紅色,偏堿性環境中呈藍色。在該環節,學生能較準確地說出花青素在不同pH溶液中的顏色變化;能發現不同實驗材料提取的不同種類的花青素在同樣pH下的顏色差異(表4)。教師引導學生將實驗材料分成酸性、中性和堿性三大類,全體學生能很快總結得出花青素在酸性環境下呈現紅色、在堿性環境下呈現藍色的性質。需要注意的是,與其他幾組不同,藍莓果皮提取的花青素在堿性環境下變成了綠色而非藍色,可能是藍莓果皮中的花青素種類對溶液的pH值更敏感,在堿性環境下發生了降解,綠色可能是降解產物與花青素混合產生的顏色。

表4 不同材料提取的花青素在不同pH條件下的顏色變化

4.3 實踐應用 利用花青素的性質解決實際問題。教師提出問題:花青素的性質在生活中有哪些應用?

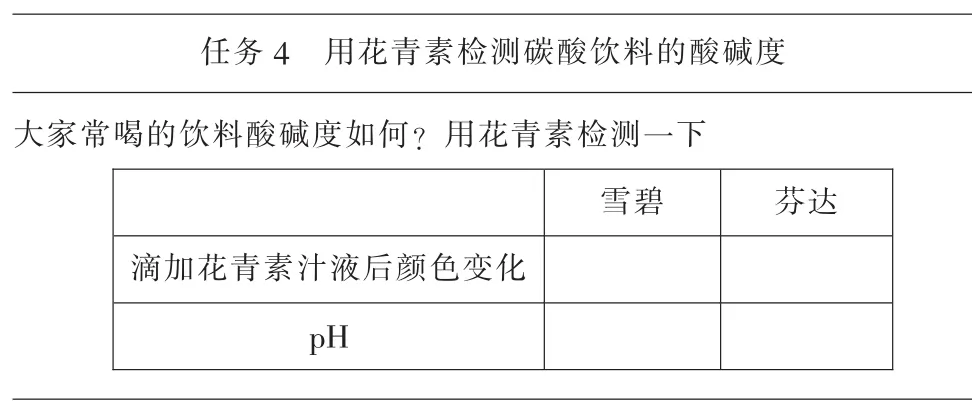

4.3.1 利用花青素做酸堿指示劑,檢測碳酸飲料的pH 學生容易想到利用花青素作酸堿指示劑。結合學生生活實際,用于檢測芬達、雪碧等碳酸飲料的酸堿度(表5)。實驗完成之后,組織學生交流檢測結果,分析碳酸飲料的危害,學以致用,指導健康生活。

表5 實踐活動4任務單

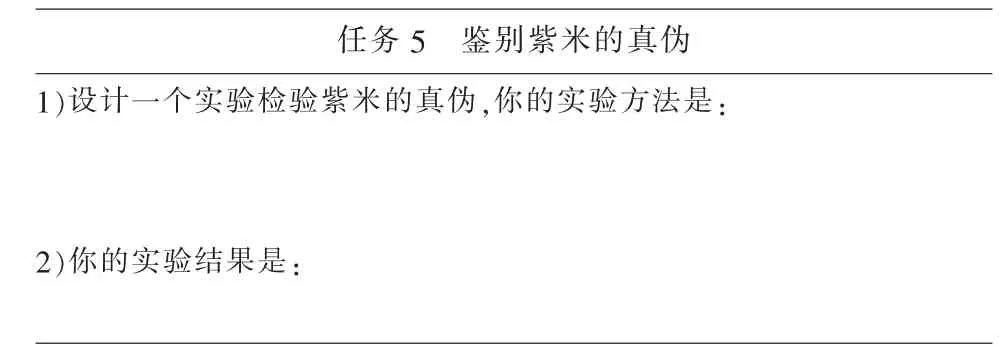

4.3.2 利用花青素鑒別紫米的真假 教師給出更有挑戰性的任務——利用花青素的性質鑒別富含花青素的食品真偽,例如紫米。首先組織學生討論實驗方法,學生分析了不同的問題情境,提出了不同的方法:如果待檢測紫米全部是造假的,直接遷移上面的實驗方法,將紫米用水煮后提取花青素,然后滴加酸、堿溶液觀察是否變色;如果待檢測紫米是部分摻假,共提出4種方法:①各取1粒真紫米和待檢測紫米,分別加熱提取其中的花青素,然后分別滴加酸、堿溶液對比顏色變化及深淺差異;②取2份等量的真紫米和待檢測紫米,分別加熱提取其中的花青素,然后分別滴加酸、堿溶液對比顏色變化深淺差異;③取5粒待檢測紫米,分別滴加酸看是否變紅;④取5粒待檢測紫米,分別滴加堿液觀察是否變藍。

學生經過簡單討論,排除了第1種和第2種方法,原因是操作困難,誤差大。對于第3種和第4種方法學生有爭議,未能達成一致意見。組織學生通過動手實驗,檢驗這2種方法(表6)。

表6 實踐活動5任務單

實驗完成后,組織分享交流,學生在實際操作過程中,又增加了肉眼觀察分辨的方法,先看紫米顏色,顏色特別淺的是假的,因此將紫米初步分成真、假2份,然后再用酸、堿液初步鑒別真紫米中是否摻假,結果發現肉眼判斷并不準確;對于用酸檢驗的方法,部分學生也有質疑,展開了討論,如果假紫米是用紫色染料染色的,滴加酸只有色素溶解,呈現出的顏色和花青素遇酸呈現的紅色差異不明顯,不能準確判斷是掉色還是變色。因此,大多數學生認為選擇第4種方法,用堿檢驗,變藍色,現象更可靠。本節課最后也有學生進一步提出質疑,認為檢測方法不嚴謹,沒有設置染色假紫米的對照組,不能證明人工色素是否也會隨pH的改變而變色,進而提出課后繼續研究的課題。

最后,教師組織學生回顧探討過程,從科學嚴謹性的角度對比分析以上各種方法,提煉科學實驗方法擇優的標準和原則。由此可見,學生在經歷了實驗方法設計、實踐、反思總結的過程中經歷了思維的提升過程,創造性思維和批判性思維得到鍛煉。

4.4 拓展提高 布置家庭作業:利用花青素的性質,使用科學方法鑒別紅酒的真偽。

5 總結

本節課圍繞“提高學生生物學科素養和科學實踐能力”的主旨進行教學設計,突出學科知識與生活實踐的結合,所使用的實驗材料全部來自日常生活,用常見的廚衛用品就能獲得實驗現象,所探究的問題也是圍繞生活實際展開,問題的設計突出層次性,讓學生經歷由簡單操作到不斷深入的探究過程,學生在實踐的過程中不斷探索,將動手操作和動腦思考很好地融合在一起,既掌握了知識內容,又提高了動手能力,思維水平也得到鍛煉和提升,最重要的是感受到學習的樂趣,能將知識學以致用,還在互相交流討論的過程中學會對比分析不同的方法,掌握科學方法的判斷標準,全面滲透對學生生物學科素養的提升,落實了科學實踐能力的培養。